《周易》是儒经,易学是儒教经学的重要组成部分。从刘歆、班固开始,《周易》被奉为儒经之首,易学在儒教经学中就占有特殊重要的地位。然而,它无论如何特殊,易学既在经学之数,也就服从着儒教经学发展的普遍规律。这个普遍规律,就是不断对适应过去时代的经学做出适应新时代的诠释。儒经和一切被称为经的文献一样,都是过去时代所产生的文献,讲的都是过去的事情和原则。随着时代的发展,社会生活本身也在发生着或大或小的变化。因而,经中所说的原则,一定或多或少地不能再适应新时代的要求。然而,经既然为经,就被认为是绝对真理,是一点也不能违背的。在这种情况下,如果要用经来指导自己的言行,对之做出新的、甚至是违背经文本义的解释,就是不可避免的事情,也是释经者一定要完成的工作。对于《周易》来说,自然也是如此。易学,就是儒教学者不断进行的释经之学。易学的种种面貌,也都围绕着经学的内在矛盾展开。

《周易》是儒经,易学是儒教经学的重要组成部分。从刘歆、班固开始,《周易》被奉为儒经之首,易学在儒教经学中就占有特殊重要的地位。然而,它无论如何特殊,易学既在经学之数,也就服从着儒教经学发展的普遍规律。这个普遍规律,就是不断对适应过去时代的经学做出适应新时代的诠释。儒经和一切被称为经的文献一样,都是过去时代所产生的文献,讲的都是过去的事情和原则。随着时代的发展,社会生活本身也在发生着或大或小的变化。因而,经中所说的原则,一定或多或少地不能再适应新时代的要求。然而,经既然为经,就被认为是绝对真理,是一点也不能违背的。在这种情况下,如果要用经来指导自己的言行,对之做出新的、甚至是违背经文本义的解释,就是不可避免的事情,也是释经者一定要完成的工作。对于《周易》来说,自然也是如此。易学,就是儒教学者不断进行的释经之学。易学的种种面貌,也都围绕着经学的内在矛盾展开。

易学的内在矛盾

作为经学之一的易学内在矛盾的展开,就是易学随着时代的发展而呈现出不同的面貌。冯友兰先生说:《周易》都是一些空套子,可以套入各种不同的内容。其实,所有被称为经的东西都是如此,后人也总是不断填入各种各样原来没有的内容,对于《周易》,这种情况显得特别突出罢了。其原因是由于《周易》中的符号给了后人的解释以更大的自由度。然而这些符号起初也并非毫无内容的空套子,它们本有自己的含义,只是这些含义不易弄清罢了。加之后人对这些符号的随意解释,如朱熹所说是“颇为诸儒所乱”(朱熹《周易本义》卷首语),就更增加了弄清这些符号本义的难度。然而无论如何,经与现实生活的矛盾,使后人无法仅仅满足于过去的内容,而必然给它填入新的内容。

现存《易传》,可说是给《易经》填入的第一批新内容。在《易传》看来,《易经》是“弥纶天地之道”的书。而这个道的内容,又归结为“一阴一阳”。那么,《易经》所载,是不是就是天地之道,特别是一阴一阳之道?今天的学者自然能够做出判断,这不过是《易传》作者给《易经》这个套子里填充的新内容。

现存《易传》,可说是给《易经》填入的第一批新内容。在《易传》看来,《易经》是“弥纶天地之道”的书。而这个道的内容,又归结为“一阴一阳”。那么,《易经》所载,是不是就是天地之道,特别是一阴一阳之道?今天的学者自然能够做出判断,这不过是《易传》作者给《易经》这个套子里填充的新内容。

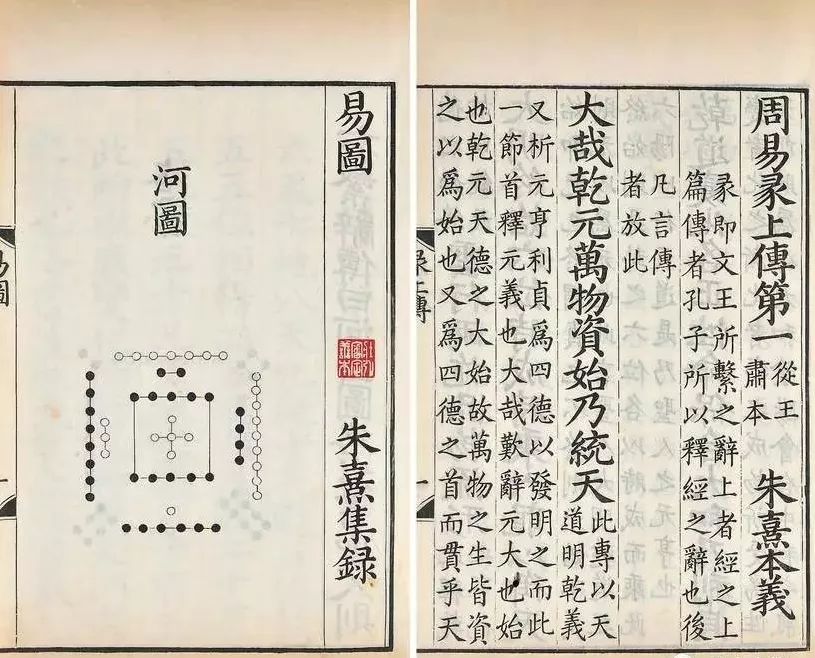

到了汉代,儒者认为《易经》是讲卦气的书。卦气说是汉代儒者给《易经》填充的新内容。王弼扫象数,扫掉了汉代许多解易原则,但有一条他没有扫掉,就是给《易经》填充上适合自己时代的新内容。这些新内容,就是所谓的义理之学,有无之辨。王弼易学影响深远。直到唐代,它还是儒者的标准读本。从宋代开始,一部分儒者继承汉代象数学,一部分儒者继承王弼讲义理。然而,宋代开始的象数学既不同于汉代象数学的内容,宋代易学所讲的义理也和王弼大相迳庭。相同的只有一条,都是在根据自己时代、甚至根据自己偏狭的理解,给《易经》填充新的内容。在这种风气下,出现了朱熹的《周易本义》。

朱熹对当时易学的不满

朱熹虽然是个儒者,但他对以往的易学极为不满。他反反复复地告诉自己的弟子们说,“易本为卜筮而作”,“易之作,本只是为卜筮”,“易本卜筮之书”……(《朱子语类》卷六十六)然而,后人却要从中推出许多道理来,所以他极为不满:

朱熹虽然是个儒者,但他对以往的易学极为不满。他反反复复地告诉自己的弟子们说,“易本为卜筮而作”,“易之作,本只是为卜筮”,“易本卜筮之书”……(《朱子语类》卷六十六)然而,后人却要从中推出许多道理来,所以他极为不满:

“如易,某便说道圣人只是为卜筮而作,不解有许多说话。但是此说难向人道,人不肯信。向来诸公力来与某辩,某煞费气力与他分析。而今思之,只好不说。只做放那里,信也得,不信也得,无许多气力分疏。”“伏羲也自纯朴,也不曾去理会许多事来。自他当时剔开这一个机,后世间生得许多事来,他也自不奈何,他也自不要得恁地。……今人却道圣人言理。而其中因有卜筮之说,他说理后,说从那卜筮上来做什么?若有人来与某辩,某只是不答。”(《朱子语类》卷六十六)

这一大段冗长的引文(其实原文比所引还长得多),都是朱熹在反反复复地辨明,易起初只是卜筮之书,后人硬要从中讲出许多道理来。那么,这些道理,也就不是圣人的,而是那些“后人”们加上的。一个“只好不说”,又一个“某只是不答”,足见朱熹对这样的易学的不满已经到了极端愤慨又无可奈何的程度。甚至因为这种易学的存在,使朱熹不敢用易来教人:“某不敢教人看易,为这物阔大,且不切己”。(同上书)那么,在这样的易学普遍流行、朱熹甚至无力与之分辨的时候,朱熹自己要做些什么呢?他要做的,就是弄清《周易》的本义。

朱熹对《周易》本义的探求

朱熹对前人解易的不满,一是“生出许多象数来”;二是“硬要从中讲出许多道理来”。也就是说,从汉代以来,无论是讲象数还是讲义理,在朱熹看来,都不是圣人的本义,而是后人的节外生枝。然而经是圣人之书,假如解经者所说不是圣人本义,却使人误认为那是圣人本义,岂不是要误人子弟,甚至祸国殃民?所以朱熹要一改前人之说,去探求《周易》的本义。朱熹所探求出的《周易》本义,第一是“易本卜筮之书”。其中没有那么多的象数说法,也没有那么多的义理。第二是“伏羲易,自作伏羲易看,是时未有一辞也。文王易,自作文王易;周公易,自作周公易;孔子易,自作孔子易看。必欲牵合作一意看,不得。”(《朱子语类》卷六十六)依朱熹所说,则不仅经是经,传是传,而且经中也是卦画是卦画,文辞是文辞。不过都在讲着自己的意思。卦爻辞所说,未必就是卦爻象的意思;至于《易传》所论,就更不必是卦爻辞的意思。依这样的理解,朱熹将自己对《周易》经传的解释定名为《周易本义》。也就是说,他认为自己所论,才是圣人们的本义。

朱熹对前人解易的不满,一是“生出许多象数来”;二是“硬要从中讲出许多道理来”。也就是说,从汉代以来,无论是讲象数还是讲义理,在朱熹看来,都不是圣人的本义,而是后人的节外生枝。然而经是圣人之书,假如解经者所说不是圣人本义,却使人误认为那是圣人本义,岂不是要误人子弟,甚至祸国殃民?所以朱熹要一改前人之说,去探求《周易》的本义。朱熹所探求出的《周易》本义,第一是“易本卜筮之书”。其中没有那么多的象数说法,也没有那么多的义理。第二是“伏羲易,自作伏羲易看,是时未有一辞也。文王易,自作文王易;周公易,自作周公易;孔子易,自作孔子易看。必欲牵合作一意看,不得。”(《朱子语类》卷六十六)依朱熹所说,则不仅经是经,传是传,而且经中也是卦画是卦画,文辞是文辞。不过都在讲着自己的意思。卦爻辞所说,未必就是卦爻象的意思;至于《易传》所论,就更不必是卦爻辞的意思。依这样的理解,朱熹将自己对《周易》经传的解释定名为《周易本义》。也就是说,他认为自己所论,才是圣人们的本义。

朱熹的《周易本义》与《周易》的本义

那么,朱熹追求《周易》本义的《周易本义》是否就是《周易》的本义呢?依朱熹说,伏羲见得一便是阳,二便是阴,于是画了卦,给人们“剔开这一机”。然而据今天学者的研究,则《易经》中就没有阴阳概念,至于卦画,就很难说本义就是阴和阳。依朱熹说,《河图》、《洛书》是画卦的根据,因而是《周易》的源头,据今天学者们的研究,黑白点《河图》、《洛书》是宋代的产物,根本不是画卦的根据。

卦画的意义是什么?它们从哪里来?这都是易学的基本问题。然而我们看到,在这些问题上,朱熹所说的本义,未必就是本义。那么,朱熹对卦爻象、辞的解释是否就是本义呢?依朱熹所说,六画卦也是伏羲所画,卦辞则是文王所作,爻辞周公所作,传则是孔子所作。这就是所谓“世历三古,人更四圣”之说。然而,今天的学者,也很少能够承认这个结论。也就是说,在今天的学者看来,朱熹的这个结论也不是本义。

在对经传文字的注释中,朱熹不仅采用了取象说,也采用了爻位说。比如:乾卦“初阳在下”,朱熹认为是“潜龙”之象;需卦初阳在下,却是“近于险之象”;大有卦也是初阳在下,其象又各不同,那么,周公系辞取象,有没有一定之规呢?这种取象的不一致,只能说明,爻辞不是由所谓取象而来。因此,朱熹此处所追求的本义也未必就是本义。至于义理,朱熹也说了许多。这些义理是不是圣人本义?朱熹对他人的指责也完全适用于他自己。类似情况不只一处。把这些综合起来,我们完全可以得出结论,追求本义的《周易本义》,所说未必就是本义。

追求《周易》本义的意义

那么,朱熹是否根本没有求得《周易》的本义呢?也不能这么说。

和以往的象数易学比较,朱熹讲爻位,但没有“生出许多象数来”;和以往的义理易学相比,朱熹讲含义,但没有“硬要从中讲出许多道理来”。他的注释不仅文字非常简明扼要,而且在那比较详细的地方,“也只是取可解的来解,如不可晓的也不曾说”。这是他对孔子解易原则的理解,也是他的《周易本义》所奉行的原则。

依据这个原则,《周易本义》所说,较为接近《周易》文字的本义,至少可以说,它较之以往的许多易学著作,比较更接近《周易》的本义。自然,这个结论,也只能从比较而来,因为我们无法认定那些就是《周易》的本义。而朱熹的《周易本义》之所以至今还受到学者们的重视,作为解易必备的参考书,不单是由于朱熹的权威,重要的是因为直至今日,学者们经过比较,认为《周易本义》所说,还是比较符合《周易》的本义。

然而,朱熹的《周易本义》,其意义不仅是为我们解易提供了一本优秀的参考书,而且还在于他以自己的学术实践,为我们做出了一个榜样。那就是:解易应该首先弄清易的本义。并且由此推广开来,可以说,对于一切传统文化典籍,研究者的首要任务,也是要弄清它们的本义。

《周易本义》与当代易学

重提《周易本义》,不仅是个纯学术问题,也是关乎人们思维方式的现实问题。那种望文生义、牵强附会,想当然地认为《周易》“是什么”,其中“有什么”的思维方式,那种一浪高过一浪的“解开千古之秘”的喧嚣,不仅危害着《周易》研究自身的健康发展,影响所及,它实在影响着人们一般的思考问题的方式,危害着整个民族精神。它使人淡化实事求是之风,助长哗众取宠之意,甚至给一些骗子制造可乘之机。

《周易》在古代是经,是人们必须遵守的行为准则。或者说,人们的言行,必须从它的文字中寻找根据。因此,追求《周易》的本义不仅非常困难,而且简直是不可能的事情。朱熹想求本义,但未能求得较多的本义,反而求到了不少非本义,其原因在此。这种情况,不仅存在于《周易》,也是一切被称为经的东西的共同处境。它们的本义,只在有解释权的人们那里。

这不是说过去的解经者就没有解到经的本义,而是说,他们的目的,不是在追求本义,而是在做一种“创造性转化”的工作。假如他们没有解到一点本义,我们今天就更加无从着手。他们解到了本义,但是不以追求本义为目的。而当他们解到的本义违背他们现实需要的时候,他们宁可牺牲掉自己找到的本义。这种情况,对于研究古文化的学者,几乎是司空见惯。今天的情况不同了,《周易》已不再是指导人们言行的必要文献,我们应当借鉴朱熹的学风,弄清《周易》的本义,进而弄清易学,弄清整个传统文化各个领域的本义,并在这个基础上,来熔铸我们中华民族的新文化。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国