他,建设了被誉为“东方剑桥”的中华名校他,被浙大师生亲切地称为“浙大保姆”他就是近代著名气象学家、教育家竺可桢

“求是”精神就是一种“排万难冒百死以求真理”的精神。

——竺可桢

竺可桢(1890—1974),近代著名气象学家、教育家。在抗战期间,作为浙江大学校长的竺可桢领导学校千里跋涉四次西迁,并将浙大建设成为蜚声海内外、被誉为“东方剑桥”的中华名校。1974年2月7日去世,享年84岁。

竺可桢(1890—1974),近代著名气象学家、教育家。在抗战期间,作为浙江大学校长的竺可桢领导学校千里跋涉四次西迁,并将浙大建设成为蜚声海内外、被誉为“东方剑桥”的中华名校。1974年2月7日去世,享年84岁。

▲竺安(摄影:张星海)

科学家的孩子 不搞特殊化

竺老家是一套不到80平方米的小三居室,建成于上世纪80年代,几十年没有装修,还保留着上世纪90年代末期的模样。客厅太小摆不下沙发,竺老就坐在餐椅上接受了我们的采访。竺安说,其实从2014年开始,他和老伴就一直居住在北京东南六环外的一处养老院里,偶尔才回自己家。回忆起自己的这一辈子,一直都在“搬家”。1929年竺安出生在上海,他是家中的第四个孩子,上有大姐竺梅、大哥竺津、二哥竺衡。竺安1岁的时候,父亲竺可桢应当时中央研究院蔡元培院长之聘,带着全家人去了南京。1937年,抗日战争爆发,时任浙江大学校长的竺可桢决定举校西迁,几经周折,最终选址贵州湄潭。这次西迁办学的壮举被后世誉为“文军长征”。当时,年幼的竺安也随父亲一起来到湄潭,并在那里成长和学习,度过了自己的青少年时代。竺可桢在学界担任要职多年,又是著名科学家,但生活非常朴素,自律极严,对子女要求也十分严格,不允许他们搞特殊化,甚至还要吃一些别人吃不了的“苦”。

▲1946年,竺可桢(左二)与竺安(右一)(合影来源:浙江大学档案馆网站)

比如1950年大学毕业以后,学化学专业的竺安,意外地被分配到浙江公安系统工作。当时竺可桢已经在中科院担任副院长职务,但他没有给自己的儿子“开小灶”,而是要求竺安服从组织安排,直到1956年中央召开了全国知识分子工作会议,号召技术人员归队,竺安才得以来到北京,回到了父亲身边。1960年竺安结婚后,与远在浙江的妻子过着两地分居的生活。当时交通不便,京杭两地单程通勤要20多个小时,夫妻俩几个月才能见上一面。但竺可桢依然要求竺安通过组织手续,走合理流程解决这个问题。直到1973年,竺安妻儿的户口进北京的问题才最终解决,此时夫妻两人已经分居两地13年了。

▲2017年,竺安向浙江大学捐赠了竺可桢日记手稿 (来源:浙江大学新闻网)

兴趣是最好的老师

竺可桢一共有五个子女,兄弟姐妹五人当中,没有一个人继承竺可桢的专业和研究方向,只有竺安一人从事科研工作,这让人有些意外。但在竺安看来,是否继承了父亲的职业并不重要,重要的是是否能像父亲一样,掌握分析认知事物的正确方法,传承科学家精神。竺可桢在浙大当校长时,既注重基础学科教育,也注重人文学科的培养。**作为一名父亲的竺可桢,同样特别看重子女的基础课学习和人文素养提升。**从兴趣入手,引导他们发现生活中蕴含的自然、社会和人生的道理。

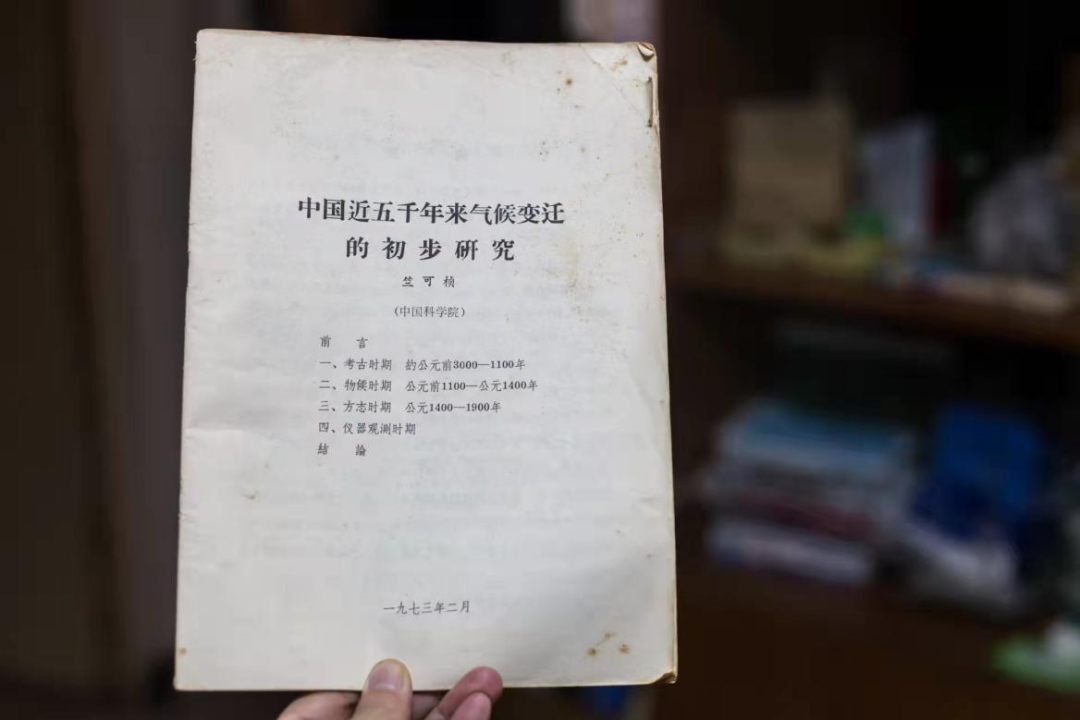

▲在竺安家中收藏的《中国五千年来气候变迁的初步研究》初版印刷品 (摄影:张星海)

竺安回忆说,抗战前全家还生活在南京时,二哥竺衡收到了父亲给的生日礼物“少年化学实验室”,哥哥和竺安一起尝试制备的笑气虽然失败了,但依然得到了父亲的肯定。竺安对化学的兴趣也被激发出来,成为少年时代的一大爱好,并最终考入了浙江大学化学系。**除了思维能力的提升,竺可桢也非常注重子女身体素质的培养。竺安小时候,父亲经常带他去南京中央游泳池游泳,在父亲的“魔鬼训练”下,不满16岁的竺安就夺取了贵州省游泳冠军。

▲竺安在小区当中(摄影:张星海)另一方面,父亲在工作中的严谨认真、一丝不苟的“身教”**也让竺安受益匪浅。**1928年以后,**竺可桢在南京中央研究院气象研究所担任所长,因为气象预报对数据依赖程度很高,竺可桢就要求观测员们6小时记录一次数据。但有人值夜班的时候睡过头,就把凌晨1点的数据记录到了12点的信息里。知道这件事以后,竺可桢很生气,他把所有观测员召集起来,给他们强调了观测数据准确的重要性,要求他们坚持定时定点,“后来他干脆临近12点的时候去抽查,看看观测员是不是按时上岗了,几次下来以后才放心”。父亲严谨务实的作风,深深影响着竺安,也影响着竺安的科研之路。

精英荟萃成就“东方剑桥”

1936年任校长时,竺可桢即强调“教授是大学的灵魂”,并表示要“竭诚尽力,豁然大公,以礼增聘国内专门的学者”。为此,不遗余力网罗优秀人才成为竺可桢一项不间断的工作。1936年上任伊始,竺可桢多次登门拜请当时被视为“杭州瑰宝”的马一浮任教浙大,并满足马提出的颇为苛刻的要求,但仍被怀疑“请邀之心非真诚”而不了了之。直到1938年,受到战争威胁的马一浮提出要随浙大迁移避难,竺可桢并未计较马的多次失约,这位国学大师方得以入教浙大。在竺可桢的争取下,浙大聚集了一大批当时各领域的精英知识分子,在他的日记里经常可以看到和新聘教员会晤的信息。

▲竺可桢(前排左三)与浙大校友,1939年6月22日

浙大的人才引起了其他部门的兴趣,为将这些人才留在浙大,竺可桢使出各种招数与各方周旋。1940年,中央大学意将张肇骞调往任职,被竺可桢以“浙大植物只张一人”而“竭力阻之”。1941年,教育部长陈立夫想挖角苏步青,“立夫欲成立研究院数学研究所,欲请清华之华罗庚、陈省身及浙大苏步青,陈已允就。正之不肯让华,余亦不肯让苏。”正是竺可桢长期的努力,浙大成为当时学术精英汇集的舞台。1943年有人撰文分析当时中国各高校研究人员,对此竺可桢认为:“浙大方面提及苏步青、黄翼与罗宗洛、谈家桢,但未及贝时璋、何增禄。大概而论,尚称平允,但遗漏亦不少……物理方面何增禄与王淦昌二人对于光学与理论物理实均极有根底,惜无机缘发展耳。”虽是为当时浙大同仁不被世识颇感不平,但也体现了竺可桢对教师质量的自信。随着学术精英的汇集,竺可桢的****另一个教育理念也得以逐渐变成实践,“大学因为包涵万流,所以成其为大”。到达宜山后,浙大新成立了师范学院。1939年1月又决定将原来的文理学院分为文学院和理学院。1945年抗战胜利后又开始筹设法、医两院,至1946年返回杭州时,浙大已成长为一个拥有文、理、农、工、法、医、师范7个学院27个系的综合性大学,这是竺可桢对浙大也是对历史交出的成绩单。1944年,著名的英国科技史学家李约瑟先后两次参观浙江大学,他对浙大在艰苦条件下学术气氛浓郁、科研成就拔萃印象深刻,赞誉浙大是中国最好的四所大学之一,是“东方的剑桥”。这既是对浙大的赞誉,也是对竺可桢的褒奖。

爱生如子,育国之英才

在天目山安置新生之时,竺可桢着手试行一种新的制度——导师制,他曾在日记里写下,“此间导师制制度实行以来尚称顺手,学生既觉有一师长时可问询,而老师亦有数青年为友不致寂寞……如昨星期日,天气既值秋高气爽,导师与学生均群出外散步,每人约率十七八人,男女各有,又不分系。”正是天目山试验的良好效果,竺可桢决定“抵建德后行导师制,三、四年级以系主任为导师,二年级则另行选择”,导师制开始在全校落实推行。这一创举也得到了当时国民政府教育部的认可,**1938年5月,教育部派员到浙大视察,对导师制十分关注,之后还褒奖浙大是当时各西迁大学中维持教学秩序和确保教学质量最好的一所。**即便是在当时艰苦的教学条件下,浙大的教学质量却未打折。因迁徙和空袭常导致学生提出停课要求,竺可桢通常是“虽和平而极坚决”地反对,除了正常的转移和避险外,不停课不停学是竺可桢坚持的一条原则。

▲浙大师生在西迁途中的渡船上

1940年,就有学生因学分不足、成绩过差、论文未成等原因而无法毕业,有的借读学生因成绩不合格则被要求退学,面对一些师生的求情,竺可桢也并未降低标准。但在有些方面,竺可桢对学生们合理的要求又格外支持。在泰和期间,竺可桢甚至允许学生们到附近的湘潭、株洲等地旅行实习,并给予津贴补助,这在当时战争迫近、漂泊流离的条件下,是一件颇为难得和大胆的决定。抗战时期,学生们常以频繁迁徙、战火威胁、政治黑暗等为由对校方表示不满,甚至对竺可桢进行刁难和攻击,竺可桢虽表示很“痛心”,但并未采取强硬措施,有时在得知有学生可能对其采取极端行为时也只是置之不理。当时国民党政府对学生的政治言论和行为异常敏感,多次向浙大发出所谓的“警告”名单,但竺可桢反而多次为上了“黑名单”的学生们进行辩护。1942年1月16日,浙大学生组织了“倒孔游行”,竺可桢担心学生和军警发生冲突,特意赴现场进行劝阻,无果后亲自领队游行,并嘱咐军警不要与学生发生冲突,在竺可桢的协调下,出现了学生在前面喊口号贴标语,军警在后面监督撕标语的场面,避免了双方的直接冲突。事后面对当局的指摘和压力,竺可桢尽量保护、营救被捕的学生并为其开脱。凭着这种“爱生如子”“只问是非,不计利害”的担当,竺可桢将浙大构筑成了一个民主堡垒,而浙大师生也亲切地称其为“浙大保姆”。正是保持了一种宽松包容民主的氛围,教学方面又严格把关勇于创新,竺可桢治下的浙大培养了李政道、叶笃正、程开甲、谷超豪等一大批优秀人才。1938年11月19日,在竺可桢的倡议下,浙大校务会议将“求是”定为校训。竺可桢在历次演讲中反复强调:“求是精神”就是一种“排万难冒百死以求真理”的精神,必须有严格的科学态度,“一是不盲从,不附和,只问是非,不计利害;二是不武断,不蛮横;三是专心一致,实事求是”,“求是精神首先是科学精神,但同时又是牺牲精神、奋斗精神、革命精神”。竺可桢用自己的实际行动诠释了什么是“求是”精神。他的抗战年代是一个人和一所大学、一种精神与一个时代完美结合的历史。栋梁如斯,中华焉亡?

13年 从日记感悟求是精神

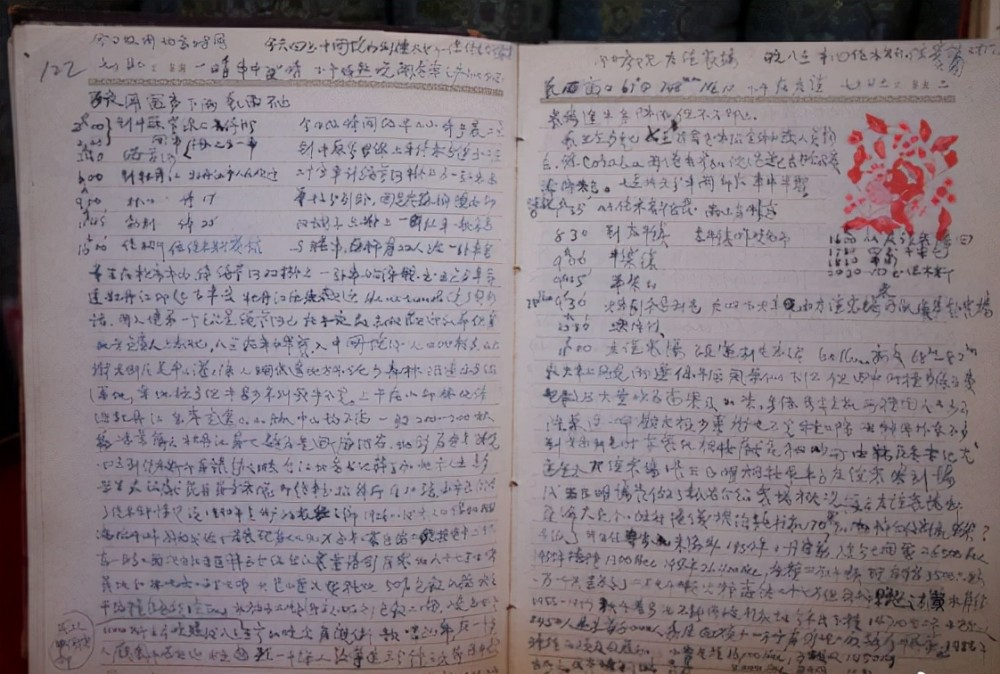

而提到《竺可桢日记》,正是在这套不到80平方米的屋子里,从2000年开始,竺安用了整整13年的时间,编辑校对《竺可桢全集》和《竺可桢日记》。《竺可桢全集》收录了竺可桢从1916年到1974年之间的文献,《竺可桢日记》是全集的重要组成部分。在此之前,关于竺可桢撰写文献的记载只有1979年出版的《竺可桢文集》。竺可桢有记日记的习惯,整整坚持了38年。与人文学者日记又不同的是,竺可桢的日记带着明显的科学研究者印记,尤其是在地理、气候、物候方面,有很详细的记录,在那个计算机尚未普及的年代,成为一笔宝贵的科学财富。

▲竺可桢日记手稿 (来源:锐图网)

尽管过去四五十年,但竺安依然记得很清楚,父亲白天工作繁忙,晚上也要坚持写日记,如果实在太困了,就第二天早起半小时补记,从不中断。竺安说,文人的日记很感性,事情多了就多写,事情少了就潦草几行、甚至不写。但作为一名科学家,竺可桢的日记更像在写论文、说明文,特别是在记录数据方面,职业习惯让他的文字有种做实验的感觉。“比如说1936年的一天,父亲从南京乘汽车到杭州,四百多公里的路程,他不仅详细记录了沿途各站的距离,甚至连几辆自行车都记录了下来。”竺安感叹地说:“我自己做实验都没这么认真。父亲的毅力令人惊讶,我们今天常说科学家精神,但科学家精神不是像讲课一样,没有规范的标准,更多在于你做了什么,做成了什么。”几十年下来,竺可桢的日记有900多万字,由于完全是手写的,加上年代久远,很多字迹已经模糊不清,竺安就一字一句地读,一行一行地整理,一点一滴回顾了整整13年。13年的时间,不仅是自己和父亲的一次隔空对话,一次家庭回忆录的整理,更是竺可桢“求是精神”的一种传承和延续。2014年,在竺安和众多科学家、编辑工作者的共同努力下,《竺可桢全集》编撰完成,并最终出版。2018年《竺可桢全集》获得第四届中国出版政府奖图书奖,标志着它的价值获得了学界和官方的共同认可。

竺可桢班落户通州今年1月以来,在竺安的授权和通州区科协的积极运作下,竺可桢科学传播基地落户通州区、北京理工大学附属中学通州校区竺可桢班也正式成立。为城市副中心青少年科技教育发展助力,也让科学家精神有了更加广阔的传播土壤。作为我国现代气象科学的奠基人,竺可桢始终关注并“尽毕生之力”开展气候变化研究;作为“可持续发展”的思想先行者,他始终关注中国的人口、资源和环境问题;作为我国现代教育的先行者和实践家,他担任浙大校长13年,使浙大成为全国著名学府;作为中国科学院的奠基人和卓越领导者之一,他为发展新中国科学事业打下了坚实基础。而从家庭教育的角度来看,竺可桢又是一位教科书式的好父亲,对子女的培养教育方法,值得当下教育界思考借鉴。我们采访竺可桢后人,追忆竺可桢过往,也是希望在当下新环境当中,能将这种精神发扬光大,惠及更多科技工作者和普通公众。撰文:记者 赵天宇

文中未标来源的图片来自科协改革进行时、光明日报

2022-08-05

2022-08-05

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国