以前,在大家眼中,癌症是治不了的绝症,“谈癌色变”。现在,随着医疗技术进步,癌症已经不是完全不可对付的敌人了。然而对于一些欠发达的地区,还有很多人无法很好地享受到这些医疗技术的福利。中国医学科学院肿瘤研究所研究员,WHO全球消除宫颈癌专家组成员乔友林和我们分享《如何用医学与人工智能技术,让宫颈癌成为第一个被消除的癌症?》。

乔友林演讲视频:

以下为乔友林演讲实录:

大家好,我叫乔友林,是中国医学科学院肿瘤研究所研究员,我从事预防医学跟癌症的防控研究已经有40年了。

我的祖籍是太行山区的山西省上党地区沁县。当年八路军东渡黄河抗战的时候,朱德总司令就在我们家乡一带活动,另外解放战争时期打响的第一枪,上党战役就在我们那里,老区的人民为新中国的建立立下了不朽的功勋。

我父亲是抗大第五期分校的学员,随着解放军解放大西南来到了成都,我也就出生在成都。有这样的家庭背景,我从小就想做一个英雄。怎么才能做英雄呢?当兵,打仗。和平时期也没什么仗可打,但是我就是想当兵。

在哪儿当兵呢?我父亲有个信念,他说 我们从太行山已经到了四川了,走得已经够南了,得回北方老家去 。我说,那好,我到北方去,到内蒙边疆去。

为什么想到内蒙去?

我以前中学的时候,偷偷地看米哈伊尔·肖洛霍夫的《静静的顿河》——那时候还是禁书——一共四卷,好长,晚上才有时间看,讲的是一个哥萨克骑兵勇敢打仗的故事。另外我还看了玛拉沁夫的《茫茫的草原》,讲的是内蒙大草原,非常美丽。所以我都想好了,去内蒙当兵,还要当骑兵。骑兵很威武, 骑在高高的马上,拿着战刀,谁要来侵犯我们边疆就给他一刀 。

我以前中学的时候,偷偷地看米哈伊尔·肖洛霍夫的《静静的顿河》——那时候还是禁书——一共四卷,好长,晚上才有时间看,讲的是一个哥萨克骑兵勇敢打仗的故事。另外我还看了玛拉沁夫的《茫茫的草原》,讲的是内蒙大草原,非常美丽。所以我都想好了,去内蒙当兵,还要当骑兵。骑兵很威武, 骑在高高的马上,拿着战刀,谁要来侵犯我们边疆就给他一刀 。

结果,参军要体检,我从小就是近视眼,视力不合格,当不了内蒙兵了。当时正好在动员支援边疆建设(支边),要到云南边疆,我马上去报名。我心想这次支边没有眼睛的问题了,只要经得起政审就可以——我政审绝对没问题,根红苗正。报名要户口本,我就回去跟我父亲讲,没想到他死活不让我去,说要往北走,不能往南去。我说,北大荒不要我们四川青年。

我跟父亲闹意见,后来就离家出走。我父亲当时调到了重庆,我们家离解放碑不到两站地,那个时候交通不方便,我只好在解放碑附近转圈。我妈妈发现孩子跑了,就发动全家,我的哥哥姐姐妹妹都上街找我。把我找回来后,我爸就妥协了,说好吧,你去报名吧,只要解放军要。

我特别高兴去报了名,跟同学说我要到云南西双版纳。结果,最后公布的名单却没有我,我当时就傻眼了,怎么可能没有我呢?我就去找班主任和辅导员,他们让我去找校长。校长叫汪永宽,是一个老红军,让我回去问我爸——我一下子明白了,我爸一个电话,把我的支边梦也吹了。

去不了,没办法,那就继续读书呗。我在重庆29中长寿战备分校读高中,远离城市,体育课只能在湖里游泳。

去不了,没办法,那就继续读书呗。我在重庆29中长寿战备分校读高中,远离城市,体育课只能在湖里游泳。

有一次,一位同学溺水了,他是长江航运一个老船工的儿子,长得人高马大,当时16岁。我们体育老师组织抢救,喊:同学们,我们阶级兄弟就在湖里,咱们要去把他救上来。我想当英雄,所以我第一个冲出去,后来还有几个同学也去了。

我们潜水下去,体育老师拿着救生圈浮在水面上接应我们。后来,我是最后上来的,体育老师以为我捞到了,马上过来抓我。

“捞到了没有?”

“还没有,我喘口气。”

“你赶快下去。早一分钟把他捞起来,就能挽救我们阶级兄弟的生命。”

其实我在下面已经触到我的同学了。但是大家知道,人快淹死的时候,抓到什么都不会放,如果贸然去救很危险。所以我用脚探到我的同学,轻轻把他夹住,慢慢往上游,然后一个倒仰收腹把他浮出水面来。救上岸以后,我筋疲力尽,站都站不住,手也在抖,脚也在抖,十分后怕。

当地犁地的农民说,人被淹了以后,肚子吃水,把他放到水牛的背上,把水压出来就可以了——但其实根本就不是水的问题。他当时有脉搏,但是没有呼吸,我们赶快把他往长寿县医院送,但是很不幸,没有抢救过来。后来我才知道, 如果当时我稍微懂一点点人工呼吸,我的同学不会死的 。

所以我就想,应该去学医。

当时,高中毕业不能直接读大学,要先下乡,我下到涪陵垫江县。我觉得自己在学校读书是学霸,也想当英雄,只可惜没当上兵,下乡就得好好干。所以后来,我最大当了大队会计,是仅次于书记、大队长的大队第三把手。

这是有我的唯一一张照片,是重庆29中出席涪陵地区知青先进代表大会的留影。当时我挺自豪,我做知青也是一个好知青。

这是有我的唯一一张照片,是重庆29中出席涪陵地区知青先进代表大会的留影。当时我挺自豪,我做知青也是一个好知青。

下乡结束后,有机会读大学了,我想学临床医学。当时重庆最好的学校是重庆医学院,所以我想报重庆医学院儿科系,但是最后把我调配到四川医学院的公共卫生学院。

我最初没想过学公卫,但是老师说, 临床只是给一个人看病,而公卫是给群体看病,将来可以做出更大的贡献 。当时我们班上还有一位学霸女同学也想学医,报了三个学医的志愿,最后上海交大把她挑走学高压电去了,也是阴差阳错的。

我去了四川医学院,毕业后去了中国医学科学院昆明医学生物学研究所(“糖丸爷爷”顾方舟就曾是那里的老所长),后来又去了大连医学院,美国的约翰斯·霍普金斯大学公共卫生学院……每走一步,我都奔着最高的目标去。然后到美国国家癌症研究所,也是预防研究部,一律都是公共卫生预防医学。

我去了四川医学院,毕业后去了中国医学科学院昆明医学生物学研究所(“糖丸爷爷”顾方舟就曾是那里的老所长),后来又去了大连医学院,美国的约翰斯·霍普金斯大学公共卫生学院……每走一步,我都奔着最高的目标去。然后到美国国家癌症研究所,也是预防研究部,一律都是公共卫生预防医学。

1997年,中国医学科学院院肿瘤医院的领导董志伟到美国来招聘,我觉得自己学了十八般武艺,也练就了不败的金刚之身,特别希望有个舞台去比试比试,就毫不犹豫地参加了招聘。

我全职回来,给了我很大的一顶帽子,中国医学科学院/中国协和医科大学(那个时候的名称,现在叫北京协和医学院)跨世纪学科带头人。

结果我回来以后,启动基金只有1万块钱,甚至连一个笔记本电脑都买不了。而且,医学科学院肿瘤研究所预防医学里,最高水平就是本科生。所以我回来以后,就苦苦奋斗20年来打造预防医学。

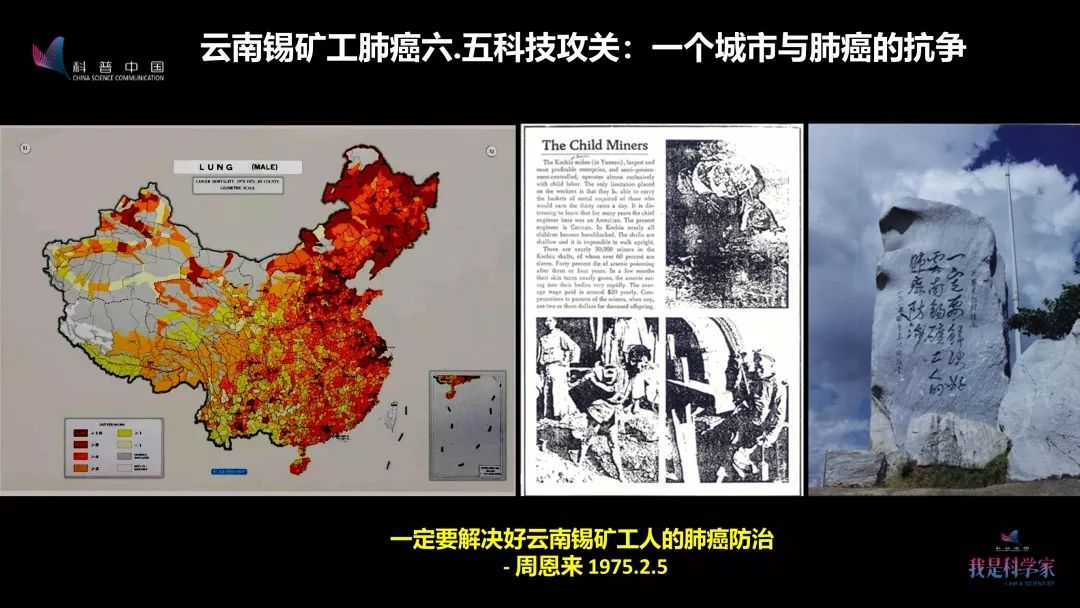

我做的第一个癌症研究项目是云锡矿工肺癌。工会十大,云锡矿工代表向中央提出“关怀矿工的生命”。

我做的第一个癌症研究项目是云锡矿工肺癌。工会十大,云锡矿工代表向中央提出“关怀矿工的生命”。

早在1975年,我们敬爱的周总理在病床上看到云锡矿工的相关报道,就叫秘书打电话给我们的老院长李冰,告诉她 一定要解决好云南锡矿工人的肺癌防治 。所以,我们从70年代中期就开始了一整套的矿工肺癌的研究。但是周总理去世以后,因为一系列原因,这件事情就有点被搁置了。

早在1975年,我们敬爱的周总理在病床上看到云锡矿工的相关报道,就叫秘书打电话给我们的老院长李冰,告诉她 一定要解决好云南锡矿工人的肺癌防治 。所以,我们从70年代中期就开始了一整套的矿工肺癌的研究。但是周总理去世以后,因为一系列原因,这件事情就有点被搁置了。

所以当工会十大再次提出云南锡工肺癌的事情,就得到特别关怀,列入了国家“六五”的攻关计划。我当时作为一个子课题的项目负责人,进行病因学研究。

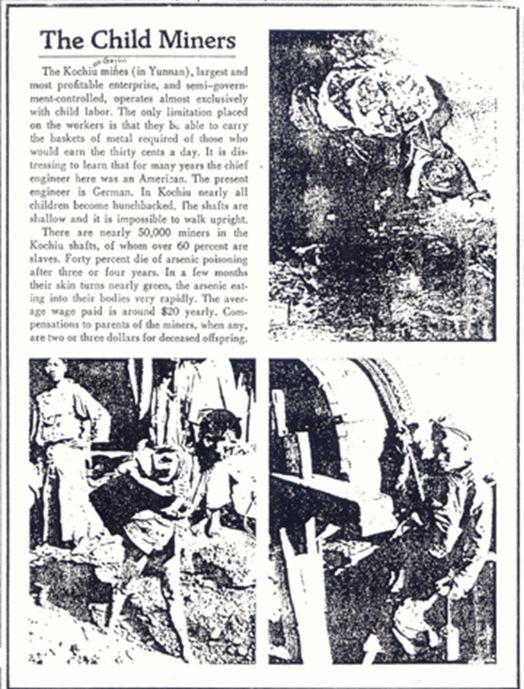

云南个旧锡矿在我国西南边陲最靠近边界的地方,离越南非常近。我此前在美国的国会图书馆曾看过爱德加·斯诺写的《红星照耀中国》,其中提到了云南个旧锡矿的很多矿工(包括童工)死于各种疾病。

云南个旧锡矿在我国西南边陲最靠近边界的地方,离越南非常近。我此前在美国的国会图书馆曾看过爱德加·斯诺写的《红星照耀中国》,其中提到了云南个旧锡矿的很多矿工(包括童工)死于各种疾病。

这是我的第一个科研工作。

70年代,我所在科室设计和领导了我国癌症的一个死亡调查研究,发现了肿瘤高发区现象。我回来以后,就接着做食道癌的研究。

70年代,我所在科室设计和领导了我国癌症的一个死亡调查研究,发现了肿瘤高发区现象。我回来以后,就接着做食道癌的研究。

我觉得那段时间我做得最好的两件事情,其中一件就是跟国外合作,因为我之前在美国学习,跟国外有很多的合作关系。美国代表团到了林县,我们一起开展研究。后来,华盛顿邮报还专门为了这个研究出了一篇报道,发表在国际版的头版,题目是“手术室里的外交”,与“乒乓球外交”相呼应—— 推动两个国家的科学研究,来解决老百姓的疾苦问题 。

我觉得那段时间我做得最好的两件事情,其中一件就是跟国外合作,因为我之前在美国学习,跟国外有很多的合作关系。美国代表团到了林县,我们一起开展研究。后来,华盛顿邮报还专门为了这个研究出了一篇报道,发表在国际版的头版,题目是“手术室里的外交”,与“乒乓球外交”相呼应—— 推动两个国家的科学研究,来解决老百姓的疾苦问题 。

林县的食管癌曾得到过毛主席的关心。当时林县人民有“三不通”:水不通,路不通,食道不通,红旗渠就是那个时候建起来的。

另外一件事情,就是十年磨一剑,做了一个非常好的研究——我们在世界上首次证实了内镜筛查可以降低食管癌的发病率和死亡率。

另外一件事情,就是十年磨一剑,做了一个非常好的研究——我们在世界上首次证实了内镜筛查可以降低食管癌的发病率和死亡率。

我这个人大概也不太安分,其实做得已经很不错,可以歇两天了。但是不行, 我还想挑战,还想做事情,那就是关注宫颈癌 。

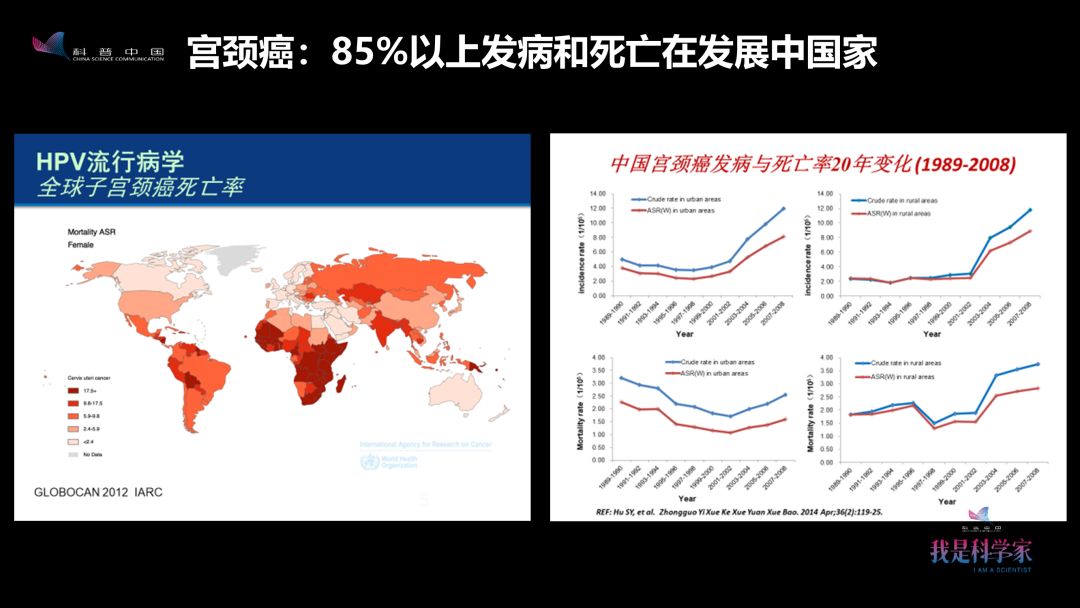

宫颈癌是一种发生在子宫颈部位的妇科常见恶性肿瘤, 全世界85%的新发病例和88%的死亡病例都在发展中国家 (左图)。胡尚英博士曾做过我国宫颈癌20年的分析(右图),不管是农村还是城市,发病率和死亡率从90年代末期开始就一直在上升。

宫颈癌是一种发生在子宫颈部位的妇科常见恶性肿瘤, 全世界85%的新发病例和88%的死亡病例都在发展中国家 (左图)。胡尚英博士曾做过我国宫颈癌20年的分析(右图),不管是农村还是城市,发病率和死亡率从90年代末期开始就一直在上升。

但是,宫颈癌的发病率和死亡率在很多国家都出现下降,为什么中国还在上升呢?我觉得这是一个值得研究的问题。

宫颈癌实际跟性活动有关,与欠发达地区老百姓的性教育程度确实也有关系。

左边这张图是一位妇女,我们查出来她有宫颈癌,给她治疗。治好了以后,中央电视台《走近科学》来采访。前面讲得挺好,快结束时她忽然哭了,我们都觉得奇怪。她解释说,她不是哭自己,而是哭姐姐。原来,她姐姐也是宫颈癌,但当时也没人告诉她,她自己也不懂,有点症状就扛着,最后成了晚期癌症。

左边这张图是一位妇女,我们查出来她有宫颈癌,给她治疗。治好了以后,中央电视台《走近科学》来采访。前面讲得挺好,快结束时她忽然哭了,我们都觉得奇怪。她解释说,她不是哭自己,而是哭姐姐。原来,她姐姐也是宫颈癌,但当时也没人告诉她,她自己也不懂,有点症状就扛着,最后成了晚期癌症。

以前,好多老百姓治不起病,现在有新型农村合作医疗,稍微好一点了。右边这张图,妇女们一听说有普查,都排着队参与。

那么,是什么引发这个疾病呢?

实际上,经过不断的探索,科学家现在已经完全解析了宫颈癌的发病过程和致病原因。最先解读病因的是德国的科学家Harald zur Hausen,他为此得到了2008年的诺贝尔医学/生理学奖。

实际上,经过不断的探索,科学家现在已经完全解析了宫颈癌的发病过程和致病原因。最先解读病因的是德国的科学家Harald zur Hausen,他为此得到了2008年的诺贝尔医学/生理学奖。

这张图讲述了正常情况下上皮癌细胞的转移,其实有两道关口。在病毒侵入体内的时候,如果打过疫苗,体内抗体就会把病毒杀死。但是如果已经暴露了,没有赶上最佳免疫注射的机会,就可能需要筛查。若能在癌前病变阶段把查出来,也可以达到根治。

这张图讲述了正常情况下上皮癌细胞的转移,其实有两道关口。在病毒侵入体内的时候,如果打过疫苗,体内抗体就会把病毒杀死。但是如果已经暴露了,没有赶上最佳免疫注射的机会,就可能需要筛查。若能在癌前病变阶段把查出来,也可以达到根治。

因此, 宫颈癌防控不力可以被视为一个国家医疗可及性和健康公平性失效的指标 。

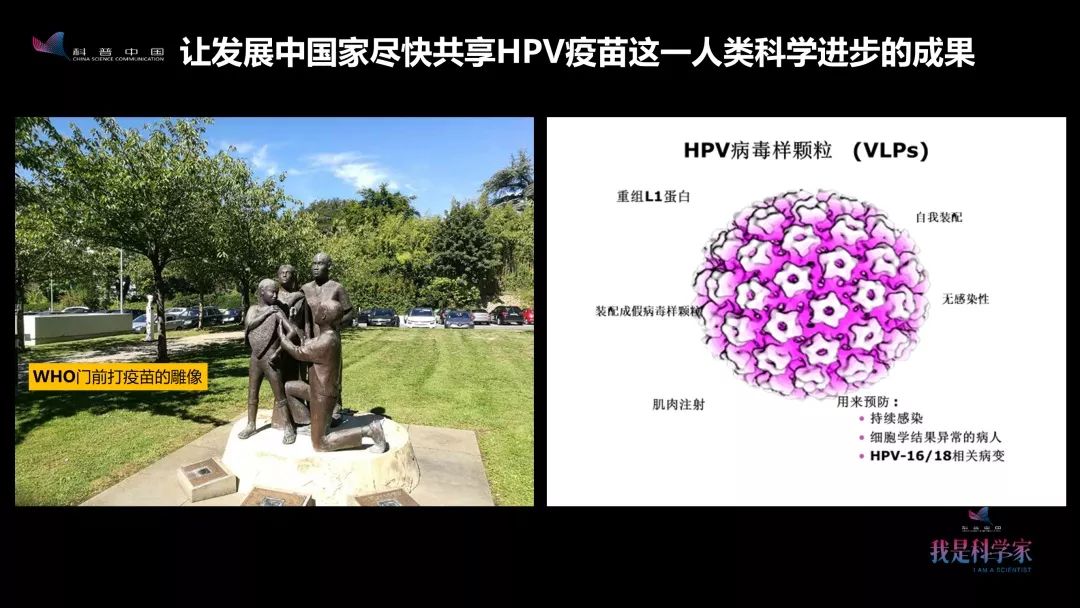

疫苗是20世纪三大医学贡献中之一。左图展现的是世界卫生组织总部门前的一组雕像,一个孩子勇敢地抬着手臂让大人给他打疫苗。

疫苗是20世纪三大医学贡献中之一。左图展现的是世界卫生组织总部门前的一组雕像,一个孩子勇敢地抬着手臂让大人给他打疫苗。

右边这张是HPV疫苗的模拟图。它既不是死病毒,也不是活病毒,而是病毒外面的一层壳。它打进体内以后,可以诱发免疫学反应,从而产生抗体,预防感染。

二级预防就是筛查,给成年女性查体。我们要找一个既简单又便宜的技术,还要能在多场合运用。在比尔及梅琳达·盖茨基金会的支持下,我们开展了适合发展中国家与地区的宫颈癌快速筛查技术的研究。从2003年开始研究,2007年终于成功了,做出来的产品在深圳生产,供应全世界的发展中国家。新华社记者文赤桦还专门为此写了一篇报道,叫《为了母亲的战争》,写得很好。

二级预防就是筛查,给成年女性查体。我们要找一个既简单又便宜的技术,还要能在多场合运用。在比尔及梅琳达·盖茨基金会的支持下,我们开展了适合发展中国家与地区的宫颈癌快速筛查技术的研究。从2003年开始研究,2007年终于成功了,做出来的产品在深圳生产,供应全世界的发展中国家。新华社记者文赤桦还专门为此写了一篇报道,叫《为了母亲的战争》,写得很好。

我国在宫颈癌的防治方面做了很多工作。2005年,国家卫计委跟中国癌症基金会就已经建立了宫颈癌防治的示范点,一个在农村(山西襄垣),一个在城市(深圳);第二年,马上扩大到6个点;到了2008年,扩大到了43个点,每一个省至少有一个点。

我国在宫颈癌的防治方面做了很多工作。2005年,国家卫计委跟中国癌症基金会就已经建立了宫颈癌防治的示范点,一个在农村(山西襄垣),一个在城市(深圳);第二年,马上扩大到6个点;到了2008年,扩大到了43个点,每一个省至少有一个点。

当时,他们说西藏建点很困难,但我觉得 再困难也不能把藏族同胞落下,科学的进步和健康的公平要让他们也能享受 。所以,我们坚持在西藏建了一个点,主要是培训医生,让他们知道这个疾病可防可治。

我们在全国建了43个点,一个科学家的能力差不多只能到这里了,接下来还是得指望国家。

2009年,在卫生部陈竺部长还有全国妇联陈至立主席的关怀下,我国农村妇女的二癌筛查启动了。为什么不是城市妇女呢?因为当时国家没钱,这点钱只够农村做,就先帮助最需要的人群。

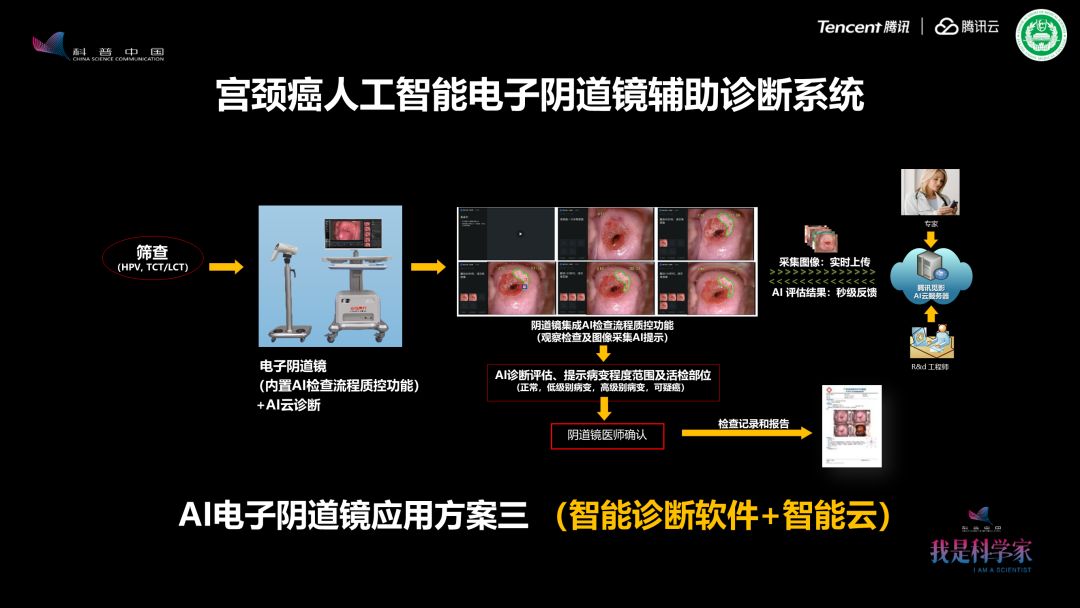

其实不管前面怎么查,结果都只是“可疑”,最后还是要去确诊。所以, 我们把确诊称为是 宫颈癌筛查体系的“最后一公里” 。其实它是个瓶颈,因为基层县妇幼保健院之类的地方,很多根本就没有合格的医生。于是,我们就指望用人工智能辅助诊断。

这是我们跟腾讯合作开发的一个宫颈癌人工智能电子阴道镜辅助诊断系统。妇女来做阴道镜的时候,只要位置摆正,这个电子阴道镜可以自动采图(五张),然后通过智能云或者本地软件进行评估,十秒钟就能出结果,提示哪个地方可能有病变。这样就为医生提供了参考,只在可能病变的地方取活检就行。

这是我们跟腾讯合作开发的一个宫颈癌人工智能电子阴道镜辅助诊断系统。妇女来做阴道镜的时候,只要位置摆正,这个电子阴道镜可以自动采图(五张),然后通过智能云或者本地软件进行评估,十秒钟就能出结果,提示哪个地方可能有病变。这样就为医生提供了参考,只在可能病变的地方取活检就行。

中国的科技创新不但要解决中国的问题,还要解决全球的健康难题。比如,丁香园的李天天,我,还有澳柯玛的李蔚在一起讨论,李蔚搞了一个不用电的冰箱,可以在非洲使用。尼加拉瓜、乌干达、印度、圣萨尔瓦多等地都在推广使用中国的科学智慧。

中国的科技创新不但要解决中国的问题,还要解决全球的健康难题。比如,丁香园的李天天,我,还有澳柯玛的李蔚在一起讨论,李蔚搞了一个不用电的冰箱,可以在非洲使用。尼加拉瓜、乌干达、印度、圣萨尔瓦多等地都在推广使用中国的科学智慧。

我们做了不少工作,但说实话,我最看重这几个奖,因为 不是自己申请来的,而是代表投票评的 。

我们做了不少工作,但说实话,我最看重这几个奖,因为 不是自己申请来的,而是代表投票评的 。

左图是2011年世界卫生组织IARC癌症研究杰出贡献奖章。2010年的圣诞节前,颁奖单位给我来了封信,说让我2011年到法国里昂去领奖。我连续看了三遍,结果确有其事,还提供机票去领奖。

中间图片那个奖我也很看重,是 去年(2018年)得的全球癌症研究人道主义科学家奖,我觉得总结了我这辈子做的工作 。

我在做中国疫苗临床实验的时候,我医院有人怀疑我工作那么投入,是不是有什么利益在里面?我说,我兼那么多国际组织职位,每一次开会都要提前要申报,不能有利益冲突这种东西。要走向科学,要走向社会,就不能有个人的利益。

最后我还要感谢2016年健康中国给我评了一个十大杰出人物。

最后我还要感谢2016年健康中国给我评了一个十大杰出人物。

我觉得 中国的智慧和力量不应仅仅满足于自己国家,而应该造福于全人类 。所以应世界卫生组织请求,我们 在吉尔吉斯斯坦、蒙古和坦桑尼亚等地分享中国经验。中国医学科学院医学与健康科技创新工程服务“一带一路”战略先导科研专项和和深圳“三名工程”都支持了我的工作。

我觉得 中国的智慧和力量不应仅仅满足于自己国家,而应该造福于全人类 。所以应世界卫生组织请求,我们 在吉尔吉斯斯坦、蒙古和坦桑尼亚等地分享中国经验。中国医学科学院医学与健康科技创新工程服务“一带一路”战略先导科研专项和和深圳“三名工程”都支持了我的工作。

这个是联合国人口基金会在尼泊尔的项目,我们坐的是联合国的车。我坐在车里,我心里十分感慨,这 真是为全人类的健康在服务啊 !我们的医疗队在下面跟当地人交流的时候,医疗队的服装都带着五星红旗,心里非常高兴。

这个是联合国人口基金会在尼泊尔的项目,我们坐的是联合国的车。我坐在车里,我心里十分感慨,这 真是为全人类的健康在服务啊 !我们的医疗队在下面跟当地人交流的时候,医疗队的服装都带着五星红旗,心里非常高兴。

这是我自己拍的喜马拉雅山珠穆朗玛峰。今年1月21号,从成都飞往加德满都,快到的时候,飞机从平流层下降。当下降到8000多米的时候,乘务员提醒我看右侧,赫然就是珠穆朗玛峰。她说今天天气好,平时还不一定看得着。我一看,真的好神圣,我觉得这是一种心灵的升华。我说,喜马拉雅山,我来了。

这是我自己拍的喜马拉雅山珠穆朗玛峰。今年1月21号,从成都飞往加德满都,快到的时候,飞机从平流层下降。当下降到8000多米的时候,乘务员提醒我看右侧,赫然就是珠穆朗玛峰。她说今天天气好,平时还不一定看得着。我一看,真的好神圣,我觉得这是一种心灵的升华。我说,喜马拉雅山,我来了。

我希望我做的事情能造福中国广大的妇女,甚至造福全世界的妇女。 我相信,宫颈癌必将成为人类第一个可以通过疫苗跟筛查来全面消除的恶性肿瘤 ,谢谢大家。

演讲嘉宾乔友林《如何用医学与人工智能技术,让宫颈癌成为第一个被消除的癌症?》

演讲嘉宾乔友林《如何用医学与人工智能技术,让宫颈癌成为第一个被消除的癌症?》

作者:乔友林

编辑:麦芽杨、凝音

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国