作者:Kate Ravilious

编译:箫汲

(历史上的便便样本,能够给科学家提供有关便便主人生活方式的许多线索。不过图中这么大坨的便便,并非来自人类,而是来自某种巨大的树懒,与本文内容无关。图片来源:newsdesk.si.edu)

正常人类在收到的邮件里发现一坨便便时,都不可能会感到高兴,但考古学家皮尔斯·米切尔(Piers Mitchell)是个例外。他高兴地表示:“ 我收到了来自世界各地的样本。 ”

邮递员应该感到庆幸,至少这些人类的便便都不是新鲜的,而是几千年以前就已经被拉出来的。对米切尔及其同事来说,这些古代粪便记录了人类历史中一些重要的瞬间,揭露了传统考古学无法触及的、有关古人生活方式的故事。从卫生习惯到农业之滥觞,我们的生活——恕我直言——皆记录在我们的便便之中。

过去,考古学家倾向于无视古代茅厕或者木乃伊肠道中的内含物,但是应用现代化学分析方法,这种情况已得到改善。比方说,在粪便中发现烃类就能揭示古代人开始刀耕火种的时间。

不过最能反映古人生活方式的,是便便中保存的小动物——确切地说,是那些曾经在胃肠道内蠕动的寄生虫的卵。 英国纽克大学的生物考古学家安德鲁·琼斯(Andrew Jones)说:“寄生虫曾经是古人日常生活的一部分。”感染的结局总是颇为凄凉。“最糟糕的情况下,你甚至能直接看到它们,30厘米长的虫子会从全身所有开窍的地方钻出来——甚至是从眼角。”

灌溉证据

就拿血吸虫来说吧。血吸虫的幼虫生活在钉螺体内,但是当幼虫成熟,就会趁人接触水体的时候钻进我们的皮肤。狩猎-采集者或早期农耕人群似乎都没有受到血吸虫的太多困扰。但突然之间,人们变得非常容易感染血吸虫。到底发生什么了?

(日本血吸虫。图片来源:shs.edu.tw)

(日本血吸虫。图片来源:shs.edu.tw)

在英国剑桥大学,米切尔研究了来自叙利亚Tell Zeidan遗迹的一具有着6500年历史的遗骨,在它的肠道内残余物中发现了可能是已知最早的一例血吸虫感染案例。“我们认为这可能和世界上最早的灌溉系统有关,”他说,“只有在缓慢流动的温暖水体内涉水的人,才有可能感染血吸虫。”果真如此的话,史上最早灌溉系统的证据就有可能再往前推一千年。

诚然,米切尔的灌溉理论也有可能是错的。人们有可能只是在天然的池塘里钓鱼而感染了血吸虫。同时代的其他考古学证据也付之阙如——如果真的这么早就有灌溉系统的话,至今没有人发现灌溉水渠的遗迹似乎也说不太通。事实上,米切尔本人对这个假说也持保留态度,除非他能够找到更多的样本。重点在于,他说,便便为进一步调查提供了诱人的线索。

农耕时代

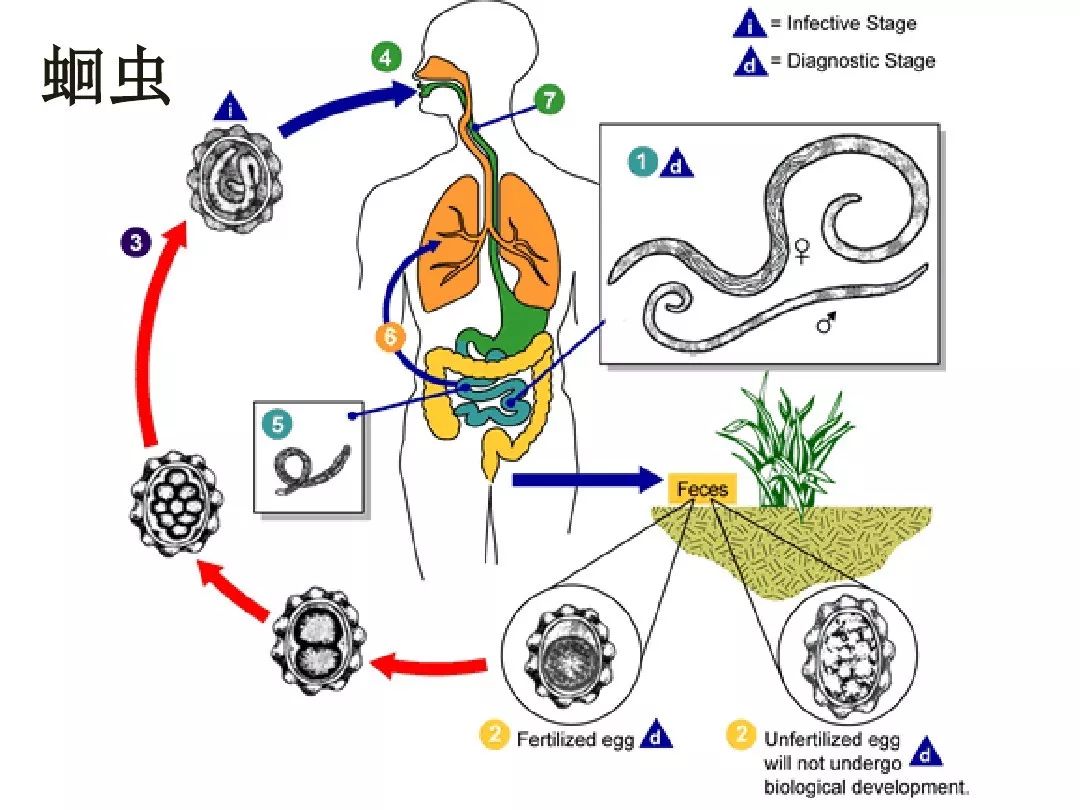

回到便便的历史,考古学家已经注意到,当人类进入农耕时代以后,便便就出现了一个显著的变化。古代狩猎-采集者的粪便样本中几乎没有寄生虫——感染率不及1%。但是到了7000年前,蛔虫和鞭虫之类的粪便蠕虫便开始大面积扩散。蛔虫和鞭虫都寄居在人的胃肠道内,在那里产卵,然后顺着肠道内棕色的浪潮排出体外。虫卵在外界可以保持活性长达10年,等待毫无戒心的动物吃掉它们,随后就能在舒适惬意的新鲜胃肠道内孵化,开始新一轮的轮回。

(蛔虫的生活史。图片来源:kknews.cc)

(蛔虫的生活史。图片来源:kknews.cc)

所以,农业到底改变了什么呢?美国内布拉斯加大学林肯分校的卡尔·莱因哈德(Karl Reinhard)说:“蛔虫和鞭虫是污秽的象征。”在这一时期,人类开始定居。人们不大像以前那样拉一泡换一个地方了,蹲坑遂成为当时的时代新潮流。由于当时人们便后不洗手,蛔虫和鞭虫的卵不需要在外面待多久,就能再次回到人类的消化道中。

如果这还不算太糟的话,农夫的行为使得寄生虫病的流行又更上了一层楼。莱因哈德说:“在田地上播撒人和动物的排遗,如此产出的蔬菜未经烹调,就经过未清洗的手送入口中。这使整个城市都暴露在粪便蠕虫感染的阴影之下。”

并不是所有人都买这种污秽-农耕理论的账。琼斯就反驳道:“我认为寄生虫的证据还没有强到可以得出这些结论的地步。”他认为狩猎-采集者的粪便样本非常稀有,没有从中发现虫卵或许只是因为虫卵都已经腐坏了。他说:“我们可以来看看那些如今仍采用‘狩猎-采集’生活方式的大猿,它们也受那些同样感染人类的寄生虫的困扰。我确信人类在自然状态下就会被蛔虫和鞭虫感染。”

卫生运动

莱因哈德及其同事不认同这一观点,声称他们的样本来自不同的时代,并且都保存完好。然而,来自美洲的一些样本却让他们感到困惑,因为它们不符合污秽-农耕的理论。

从上世纪80年代起,莱因哈德及其同事便开始搜罗来自智利、秘鲁、巴西、墨西哥和北美的早期农夫的便便样本。但是,他们并没有像在古代欧洲粪便中那样,在美洲的样本中发现大量的蛔虫和鞭虫卵。

一开始,他们怀疑这些寄生虫是不是当时还未曾到达过美洲,但随后他们在一份7000年前的美洲粪便样本中发现了偶发的鞭虫感染。莱因哈德及其同事认为,美洲的农夫可以保护自己免受感染。莱因哈德的同事、巴西里约热内卢国家公共卫生学院的阿道托·阿劳约(Adauto Araujo)说:“ 我们认为早期美洲农夫的卫生状况和生活方式与欧洲人颇为不同。 ”

(美洲农夫。图片来源:Unsplash)

那么,最早的美洲农夫到底有何与众不同呢?首先,美洲的人口密度低于欧洲。莱因哈德解释道,从美洲粪便中也能看到一些药用植物的痕迹,它们对治疗寄生虫感染确实有效。但最重要的或许是,早期美洲的农夫们不在他们的农田里浇粪。

不幸的是,这种更卫生的生活方式并没有持续下来。欧洲人从15世纪开始殖民美洲,也带来了污秽的农耕方式。从美国纽约州奥尔巴尼之类的城镇中获得的粪池样本显示,自从殖民者到来以后,蛔虫和鞭虫的感染率也急速上升。

直到19世纪至20世纪早期,通过引入下水道系统,以及对卫生的高度重视,欧洲和美洲的粪便寄生虫才得到控制。

(引入下水道系统能有效控制粪便中寄生虫数量。图片来源:Pixabay)

时至今日,寄生虫阙如的摩登便便已不太可能以同样的方式,给未来的考古学家提供关于我们生活方式和习俗的线索了。不过他们仍有可能通过化学分析的方法获取有价值的信息。“他们会为我们如此多样丰富的食物而着迷,为我们消耗那么多的肉类而诧异,为我们摄取如此少的纤维而震惊,”琼斯说,“他们可能会正确地得出西方人群普遍便秘并且肥胖的结论。”

到时候,这些未来的考古学家或许也会对我们皱起眉头,就像我们对污秽的祖先皱起眉头一样。我敢打赌,他们也会像今天的考古学家一样,为收到的邮件里发现便便而雀跃不已。

排版:凝音

题图来源:newsdesk.si.edu

文章来源:《新科学家》,The early turd: Our history is written in poo

本文来自果壳,谢绝转载如有需要请联系sns@guokr.com(欢迎转发到朋友圈~)

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国