我正在和一位蛞蝓说话。

注意,不是一“个”,一“条“,或者一”只“,而是一”位“。当然,如果愿意多花几秒精力,把”位“写成”虫立“才是最正确的。这篇文章不能给蛞蝓先生看到,我因为疏懒犯了很多他不能容忍的文辞错误。

蛞蝓先生闭着眼睛,嘴里啜吸着汽水,时不时有气无力地晃荡一下杯子,气泡带着呲呲声从水中溢出。我对这种声音非常敏感,每当它轻轻一下叮在我耳朵上时,我都能感到一股电流传遍全身。我和蛞蝓先生刚刚结束了一段久违又见面时漫无边际的闲扯,实话实说,他现在的嗓音和姿态让我感到一丝丝反胃,比起听他絮絮叨叨,我更想静静地听汽水的声响。

“我准备去复原。“蛞蝓先生嘴里依旧慢慢啜吸着饮料,他这含糊的、混杂着粘液流动的声音是从一个粘在脖子上的合成器里传出的。

我皱了皱眉头,伸出右手从桌上拿起他之前递给我的身份证件,照片栏里一只三维的蛞蝓正在旋转着,好让人看清它各个角度的细节。

大约10年前,零,他们称“他”为零,掀起了轰轰烈烈的自我物种身份认知运动。某一天,零和往常一样在桥洞的床(如果那能够被称为一张床)上醒来,突然意识到自己其实是一位狗——文明历史上的第一“位”狗。他从桥洞中走出,开始向世人散布他的智慧。

如果不出意外,当天晚上的的新闻热搜便是这件事情最大也是最后的波澜,第二天的太阳升起时,便不会有人记得零是一位狗了。

“他是纯粹的疯子。”有人会这样说。

“我们得要正视一些问题,我们的法律和政策对狗的重视已经超过对他这样的人了。”另一些人会这样说。

类似的争论从上一次到下一次,换汤不换药。

但是这次,这些评论员们按部就班的稿子被事情的发展打进了废纸篓里。人们涌上了街头,高声呼喊着支持零。英雄通常需要画像,但显然,支持者们不能把零的人脸打印出来并传播,那违背了运动的主张;支持者们也不能画一只狗上去,零对自己狗的形象尚未确认过。于是,他们用一个大大的圈来代表零。后来,零因为这个符号被支持者们称为了零。

零和最早的支持者们可能不会想到,这场运动最终使议会修改了法律,授予了他们最渴望的权利——自定义形象权。这批有着不同于“智人种”的自我物种身份认知的“人”一生有一次机会,将自定义的物种形象提交给政府相关部门,不过必须得要是目前登记在册的动物,并且要和数据库中已有的其他“人”的形象有足够的区分度。

零和支持者们获得了新的身份证件,所有出现他们照片的地方,都将使用他们自定义的形象。

“你身份证……“

“证书。“蛞蝓先生打断了我。

我放下证书揉了一下左臂,想要掩饰我的尴尬和慌乱。是的,和蛞蝓先生面对面的时候不能犯这样的礼仪错误。“身份证件“四个字中有两个单人旁的字,是蛞蝓先生禁忌的词汇。这种时候我难免会在心里抱怨:他可以把我称呼的“你”理解成“虫尔”,为什么不能把“身份证件”想成是“身‘虫分’证‘虫牛’”呢?

“你证书上这样子……你想从哪里下手?”

“眼球,我想先把眼球摘了。”蛞蝓先生睁开了他一直闭着的眼睛,朝天翻了个白眼,流露出满是厌恶的神色,接着又紧紧闭上了,“上下眼皮完全合到一块儿,眼角的地方弄一个针孔摄影机,眼球空出来的地方塞个输感器。这样我就可以切底告别这两个讨厌的窟窿了。”

跟上蛞蝓先生说话颇有些费力,为了回避开单人旁和双人旁的字,他会用尽各种方法,上次见他时他还不是这样的。

“还有皮肤,全身的替换我负担不起,我想把手上皮肤换了。我看OSF新出了一款冒水的皮肤,虽然那是鱼皮肤。”

十分钟前见面时我还和蛞蝓先生握了手,想到下次握手时触摸到的就是滑腻腻的东西,我的右手不禁抖动了一下。也就是在这时,我发现水吧的音乐停了。

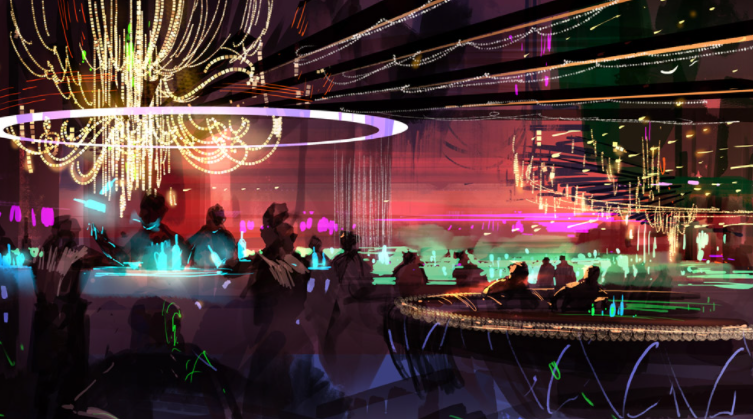

这是一家主要面向蛞蝓先生这样的群体的水吧。里面光线昏暗,只能勉强看清桌对面的样貌。空气倒是极其洁净,蛞蝓先生这样的“人”们不少会声称有区别于普通人的无法接受的味道,水吧必须要在这种环节照顾好客户的情绪。半空着亮着不少方形的光块,那是一种面具式屏幕,可以捕捉屏幕下“人”脸上的表情转换成用户想要的样子显示出来。相比起手术、或者是那种戴在脖子上可以在整个脑袋周围投影出一个三维头像的iScarf,这种屏幕是这家水吧客户能负担得起的地摊货。

水吧的服务员便是一位戴着这种屏幕的猫,现在他的屏幕上只能看到一对发着幽幽绿光的猫眼。我本想冲他招招手叫他过来商量一下音乐的事情,随即我想到了更好的主意。

“恭喜啊,你已经戴了五年屏幕了,终于可以扔掉这玩意儿了。这种时候你应该听一首十三。”

蛞蝓先生摇了摇头,看上去忧心忡忡,喝了几口汽水后(天啊,在安静的环境中汽水的声音太明显了)他又歪了一下脖子,那是他表示同意的动作。随机,他仰了仰头,将合成器音响调大:“服务员,快放十三的《里面的脸》,别让这儿这么安静。”

音乐响起,他点了点头,调小了合成器音量,对我说:“十三……我不喜欢……呃不,我没有以前那么喜欢他了。”

我愣住了,脑海里回想起想起了蛞蝓先生将十三视作生命的全部的那段日子。

我知道十三对蛞蝓先生这样的人们意味着什么,他是他们中的一位英雄。

所有出现他们形象的地方,都将使用他们自定义的形象。

除了他们自己的脸上。

十三是第十四个被政府认可了自定义形象的人,他是一位苏格兰牧羊犬。相比起其他无名的早期支持者,十三当时已经是颇有名气的歌手,在这场运动中推出的歌曲《里面的脸》更是将他推上了流行音乐的头把交椅。在获得了新形象后的第二年,十三宣布,将通过手术将自己的面部形象向证书上靠近。

“我生来就是一位苏格兰牧羊犬,我想复原我本来的面貌。”

手术在一家私人整容医院完成,当十三在媒体的长枪短炮前摘下头上全部绷带时,所有荧幕前的人——不管是支持、反对甚至是极端厌恶者,都不得不承认,那是一张出乎意料的好看的脸。这家整容医院后来就成了专门提供这类服务的OSF(Outstanding Superficial Feature)公司。

零和十三的后继者们把这类手术称为复原。

回过神来时,蛞蝓先生已经说到了一半。“……OSF开出的价格太高了,我一直只能带着面具和声音合成器,最近才攒够饿了一点钱。而且,你知道,蛞蝓,我这样的族群很少,OSF没什么现成的套餐。除了眼球和手,我想把耳朵拉一下,细细长长,OSF的价目表上这部分很便宜,就当顺带吧。然后,我想,就算是复原了吧。”说完他叹了口气。

“放心,所有人都可以一眼看出来你是一位蛞蝓。”我安慰他说。

蛞蝓先生并没有领我的情,他嘟哝道(这使得他嗓音中的黏液流动的声音更显著了):“你可能还不知道,我在的城市已经觉得不进行复原就算不得物种认同。有些没素质的智人会假意去搞个认证,单纯为了好玩,然后戴着面具屏幕做出一些出格的举动,败坏了我们的名声。那里思想前进得快,但是矛盾也更激烈。原来我想再攒几年钱一次性多做几项手术,那会便宜不少。我觉得我的举止和严谨的用词本该足以证明我的立场,但现在只能这样了。”

我似乎意识到了什么,低头看向他放在旁边椅子上的公文包:“那你这次这么远跑来这座小城是因为……”

蛞蝓先生顺着我的目光转头,拍了拍自己的包,说道:“我在给他们打工,‘全新自定义’那群人,他们要求将植物也纳入可自定义认同的范畴,植物能思考吗?就在昨天我新拿到的组织纲领和专单里面,你猜咋样?都已经有非生命的自我认同了,好家伙。不管怎样,现在他们声音够大,又才刚起步,缺人,我帮他们宣传,他们寸我工资。”

我好气又好笑,蛞蝓那原始的神经系统,也不可能思考啊。

“出差的工资更高一点。手术几乎掏光了我的家底,在你们城市跑完,手术后的一两个月我就能有着落了。”

“那可能有些难度,这里的议题远远跟不上你们。现在这儿才刚开始争论克制型异物种认同到底存不存在。”我笑道。

蛞蝓先生忍不住挑了一下眉,不知道去除眼球后,这部分会不会保留。他用明显有些生气的口吻说道:“你是说刻意把自己的物种特点藏起来,不想被知道自己有不同于智人的物种认同的那种货色吗?在我们那儿连这个名词都还没被取,这种货色就被批臭了,智人压迫下的受虐狂而已。”

“咳,这里的智人没有在说你。”见我神色不对,蛞蝓先生连忙又补充了一句。

这时,蛞蝓先生的手机响了,他接了电话,低声交流了一会儿。挂了之后,他告诉我,组织上同行的人在催他去干活了,语气中满是遗憾,毕竟和旧友相逢的机会越来越少了。

我和他站起身,走出水吧,在夜晚的寒风中,我们准备道别。蛞蝓先生抬起手想拍拍我的肩,但我提前抓住了他的手,用力地握了一下。

“我希望可以快点握到全新的它。”我说。

“我会尽早来见你。”蛞蝓先生说。

耳边风呼呼作响,蛞蝓先生一瘸一拐走远了,那是他那两层高的用木架、铁皮和碎砖拼凑起来的房子垮掉时压坏的。我以前劝过他有钱了先修复一下受伤的腿,他表示那并非是蛞蝓的一部分。那一天,还是智人种的蛞蝓先生从屋顶摔了下来,万幸只瘸了一条腿,但是他的孩子被压在了两层楼的碎块之下,作为非法滞留区的一户,政府不会管那儿发生的事情;那一天,邻居们都欢喜的跑进城里看第一次上街做狗状的零的热闹,没有人来帮他。

据说,他的孩子在快要发不出求救的声音时,他祈祷能发生奇迹让孩子出来,最后,他只看到几只蛞蝓从缝隙中爬了出来。

这时风更大了,吹在我身上发出呼啦啦的声音。我一下紧张起来,捂紧衣服赶快离开。

哦是的,或许你已经猜到了,汽水的声响会让我浑身颤抖;在没有音乐的水吧里,只要我做比较大的动作,你就会听见气泡的声响从我皮肤下面传来,蛞蝓先生要是真的拍到我,他可能会无意触及我部分硬邦邦的皮肤,这些是我在黑市做的廉价“复原”;当蛞蝓先生对植物和非生命认同流露嘲讽时,我有些生气;而蛞蝓先生对“克制型异物种认同”横加批判时,我更是差点没忍住,尽管他以为我是在反对他对智人种不加区分的批评。

我们还没有得到政府的认同,甚至知晓我们存在的人还微乎其微。我伸手进口袋里,握住了我自己做的新身份证件,照片栏里旋转着的是一听可乐。

你想听我的故事?免了免了,我们都是同一个故事。

(本文获第三届星火杯全国高校科幻联合征文大赛二等奖)

作者简介:琴弦封喉,笔名取自远古的三体同人歌曲《三体赋》,当年只觉得够中二够有意境,便取来做网名。慢慢的,我发现这个名字中格外的含义,我希望我的思考、我写下的句子也能如封喉的琴弦般冷冽而直击要害,当然现在我还远远达不到这个目标。与诸君共勉。

(更多精彩内容,请下载科普中国APP)

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国