《霹雳五号》1986年5月9日 美国首映机器人 / 喜剧 / 家庭大多数70、80后国人对这部电影的回忆都停留在1986年央视的《正大综艺》栏目。如今,三十二年已经过去,很多影迷还依旧记得5号。在一群冷血的杀人机器之中,它凭借呆萌讨喜的独特形象赢得了在科幻影史中的独特地位,以至于在《机器人瓦力》上映之后,很多人立刻在第一时间由“瓦力”的形象联想到这台追逐蝴蝶的机器人。

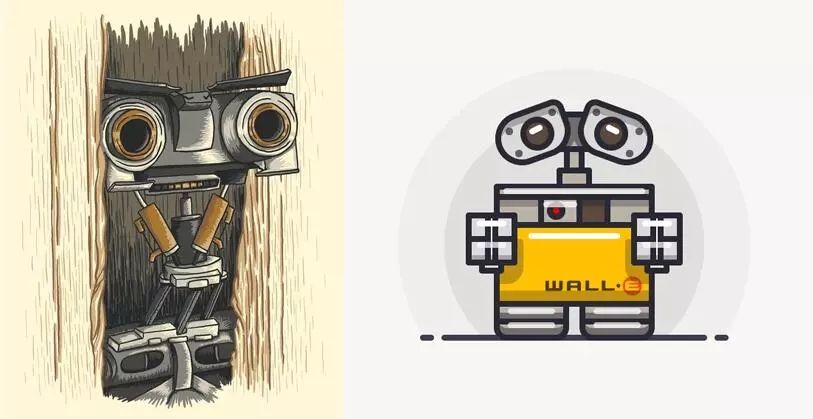

5号(左)与瓦力(右)的机器人形象对比与《终结者》或《我,机器人》不同,《霹雳五号》是一部体量非常轻盈的科幻喜剧,情节和人物都非常简单。军火公司NOVA开发了五台战争用机器人,其中一台机器人“5号”有一天突然被雷打中,之后便产生了模糊的自我意识。

或许是最不科学的人工智能觉醒方法——雷击它浑浑噩噩地逃到了街上,最终阴差阳错地闯入了热心保护动物的史蒂芬妮家中。史蒂芬妮错将它当成了天外来客,一开始热心地教授它地球文明的知识;而在发现它不过是一个人造的机器人时,感觉自己受到欺骗的史蒂芬妮找上了NOVA公司。但在见识过公司与军队的冷血行径之后,史蒂芬妮毅然与逐渐获得人性的5号站在了同一战线上,试图帮助它逃离公司的追捕。

虽然如此,但事实上,《霹雳五号》绝不仅仅是一部合家欢喜剧。它是一篇披着科幻外衣的、带有某种宗教意味的童话文本。在欣赏过电影之后,故事中的机器人形象不难让人联想到安徒生的童话名篇《坚定的锡兵》:“ …第二天,当女佣人把炉灰倒出去的时候,她发现这锡兵已经成了一颗小小的锡心。——安徒生《坚定的锡兵》”与沉默无言的锡兵相比,5号的形象无非更加讨喜罢了。问题在于该如何理解两个文本中共同出现的“心”:锡制躯体被烧毁后残留的心,或者存储着记忆与情感的硅片心。这部电影中最有趣的一点便是对5号获得“心”的方式的处理:5号本是一个中规中矩的机器人,战时是冷血的杀人兵器,和平时期则可客串完美家仆;而让它发生剧变的并不是电脑病毒,亦非某个天才科学家,而是从天而降的一道闪电。

对于全片来说,这道闪电是一个非常重要的意象。理解“意象”这一概念,需要援引韦勒克在《文学理论》中引述庞德(Pond)的界定:“ “意象”不是一种图像式的重视,而是“一种在瞬间呈现的理智与感情的复杂经验”。”尽管本片在电影批评层面上并非极其复杂的文本,但其中仍有几处值得关注的意象:在影片开头的特写镜头组——流水线和草坪上碾过的履带,恰如其分地揭示了NOVA公司的面貌:精明,冷酷,唯利是图。这组镜头也让我们对电影的基调有了某种灰色的预期;

生产流水线(左)与碾过草坪的坦克(右)但随后这种预期被闪电这一戏剧性场面颠覆了。更进一步来说,在影片的前半部分,我们的视角始终跟着科学家、商人与军人们一同前进。这里神启和童话是缺席的,钢铁履带必然毫不留情地碾过绿茵上的鲜花。紧接着,在商人、军人与政客无聊的饮宴之外,5号发生了“故障”:被闪电击中(有趣的是尽管当时有人目睹,但事后没人记得这一点)。它变成了一个异类,在NOVA公司的金属走廊之中以头撞墙,迷失了自我。在浪漫主义者的眼中,这不是故障,而是天启,是米开朗基罗《创造亚当》中天父的一指。闪电的这个意象带有某种寓言性质:人类可以制造精密的杀戮机器,但在如何使它们获得“心”这一点上,并不是人力所能及,也非程序语言所能理解。

在逃离之后,5号具有了某种原初混沌的主体意识,并开始试图理解自己所生存的这个世界。但它所用的方法依旧不是我们认知中所谓“科幻式”的;它没有用“下载”这种科幻电影中惯用的方式来学习,而靠翻阅书籍、收看电视、广播节目——调动自己的感官——来获取人间信息。

这也使得5号的形象更具有“人情味”。女主角斯蒂芬妮将5号错认为外星人(本质上归类为自己所收养的动物),事实上,这在某种程度上的确是正确的认知。蒙昧时期的5号无法被看作人类,不妨从精神层面上将5号看作一个天外来客。斯蒂芬妮的教化无疑对5号起着至关重要的作用。正是由于他们的相遇,5号才没有变成在“终结者”那样失控的杀戮机器——它显然并不受机器人三定律的束缚,因为它被设计制造的初衷便是战争。

但仅仅看到温情是不够的:在成为一个真正的“人”之前,它必须完成自己的命名仪式,或者说,获得父亲与母亲的承认,使自己的身份合法化。由此才引出了结尾的另一个重要的场景,也就是全片的高潮之前的一段文戏:在经历了一系列出卖与追逃情节之后,NOVA公司的科学家、5号的保护者斯蒂芬妮和5号本人最终逃到一处荒郊,并就5号是否具有真正的“心”这一点进行了彻夜讨论。影片用宗教式的叙事忠实地复现了《出埃及记》中的这一场景:“ 摩西牧养他岳父米甸祭司叶忒罗的羊群。一日,领羊群往野外去,到了神的山,就是何烈山。耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现。摩西观看,不料,荆棘被火烧着,却没有烧毁。摩西说:“我要过去看这大异象,这荆棘为何没有烧坏呢?”耶和华神见他过去要看,就从荆棘里呼叫说:“摩西!摩西!”他说:“我在这里。”——《出埃及记》3:1-4”与之对应,5号则与他的两位制造者(科学家——父亲,赋予肉体;斯蒂芬妮——母亲,赋予心灵)在荒山中彻夜长谈。

在这一段情节中,影片多次给了篝火特写。无需赘述,象征着人类文明的篝火同样是一个重要的意象。在篝火将息,长夜将尽之际,五号面对着科学家的终极测试——在纸上拓印出来的番茄汤渍,做出了如下判断:“ 这是植物纤维、水、氯化钠、氨基酸、糖...不,等等...它们看上去像枫叶,像蝴蝶。——5号”一直不相信5号“活了”的科学家由此才终于承认5号活了。这是因为机器人在面对一种事物(能指,signans)时,是不可能与人类看到同一个所指(designatum)的;这是一种只属于人类心灵的特权。

它们看上去像枫叶,像蝴蝶正是凭借这一点,5号在黎明时赢得了自己社会意义上的命名与承认,也完成了自己的成人礼。至此,5号的成长之路才宣告正式结束,影片的童话叙事才得以最终成立。到这里,我们不妨立足于《霹雳五号》,重新回顾整个80年代的科幻影史:一个风格多样化,技术成熟化的时代,也是大多数硬核科幻迷最向往的年代。这一时期的科幻电影有两个较为明显的倾向:

一种色调阴暗甚至怪诞恐怖,带有明显的B级片特征——包括了雷德利·斯科特的《银翼杀手》(1982)、约翰·卡朋特拍的《怪形》(1982)和《极度空间》(1988)、大卫·柯南伯格导演的《变蝇人》(1986)等作品;而另一种则有着简单而浪漫的想象,胜在温馨而淳朴的情感,《霹雳五号》和斯皮尔伯格的《E·T》(1982)等皆属此列。两种倾向并无雅俗优劣之分,实为一枚硬币的正反面罢了。5号在卡车上凝视着蝴蝶翅膀时翻飞的眉宇——抑或Roy Batty在临终之时吟诵的经典独白,谁又能判定哪个场景更具魅力?

然而,必须承认的是,随着观众审美旨趣的逐渐提高,《霹雳五号》式的故事已经很难再现了。如果将“人工智能”这一主题科幻电影的发展历程看作一部历史的话,它是对其神话与史诗阶段的一次致敬。时至今日,各类科幻文本中对这一主题的深度挖掘与阐释已经成熟,我们对AI中的“I(intelligence)”的想象也由“天启的”转向了“互联网的”。而对“5号”这一形象的追忆,只剩下它那讨喜的造型。

对人工智能的认知与想象顺带一提——1988年,《霹雳五号》推出了续作:在该片的结尾,5号历经千辛万苦,终于在美国国旗前宣誓成为一名合法公民。在故事结束之时,5号的眼睛凝视着美国国旗上的星点,看到这一幕,着实让人唏嘘不已。两年之后,这个故事的主题最终竟回缩成了美国梦的宣传标语。而那双金属制成的眼睛,却曾凝视过蝴蝶翅膀的翕动,心灵随眉毛一起振翅高飞。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国