他们的处境确实大不如前,他们眼中的世界已经变得冷硬、苍老、平凡无比,但他们依然是游吟诗人与英雄的后裔,曾经有过那么一个黄金时代,周围的大地生气勃勃、丰盈无比,只是眼前这时代已经粗糙得让人看不到这些东西。——约翰·克劳利《他方世界》《他方世界》原书作者 | 约翰·克劳利本作曾获1981年星云奖、1982年雨果奖、轨迹奖、英国科幻协会奖提名,并获得1982年世界奇幻大奖。情节梗概:在很久以前,某个蓝色的夏日,平凡如空气的年轻人史墨基来到了一座乡间宅邸,面前是四层楼、七个烟囱、三百五十六级阶梯和五十二扇门。他的新娘站在阳台上迎接他,赤裸的身躯上洒满阳光和树影。他穿过纱门,怀着狂喜踏上了第一级阶梯。多年以后,他常时而悠闲、时而痛苦地揣测,自己是否打从踏进那屋里,就从来不曾真正离开……

《他方世界》(亦直译作《小的,大的》)是一部伟大的小说。它并不是一部史诗,甚至也不是一部悲剧:它的伟大之处既非源自于神的意志或英雄人物的丰功伟绩,亦非源自俄狄浦斯式的,人对命运那注定失败的反抗之姿态。它的伟大之处正在于它那浸润在文字每一处间隙中的,纤微而轻柔的感伤。感伤之“伤”首先源自于失落感。在感伤主义文学的发源地英国,作家们的感伤情愫正是随着工业革命的完成而诞生的。我们可以教科书气地背出:面对理性社会的空头支票与矛盾重重的社会现实,这些作家转而重视人的情感方面,以及人的关系的纯朴、真诚,于是乎,他们或描绘人物的内心活动和不幸遭遇,或沉溺于人的多愁善感,或缅怀过去、倾向宗教、抒发对生死、黑夜、孤独的哀思,或竭力描写自然风景,向往宗法制农村生活……我们也可以从这条脉络中发现梭罗、普拉滕、格奥尔格(Stefan George)……但还是就此打住吧。让我们用心去体验这种感伤是如何用它无坚不摧的温柔,像细雨与尘埃一样侵蚀着坚固的城堡,让这个故事以艾基伍德老屋的衰朽结尾:风雨从他们忘记关上的窗户里吹了进来;夏季的暴风雨打湿了窗帘和地毯,让纸张飞得到处都是、吹得衣柜关上了门。飞蛾和甲虫在纱窗上找到洞钻进来,快乐地死在明亮的灯泡下,再不然就是没死,在地毯和壁画里繁衍下一代。……观星仪依旧转动着,是种愉快而毫不费心的动作,于是房子依然像座灯塔或舞厅的入口般灯火通明。到了冬天,它的光芒照耀在雪地上,成了一座冰宫。雪飘进房间里,堆积在它冷冷的烟囱上。前廊的灯熄灭了。固然,这个结尾容易使人联想到《百年孤独》结尾,被一阵飓风吹走的马孔多小镇;但不同之处在于,与飓风这一意象带来的力量感相比,它留下的不是残虐的废墟,而是所有人都离去之后所剩的绝对的空无,是在平淡和无为中走过,然后又在平淡和无为之中被彻底遗忘的空无。这令人感伤的结局早在全书最开头便有了端倪:二十世纪的某个六月天,有个年轻男子从大城出发,一路向北,徒步前往一个他只闻其名却不曾去过的地方。地方《他方世界》共五十余万字的篇幅,基本上都是围绕着空间(space)或地方感(sense of place)而展开的。对地方的研究既属于文化地理学的领域,同时也是现代文学的重要母题。它关注我们经验中的空间——无论是天空、海洋或大地,还是城市、街道与建筑内部。空间是难以描述的实体,但地方不是。它由自然的空间被人类的活动打上了非天然的烙印,反过来又作用于人。正如马丁·海德格尔所说:“‘地方’使人在某种程度上揭示了他的存在的外在联系,同时也揭示了他的自由和现实的深度。藉此,它给了人类一个栖身之所。”小说一开始便是史墨基踏上旅程时,对自己身边空间的感知。史墨基被自己孤僻的父亲养大,精通古典文学,可以熟背维吉尔的诗篇,却从未受过正统教育,是个人类社会中的局外人。为了寻找自己的未婚妻,他茫然地向前走着,“穿越取着印第安名的地方……从一区来到另一区”,举目尽是“巷弄,商店,商业大道,住宅街区,荒地,树林……”我们跟着史墨基的眼睛走向未知的命运。在《得失之光:由到》一文中,我们已经强调过在幻想小说中,“看”的动作本身究竟是多么重要。而在此处,我们应该望向的是地方,因为这个故事的主题之一便是关于空间是如何成为地方,地方又是如何超越血肉之躯,最终和人融为一体的。

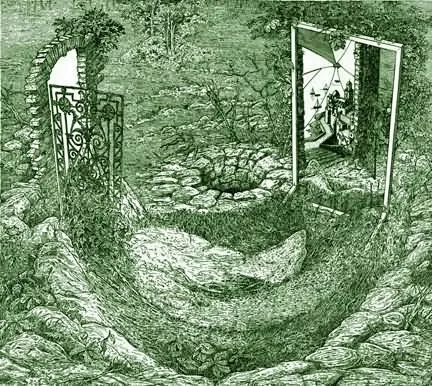

史墨基抵达了避世的艾基伍德,与德林克沃特家族的黛莉·爱丽丝喜结连理,同时也就找到了属于他的地方。按理来说,史墨基的故事至此就终结了。因为其后的故事中并没有史墨基的征途,自然也就没有英雄可言。对他来说,艾基伍德的这栋巨大的怪房子便是他此后的人生:这栋房子的设计者约翰·德林克沃特把它盖成一种“样本组合”,这样人们就可以过来从每个不同的面看它,再决定自己想要的是哪一种房子;它实际上是很多栋房子互相交叠在一起,只有正面露在外头——他朝她手指的方向望去,看见房屋的背正面。风格严峻的古典式外观,覆盖着常春藤;灰色的石头上仿佛溅着深色的泪痕,有着高耸的拱窗;他认出了古典柱式里的对称元素:粗面石工、柱列、柱脚。有个人带着忧郁的气息从其中一扇窗户向外眺望。“现在来吧。”她用大大的牙齿咬了一大口三明治,然后拉着他的手沿着建筑物的那一面走过去。它仿佛舞台布景般折叠了起来。原本看似平面的东西凸了出来,原本凸出来的东西凹了下去,柱子变成了半露柱然后消失。如同小孩常玩的那种转一转就从哭脸变成笑脸的图案,房子的背正面也慢慢改变,因此当他们抵达对面的围墙回头张望时,房子已经变成愉快的仿都铎式,有着深邃弯曲的屋檐和紧挨在一起的帽状烟囱。只有正面的房屋是个极为精妙的意象。以几何学类比,它就像是没有底边的多边形——也就是圆;而“圆”又正是克劳利在小说之中的核心设定:我们所生活的世界只是一个大圆的最外围,而精灵们所生活的幻想世界位于圆的内侧。这一层幻想世界与科幻小说之中的异界最大的不同,就是它并非来源于认知的荒原。它不是亟待被开拓的疆土,而是藏匿在我们已知的、自以为自己熟悉的空间之罅隙中。这个里世界并不遵循透视原则,越是向圆心靠近,空间就越大,但通向高层空间的门就越少或越狭窄;到了圆心处时,空间已经变得无限大,但同时门也变成无限小,导致人永远无法抵达。现实的房屋与虚构的世界交相呼应,现实与虚构在此产生了第一次混淆。这些空间——家族创始人约翰·德林克沃特缔造的艾基伍德与大城(即纽约)——的高妙之处在于,它以我们所熟知的景观——美国近现代乡村和城市空间作为切入点,却又在它们的缝隙之中展开了一层幻想的维度:欧洲民间传说中的精灵和仙子现身于纽约底层社区的穷街陋巷,化身为有色人种、少数族裔(如小说中有趣的角色,黑人信使弗朗兹·萨维奇),向书中注入一股旧大陆的神话和记忆向新大陆迁徙的暗流,展示出辽阔而神秘的文化移植图景;而艾基伍德则是幻想的大本营,也是会说话的鳟鱼爷爷和可以勘破命运的纸牌的栖身之所。故事《他方世界》的结构是疏松多孔的,就像是小说中有无数扇门的艾基伍德大宅那样。琐碎而绵密的故事从宅邸的缝隙中溢出,就像是在阳光中飞舞的微尘。哈罗德·布鲁姆在《西方正典》的附录中这样评价《他方世界》:……我刚读《他方世界》时还以为它是“天真无邪的浪漫故事”,但也仅限于起初。黛莉•艾丽斯和史墨基的恋爱、婚姻让我感到困惑,直到奥伯龙将拍到小人的照片夹进达尔文的《人类的起源》。此后,我终于承认了我从小说首段模糊察觉的东西:《他方世界》拥有高度的文学复杂性,堪媲美已故诗人詹姆斯•梅利尔(他也爱《他方世界》)的诗作。在“第一部:艾基伍德”结束后,隐藏艺术的艺术产生了加倍的惊喜。我重读它时立刻相信,在克劳利表面淡泊的叙述下,故事其实辽阔高远,同时,他那像巴洛克风格一样精美繁复的苦心孤诣也历历在目……故事(tale)是《他方世界》的核心。它不是story,因而也就将人的设计排除在外。小说中的每一个人物都优雅地以最自然的,童话般的状态生活着,在这里没有情节,没有成长弧(Character Growth Arc)或高光点(highlight point),取而代之的是姿态。这使得书中的人物正如卢卡奇在《小说理论》中所言,像是从古希腊神话中走出来的一样:在那幸福的年代里,星空就是人们能走的和即将要走的路的地图……世界虽然广阔无垠,却是他们自己的家园,因为心灵(seele)深处燃烧的火焰和头上璀璨之星辰拥有共同的本性。在小说中,黛莉·爱丽丝的一位哥哥因为与翠鸟做了交易,拥有吸引女性的疯狂魅力,结果他四处留情,最后惊觉不是自己控制了女性,而是受到女性的控制,于是跳湖自尽,结果灵魂被囚禁在一只鳟鱼身上,成为沟通精灵世界与德林沃特家族的中介;史墨基的儿子小奥伯龙在成年后离开艾基伍德,去到繁华的大城发展,他后来成为一部著名电视剧《他方世界》的编剧,写下许多以艾基伍德的人和房子为背景的故事;索菲的女儿莱拉克则在出生后便被精灵掉包带到精灵世界,由精灵们抚养长大,并将成为沟通精灵和人类之间的信使。这些是他们的天命,而不是他们的情节。故事每向前推进一步,他们就向自己必然的命运前进一步。

这一点更直观地体现在小说中人物名字的设计上。家族中的老奥伯龙相信精灵的存在,他把毕生精力都放在了用摄影术捕捉精灵踪迹这件捕风捉影的事上。而继承他名字的小奥伯龙最终完成了自己的天命,在漫长的冒险之后成为了“仙王”。这与其说是“获得”,不如说是“还原”:因为奥伯龙的故事早已写在了自己的名字里(Auberon,中世纪民间传说中仙王之名。)同样,敏锐的读者当然也会注意到,本书主人公的名字史墨基——Smoky,意味“烟状的”。整个故事之中的传奇属于德林克沃特和毛斯家族,但史墨基由始至终都是旁观者。除了史墨基之外,几乎每一个家族成员都有自己的传奇故事。但同样也是史墨基这个局外人,在所有的家族成员都在为自己的天命而跋涉时,自己静静地一个人修补着大屋:给机关上油,顽固而耐心地吸走房间里的灰尘。他把自己的一生献给了自己完全无法理解的事物。也正因如此,当在小说结尾,经过艰难的内心抉择,年老的史墨基终于决定与家人一起踏上去往精灵国度的路程,却在此时寿终正寝时,这个平凡之人的死如此令人动容:不论他踏上旅程还是留在原地,他都有了自己的故事。已经在他手中。让它结束吧;让它结束吧;已经不可能把它从他手中夺走了。他无法前往那个大家都要去的地方,但已经没关系了,因为他一直都在那里。精灵之国而地方与故事——这两个元素的探讨最终导向了小说的终极悬念——精灵国度。在书中,精灵们曾经与人类共同生存在这个世界上,是人们神话与传说的来源;而一场人与精灵的战争摧毁了精灵的国度,逼迫他们不得不向世界的内环迁徙。无疑,这是在影射地理大发现与工业革命对神话的破坏:前者抹除了世界上所有的秘境,而后者则将精灵、独角兽或是小矮妖一视同仁地永远放逐。当地球的每一个角落都被彻底发现,人类还有指向星空的科幻小说;但精灵们已经不再拥有自己的地方了。《他方世界》所做的工作,便是给这些被放逐的精灵提供一个庇护所。但它并不像传统的奇幻小说如《纳尼亚传奇》那样,凭借幻想进入异质空间、与异类生命接触;克劳利意欲呈现的是对幻想本身和虚构写作过程的实验性反思。他的写作直指充满了歧义和不确定性的幻想,正如精灵学和幻兽动物学一样,是被边缘化的历史,是被历史遮蔽的另一种可能性。对于史墨基这个旁观者而言,精灵们的存在或许亦真亦假;而精灵国度却是德林克沃特家族七代人最关心的问题,也是他们心甘情愿成为精灵国度“守门人”的原因。

正是在这种“守而不入”的格局之中,克劳利刻意模糊了现实与虚构之间的边界。布兰波牧师用史上著名炼金术师帕拉塞尔苏斯的学说解释精灵的概念;家族中第一位通灵者瓦奥莱特的仰慕者里,有叶芝、J·M·巴里、阿瑟·拉克姆等人的身影;为精灵国度带来威胁的演说家罗素·艾根布里克居然是历史上的红胡子腓特烈;老奥伯龙将精灵照片夹进达尔文的《人类的由来》,影射了后世精灵学中维多利亚时代之后以孩童和精灵为题材的摄影作品,以及精灵研究者将进化论作为理论支撑等史料。这些细节戏耍着我们,让我们跟着德林克沃特家族走过名为“故事”的土地,苦苦思索仙境与精灵是否存在,但他们也不过是沿着作者预设的道路,自觉地朝故事终点走去的虚构角色。或许,我们可以在这里为小说的感伤找到一个答案:当史墨基寿终正寝,家族的所有人都和精灵一起离开时,我们不仅在悼念这些经历了五百多页阅读后离开我们的朋友。故事终结的时候,艾基伍德注定会被遗忘,因为“倘若真的有过那样一个时代,存在着通道与入口,常能从开启的边界跨过异境,那么那个时代也绝对不是现在。世界比以前老了。”

套用一个术语,约翰·克劳利堪称是“作家中的作家”,他打破了主流文学与类型小说之间的界限,极大地拓宽了两者的边界,同时也填平了历史与幻想之间的鸿沟,让读者可以自由在两者之间穿行。他为我们呈现了一部迷宫般的作品,其中充满了精巧的机关、暗门和甬道;你可以选择破解它们,当然也可以只是看着;机关那精巧的运转轨迹哪怕无法捉摸,也同样曼妙无穷。作者介绍:约翰·克劳利(1942 ~ )美国小说家、纪录片剧作家,自1993年起执教于耶鲁大学,教授乌托邦文学和小说写作课。著有十四部长篇小说和三部短篇小说集,1992年获美国艺术文学院文学奖,2006年获世界奇幻终身成就奖。克劳利的写作专注于时间、 空间、记忆、虚构历史等富于哲思的主题,文体以典雅宏深著称。长篇代表作《他方世界》(1981)、《埃及四部曲》(1987-2007)为他在主流文坛和科幻奇幻界奠定了崇高地位。哈罗德·布鲁姆认为,克劳利是与托马斯·品钦、菲利普·罗斯、唐·德里罗、科马克·麦卡锡同等重要的美国作家。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国