这个世界需要学生去捐献。——石黑一雄《别让我走》《别让我走》Never Let Me Go原书作者 | 石黑一雄Part.1在谈及石黑一雄的《别让我走》之前,先来谈一谈改编自小说的同名电影。电影版《别让我走》的结局最后让我有些失望。在凯西·H目睹了汤米进行最后一次致死的器官捐献之后,画面中出现了一片荒原。凯西望着眼前被风吹动的荒草,以及荒草之外空无一物的地平线,似在期盼童年的露丝和汤米会在那里出现。她喃喃自语道:我不再奢求了。我对自己说:能和他共同走过一段岁月,我已足够幸运。我所不确定的,是我们的生命真的与我们所救之人如此不同吗?我们都将终结。也许我们都无法真的理解自己一生的境遇,或是对人世感到满足。电影在结尾居然再次回到克隆人的人权问题,这个处理让我感到大惑不解。在小说的结尾处,凯西同样孑身一人站在荒原上,等待着自己因捐献器官而死的那一天。这是她最后一次向读者倾吐心声的机会,但她并没有讨论身份的问题。没有楚楚可怜地面对着一片空无,抱怨克隆人究竟做错了什么。她只是带点伤感地想到:我半闭上眼睛,想象着就是在这个地方,我从童年时代起所失去的一切都会被海水冲刷上岸,现在我就迎面站在这里,如果我等待得足够久,一个小小的身影就会出现在田野对面的天边,渐渐地越来越大,直到我认得出那是汤米,他会朝我挥手,也许甚至会喊我。这幻想仅止于此……我只是等了一会儿,然后就转身回到车上,驱车朝我该去的地方驶去。克制是石黒一雄的魅力所在,而糟糕的是,电影的结局却打破了这种克制。这让我不禁开始怀疑一个颇为讽刺的问题:对科幻元素的过度关注,是否反而限制了我们的想象力?Part.2无论小说还是电影,必须承认,《别让我走》对于读者来说有些困惑。困惑之处在于:被培养(或者说,饲养)来给病人捐献器官的克隆人并没有反抗过。尽管他们的脖子上没有《自杀小队》中那种危险的爆炸项圈,他们还是始终保持着绵羊般的温顺;他们对人类世界几乎没有做出任何越轨的行为,最危险的也不过是露丝曾偷偷去看过一眼提供自己基因的“母体”。正因为此,上海译文出版社的译本将题目Never let me go译为《莫失莫忘》,权衡之下,窃以为还是直译更好。“莫失莫忘”是劝诫,而“别让我走”是恳求。两个题目的基调就完全不同。让我们困惑的原因是故事中没有敌人。没有一个具体的敌人——比如邪恶的跨国医药公司,扭曲的集权政府,或者养殖人类的外星异族。这些本该是同类型故事中的常客。如果有这些元素的存在,那么这个故事可能会变成《饥饿游戏》或者《约定的梦幻岛》。在后者中,艾玛和雷能够凭巧计带着孩子们逃离吃人农场,甚至能对食人鬼的世界发起挑战;但《别让我走》不是动画,主人公也不是无所不能的天才儿童。克隆人所做的最积极的抗争,也不过是请求让自己缓刑(延缓捐献器官)。

没有敌人,便谈不上反抗。没有反抗,便没有必要的戏剧冲突。那么,我们在欣赏的究竟是什么?克隆人的残酷青春物语吗?我在这里并不想谈克隆人的问题。关注这一问题的研究已经很多,况且这一题材的优秀作品——如凯特·威廉的《迟暮鸟语》——也太多了。我所关注的是《别让我走》中的敌人究竟在哪儿——凯西·H们面对的那个庞大却隐形的敌人。你能感到它无所不在的敌意,却见不到它的本体。这就像鲁迅《这样的战士》中讲到所谓的“无物之阵”:这战士走进无物之阵,迎接他的并非刀枪剑戟,而是“所遇见的都对他一式点头”。这点头就是敌人的武器,是杀人不见血的武器,许多战士都在此灭亡,正如炮弹一般,使猛士无所用其力。鲁迅本人便是在经年地与无物之阵拼杀之后,逐渐变得多疑,疲倦,最终耗尽心血的。 Part.3在鲁迅笔下是无形的战阵,而在大洋彼岸的石黒一雄笔下是雾霭。在其2015年的作品《被掩埋的巨人》中,一片浓雾笼罩了整个古英格兰的土地。置身其中的人会逐渐失去记忆,直到彻底忘却自己的历史。我将这个奇异的意象——遗忘之雾——视为石黒一雄对自己创作生涯的一个总结。尽管身为日裔移民,但石黒一雄的小说却对移民生存经验、族裔身份探索等问题谈及甚少——正如他所自称的那样,“既不是很英国式的,也不是很日本式的”。瑞典文学院给他的颁奖词写道:“他在小说中用伟大的情感力量,让我们跨越了虚幻与现实世界的深渊”;但问题在于,在石黒一雄笔下,现实与虚幻早已不再泾渭分明。因为记忆的不确定和单一视角的限制,现实本身也是虚幻的,而虚幻更像是抽象的现实。

Part.3在鲁迅笔下是无形的战阵,而在大洋彼岸的石黒一雄笔下是雾霭。在其2015年的作品《被掩埋的巨人》中,一片浓雾笼罩了整个古英格兰的土地。置身其中的人会逐渐失去记忆,直到彻底忘却自己的历史。我将这个奇异的意象——遗忘之雾——视为石黒一雄对自己创作生涯的一个总结。尽管身为日裔移民,但石黒一雄的小说却对移民生存经验、族裔身份探索等问题谈及甚少——正如他所自称的那样,“既不是很英国式的,也不是很日本式的”。瑞典文学院给他的颁奖词写道:“他在小说中用伟大的情感力量,让我们跨越了虚幻与现实世界的深渊”;但问题在于,在石黒一雄笔下,现实与虚幻早已不再泾渭分明。因为记忆的不确定和单一视角的限制,现实本身也是虚幻的,而虚幻更像是抽象的现实。

石黒一雄所关注的也不光是具体某一个民族群体的经历,而更像是某一个抽象的群体。在通读过他的作品之后便会发现,无论是英格兰的克隆人,身在战时上海的私家侦探,还是晚景凄凉的日本浮世画家,这些人在抽离了自己具体的身份之后,看上去就像是一个形象的反复改头换面:他们都是生长于遗忘之雾的孩子。这片诡谲的雾霭几乎伴随着石黒一雄的整个创作生涯:细究起来,石黒一雄的几乎每一部作品,都是在和失忆对抗。在《长日将尽》中是徒劳而绝望的回忆;在《远山淡影》中是以不可靠叙述背后模糊不清的故事;在《浮世画家》中是对往日罪行的忏悔与辩驳;在《我辈孤雏》中是一桩绑架案背后凌乱残破的童年;而在《别让我走》中,则是黑尔舍姆。Part.4黑尔舍姆并非孤儿院或者封闭校园,而是一块试验田。或者说,人类农场。随着孩子们渐渐长大,他们得以一点点理解所谓的捐献究竟是什么意思——监护人并不去隐瞒真相,而是选择在恰当的时机一点一点地告知学生真相,直到他们最后习惯,并认为捐献理所当然为止。回想起来,小说中几乎没有出现过真相大白的爆炸式瞬间,当凯西理解了自己的真实身份之时,一切都显得无比自然,仿佛水到渠成。黑尔舍姆的一个教师忍受不了折磨,将克隆人的全部真相在课堂上和盘托出。尽管教师很快便被驱逐出去,但克隆人孩子们几乎没有对此产生任何反应。就好比凯西说的:我们刚好出于对自身略有了解的年纪,知道自己是谁,和监护人以及外面的人有什么差别,但我们并不知道这意味着什么。这种无形的剥夺贯穿了克隆人们的整个成长过程,而且事实证明,它极为有效。无论是黑尔舍姆,还是后来的村舍以及康复中心,都不过是更大层面上的黑尔舍姆:作为身在其中的,整个社会和人类的他者,克隆人们不知该如何逃脱,更无从谈起对抗。

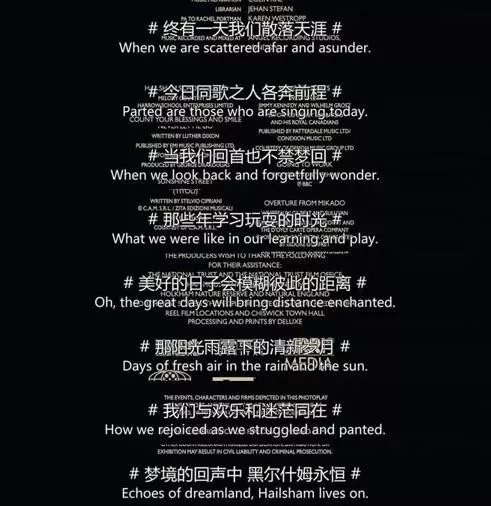

在电影的开场和结尾都出现了这首黑尔舍姆校歌——无疑,它造成了一种辛辣的反讽效果,因为在一个青春物语叙事的框架下,隐藏的则是血淋淋的吃人行径;但另一个事实是:歌词中的每一句话都是真实存在的。黑尔舍姆的生活的确美好而快乐,阳光雨露,欢乐迷茫,这些也的确是真的。甚至在人生即将迎来终结之时,凯西的回忆也正如歌中所唱的那样,重新回到了“永恒的黑尔舍姆”。这是无物之阵的又一个高明之处。正如那句老生常谈的话——“高明的谎言中必定掺杂着一定的事实”——那样,黑尔舍姆也不全然是虚伪的画饼。另外一个佐证就是,被克隆人儿童们视为神圣的画廊。Part.5在《别让我走》中,我们无法不去注意“画廊”的存在——在黑尔舍姆,凯西和汤米之间的情愫,可以说是始于画廊,终于画廊。画廊也是整个黑尔舍姆教育体系中最重要的一个环节,因为在年幼的克隆人们心目中,它是与黑尔舍姆互动的唯一途径;自己的画作能够入选画廊,是这些无根之人证明自己存在价值的最好机会。尽管在年幼时,他们尚不清楚自己的身份,但这并不妨碍他们对画廊的憧憬。在克隆人的身份尚未浮出水面之前,黑尔舍姆的孩子也是“画廊的孩子”。汤米是他们之中最特别的一个。他像一个疯先知,从小便表现得与身边环境格格不入。在所有人沉迷于黑尔舍姆的跳蚤市场时,只有他显得不屑一顾;所有人都规规矩矩生活时,只有他总是莫名失控,心里永远有一股无名火。他认定自己缺乏美术天分,于是索性对美术课敷衍了事,从未有作品入选画廊。

只有当我们得知黑尔舍姆的真相时,才能意识到对汤米这个角色的塑造从一开始就带着反讽的因素。他的暴躁与易怒并不是源自无事生非,而是由于微妙地意识到了自己生活中的断裂之处。在克隆人长大,并意识到画廊并没有什么实际意义之后,新的希望又始于一个似是而非的流言:如果有克隆人与克隆人真心相爱,那么他们便可以去为自己争取数年的延缓捐献期;而画廊存在的真实目的便是为了看清克隆人的内心,以判断克隆人是否在说谎。于是汤米迅速整理了自己数年来的画作,并和凯西一起带着画去找当年黑尔舍姆的管理者埃米莉小姐,希望能得到延缓捐献。然而,他们最终得到的却是无情的真相:这个世界需要学生去捐献。只要情况依旧如此,那么总会有一道障碍反对把你们看成正常意义上的人类。我们拿走你们的美术作品,是因为我们认为它们能够展示你们的灵魂。或者更确切地说,我们这么做是为了证明你们也是有灵魂的。……如果学生养育在人道和有教养的环境中,那么他们就有可能成长为和任何正常的人类一样敏感而聪明的人。对于创办画廊的目的,埃米莉小姐解释为:这是我们这些人类唯一能为你们争取的事。我们希望其他人能意识到你们不仅是生产器官的机器——尽管最后这努力也宣告失败了。因为克隆人的存在,人类才得以攻克无数疑难杂症,如今绝无可能倒退回医学的黑暗时代。而对人类来说,解决克隆人的最好办法就是勿想勿视。只有在这时,回想起当年黑尔舍姆严格禁止学生外出的规矩,才会猛然惊醒:它并非是防止克隆人逃走,也并非是为了保护克隆人。它的目的是保护黑尔舍姆之外的人类,不让他们回想起这世上有克隆人的存在。它是为遗忘之雾服务的。这里才是真正的绝望之处:这家培养机构的地位在经历了反转(友——敌)再反转(敌——友)之后,读者发现他们其实是最后一批站在克隆人身边的人。作为克隆人培养体系的第一站,它本来是克隆人们能够感知到的唯一具体的敌人;但它也不是敌人。克隆人们面对的是一个共谋的世界:这个世界对克隆人的控制是如此高效、精准、无孔不入,它精确地策划着克隆人由生至死的每一刻,将他们玩弄于股掌之间。而它最有效的武器,便是遗忘。这样看来,尽管没有任何暴力元素,但小说并非绝对意义上的缺乏对抗。隐藏在凯西、露丝和汤米平静生活表象之下的,是她们对遗忘的反抗:如果克隆人们的存在意义仅仅是为人类提供器官,那么他们便无需被记忆——毕竟,吃了一块多汁的牛排,也没有必要去铭记那头牛。这就是“别让我走”的意义:让“我”走,意味着将“我”遗忘,并从这个世界上彻底放逐;而“我”已经献出了自己的器官乃至生命,却连自己存在过的证明——记忆——都将被彻底剥夺。这就是克隆人们最大的悲剧:并非生来便任人宰割,也并非在反抗之后慷慨赴死,而是哪怕最低层面的哀求——记住我们——也被彻底践踏,看不到哪怕最微渺的一丝慈悲。

Part.6至此,借凯西·H之口,石黒一雄似乎讲述了一个关于克隆人自我身份重构的故事;然而,言在此,意却不在此。一个最好的理由便是这个故事刻意将时间背景放在过去,而非未来;关于与克隆人配套的科技元素也被最大程度地淡化。石黒一雄借了一张科幻的外皮,但并不想让它喧宾夺主。小说要写的并不仅仅是“克隆人也是人”,或者“人如何将人变成‘他者’”。它只是描写了这样的一代人:带着被先天赋予的某种“使命”而诞生,一步步被剥夺了自己正常的人生,最后变得一无所有的人们。这些人牺牲的是自我,得到的则是遗忘。我并没有将《别让我走》拉到另外一条危险的轨道上——认定其中克隆人的温顺服从是对日本军国主义的一种隐喻。石黒一雄的日裔身份总是会给小说的解读带来变量,让事情变得复杂。我也不希望小说被窄化成某一类人的故事。不该是一类人,而应该是一代人的故事。是怎样的一代人呢?除了克隆人之外,他们还有另外一个名字:他们是多余人,零余者,垮掉的一代,是嬉皮士,是平成废物,也是八零后、九零后——是一群“我曾经拥有这一切,转眼又消散如烟”的人,是一群在各式各样的无物之阵中将青春与人生消磨殆尽的人,更是一群,套用陀思妥耶夫斯基的小说,“被侮辱与被损害的”人。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国