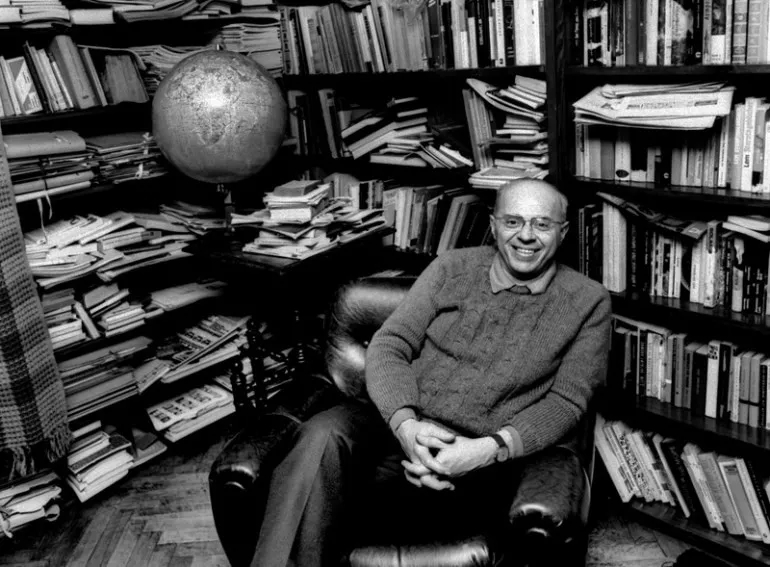

小说的创作是失去创造自由的一种形式。……于是,书评是更加欠高尚的奴役。关于那作家,至少可以说,他奴役了自己——受制于所选的主题。批评家的处境更糟,评论者囚禁于所评作品,就像罪犯被锁在独轮车上一样。作家的自由丢失在自家的作品之中,而批评家的自由则失落在他人的作品之中。——斯坦尼斯拉夫·莱姆《完美的真空》《完美的真空》原书作者 | 斯坦尼斯拉夫·莱姆关于那位写童话的郑渊洁先生,有一个为人乐道的故事:据说他曾参加某次学术会议,但又颇不满与会者傲慢做作的姿态,于是便虚构了某位不存在的苏联作家,并在会上大谈这位作家的理论与作品。可以想象,其他作家们并没能看穿这诡计,而是一个个顺着郑渊洁的话开始大谈特谈,最后落下了笑柄。这种故事有很多变体。类似的有某君在豆瓣上建立了一个子虚乌有的电影词条,电影名叫《即使变成甲壳虫卡夫卡还是进不去城堡》,据说词条有模有样,演职员表、海报与截图甚至经典台词都一应俱全。果然没过多久,便有数百条留言在词条下批评起这部电影的立意、手法和风格,活脱脱是一个大型尴尬现场。 只要有人的地方,这种故事就会反复上演。我们乐于看到这样的故事,本质上或许与我们对评论家的怨气有关:这些故事被反复讲述,大多数场合都是用来讽刺批评家的——这群人永远在旁征博引,永远充满怨气,永远“不说人话”。另一个困惑则直指批评家身份的合法性:如果说人人都有权阅读并作出自己的阐释,那么为什么我们还需要所谓专业的评论者?为什么研究陀氏小说中的复调问题,就一定比把《包法利夫人》简化为一个出轨故事更高明?说到底,为什么要有一个人跳出来专门教我们怎么读小说?我在这里无意探讨批评(criticism)这个术语的历史。已故的批评家韦尔纳·米尔希曾经坚定地认为,文学批评本身并非寄生虫一样的附属物,而是一种特殊的艺术形式,同样属于文学本身。当然,连文学本身都不断失落的当下,这种宣言看上去就愈加像是绝望而无力的争辩。不过,那位曾写出《索拉里斯星》的斯坦尼斯拉夫·莱姆就做了这样一件事:他从根本上放弃了这种争论,因为他煞有介事地撰写书评的,是一些压根不存在的书籍。换言之,这些书都只存在于他的脑袋里,他即是这些书真正的作者,也是它们唯一的解读者。现在你手中捧着的这本《完美的真空》是关于书的书,更是关于虚构的虚构。这本书中的十六篇书评,除第一篇《完美的真空》的批评对象真实存在(真的存在吗?它或许并非你手中捧着的这本)之外,其余的都在评论这世上子虚乌有的人所作子虚乌有的作品:从科幻到历史,从传统小说到实验文学,一应俱全。这意味着当你翻开它的同时,你没法对其中的观点提出任何质疑,因为莱姆才是这世上唯一合法的评论者。

只要有人的地方,这种故事就会反复上演。我们乐于看到这样的故事,本质上或许与我们对评论家的怨气有关:这些故事被反复讲述,大多数场合都是用来讽刺批评家的——这群人永远在旁征博引,永远充满怨气,永远“不说人话”。另一个困惑则直指批评家身份的合法性:如果说人人都有权阅读并作出自己的阐释,那么为什么我们还需要所谓专业的评论者?为什么研究陀氏小说中的复调问题,就一定比把《包法利夫人》简化为一个出轨故事更高明?说到底,为什么要有一个人跳出来专门教我们怎么读小说?我在这里无意探讨批评(criticism)这个术语的历史。已故的批评家韦尔纳·米尔希曾经坚定地认为,文学批评本身并非寄生虫一样的附属物,而是一种特殊的艺术形式,同样属于文学本身。当然,连文学本身都不断失落的当下,这种宣言看上去就愈加像是绝望而无力的争辩。不过,那位曾写出《索拉里斯星》的斯坦尼斯拉夫·莱姆就做了这样一件事:他从根本上放弃了这种争论,因为他煞有介事地撰写书评的,是一些压根不存在的书籍。换言之,这些书都只存在于他的脑袋里,他即是这些书真正的作者,也是它们唯一的解读者。现在你手中捧着的这本《完美的真空》是关于书的书,更是关于虚构的虚构。这本书中的十六篇书评,除第一篇《完美的真空》的批评对象真实存在(真的存在吗?它或许并非你手中捧着的这本)之外,其余的都在评论这世上子虚乌有的人所作子虚乌有的作品:从科幻到历史,从传统小说到实验文学,一应俱全。这意味着当你翻开它的同时,你没法对其中的观点提出任何质疑,因为莱姆才是这世上唯一合法的评论者。 莱姆在书中的第一篇文章《完美的真空》就对本书其他的文章分成了三类:其一,滑稽模仿(parodies)、拼凑(pastiches)、嘲弄(gibes)——包括《鲁滨逊家族》,《虚无,又名后果》(两个文本均以不同方式嘲弄“新小说”),也许还有《你》和《千兆网络》;其二,.初稿和提纲(确是特殊的提纲)——比如说《小队元首路易十六》,还有《白痴》和《速度问题》;其三,《不可能的生命》、《文明算作错误》,《宇宙创始新论》。这三部作品则是莱姆用虚构的方式表达了在的纯文学和杂文书籍中阐述的观点。我在这里节选了其中的几篇作为例子。尽管书中妙语连珠,想要读懂其中的文章,却至少需要两层转译:先要从评论中撷取言语,拼凑出这部作品可能的样貌,然后再反过来,跟上书评的脚步。由于我资质驽钝,其中有些篇章则实在没能读懂,或者压根就没看完。但可以说,每一篇故事,如果真的写成作品,都必将极为惊艳——而且它们距离完成事实上也真的只有一步之遥了。莱姆放任这些点子像琥珀中的小虫一样凝固在书评中,这实在是一种过分的奢侈。《恕不伺候》书中将“人”(persona)与“创世”二词捏在一起,虚构了一种名为“造人学”(personetics)的学科。这是八十年代控制论与心灵学新近的分支,是与应用智能电子学杂交的产物。简单来说,就是在虚拟世界中创造意识。继续读下去,穿过庞杂的晶体管、逻辑电路、n维宇宙——在文章的结局,莱姆借这位虚构作者之口抱怨道:“我毕竟可以使人类社会确信我的存在……但他们究竟能对我做什么、说什么,我才不会感到深深的尴尬,作为他们不幸的造物主地位所带来的痛苦煎熬?用电的账单就得一季度一付……”《创世纪》的崇高感在鸡毛蒜皮的小事面前被消解殆尽,而世界末日或最终审判则变成了电闸一拉。这种严重的错位感所带来的审美体验,如今已被很多精于短篇小说的科幻作家所熟稔。《性爆炸》它讲述了在未来世界中,性产业无比发达,大街小巷上充满着为满足性欲而设计制造的各种神奇产品;而一场人祸——某种能彻底消除人类性欲的化学物质泄露——毁灭了这一切。随之而来的是各种性玩具制造巨头纷纷垮台,《花花公子》杂志社编辑部更是集体自焚。世界变成了一片无聊的废墟。在失去性欲的世界中,人类的内心出现了“可怕的真空”,最终这种空无由美食填满——通过将猥亵引入餐饮,人们重拾了灾变之前的满足与快乐。你可以想象威廉·巴勒斯《裸体午餐》中的场景是如何在餐厅里上演的。性可以被化学物质消灭,但猥亵不行。在书中的世界里,它是像数学一样永恒的存在。《请你来写》严格来说,这不是一本小说,而是一种下流的玩具:“请你来写”是一种经过仔细设计装订,可以由个人任意排布其中内容的书。其中的母本是诸如《悲惨世界》或《双城记》这样的经典小说,这意味着读者可以根据自己的喜好任意篡改其中内容,比如把冉阿让变成一个色情狂或者同性恋。这种怀着下流目的被设计出来的商品最终销量惨淡,并非因为它们不好玩,而是发明者忽视了一个问题——普通读者根本分不清托尔斯泰与末流作者之间的区别,因而他们对这种亵渎游戏也兴趣乏乏。某位评论家感慨道:“公众变得懒惰不堪,甚至连亲自强奸、脱衣、折磨都不干了。如今都让专业人士代劳了。《请你来写》要是出现在六十年前,倒是有可能成功的。”话说回来,我们似乎还没有懒惰到这种地步,热火朝天的同人文市场便是个反例。好吧,最直接的问题当然是——这种写作的意义何在?试想《一千零一夜》吧,它是一个关于故事的故事。想象山鲁佐德躺在暴虐的国王身边,低声细语地恳请让她活到讲完故事为止——请注意,她从来没有说过自己讲的是真实的故事。宣告每一个故事开始的“从前”是一个被悬置的时间点,它除了表明“非当下”之外,不承担任何意义。她讲的并不是历史,仅仅是故事而已。这意味着藉由神圣的虚构,她为自己争取到了某种豁免。

莱姆在书中的第一篇文章《完美的真空》就对本书其他的文章分成了三类:其一,滑稽模仿(parodies)、拼凑(pastiches)、嘲弄(gibes)——包括《鲁滨逊家族》,《虚无,又名后果》(两个文本均以不同方式嘲弄“新小说”),也许还有《你》和《千兆网络》;其二,.初稿和提纲(确是特殊的提纲)——比如说《小队元首路易十六》,还有《白痴》和《速度问题》;其三,《不可能的生命》、《文明算作错误》,《宇宙创始新论》。这三部作品则是莱姆用虚构的方式表达了在的纯文学和杂文书籍中阐述的观点。我在这里节选了其中的几篇作为例子。尽管书中妙语连珠,想要读懂其中的文章,却至少需要两层转译:先要从评论中撷取言语,拼凑出这部作品可能的样貌,然后再反过来,跟上书评的脚步。由于我资质驽钝,其中有些篇章则实在没能读懂,或者压根就没看完。但可以说,每一篇故事,如果真的写成作品,都必将极为惊艳——而且它们距离完成事实上也真的只有一步之遥了。莱姆放任这些点子像琥珀中的小虫一样凝固在书评中,这实在是一种过分的奢侈。《恕不伺候》书中将“人”(persona)与“创世”二词捏在一起,虚构了一种名为“造人学”(personetics)的学科。这是八十年代控制论与心灵学新近的分支,是与应用智能电子学杂交的产物。简单来说,就是在虚拟世界中创造意识。继续读下去,穿过庞杂的晶体管、逻辑电路、n维宇宙——在文章的结局,莱姆借这位虚构作者之口抱怨道:“我毕竟可以使人类社会确信我的存在……但他们究竟能对我做什么、说什么,我才不会感到深深的尴尬,作为他们不幸的造物主地位所带来的痛苦煎熬?用电的账单就得一季度一付……”《创世纪》的崇高感在鸡毛蒜皮的小事面前被消解殆尽,而世界末日或最终审判则变成了电闸一拉。这种严重的错位感所带来的审美体验,如今已被很多精于短篇小说的科幻作家所熟稔。《性爆炸》它讲述了在未来世界中,性产业无比发达,大街小巷上充满着为满足性欲而设计制造的各种神奇产品;而一场人祸——某种能彻底消除人类性欲的化学物质泄露——毁灭了这一切。随之而来的是各种性玩具制造巨头纷纷垮台,《花花公子》杂志社编辑部更是集体自焚。世界变成了一片无聊的废墟。在失去性欲的世界中,人类的内心出现了“可怕的真空”,最终这种空无由美食填满——通过将猥亵引入餐饮,人们重拾了灾变之前的满足与快乐。你可以想象威廉·巴勒斯《裸体午餐》中的场景是如何在餐厅里上演的。性可以被化学物质消灭,但猥亵不行。在书中的世界里,它是像数学一样永恒的存在。《请你来写》严格来说,这不是一本小说,而是一种下流的玩具:“请你来写”是一种经过仔细设计装订,可以由个人任意排布其中内容的书。其中的母本是诸如《悲惨世界》或《双城记》这样的经典小说,这意味着读者可以根据自己的喜好任意篡改其中内容,比如把冉阿让变成一个色情狂或者同性恋。这种怀着下流目的被设计出来的商品最终销量惨淡,并非因为它们不好玩,而是发明者忽视了一个问题——普通读者根本分不清托尔斯泰与末流作者之间的区别,因而他们对这种亵渎游戏也兴趣乏乏。某位评论家感慨道:“公众变得懒惰不堪,甚至连亲自强奸、脱衣、折磨都不干了。如今都让专业人士代劳了。《请你来写》要是出现在六十年前,倒是有可能成功的。”话说回来,我们似乎还没有懒惰到这种地步,热火朝天的同人文市场便是个反例。好吧,最直接的问题当然是——这种写作的意义何在?试想《一千零一夜》吧,它是一个关于故事的故事。想象山鲁佐德躺在暴虐的国王身边,低声细语地恳请让她活到讲完故事为止——请注意,她从来没有说过自己讲的是真实的故事。宣告每一个故事开始的“从前”是一个被悬置的时间点,它除了表明“非当下”之外,不承担任何意义。她讲的并不是历史,仅仅是故事而已。这意味着藉由神圣的虚构,她为自己争取到了某种豁免。

而如果故事真的如同聪明的结构主义批评家所言,是几个特定要素的反复排列组合,那么山鲁佐德一定早已人头落地,因为对于国王来说,无聊就是最大的罪过;但直到今天,故事的魅力并没有被消磨殆尽。我们不仅没有放弃故事,正好相反,我们正处在一个故事过剩的时代。从选秀舞台上的练习生到中关村的创业者,人人都在讲故事——这其实是很不可思议的事,但它正在发生。或者,狭隘地说:这是一个出版物过剩的时代。《六祖坛经》中有一个小故事,可以引在这里:有一僧名叫法达,号称“念法华经已及三千部”。自谓“不识文字”的惠能却说:“汝名法达,何曾达法?”如果法达还有慧根可言,想必会惭愧万分;但更可能的是他会对慧能嗤之以鼻。这是当下经常发生的事。书是关于经验世界的知识,而哲学家会告诉你:过多的知识会影响你对真理的追求。但这还不全是问题所在。一方面,出版物越来越多;而另一方面,大多数书籍在离开印刷厂之后便已经宣告死刑,库房便是它们的停尸房。今年的畅销书也可能成为明年的时代弃儿,之前是于丹,现在大概是大冰之流。大多数的书诞生在这世上并没有什么明确的目的,它们也不与我们的世界或历史发生任何有效的交互,无非是“过把瘾就死”。想通过读书来了解时代的全貌已然成为了不可能,因为首先就没有任何一个作者胆大到抱着这种目的去写作。这样看来,书评的对象是虚构的,反而又显得无关紧要起来。既然书本身就已不再是权威了,评价的书存在或不存在又有何妨?所以,《完美的真空》本身便形成了一种姿态,一种批评家对作者权威的宣战。首先,既然我理想中的书尚未写成或者已经湮灭,那么我便不需要被动地等待作品的问世——说的再残酷些,就连写作本身是否还有效都已然存疑;但同时,它也在嘲弄那些庸俗的批评家本身。尽管评论子虚乌有的书籍并非莱姆的新发明,它可以追溯到博尔赫斯甚至拉伯雷;但当这种评论最终组成这本《完美的真空》时,他是在挑战批评的边界。在这个边界之外,批评不再是作品的奴隶。批评者用精炼提纯过的想象力,探索写作的更多可能。

我想把书中《纳粹班长路易十六》这篇当作结尾。它是一部所谓的秘史小说,讲述了五十岁的纳粹班长陶里茨在战败之后逃到阿根廷,用在党卫队学院学到的把戏与其他德国流亡者在那里组建王朝的故事。它总让我想起那部臭名昭著的《索多玛一百二十天》,或者另外一个更近的真实故事:四川广安县人曾应龙曾于1985年称帝,与数千躲避计划生育者建立了“大有国”。曾应龙下诏称:“有田大家种,有钱大家花,娃儿随便生。”随后便御驾亲征,以冷兵器攻打县城,占领县医院,焚毁所有计划生育用品,把年轻的护士全都纳为嫔妃。这是这场(我不知说农民起义是否合适)行动的高潮。结局则是大有国军被解放军围攻,其宰相被击毙,曾本人被俘。这是在不合适的时间里所发生的,一场不合适的行动。对一个人来说,它是一首悲壮的史诗;但因为历史的惯性,它终究被时间打磨得连茶余饭后的谈资都不够格了。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国