他在光中跳舞,在阴影中跳舞,他大受欢迎。他从不睡觉,这位法官。他在跳舞,跳舞。他说他不死。——《血色子午线》《长路》原书作者 | 科马克·麦卡锡Part.1今年年初,九州出版社再版了科马克·麦卡锡的新版《血色子午线》与《长路》,对美国文学的爱好者们来说,这无疑是个好消息。科马克·麦卡锡这个名字此前在国内较为冷门:2002年国内曾引进过麦卡锡的“边境三部曲”(《骏马》、《穿越》和《平原上的城市》),现在想买都要颇费一番功夫;大多数人知道这位作家,也多是从科恩兄弟的电影《老无所依》。至于这次再版是否会掀起一股“麦卡锡热”,我们拭目以待。

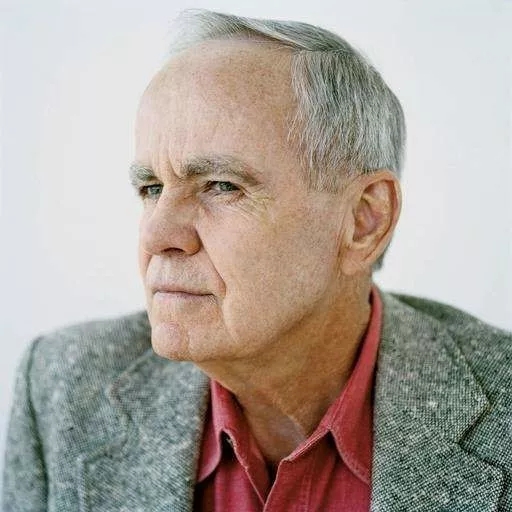

照片里的麦卡锡面容棱角分明,眼神睿智而凛冽。读麦卡锡的作品,很容易有见字如面之感。他的写作风格独特,极具魅力:《血色子午线》(1985)中的主人公“少年”沉默而冷酷,仿佛并非血肉之躯,而是从他笔下的荒原中生长出来的,长满利刺的仙人球。《长路》完成于2006年,经历了作家个人生命的沉潜后,无疑带有萨义德所谓“晚期风格”的鲜明烙印。其中的父子二人已被柔化处理,暴力亦有些微的克制,但依旧沉默,坚定,以前行完成生命——或者以生命完成前行。Part.2末世是科幻作家钟爱的题材。任何一个科幻迷都可以轻易地举出不下十部末世题材的科幻作品。这些故事基本上可以分为两类:一种把重心放在灾变之前或之中,一种则把重心放在灾变之后。这两种选择会使得主角所要面对的问题与行事的动机截然不同,所以极少有故事能够兼顾两者,否则就会导致叙事和风格的严重断裂。这也是为什么在刚上映的《流浪地球》中,建设发动机和地下城抽签这样重要的情节被一笔带过:因为电影无法兼顾。

《长路》便属于后者。其故事发生在某场灾变之后:秩序崩塌,文明消亡,一对劫后余生的父子走在流亡之路上。我们不清楚这场末世浩劫究竟是什么,不知道他们姓甚名谁,也不清楚他们究竟要往何处去。通过父子二人的眼睛,我们看到城市废墟中食人者吃剩的骸骨堆,看到如猪狗般被恶徒囚禁的奴隶,以及零星出现的,像父子二人一样挣扎求生的幸存者。父亲要不惜一切保护孩子,而另一方面,他也要靠孩子来挽救自己仅存的人性,避免自己堕落为食人者。在小说的结尾,父亲染病死去,孩子则在埋葬父亲之后,与其他幸存者继续前行。

除了没有丧尸之外,这个故事很像由Telltale Games开发和发行的一款冒险类互动电影游戏《行尸走肉》。感兴趣的同学可以在bilibili上欣赏老番茄的解说视频。 在这样的故事中,灾变已将复杂的世界抹平,将其变为一张白纸;我所关心的是,一个作家如何在这张白纸上留下属于自己的痕迹。拙劣的末世小说是色情小说和施虐小说的集合体,这是因为三流小说家和蹩脚的画家一样,面对白纸时往往会不知所措,很容易在细节上迷失方向。大多数时候,就想象力问题而言,困扰作家的最大问题不是匮乏,而是泛滥。Part.3而麦卡锡不同,他知道自己在写什么,该写什么。《长路》依旧贯彻了麦卡锡创作中的一个重要主题:隔绝与失落。从《老无所依》到《血色子午线》再到长路,麦卡锡一直在关注这样一个问题:由于无处不在的暴力行为,人与人之间一切沟通都失去了意义,最终不可避免地走向了分裂与隔绝。《血色子午线》中远征队的分崩离析如是,《长路》中幸存者们彼此之间的不信任亦是。诉诸暴力本来是应对分裂与隔绝的一种选择,在这里反而成为了诱因。

所不同的是,从1985年的《血色子午线》到2006年的《长路》,他完成了由极繁向极简的蜕变。《血色子午线》的文本极其复杂,经常被拿来与梅尔维尔的《白鲸》对比(麦卡锡本人也最钟爱《白鲸》);而《长路》则要简洁得多。它的语句极度简单,甚至可被拿来做英语学习者的阅读教材;而作为小说而言,其故事则被缩减到了极致,几乎一字不可易。无论简繁,麦卡锡的力量在于:一字一句皆能摄人心魄。所以新版(毛雅芬译本)最大的问题在于用词过于雕琢刻意,一定程度上减损了麦卡锡语言的神髓,这是个不小的遗憾。Part.4麦卡锡知道如何做写作的减法。在《长路》中,他最大限度地抽离了故事的元素:背景被模糊;场景被简化;人物的数量被缩减到极致,只剩下父子二人;没有蔓生的枝干,两人同行便是唯一的情节。即使写到二人在路上与他人相遇,也仅仅是浮光掠影般的擦肩而过。把父子二人的旅程看作一条线,那么沿途的场景便是上面的串珠,虽小,但光芒四射。仅举一例便可佐证。父子二人在路上看到一个衰弱的老者,孩子想把自己辛苦得来的食物分一些给他,但父亲十分不情愿:清早,三人站在路上,他与孩子争辩哪些东西该留给老人。……你该谢他(孩子),知道吗,父亲说,我自己可不会给你什么。或许吧。也许不谢比较好。为何不谢?要我也不会给他什么。伤他的心你也不管吗?他会伤心吗?不会。他不是为了听你谢他。那他为什么?他看向孩子,孩子看着老人。你不会懂的,他说,只怕我也不懂。——科马克·麦卡锡《长路》从父子二人与老者相遇,到两方分道扬镳,期间不过寥寥两千字。然而,如果《长路》的故事还需要再进一步浓缩,那么这个桥段便是最精华的一滴。这个发生在岔路口上的场景中至少蕴含着两个重要的信息:第一,与一般的同题材小说不同,在这个故事中,父亲并非扮演着孩子的引路人或导师。孩子要将所剩无几的食物分给注定要死去的老人,这在末世之中绝对是不理智的行为,但父亲选择了尊重。

由于小说的视角主要内聚焦于父亲,这使得父亲更多时候扮演着孩子行为的解释者。换而言之,真正的主角是父亲,而不是在一般情况下承担着成长任务的儿子。正是因为他永远在二者之间摇摆不定,才使得小说有被反复阅读和思索的可能性。第二,这个突然出现又突然消失的老人,和父子二人一同构成了一组绝妙的隐喻:孩子象征着博爱的圣徒,老人象征着信奉丛林法则的野兽(如果他足够年富力强,无疑会成为暴徒中的一员),而父亲象征着在二者之间摇摆的人。Part.5颇有些滑稽的是:尽管《长路》中大量地描写了末世暴徒的食人、屠杀等行径,但它却被认为是麦卡锡小说中色调最暖的一部。只消看看《血色子午线》就会明白——在一棵被火烧焦的绿皮树上,他们看见了失踪的侦察兵,被倒吊在树枝上,脚跟被绿牧削成的锋利梭子刺穿,一丝不挂,浑身发灰地吊着,下方是炙烤他们的死灰,他们的头被烤焦,脑髓在颅骨里沸腾,鼻孔里冒出的水汽啵啵作响。——科马克·麦卡锡《长路》脑髓被烤熟,以致鼻孔喷出水汽,这绝非常人所能想象的暴力场景。暴力是麦卡锡作品的一面血旗,然而,这并不妨碍麦卡锡的作品获得极高的评价。2009年,他荣获了美国笔会(PEN)颁发的终身成就奖——第二届笔会/索尔·贝娄奖。性与暴力是评价很多作品时都无法回避的问题。不消说通俗小说,就是名家的作品也往往引起争议,比如莫言的《檀香刑》与《丰乳肥臀》便曾因过度泛滥的刑罚与恋乳情节而引起口诛笔伐。然而,对暴力的书写是否与小说的道德相悖?如何界定小说中的暴力元素究竟是不是哗众取宠?为了说明这个问题,在此以同为美国作家的斯蒂芬·金为例。金与麦卡锡的小说中同样充满暴力。同为末世题材,金的科幻小说《末日逼近》中大量描写“船长”流感病毒肆虐过后,人类文明的惨状:由于病毒传播迅速,且被感染者三日内便会死亡,城市中的尸体甚至来不及清理,腐尸到处堆积如山。

而在《长路》中,父子二人见过火堆中烧焦的人类骸骨,见过被铁链拴在卡车后面裸身行走的奴隶,也见过被饲养在地下室中当作饲料的人类。 两个故事有颇多共通之处,让《长路》发生在《末日逼近》的世界中也并无不妥。然而,批评家哈罗德·布鲁姆对斯蒂芬·金的作品嗤之以鼻,认为它们和J·K·罗琳的小说一样都属于三流作品;另一方面又对麦卡锡推崇备至。作为一个多年的金迷,我当然有所腹诽;但又不得不承认,金是个优秀的说书人,但论起文学上的成就,实在远远不及麦卡锡。举一个例子可以体现二者的差别:《末日逼近》中,金用大量的篇幅刻画人在灾变面前绝望的无力感。这些场景赤裸裸地呈现在人面前,并不能带来美的享受或是任何层面上的反思,只能引起强烈的不适。而在《长路》中,暴力场景则是透过父子二人的视角呈现的:我们永远不会吃人肉,对吧?不会,当然不会。就算快饿死也不吃?我们现在就快饿死啦。无论如何都不吃。不吃,无论如何都不吃。因为我们是好人。对。而且我们拿有火炬。对,我们有火炬。——科马克·麦卡锡《长路》这段对话发生在父子二人亲眼目睹饲人而食的场景之后。如果花大量篇幅去描写如何吃人,就显得又累赘又令人生厌;而透过父子这层滤镜,暴力本身就由绝望上升到了反思。暴力是一个沉重的话题,但不是一个需要回避的问题。作家的任务不是回绝沉重,而是尝试以轻盈的脚步背负着沉重前行。在麦卡锡笔下,由于令人惊叹的提纯,对暴力的刻画变成了一种艺术,成功地上升到了美学的层次。Part.6在《长路》的结尾,父亲完成了他的使命,在林间停止了呼吸。而孩子则与新的旅伴同行。镜头最终定格在林间小溪中的鳟鱼上:鱼背上弯折的鳞纹犹如天地变幻的索引,是地图,也是迷津,导向无法复位的事物,无能校正的纷乱。鳟鱼优游的深谷,万物存在较人的历史更为悠长,它们在此低吟着秘密。——科马克·麦卡锡《长路》这段描写颇有惠特曼的影子。尽管麦卡锡的语言继承自梅尔维尔、海明威与福克纳,但他的思维本质上仍旧是诗人的:在暴力与苦难之旅过后,人完成使命而退场,把世界留给悠然存在于天地间的灵。故事到这里就结束了吗?该结束了。我们无需去深究孩子是否能安然成长,或者这个世界是否会变好。甚至作为意象的“火炬”是否被传承,同样无关紧要:善意的存在仅仅是为其本身,而非为了自身的传承。为了乞求一个完满的结局而存在的善意绝非善意——明白这一点,才能够欣赏真正重要的,小说中所呈现的人性的一闪。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国