种子是穿梭于时间和空间的生命信息存储器,……对大多数植物而言,种子是其一生中唯一能够移动的阶段。 ——沃尔夫冈·斯塔佩(Wolfgang Stuppy)

“满地榆钱逐晓风”,“癫狂柳絮随风舞”,种子借风力传播是自然界常见现象。从启发人们设计出滑翔机的翅葫芦种子[1],到隐形轰炸机的灵感来源——爪哇黄瓜种子[2],从小时玩的蒲公英,到现在玩的“蚂蚁森林”中的梭梭树的种子,靠风传播的种子无处不在。看着种子优雅地划过长空,你会不会好奇,种子借助风力究竟可以飞多远呢?

种子在特定时间随风散播、降落会形成壮阔景观——种子雨(seed rain),浪漫不输流星雨。为研究种子雨,人们发明了一种名字时尚的工具——种子陷(seed trap,又叫种子雨收集器),多使用纱布做成网兜状——像一张情网,莽撞的种子陷落后便再难脱身(图2)。

借助种子陷,Nathan教授等[3]建立了种子扩散的精确模型。他们在美国东部阔叶林(林木最高处约33米)中一座45米高的塔上放置12层种子陷,收集了近5000枚种子,统计发现大部分种子落在原地,一部分“飞”到了数百米之外,少部分能“飞”出千米之外,种子的实际散布与模型预测完全一致。

事实上,由于重力束缚,自然界多数种子会落在母株附近,即近距离传播,少数“心怀梦想”的种子才会到达远方(长距离传播)。例如,作为典型的风传植物,蒲公英种子通常散落在离母株不足1米的范围内[4]。但是,在天气晴朗的二级和风里,少量蒲公英种子却可以飞行1公里左右[5],这种远行得益于种子上附着的毛茸茸的冠毛,飞行时其周围会形成特殊空气涡流,这些冠毛可以精确调整,以稳定涡流,延缓下降,保持飞行高度[6]。

如果种子传播较远,应该怎么研究呢?2013年,中科院沈阳应用生态研究所与中国林科院合作,搭建了一座21米长的“野外环境风洞”(图4),将研究飞机的严谨精神应用到种子上,发现在风洞内相同高度释放种子,形态越接近球形的种子,其传播距离越小[7]。

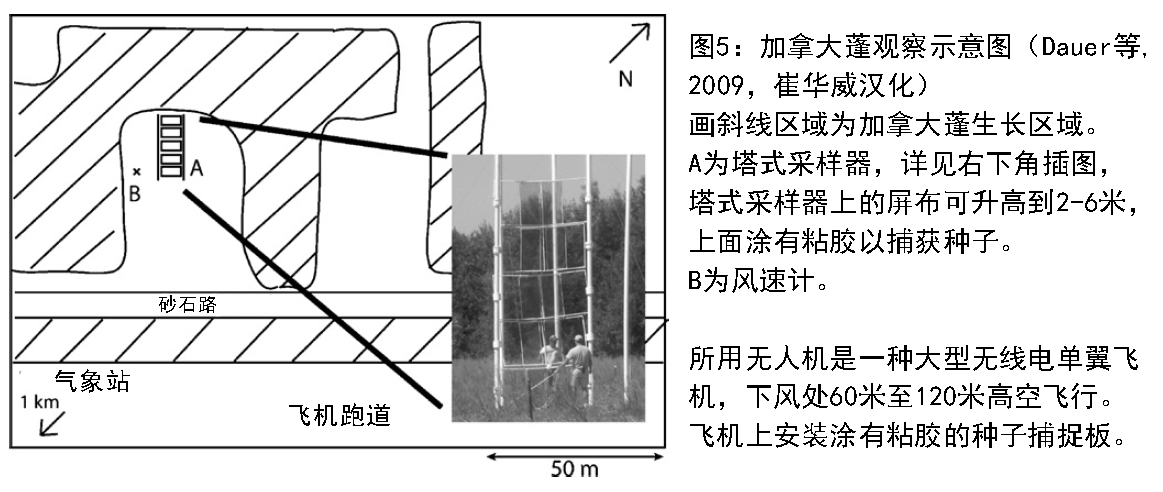

如果传播距离更远,连“风洞”都鞭长莫及,又该怎么办呢?别急,我们还有“塔式采样器”和“无人机”。塔式采样器形似人字梯,上面安装涂有粘液的屏布,可以粘住经过的种子(图5)。Dauer等[8]曾利用塔式采样器对距地面2–6米高度的加拿大蓬(一种蔓延极快的杂草)种子进行收集,同时,利用一架装有黏性种子捕捉板的无人机,对距地面60和120米高的种子密度进行定量分析,发现种子扩散密度随高度上升而快速降低,加拿大蓬种子可以随气流升高到至少120米高空。

种子陷、激光器、风洞、无人机……,工具的发明和应用,将人类的双手延长,但总有工具不能企及的地方。幸好,我们还有艺术,供人类汲取营养。

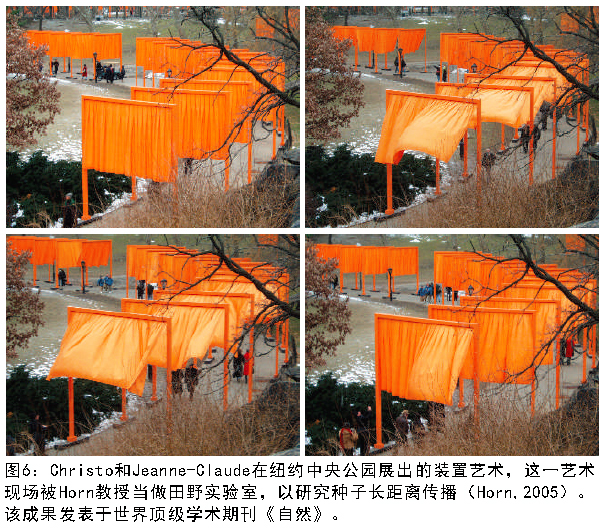

2005年,艺术家Christo和Claude在纽约中央公园展览“装置艺术”(一种“场地+材料+情感”的综合艺术,图6):在一条人行道,每隔四米竖起一座五米高的栅门,共立7500座之多;门上一律垂挂橘黄色布帘,随风恣意起舞……受此启发,普林斯顿大学的生态学教授Horn就地取材,将艺术现场当作田野一线。他拍摄大量照片,借布帘随风摆动的幅度研究风涡流的传播规律,估计风涡流如果携带种子,可以将种子传播多远距离。通过建立模型,他推断观测到的涡流可将种子传播到500米之远。该研究发表于顶尖学术期刊《自然》[9],这当然得益于艺术启发。行人匆匆,只看到“幡动”;教授徐徐,见到了“风动”。

种子的飞行极限是多远?研究进入到深水区,如生命科学深入到微观领域,又如物理学上升到高维空间,工具和艺术大都无能为力。万幸,我们还有想象。

1992年,Swan等人[10]在喜马拉雅山上约6700米高的岩石缝里,发现了身份不明的种子,这个高度远远高于植物可以生长的范围,可以说是生命的禁区,作者推断种子应该是被风吹到了这里。为了“飞天梦”,没有人知道这些种子翻越了多少山峰。

另一个故事是,随贝格尔号航行时,达尔文发现生长在偏远孤岛的生物,比如,加拉帕戈斯群岛的植物,不可能通过其他方式到达如此偏远的地方。回英国后,达尔文埋头研究采集到的芹菜和芦笋种子,并且计算出,这些种子跨越大西洋洋流至少传播了300英里(约483公里)[2]。由于很难长久漂浮在海水中并保持生命力,可以推测种子是随风飘到这些孤岛。

现实中,Swan和达尔文观察到的现象很难重复。但基于事实和分析,可以想象出种子飞行的一种极限:水平横跨大洋,垂直登上喜马拉雅。种子是听了多少遍“诗和远方”,才会下如此大的决心远行,谚语讲“只有天空才是极限”,对于种子来说是再恰当不过了。

通过以上梳理,不难看出:在探索的路上,种子走得很远,靠翅膀,靠清风,靠一份对远方的向往;探索的路上,人类走得更远,靠工具,靠艺术,靠给思维插上想象的翅膀。

参考文献:

[1] 乔纳森·西尔弗顿(著),徐嘉妍(译).种子的故事[M].商务印书馆,2014.

[2] 索尔·汉森(著),杨婷婷(译).种子的胜利[M].中信出版集团出版,2017.

[3] Nathan R., Katul G.G., Horn H.S. et. al. Mechanisms of long-distance dispersal of seeds by wind [J]. Nature, 2002, 418(6896): 409-413.

[4] 吴建国,徐天莹.模拟未来气候变化对东北6种蒲公英种子风传播距离的影响[J].生态学杂志,2018,37(3):914-928.

[5] 祁云枝.植物让人如此动情——枝言草语[M].西安电子科技大学出版社出版,2014.

[6] Cummins C., Seale M., Macente A. et. al. A separated vortex ring underlies the flight of the dandelion [J].Nature, 2018, 562: 414-417.

[7] 刘明虎,朱金雷,辛智鸣,等.用于研究种子风力传播的野外环境风洞[J].生态学杂志,2015,34(6):1770-1778.

[8] Dauer J.T., Mortensen D.A., Luschei E.C. et. al. Conyza canadensis seed ascent in the lower atmosphere [J]. Agricultural and forest meteorology, 2009, 149: 526-534.

[9] Horn, H.S. Eddies at the gates [J]. Nature, 2005, 436(7048): 179.

[10] Swan L.W. The Aeolian Biome [J]. BioScience, 1992, 42(4): 262-270.

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国