很多人都感慨,2020年的上半年,啥也没干,净见证历史了!对于天文观测爱好者来说,也是这样,上半年原本会出现的ATLAS和SWAN彗星纷纷“放了地球鸽子”。

好在不久,我们将迎来今年第一颗适合观测的彗星,C/2020 F3 NEOWISE彗星,而且它的亮度很快就能达到0等。届时,北半球的观测者可以在7月的夜空里轻松地看到它(日出前约半小时从东北方向升起,日落后则出现在西方低空)。

C/2020 F3 NEOWISE彗星

(2020年7月7日凌晨 Steed摄于北京门头沟东灵山 图片来源: 微博@ “Steed的围脖”)

但是,对于不少非天文爱好者来说,一点都不期待彗星的到来,毕竟它还有个“扫把星”的外号。那么,彗星为何会有“扫把星”这样一个意味着不祥的称号呢?

这还要从古人对彗星的发现与记录说起。

宇航员在国际空间站拍摄到的C/2020 F3 NEOWISE彗星

(图片来源:美国宇航局(NASA)宇航员Bob Behnken 和俄罗斯联邦航天局(Roscosmos)宇航员 Ivan Vagner分享)

历史记载中的彗星经常和灾难同时出现

在古代,无论是东方还是西方,对于星空都有一套独自的解读方法。但他们似乎都不约而同地将彗星视作“不祥”的征兆。

中国古人认为彗星出现,是非常严重的灾变,它会导致帝王的死亡、丧失帝位,甚至国家的灭亡。而且彗星与日月食等其他天象不同,它无法采取措施进行禳灾救助。

此外,不同形态和名称的彗星有着不同的预示意义,《开元占经》中援引战国时期天文学家石申的话,认为“一名孛星,二名拂星,三名扫星,四名彗星。其状不同,为殃如一,其出不过三月,必有破国、乱君、伏死其辜,余殃不尽,当为饥、旱、疾疫之灾。其星日行一尺,二十日而入,此彗星之行也。”石申将彗星分为孛、拂、扫、彗四类,但不论是哪一类,都预示着灾害即将发生。

彗星的出现,总是有着星空背景作为依托。也就是说,彗星总是出现在不同的星官位置中。这也为形成不同的占辞提供了依据,所以在中国古代的彗星占中,几乎彗星每经过一个星座,都有一套相应的星占解释。对帝王来说,北斗是最为重要的星官,是帝王的象征。《黄帝占》就说:“彗星出北斗,长可八九尺,天下更政易王。” 当象征人君之象的北斗受到彗星侵犯时,就相当于更严重的灾害将降临。所以彗星犯北斗,天下就要易主。

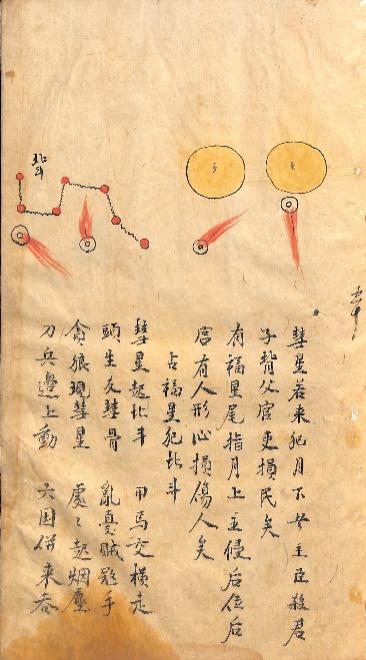

《通志天文秘略》“彗星入北斗”和“彗星犯月”

(明代钦天监选择坊戈永期绘 图片来源:中国科学院自然科学史研究所图书馆)

在西方,也有很多关于彗星不祥的记录

下图描绘了1556年的彗星,可以看到,天空中的彗星十分耀眼,然而,就在这年的五月,君士坦丁堡发生了大地震,所以图中绘有地震发生时,人们四处奔走逃难的场景。这幅画将此次大地震与彗星的出现紧密的联系在一起。

碰巧的是,就在同一年,在中国的华县也发生了一次特大地震,史称“嘉靖关中大地震”,这次地震伤亡人数达到八十万,是人类历史上记载的伤亡人数最多的一次地震。

一幅描述彗星的欧洲版画

(图片来源: 作者供图)

那么彗星究竟是什么,它又为何成为了“扫把星”呢?

彗星究竟是什么?它是如何成为“扫把星”的?

彗星是太阳系中一种云雾状的小天体,分为彗核、彗发、彗尾三个部分。彗核是中央比较明亮的部分,它实际上是由石块、尘埃、甲烷、氨所组成。它体积不大,一般和地球上的小山差不多,是个名副其实的“脏雪球”。当彗星这个脏雪球飞向太阳时,由于太阳风的作用,彗星表面的冰会蒸发成气体,与尘埃粒子一起同绕彗核形成云雾状的彗发,它与彗核合称彗头。彗发又散射阳光,便形成了闪烁着淡光的彗尾,彗尾只是很稀薄的气体和尘埃,一般总是朝着背离太阳的方向延伸,有时尾巴会分叉变成两条以上。

与古代西方长期以来都将彗星当作一种大气现象不同,中国古代的天文学家们很早就认识到彗星是一种比较奇特的天体,并且还给不同外观的彗星起了不同的名字,其中最为常见的就是“彗”。在汉语中,“彗”字本义就是扫帚,《说文解字》有“扫竹也”,《广韵》作“帚也”。当彗星飞过天际,拖曳长长的尾巴,就像平时使用的扫帚一样。“彗”字和彗星的特征非常契合,也十分的形象,因此人们有时也称其为“扫把星”。

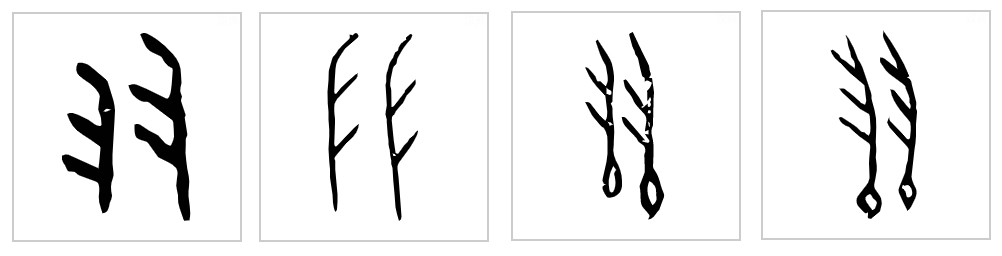

甲骨文中的“彗”字

(图片来源: 作者供图)

由于大多数彗星并不是周期性彗星,它们只是“匆匆过客”,在绕太阳转一个弯后,就再也有去无回了,所以人们常把彗星称为太阳系里的“流浪者”。而且彗星的运行轨道极不稳定,当它经过较大行星的附近,就会受到行星引力的影响,运动速度和方向便会发生改变,所以行踪也非常诡异。

1682年8月,一颗明亮的彗星拖着长尾巴横空出世,当时26岁的英国天文学家哈雷(Edmond Halley,1656-1742年)通过对它进行跟踪观测研究得出预言,这是一颗周期约为76年的彗星,所以它将在1758年年底或1759年年初会再次出现。哈雷去世16年后,他的预言果然应验,为了纪念哈雷的贡献,人们以他的名字命名这颗彗星,这就是著名的“哈雷彗星”。

其实,早在哈雷之前,古代的不同文明都曾对这颗彗星有着非常详细的记载,只不过当时的人们并没有认识到它们是同一颗彗星,没有像哈雷那样从中探寻其科学规律。

巴比伦泥版中对哈雷彗星的记载。这块使用楔形文字书写的泥版,记录了公元前164年至公元前163年之间的天象,其中包括一次哈雷彗星出现和消失的记载,观测日期大约在公元前164年9月22日至28日

(图片来源: 维基百科)

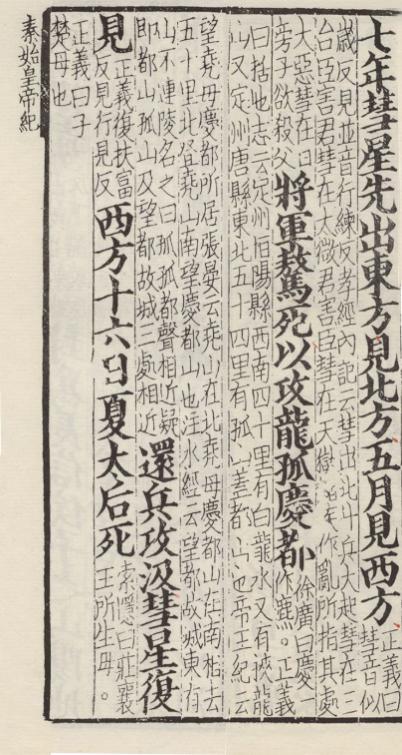

在司马迁《史记·秦始皇帝纪》中曾记载有一次哈雷彗星,其中提到秦始皇七年(公元前240年)“彗星先出东方,见北方,五月见西方。将军骜[ào]死。以攻龙、孤、庆都,还兵攻汲。彗星复见西方十六日。夏太后死。”他们将这次哈雷彗星的出现,与大将蒙骜和夏太后的死亡联系了起来。

《史记·秦始皇帝纪》中对哈雷彗星的记载

(图片来源: 作者供图)

行踪不定的彗星在空中不时地来回游荡,被古人看作为诡谲的异常天象。加之彗星的形态外观、出现的位置都各不相同,恰好满足了星占学对异常现象进行多样性解释的需求,成为了难得的占卜对象,彗星也就成为了一种不祥的征兆。

《左传》有记载“有星孛入于北斗,周内史叔服曰,不出七年,宋、齐、晋之君,皆将死乱。”就是说在公元前613年,有一颗彗星出现在了北斗的位置,内史叔服便预言,在七年以内,宋、齐、晋三国的国君,都将死于混乱之中,其后果然应验了。当然,由于当时诸侯国众多,星占家总是能找到相应的应验事件,来回应当初的预言。

对彗星的科学观测为它洗刷“冤屈”

虽然主要出于星占目的,但古人对彗星的观测和记录也是十分详尽的。例如马王堆出土帛书的彗星图,就绘有二十九种不同的彗星图形。图中的彗星形态被明确地绘成彗头与彗尾两大部分。彗尾有宽有窄、有长有短、有直有弯,彗尾的条数为一至四条不等,这是对诸多彗星尾部状况认真观测后的真实描绘。

马王堆帛书中的“彗星图”细节

(图片来源: 作者供图)

古人还采用“尺”作为单位来计量彗星尾巴的长短,按照中国古代表示角度的标准,古代的一尺大致相当于现代的一度。古代彗星的尾巴长的可以长达数丈、甚至十丈。十丈为一百度,虽然这一说法略有些夸张,但是大的彗星尾巴长达五六十度,还是有可能的,这样的彗星横贯天空一定是十分壮丽的景象。

另外,在南北朝时期,古人对彗星的本质开始有了进一步的认识,据《晋书·天文志》记载:“彗体无光,傅日而为光,故夕见则东指,晨见则西指。在日南北皆随日光而指,顿挫其芒,或长或短”,说明当时已经知道彗尾延伸的方向与太阳之间的关系。

关于彗星分裂的现象,在中国古代彗星记录中也有所记载。如《新唐书·天文志》中有:“唐乾宁三年十月,有客星三,一大二小,在虚、危间,乍合乍离,相随东行,状如斗,经三日而二小星先没,其大星后没”, 这说的就是896年,一颗彗星在虚宿和危宿之间分裂成一颗大的和两颗小的彗星的情形。

中国古代彗星记录也是所有天象记录中最早被人们关注的,早在1270年前后,宋朝史学家马端临(1254-1323年)就率先整理了1222年以前中国历代的彗星记录,并将其编入《文献通考》中。18世纪初,法国传教士及著名汉学家宋君荣(Gaubil Antoine,1689-1759)将这些记录增补至明末,并将其翻译成法文介绍到西方。甚至在乾隆年间,宋君荣还在北京亲自观测彗星,将观测结果通过书信传回欧洲。

宋君荣在戴进贤《黄道总星图》上标记的1742年在北京观测到的彗星记录。当时在星图上绘制彗星观测记录的方法已经受到西方星图的影响

(巴黎天文台藏 图片来源:作者供图)

欧洲的学者们也对彗星进行了探讨与研究,下图为波兰天文学家赫维留的《彗星图》(Cometographia)的封面,图中三位人物自左至右分别是亚里士多德、赫维留和开普勒,每人各捧着一幅彗星图,反映了西方不同阶段对彗星的认识。其中亚里士多德认为彗星是大气内的现象,开普勒认为彗星是沿直线轨道的天体,赫维留自己则认为彗星是沿弧形轨道运动的天体。

《彗星图》封面及波兰天文学家赫维留对彗星的观测和分类

(图片来源: 作者供图)

在近代科学革命之前,古人对于彗星的观测虽然是为了占卜所用,但观测的精度与丰富程度同样令人惊叹,很多也与我们现在通过更精密的仪器所观测到的相一致。看来,无论何时,严谨的态度都是科学进步的一大根源啊。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国