他在15岁踏上了海外求学的征程;学成后毅然地踏上了归乡报国之路;他在中国土地上第一次科学的地质考察;他就是丁文江。

撰文/记者 王雪莹 图文编辑/陈永杰

“呜——呜——”,火车的气鸣声刺破缭绕的蒸汽,周遭熙攘的车马卷起滚滚尘烟。破旧、落后却充满了生机,这是二十世纪初的云南给人的第一感受。人群中,一个瘦弱的男子停下脚步,打量着眼前的喧嚣,沾满尘土的眼镜下,一双炯炯有神的眼睛却有些泛红——一别九年,如今,他终于又站在了祖国的大地上。良久,他收拾好自己的情绪,顺着人流大步向出口走去,背包里罗盘和经纬仪发出几声叮当的碰撞声,那是他横跨半个地球带回来的几件地质勘测设备。从这一刻起,这个名叫丁文江的青年男子将从这里,以脚为尺、以眼为笔,开始他作为地质学者在中国土地上的第一次科学的地质考察。没有人知道,眼前这个一脸斯文的书生,在未来的岁月里将会引领中国地质学发展走向一个全新的纪元,更没有人能知道,他短暂却又辉煌的一生,将成为中国地质学领域一座不朽的丰碑。

留学东西洋,求知不畏万里艰

丁文江,字在君,1887年出生于江苏省泰兴县黄桥镇的一个士绅家族。从小时候起,他就表现出了过人的聪慧——5岁入私塾、10岁通四书,11岁时就能挥笔写下《汉高祖明太祖优劣论》,亦被私塾先生叹为“神童”。13岁考秀才那一年,年轻的丁文江以一篇洋洋洒洒的《汉武帝通西南夷论》受到泰兴县知事龙璋的赏识,成为其门下弟子。由于龙璋本人主张维新,崇尚新学,因而在他的力劝之下,丁家决定举债送丁文江出国深造。

就这样,在1902年的秋天,只有15岁的丁文江踏上了东渡日本海外求学的征程。在日本学习的时光是那样令人兴奋,求知若渴的丁文江快速学习着日文和英文,还积极担任了留学生所办刊物《江苏》杂志的编辑。然而世事难料,两年后日俄战争突然爆发,日本军国主义趁势入侵中国旅顺港,一时间,中日关系剑拔弩张,而这种战争形势也波及到了在日留学的中国学生。见此状况,一心求学的丁文江决定转去彼时教学质量更高、生活费用更低的英国留学。恰如两年前那个秋天一样,1904年,丁文江说服了两位同学,同他一起踏上了前途未卜的欧洲求学之路。

▲1910年,丁文江(前排左一)

在英国格拉斯哥大学的班级合影。尽管旅费捉襟见肘,但天性乐观的丁文江仍然对未来充满了期待,在途经马来西亚槟榔屿时,他们还礼节性地拜访了康有为。看着眼前几个心怀壮志的青年,康有为感慨万千,他掏出十个金镑慷慨赠之。靠着这十个宝贵的金镑,丁文江千里迢迢来到了地球另一端的英国,在这里,他在好心人的帮助下得以进入爱丁堡林肯郡司堡尔丁中学读书。由于他天资聪颖、后天勤奋,短短两年内连跳三级,于1906年直接考入剑桥大学读书。然而,剑桥贵族式教育和生活费用过于高昂,半年后,丁文江被迫中途辍学,但他却没有因此消沉不前,而是抖擞了精神,前往欧洲大陆游历山川,以此大大拓展了自己的视野。幸运的是,在经历了重重波折后,丁文江终于又有了重新读书的机会。1907年,他来到苏格兰格拉斯哥入工业学院预科,并于次年成功考入格拉斯哥大学,主修动物学兼修地质学。由于格拉斯哥大学的地质学在全欧洲颇负盛名,三年后,学业优异的丁文江改地质学为主修学科,并加修了地理学,师从当时著名的地质学家J·W·格列戈里(Gregory)教授。自此,丁文江正式开启了他作为地质人波澜壮阔的一生。

▲1909年中国留英学生在伯明翰合照。丁文江(后排左三)

漫漫归途路,打破偏见从己身

二十世纪初是革命和战争的年代,内忧外患的清政府统治在风雨中飘摇不定,中华民族到了生死存亡的危急时刻,这一切,远在异国读书的丁文江看在眼里,痛在心里。1911年,在取得了动物学和地质学双科的毕业证书后,丁文江毅然决然地踏上了归乡报国的征程。令人出乎意料的,是丁文江并没有急着回家去探视那阔别9年的亲人,而是决定借机做一番地质考察。他放弃了从英国直达上海的海路,选择中途在越南下了船,再经由陆路从越南入云南。在这次长达数十个月的旅途中,丁文江一路沿着滇、黔、湘驿道,开始了他充满挑战、孤独和未知的地质考察。从荒野石滩到湍流险峰,他踏勘地貌,考察矿藏。有时白天还是酷暑,夜里气温就逼近了零下;有时风雨来临,轻易就将他随身携带的破旧帐篷掀翻在地……然而,一路上的饥寒交迫、风吹日晒,不仅没有消磨他的意志力,反而激发了丁文江内心的探险精神,让他变得更加兴奋、更加充满斗志。他不知疲倦地四处考察、学习、探索,从山川阔野到人文技术,那些属于中国民间的智慧和传统技术,让在海外接受现代地质学教育的丁文江大开眼界,而那些破败的乡镇和国民的愚昧,也同时让丁文江痛心疾首、惋惜不已。每当丁文江路过城镇村庄,很少有当地人会相信,他们眼前这个皮肤黝黑、风尘仆仆、与“文弱”毫不相干的年轻人,会是一位货真价实的读书人。“哪有斯文秀才不坐轿子,要自己走路的?”当地人憨笑着的反问却犹如利剑,字字击打着丁文江的内心——这不就是外国地质学家对中国读书人偏见的由来吗?原来,彼时德国著名的地理学家李希霍芬曾公开表示,“中国读书人专好安坐于室内,不肯劳动身体,所以它种科学也许能在中国发展,但要中国人自做地质调查,则希望甚少”,究其原因则是“中国文人在需要快速前进的时候始终是个负担,这个国家特有的利益观总在他们心中作祟:用自己的双脚走路是件不光彩的行为,而地质学家的工作,几乎可被视为放弃了全部的人类尊严”。作为一位留学西洋的中国地质学人,尽管心中悲愤不已,但年轻的丁文江却清楚,像李希霍芬这样的偏见并不少见。即便是在西学盛行的当下,又有几个年轻人愿意学习地质这样需要风餐露宿、“不体面”的工作?每每想到这里,丁文江的内心除了悲痛还有一团烈火——他,丁文江,要从自己开始、用实际行动来扭转这种局面,打破这种偏见!

从英国到中国,从打破偏见到付诸实践,这是丁文江走过的最漫长的归乡之路。在这数十个月的风雨兼程中,他从海路到陆路,从山野到村镇,纠正了中国地图上关于云、贵两省驿道存在200多年的标识错误,更看清了自己的内心。两年后,他在《工商部试办地质调查说明书》中郑重地写道,“吾国地大物博,人众民勤,矿产之富,土地之肥,山泽之利,甲于全球,诚所谓天府之国也……今徒曰地大物博,而不知地若何大?物若何博?于实际无益也”。想要救国就要发展实业,而发展实业必“先从事地质调查”,而后者就需要集“有学识经验之士,携斧入山泽而从事于实地之测验,归则出其所得于山野者”。换而言之,想要发展中国人自己的地质学,想要彻底扭转“李希霍芬们”的偏见,必须要先从培养人才、发展教育入手!

立所育人,但求学不孤而闻不寡

在历经数十月后,终于回到上海的丁文江于1913年应邀来到北京,继章鸿钊出任地质科科长。不久后他就发现,中国地质事业专业人才的匮乏已经到了迫在眉睫的地步。在自己的回忆录中,他甚至直言“我这个科里有两个科员,都不是学地质的,‘科’只是一个办公文的机关,我这个科根本没有公文可办”。

▲1919年,丁文江(左四)同梁启超等人一同考察欧洲。

等待像他一样的留学生归国,一点一点来积累吗?不,那就太被动了!这样思忖着,丁文江在内心无数次问自己。直到看见那份被自己一直珍藏的文章,他突然觉得,自己终于找到了答案——那是地质科前任科长章鸿钊所著的《中华地质调查私议》,在文章中章鸿钊曾提出在国内办地质讲习所的设想,以求推进国内地质之教育,而这恰恰是解决丁文江心中苦闷的最好方法!

正所谓远水不解近渴,如果“客卿”可遇不可求,那么是时候立足国内,由中国人培养中国自己的地质人才了!在丁文江的四处奔走下,民国政府工商部终于同意,借彼时的北京大学地质学门的书籍、仪器和校舍,“以最少之经费得最大之效果”,创办中国第一个地质教学机构——地质研究所。

1913年夏天,丁文江亲自主持在北京、上海两地公开招考有志于地质事业的中学毕业生,最终选拔了27名学生。几个月后,在北京萧瑟的秋风中,这些学生开始了他们全新的生活,“以中国之人,入中国之校,从中国之师,以研究中国之地质者,实自兹始”。自此,在这个“中国地质事业的摇篮”中,中国地质事业第一批希望的种子终于有了自己的一方沃土,它们开始慢慢生根、发芽。为了给学员提供最好的教育,丁文江积极致力于为研究所聘请优秀的专业人才。在他的劝说下,章鸿钊欣然赴约,来到地质研究所,重新走上讲堂为学员授课;在他的力邀下,鲁汶大学留学归国的翁文灏放弃了洋人的高薪邀请,毅然加入地质研究所,成为丁文江推动中国地质教育事业道路上最坚定的战友。

为了帮助学员更好地开拓视野,丁文江在挖掘国内人才的同时,还放眼于国外,积极聘请外国专家。他力排众议,邀请彼时北京大学地质学门的德国教授梭尔格来地质研究所任教。对于这位教师,有学生认为其“脾气差”“傲慢无礼”,质疑丁文江的邀请是否明智,但丁文江并没有轻易听信他人之言,而是亲自与梭尔格多次野外考察、学术研讨,最终确认梭尔格是一个专业、合格、值得合作的地质人才。尽管积极推动研究所教学的中西交流,但丁文江却也从不迷信外国专家,其间,也曾有外国人带着“学术成果”前来应聘,但丁文江一眼就认出,他所谓的成果实则是对德国地质学家李希霍芬成果的“二次修改”,因此断然拒绝了这种坑蒙拐骗的“学术神棍”。

▲1933年,章鸿钊(前左一)、丁文江(前左二)、翁文灏(前左四)于北京西城美国学者葛利普居所处摄。

正是在丁文江这样不懈的努力下,短短几年间,中国地质教育事业开始绽放出生机和活力,而他本人也终于可以骄傲且欣慰地发出感慨,“一所之中,有可为吾师者,有可为吾友者,有可为吾弟子者,学不孤而闻不寡矣”。

登山必到峰,担斧入山林

在国外研学多年的经历告诉丁文江,田野调查是地质学的源头活水,对于地质学人来说,除了要有丰富的理论基础,扎实的实践能力同样必不可缺。秉持着这样的精神,丁文江坚持“登山必到峰顶,调查不要代步”原则,明文规定了地质研究所“教师须半年从事教学,半年外出考察”——不入山野,何以称之为地质?就这样,在丁文江等人带领下,学生们走出了教室,真正来到野外进行地质考察和测量。他们的足迹遍及北京、山东和河北,每次考察时间短则三四天,长则十余天。在丁文江等人的指导下,学生们背着各种各样的仪器,翻山越岭,勘测数据,除了采集标本,还要每晚整理笔记,绘制地图,撰写详细的考察报告。在奔赴山野的过程中,丁文江总是那个最能给与学生勇气的人,如果有人爬山慢了,他就会大声唱歌或者朗诵诗歌,用集体的氛围来鼓舞他们。正如他所言,地质调查不应该是一个人的成就,它是集体的成果,需要团队的协作精神!就这样,在辛苦与快乐并存的时光中,学生们在丁文江等人的带领下,积累了大量宝贵的田野经验。看着学生们交上来的调查报告,丁文江心中感慨万千:虽然还是用毛笔蘸着墨汁写出来的文字,但那些时不时从年轻人笔尖跳出的英文术语,那些被处理得恰到好处、收集标注妥当的标本,那一张张被收纳整齐、清晰细致的手绘地质图……这些,都是属于中国地质科学的火种,是正在跳跃燃烧、足有星火燎原之势的希望的火种啊!曾经的中国学者,是“李希霍芬们”眼中不坐轿子不出门、读书不语劳务事的“斯文秀才”,而如今,丁文江他终于可以挺起胸膛,道出一句“我们已有一班人,登山涉水不怕吃苦”了,这班人不仅有着结实的双腿,更有一双坚实的手臂,既拿得起毛笔,也拿得住勘测仪!

1916年,地质研究所完成了它的历史使命,丁文江的工作重心也开始转向地质调查所。多年间,他多次带队野外勘探,足迹遍布云贵川晋皖浙等17个省,取得了累累硕果,其中不乏许多开创性的研究,如纠正了太行山走向的错误说法,更正了此前洋人对山西煤铁储量的估算错误……这些科研成果至今影响深远。与此同时,他还撰写了几十篇专业论文以及百万字的地质调研报告,并在国际地质会议上,与国外学者分享并交流了《滇东的构造地质学》《中国的石炭系及其在密西西比系和宾夕法尼亚系地层分类上的意义》《中国的二叠系及其对二叠系地层分类的重要性》三篇文章,在国际上取得了巨大的学术反响。除了牵头地质调查事务,丁文江认为也应为中国地质学发展确认一个基本的思想纲领,从而能够更加科学、系统性地引领中国地质事业未来的发展。在人力、物力和财力都十分紧缺的情况下,丁文江与翁文灏、章鸿钊几经考量,最终提出了“五项原则”,为地质调查所“以实地调查为主”的发展,乃至为中国地质学领域的发展奠定了基调。它要求从业者“不兼校课”“坚贞自守”“力求上进”,明确了遵循科学标准、不为空疏浮文的职业道德标准。时至今日,这些已成为根植于中国地质人骨子里的地质精神,绵延不断,赓续长生。

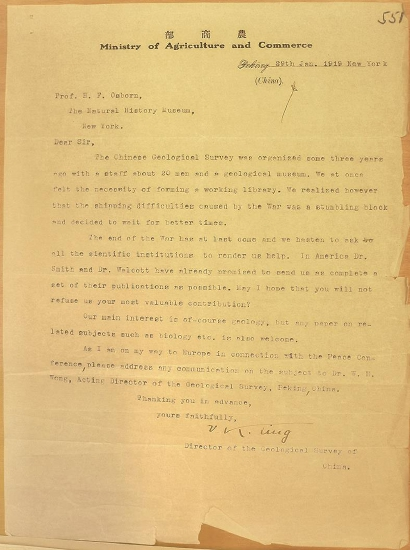

▲1919年,丁文江在纽约曼哈顿宾馆致信奥斯朋,介绍了中国地质调查所的概况。

在中国近代地质科学发展的混沌时代,丁文江等人以己为炬,照亮了中国地质学前行的道路。奋楫者先,奋勇者胜,他们竭尽全力为科学摇橹,用生命播撒科学的火种,是为中国地质事业开辟鸿蒙、当之无愧的领航人。

出山要比在山清,丁氏地图永存

除了对教育事业殚精竭虑,丁文江本人也在地质学领域作出了卓越的贡献。作为我国地质学领域的佼佼者,他是中国近现代研究徐霞客学术成果的领军者,更是中国近现代表彰徐霞客研究历史贡献的第一人,由他整理出版的《徐霞客游记》,至今仍是我国近现代最具代表性的版本。

不仅如此,丁文江在地图学方面也取得了里程碑式的成果——由其主持绘制的分层分色《中国分省新图》和《中华民国新地图》,更被公认为是“跨时代的杰出作品”,被后世赞誉为“丁氏地图”,而这也是自地图诞生至今,全世界唯一一个以人名命名的地图。原来,在多年的地质考察工作中,丁文江深感中国地图学发展之落后,绘制一套完整的中国地图成了丁文江心中一道“过不去的坎儿”——他想用一幅真正的现代地图,为中国社会的发展发挥它真正的作用!

1930年,恰逢《申报》创立六十周年,丁文江借机向《申报》总编史量才提议编制《中华民国新地图》作为纪念,得其应允后,便立刻着手开始了编绘的相关工作。在编制《中华民国新地图》的过程中,作为主编的丁文江广泛参考了八千余幅地图,搜集了大量天文测量的数据结果,采用了一千多个经纬点,经过两年的夜以继日,终于在1933年8月和1934年4月先后出版发表了《中国分省新图》和《中华民国新地图》,二者合称“申报地图”。

▲1914年,丁文江(右一)赴云南、四川、贵州调查地质。

“申报地图”一经发表,便在国内外取得了巨大反响。因其制图之专业、之详细,英国皇家学会《地理杂志》和美国纽约地理学会《地理评论》直言其为“‘迄今为止最可靠的’中国地图”。这套“丁氏地图”不仅为丁文江获得了世界的赞誉,也在很长一段时间之内,成为公认最权威的中国地图,在新中国成立初期出版的中国地图中,也都标着“国界根据抗日战争前申报地图绘制”。

开我国地质教育之先河,开编辑地质学术杂志之先河,编著《徐霞客游记》,协助北京大学恢复地质系……这就是丁文江,博学广知又充满斗志!但谁能想到,如此一个“百科全书式的人物”,如此一个被外国人誉为“真正爱国者”,却会英年早逝,死在了为国奋战的道路上。

▲中国邮政发行的纪念丁文江的邮票。

1935年华北告急,日寇侵华战争一触即发,中国能源安全岌岌可危。若日寇来犯,北方能源基地沦陷,北煤无法南运势必严重影响南方的工业和交通。在这样的大背景下,丁文江临危受命,决定前往湖南考察煤矿,同时准备为内迁的清华大学及其研究机关寻找新址。临走时,朋友劝他战时危险“不必亲自前往”,但丁文江却拒绝了这一提议,在他看来,“事关抗战,关系重大,必须亲自走一趟,方可使将来计划易于实行”。在湖南谭家山矿洞,丁文江为了获得一手资料,亲自下到百米深的洞底勘测,却也因此而受了风寒。在回到住所后,他因生炉御寒而煤气中毒,最终医治无效,于1936年1月5日逝世,时年仅49岁。

▲位于中国历史文化名镇黄桥镇米巷10号的丁文江纪念馆

在听闻丁文江不幸去世后,悲恸的章鸿钊挥笔写下一副对联,“认责任内,无处可放松,治学然,治事亦然,识君以来,始信自强在不息;数交游中,唯真最难得,能让易,能争非易,从今而后,几疑直道与偕亡”。斯人已逝,空留一曲挽歌空谷绝响,何其悲也!红黄树草留秋色,碧绿琉璃照晚晴。为语麻姑桥下水,出山要比在山清。

▲丁文江纪念馆里的丁文江雕像

游历衡山时,丁文江写下的这句“出山要比在山清”,也许恰恰道出了他本人的一生——既不随波逐流也不避世离俗,要实业救国、实学强国,也要求真务实、坚贞治学。“埋骨何必桑梓地,人间到处有青山”,这,就是丁文江。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国