他的传世定理是他所花时间蒸馏而成的结晶。

撰文 | 丁玖(南密西西比大学数学系教授)

11月23日清晨,我收到好友兼笔友、香港城市大学的陈关荣教授微信发来的一条关于乌克兰数学家沙可夫斯基(Oleksandr Mykolayovych Sharkovsky,1936年12月7日-2022年11月21日)的信息,信息是沙可夫斯基女儿写的一份简短讣告:“我的父亲亚历山大·沙可夫斯基于2022年11月21日上午10时40分离世。过去的十天他在基辅费法尼亚医院接受心脏复苏术。他在六个月内两次感染新冠病毒。”同时还有一张逝者的照片。我看到后心情难受,马上回复:“沉痛哀悼!”

社交媒体上转发的沙可夫斯基去世的消息

沙可夫斯基是何许人也?在美国,地方报纸每天都刊登许多讣告,为何陈教授在第一时间转发这则信息通知同仁,表达哀悼之情?

周期模式

沙可夫斯基生于乌克兰第一大城市基辅,那时俄罗斯与乌克兰是苏联的两大加盟共和国。他五岁时,乌克兰和俄罗斯的红军将士一道浴血奋战,在“基辅战役”中与闪电式入侵苏联的德军进行殊死搏斗。然而在他人生的最后阶段,他却在自己的国土上目睹了俄乌基辅之战。

沙可夫斯基的一生是数学的一生,不到15周岁时他就拿到了基辅数学奥林匹克竞赛一等奖。大学毕业后,他进入乌克兰科学院数学研究所读研究生,开始了对动力系统的毕生研究。从1961年博士毕业到2017年退休为止,他一直待在数学研究所工作,期间曾分别长期担任微分方程研究室和动力系统理论研究室的主任。

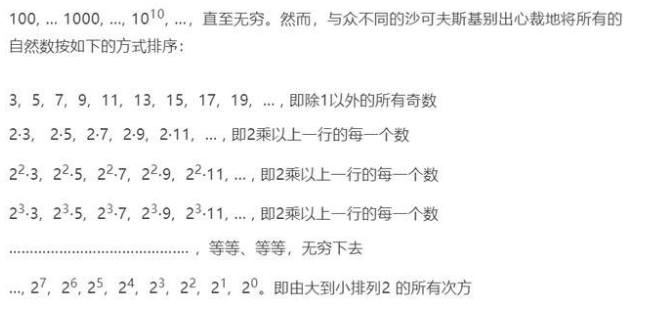

1964年,《乌克兰数学杂志》(Ukrainian Mathematical Journal) 第16卷中刊登了一篇俄语文章,标题的英文翻译是Coexistence of Cycles of a Continuous Map of the Line into Itself(实数轴上到自身的连续映射循环之共存性)。在该文中,作者沙可夫斯基破天荒地给所有自然数重新排了序。

我们从小到大所学的全部数学知识是从幼儿起掰小手指数数开始的:1、2、3、4、5等等,所以我们早已习惯于全体自然数按照“自然大小”的次序排成无穷的一列:1, 2, 3, …,

如此排列的自然数称为沙可夫斯基自然数序列。在这个排序中,3是第一个自然数,而1则成了最末一个。若一个自然数m在上述数列中排在另一个自然数n的前面,则我们在这里简记为m ᶘ n,其中的像S的符号ᶘ代表沙可夫斯基英文姓的首字母,以纪念他发明了自然数的这个创新排序。

在上述的论文里,沙可夫斯基证明了如下的定理:

如果将实数轴映到自身的一个连续映射有周期为m的周期点,则对任何满足关系m ᶘ n的自然数n,该映射也有周期为n的周期点。

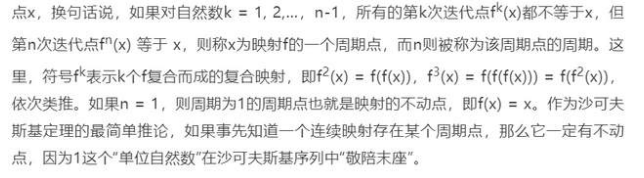

这个在文章发表后十年内没有多少人注意到的漂亮数学结果,今天被称为“沙可夫斯基定理”。为了方便一般读者理解定理的涵义,我们需要先解释一下映射的周期点及周期的概念。首先,这里的“映射”就是我们从中学就熟悉的数学概念“函数”。对于给定的将定义域区间映到自身的映射f,如果存在定义域中的一点x使得f从x开始迭代n次后才第一次回到初始

因而,如果连续映射有一个周期为5的周期点,那么沙可夫斯基定理告诉我们,对任何不等于3的自然数n,它也有周期为n的周期点。有思考习惯的读者或许在想,这个连续映射会不会也一定有周期为3的周期点呢?答案是否定的,下面就是一个简单的反例。它是一个连续的逐片线性映射f,定义域和值域都是闭区间[1,5],其在子区间[1,2]、[2,3]、[3,4]及[4,5]上都是线性映射,它们由f在这些子区间两个端点处的值f(1) = 3,f(2) = 5,f(3) = 4,f(4) = 2,f(5) = 1唯一确定。喜欢函数作图的读者可以在xy-坐标平面上画出这个非线性映射的图像,然后就会发现这条连续折线与坐标系第一象限的对角线y = x恰好相交于一点,该点两个数值相同的x和y坐标位于3和4之间,这个数就是f的唯一不动点,记为p。我们如果从初始点1开始迭代,依次就有迭代点 f(1) = 3,f(3) = 4,f(4) = 2,f(2) = 5,f(5) = 1,即所构造的映射确实有周期为5的周期点。于是,上面的沙可夫斯基定理保证了对任意不为3的自然数n,周期为n的周期点的存在性。

下面我们来解释为何f不可能有周期为3的周期点。为节省汉字,对于m < n,用f(m,n)表示开区间(m,n)在f下的像,即f(m,n) = {f(x):m < x < n} 。首先指出,映射f的周期为3的周期点是映射f3的不动点,而f的不动点也是f3的不动点。如果您画了f的图像,就会容易发现

f(1,2) = (3,5), f(3,5) = (1,4), f(1,4) = (2,5)。

这样,f3(1,2) = (2,5)。类似可知f3(2,3) = (3,5),f3(3,4) = (1,5),f3(4,5) = (1,4)。由上面可见,f3在开区间(1,2),(2,3),(4,5)内没有不动点,因此f在这三个区间内都没有周期为3的周期点。上一段中通过几何作图可以看到f在开区间(3,4)内有唯一的不动点p。此断言的严格分析证明来自事实:区间(3,4)包含在区间f(3,4)之中,然后运用关于连续函数的介值定理可得之。再通过图像,我们就看到:f在(3,4)上递减,其像为 (2,4);f在(2,4)上递减,像为 (2,5);f在(2,5)上递减,像为(1,5)。因为两个递减映射的复合映射是递增映射,递增映射与递减映射的复合映射是递减映射,我们得到结论:f3在(3,4)上递减。这样f3的图像在(3,4)上方只能穿过对角线y = x一次,而交点就是f的图像与对角线的那个交点(p,p)。所以,映射f在(3,4)内也没有周期为3的周期点。

上面给出的“反例”及其初等证明,除了用到大学微积分中的介值定理那一句外,学过中学代数的读者都应该能够看懂。更进一步可以证明,任给一个自然数n,存在一个连续映射,它有周期为n的周期点,但对满足沙可夫斯基序关系m ᶘ n的所有自然数m,该映射没有周期为m的周期点。

约克“发现”沙可夫斯基

沙可夫斯基定理这个关于连续映射周期点之周期范式好得不能再改善的精致结果,像许许多多淹没在茫茫数学期刊内的其他数学命题一样,默默无闻了一些年,原因是没人看出它的价值。不过,它比那些默默无闻了一辈子的数学定理幸运多了,因为在它问世十一年后,由于李天岩 (1945-2020) 与他的博士论文指导老师约克 (James A. Yorke,1941-) 发表了一篇历史上第一次明确给出数学名词“混沌(Chaos) ”的文章《周期三则意味着混沌》(Period Three Implies Chaos),沙可夫斯基的论文从沾满灰尘的故纸堆里雄赳赳地站立了起来,出现在与混沌概念密切相关的“离散动力系统”这一欣欣向荣的数学分支中而广受研究人士追捧。

从李天岩和约克上述论文的标题似乎可见,他们所证的定理——后来被称为“李-约克定理”或内涵更具体些的“李-约克混沌定理”——的条件是给定连续映射周期三点的存在性。我们还记得在沙可夫斯基的自然数序列中,这个3排在第一位,因此从沙可夫斯基定理直接得知,所给映射有周期为任何自然数的周期点。这表明沙可夫斯基一看到李-约克文章的标题就会脱口而出:“有任意周期的周期点存在!”

李-约克论文确实研究了周期点问题,不过那时这两位作者却不知道沙可夫斯基对此早有结论在先,十年前就发表了。在美苏冷战时期的西方,几乎没人去翻开苏联大家庭里一个加盟共和国境内出版的俄语数学期刊,大概连杂志的封面照片都从未见到过,更不要说懂得论文所用的语言。李-约克定理假设条件的一个特殊情形是:给定将一定义域区间映到自身的连续映射有一个周期为3的周期点。定理有两个结论,第一个是该映射有周期为任意自然数的周期点。这个结论恰恰是沙可夫斯基定理更一般结论的一个特别例子。

如果李-约克定理就只有这一个结论,那他们的文章即便能被发表,也仅仅是浩瀚论文大海里的“沧海一粟”罢了。然而,李-约克定理的第二个结论是划时代的,它与沙可夫斯基定理的交集为空,其内容是:在映射的定义域内存在不可数个非周期点,从其中任意两个不同的点出发无穷次迭代该映射而得到的两个不同的迭代点序列,当迭代次数趋于无穷大时,彼此之间的距离无穷次地“越来越靠近”0,又无穷次地与0“保持一定的距离”,此外,每一条这样的迭代点轨道都不趋向于一条由周期点组成的周期轨道。用更加形象的语言来说就是,从那个由不可数个点组成的集合中任何一点出发,其迭代点序列的最终走向是“不可预测的”,这无穷个点的最后行为用李天岩教授自己的话说,是“乱七八糟的”。

李天岩和约克获得他们定理的初衷与沙可夫斯基完全不一样。苏联时代的数学研究与数学教育一样,系统性非常之强。上世纪五十年代,中国翻译了一大批苏联的大学数学系教科书,内容全面而深入。就拿我们数学系同学当年几乎人人课后都在读的苏联名著教学参考书《微积分学教程》来说吧,其中译本共有三大卷八分册,从第一册的实数完备性性质的戴德金分割法推导,到傅里叶级数的详细论述,严谨细致,洋洋大观,读后有效提高了我们的数学分析能力,武装了我们一辈子受益无穷的推理大脑。与其数学教育的哲学理念相一致的是,苏联时代的数学研究范围是全方位的,以至于有时会落入“脱离应用”的境地。沙可夫斯基那时所研究的函数迭代周期点问题是一个纯粹的数学问题,他通过繁琐证明获得的定理结论相当美妙,但并没有任何应用的背景促使他更进一步探索这个棘手的难题,因此他与混沌概念的数学发现失之交臂。

约克教授就不一样了。他是法国大数学科学家庞加莱 (Henri Poincare,1854-1912) 数学哲学思想的追随者,“用数学语言对自然界精辟刻画”这条信念一直贮存在他的大脑里。1972年底到1973年初的那段时间,他仔细阅读了他所任教的马里兰大学一个流体力学家同事递给他的几篇“混沌之父”洛伦茨 (Edward Lorenz,1917-2008) 在六十年代初发表的气象学论文,其中在最重要的那一篇《确定性非周期流》(Deterministic Nonperiodic Flow)中 洛伦茨发现的关于气象预报简化模型二次常微分方程系统对初始条件的敏感依赖性启发了约克,经过深入的思考,他从中提炼出一个关于映射迭代的数学思想,猜测出周期三引起的后果,这就是后来以李-约克冠名的那个定理的内容。

李天岩和约克的这篇八页长的文章在历经一系列戏剧性事件后,最终刊登在1975年12月期的《美国数学月刊》上。这些有启发性的故事被我写进了高等教育出版社2013年出版的拙书《智者的困惑:混沌分形漫谈》的第七章《周期三则乱七八糟》中。

其实,断言李-约克定理第一个结论仅仅是沙可夫斯基定理特例的人,大概只读了李-约克文章的标题而已,而没有细读文章主要定理从头到尾的陈述。在原始论文中,定理的假设远比“周期三”更广:存在一个点a,该点被映射接连迭代两次后都变大,但第三次迭代的结果却小于或等于a,或a在映射接连迭代两次后都变小,但第三次迭代的结果却大于或等于a。如用不等式表示,就是

f3(a) ≤ a < f(a) < f2(a) 或 f3(a) ≥ a > f(a) > f2(a),

而“周期三点存在”的假定只是适合这些条件的一个特例而已。

十年前,李天岩教授在给我的信件中这样说道:“我们定理的更一般假设和沙可夫斯基的序列有一个很大的不同,可是这在应用上却有极大的差距。好比说在种群动力学上,种群的第一代和第二代都是在增长,但是在第三代却突然大降,于是乎什么‘鬼现象’都可能发生,但是第三代的种群数要降到和第一代一模一样(意指周期三点存在)恐怕不大可能。从这个角度来看,沙可夫斯基序列也许比较适合放在象牙塔里。”

好一个“象牙塔”的形象描绘!这道出了苏联数学观与美国数学观的一个不同:在苏联,“为了数学研究数学”的现象比比皆是,而在美国,“带着问题研究数学”却蔚然成风。在苏联,不少数学定理在美国人之前问世,却只被供养在象牙塔里孤芳自赏,而在美国,眼前就可用得上的数学定理生逢其时。沙可夫斯基为离散动力系统的大厦建造添砖加瓦而发现了一个极其美观的周期模式,载入这个数学分支的史册,而约克和他的弟子李天岩则为了解释洛伦茨发现的长期天气预报之不可行,挖掘出“数学文献中一颗不朽的珍品”(语出戴森(Freeman Dyson,1923-2020)美文《鸟与蛙》)。

《周期三则意味着混沌》这篇文章第一次在数学上严格地引入了混沌的定义,因而首创了混沌这一数学名词。由于普林斯顿大学著名的动物学教授罗伯特·梅 (Robert May,1936-2020) 在文章发表前一年的5月应邀在马里兰大学数学系做演讲,介绍了他对生态学中逻辑斯蒂模型的数值模拟,并对简单模型迭代的复杂行为困惑不解,因此当约克教授在送他去机场的路上给他看了他们的文章,他充当了李-约克定理的第一个受惠人,并且也自愿担当了宣传员。他那年夏天去欧洲讲演时到处传播李-约克定理,让混沌的概念很快四处散开,使得概念的提出者声名远播,一篇并非刊登在顶尖数学期刊,而是发表在主要面向大学生的阐述性数学杂志上的短文成了掀起数学界、科学界和工程界对混沌动力系统理论和应用研究新热潮的开路先锋之作。

根据美国科学记者格莱克 (James Gleick,1954-) 在其科普名著 Chaos:Making a New Science(第二版中译本《混沌:开创一门新科学》,2021年出版)中的叙述,1975年,约克参加了在东柏林举办的一个非线性振荡国际会议,做完关于“李-约克混沌”的报告后,他和同行出去逛了逛。在一条游艇上,一个苏联参会者突然走近了他,急切地想与之交谈。但他们一个不会俄语,另一个英文不佳,幸好在一位既懂英文、又通俄文的波兰朋友(我猜测他是约克长期的合作者、波兰科学院院士洛速达 (Andrzej Lasota,1932-2006))的帮助下,约克才听懂对方向他宣称自己已经证明了同样的结果,但是拒绝给出更多的细节,说他会寄上文章。四个月以后,约克收到了那位苏联人——正是沙可夫斯基寄来的论文复印件。果然如此,沙可夫斯基的结果较李-约克定理中关于周期点的结论更为一般。

正如前述,苏联时代的数学研究系统而又深入,虽然有时与应用脱钩,但苏联数学家们经常走在西方同行的前面,这样的例子举不胜举。比如说,当在美国贝尔实验室工作的印度人卡玛卡(Narendra Karmarkar,1956-) 于1984年发表了一篇开创性论文,提出了求解线性规划的“投影变换内点算法”后,蜂拥而上的研究者们很快发现其原始想法类似于苏联人大约早十年之前提出过的“仿射尺度变换法”。求解线性规划问题的经典单纯形方法,在经过二战实践的丹齐克 (George Dantzig,1914-2005) 于1947年发明它之前,其基本思路就已经包含在苏联杰出数学家和经济学家康托诺维奇 (Leonid Kantorovich,1912-1986) 在1939年所写的一本书《生产组织与计划中的数学方法》中,后者因此而和美国经济学家库普曼斯 (Tjalling Koopmans,1910-1985) 分享了1975年的诺贝尔经济学奖。

杰出的俄罗斯数学家阿诺德 (Vladimir Arnold,1937-2010),很有民族自尊心,也富有底气地冷嘲热讽过美国同行:你们美国人搞的东西,我们苏联人早就搞过了。在苏联解体后俄国经济大滑坡、人民生活水准大倒退的上世纪九十年代初那几年,他甚至抨击过学术道德品行欠佳的个别美国数学教授以提供经济资助为诱饵趁火打劫,试图偷窃俄罗斯数学家的科研成果。

自然,约克和他的博士生李天岩没有偷窥过沙可夫斯基的成果,反过来,后者可能要感谢前者帮助自己“出大名”。就像1972年约克给包括菲尔兹奖得主斯梅尔 (Stephen Smale,1930-) 在内的同行到处寄送洛伦茨论文复印件而导致坊间流传“约克发现了洛伦茨”,他和沙可夫斯基在欧洲的“不期而遇”也可视为“约克发现了沙可夫斯基”。沙可夫斯基的俄语文章入境美国后,很快他的定理被翻译成西方人能看懂的文字发表,1977年《数学物理通讯》刊登了一篇文章A Theorem of Sharkovsky on the Existence of Periodic Orbits of Continuous Endomorphisms of the Real Line(关于实数轴上连续自同态周期轨道存在性的沙可夫斯基定理),两年后“沙可夫斯基排序 (Sharkovsky ordering) ”的数学术语也首次出现在文献中。由于沙可夫斯基定理的原始证明颇为繁琐,不易看懂,好几个基于图论等组合思想的新证明应运而生,其中的两个于1981年和2004年分别由两位华人数学家 (美国南伊利诺伊大学的何崇武 (Chung-Wu Ho) 和台湾“中央研究院”数学研究所的杜宝生 (Bau-Sen Du)) 发表。

很快,沙可夫斯基的大名像“李-约克”一样传遍了五湖四海,尤其在离散动力系统这一随即快速发展的领域。这个数学分支的通俗说法就是“函数迭代”,就像在计算器上输进一个数,比方说0.5,然后一次次地按x^2平方键后可依次看到结果0.5,0.25,0.0625,……。早先,一部分“高大上”的数学家以为离散动力系统就像只用计算机加减乘除的计算数学一样,几乎是门简单的“玩具数学”,可是一看到沙可夫斯基的奇妙定理,以及李-约克定理中的惊人结论“周期三将导致乱七八糟”,才恍然大悟原来“看似简单的函数可以呈现出复杂无比的动力学行为”,而这一观察现已成为“复杂性理论”这一热门学科的基本前提了。1993年,斯普林格出版了两位荷兰数学家的600页专著One Dimensional Dynamics(一维动力学),将复杂多变需要众多现代数学理论相助的离散动力系统蔚然大观地展现在读者面前。

正因为沙可夫斯基定理在离散动力系统中的基础性和重要性,许多这门学科的教科书只讲这个定理,而对李-约克定理只字不提,因为就周期点而言,当周期三点存在时,后者只是前者的一个特例。然而,周期点表达的只是函数迭代过程的那部分“正规性态”,像月亮每月围绕地球转一圈那样的周而复始无穷下去,没有任何混沌行为。而揭示出混沌重大意义的李-约克定理之第二结论才深刻地反映出自然界的一个本质现象:混沌映射的逐次迭代点列关于初始点的敏感依赖性,以及由此产生的混沌轨道最终走向的不可预测性。它向科学界给出了一个超乎于数学结果的信息:混沌无处不在。根据统计,李天岩与约克的这篇论文可能是数学界及物理学界被引述次数最多的当代重要论文之一,至今已被引用了5495次 (来自谷歌学术) 。

永存的乌克兰数学家

沙可夫斯基并非靠他大脑灵光一闪凭空而出地想到他那绝妙的“自然数排序”而获得优美的周期点周期模式,而是从研究生阶段起他就开启了对离散动力系统的研究,他的传世定理是他所花时间蒸馏而成的结晶。他1961年答辩的博士论文是Some Problems of the Theory of One-dimensional Iterative Processes (一维迭代过程理论的几个问题),六年后他以论文On ω -limit Sets of the Discrete Dynamical Systems (关于离散动力系统的 ω-极限集) 拿到国家科学博士学位证书。他是离散动力系统领域的先驱之一,一生发表了大约250篇研究论文,并出版了七本学术著作,它们分布在动力系统、微分及差分方程、数学物理和拓扑学等领域。他获得过几个重要的奖项,包括2010年的国家科学技术奖。他于1978年成为乌克兰科学院的通讯院士,2006年被选为正式院士。三十年前,他曾在约克所在的马里兰大学数学系担任过两年的访问教授,相信那时的他英文已经足够好到无需翻译就可以同幽默的约克互开玩笑了。他也应邀访问过十多个国家和地区,包括中国大陆和台湾地区。

新冠疫情暴发前后的三年半内,仅混沌领域我所知道的就有四位先驱离开了人世。他们当中,费根鲍姆普适常数的发现人、沃尔夫物理学奖获得者费根鲍姆(Mitchell Feigenbaum,1944-2019) 于2019年6月30日在74周岁时去世;2020年4月28日,罗伯特·梅爵士也以74周岁去世;同年6月25日,我的博士论文导师李天岩教授离开人间,享年75周岁;而十多天前的2022年11月21日, 沙可夫斯基教授在85周岁的高龄上逝世,如果不是因为半年内两次感染新冠病毒而伤害了他的身体,如果不是因为他的祖国正在遭受外来炮火的摧残而伤害了他的民族自尊心,他本应该活得更久一些。

乌克兰不仅曾是苏联的粮仓,而且也一直是盛产名人的沃土。苏联数学家柯尔莫哥洛夫 (Andrey Kolmogorov,1903-1987) 著名的弟子、沃尔夫数学奖获得者盖尔范德 (Israel Moiseevich Gelfand,1913-2009) 和阿诺德都出生在乌克兰,今年获得菲尔兹奖的女数学家维亚佐夫斯卡 (Maryna Sergiivn Viazovska,1984-) 也是乌克兰人,而且是第二个获得此奖的同胞,第一个是1990年得奖的德林费尔德 (Vladamir Drinfeld,1954-)。在“万神殿”网页 (pantheon.world) 上列出了有史以来最传奇的十位乌克兰数学家,阿诺德和盖尔范德分别排在第三和第七,而我最崇拜的数学科学家之一、美国“氢弹之父”乌拉姆 (Stanislaw Ulam,1909-1984) 则排在第一。乌拉姆出生于奥匈帝国统治下的波兰城市利沃夫,它现在位于乌克兰的西部。所以波兰裔美国数学家乌拉姆也被说成是乌克兰数学家。他与冯·诺伊曼 (John von Neumann,1903-1957) 及费米 (Enrico Fermi,1901-1954) 被视为离散动力系统的近亲甚至代名词“非线性分析”这一跨学科领域的共同创始人。或许沙可夫斯基从未见到过乌拉姆,但乌克兰肥沃土地养育出的这两代数学家,应该是心有灵犀一点通的,因为他们终其一生都对“映射迭代”这一整个数学的重要问题而倾注热情。

写于2022年12月3日

(先母94周岁冥诞日)

美国哈蒂斯堡夏日山庄

出品:科普中国

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国