汉代古琴:一曲清音万代传(上)

吕埴 文化学者

汉代以前的孔子推崇的是尽善尽美、能让他“三月不知肉味”的韶乐,基本上还是周代礼乐规范的范畴。大约同时期的老子与庄子,虽开始关注音乐的本质,提出虚静的审美追求,但他们对古琴音乐发展的影响,也是要到汉代古琴走向文人化之后才逐渐明显。

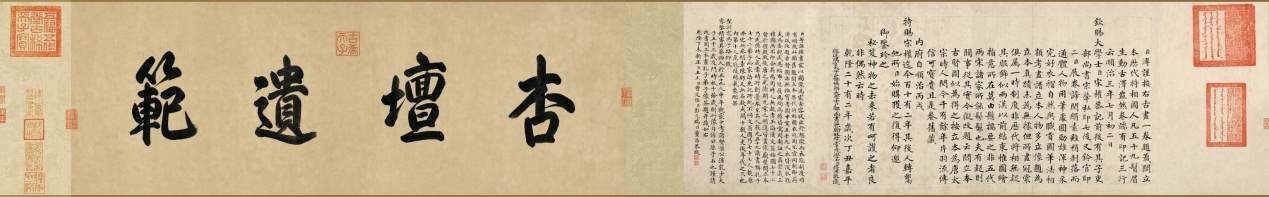

[唐]阎立本《孔子弟子像图卷》 首都博物馆藏

汉代古琴文化的形成

古琴常被称作“文人琴”,古琴文化实际上就是“古琴的文人化”,而所谓“古琴的文人化”指的是古琴广被文人认定为具有象征性的乐器的过程。此处的“文人”,泛指所有读书识礼能文之人,包括古代的“士”“君子”等。从有记载以来,古琴就为文人所重,如上古时期的伯牙、子期便是典型例子。当时文人弹琴,多是作为抒情言志之用。

在周代礼乐制度的背景下,古琴更重要的功用是作为雅乐之器。这样的局面一直到了汉代才有所转变,古琴由雅乐之器演变为雅乐之象。器者重其形,象者重其神,前者强调古琴的礼教功能与音乐形式,后者则重视其文化精神与审美意象。而这样的演变,文人起了关键作用。

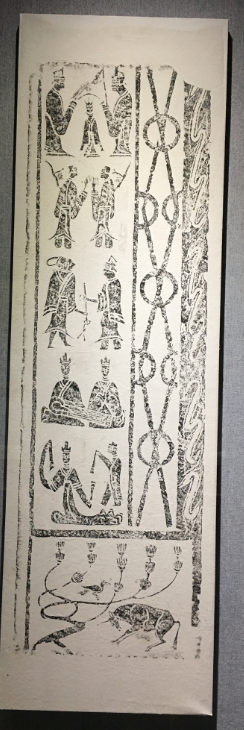

[汉]“周公辅成王”画像石拓片 榆林汉画像石博物馆藏

经历秦末战乱,汉朝最终实现天下一统。统治者效仿古人,亦欲振兴礼乐。然而,据班固《汉书·礼乐志》记载:

汉兴,乐家有制氏,以雅乐声律世世在大乐官,但能纪其铿鎗鼓舞,而不能言其义。

上古之雅乐对于汉代人来说,只徒留其“铿鎗鼓舞”,而已不知晓其中之含义了。从另一方面来看,汉代人对于古典的宫廷雅乐或许已经不感兴趣。然而,出于“郊祀之礼”的需要,汉代仍有制雅乐的必要。

任何一个朝代对前朝文化的借鉴,都是有所“损益”的。汉武帝时恢复“郊祀之礼”,但不完全效法周代礼乐,此为“损”;立乐府、采歌谣、制新声,标新立异以彰显自己天下之主的地位,此为“益”。客观而论,当时的礼乐展现了国家强盛与兴旺的气象,可说是汉代复兴礼乐的特色。而正是这样的特色,为古琴文化的成熟提供了历史条件。

[东汉]乐舞图画像石拓片 沂南汉墓博物馆藏

古琴由于情趣高雅、地位尊崇,长久以来一直与文学密不可分,甚至成为文人生活的一种象征。其音乐性已经退居其次,琴道已成为一种特殊的思想体系,是古代中国文人“中和”观念的集中体现。

在汉代新声中,古琴的地位并不突出,甚至在盛行“铿鎗鼓舞”的汉乐中,古琴更是显得格格不入。从文献来看,当时气势宏大、风格豪迈的音乐主要是鼓吹乐。如《汉书·礼乐志》记载成帝时的乐队规模,其中主要是鼓员和吹鼓手。

从现存的汉代陶俑中,有大量的鼓吹俑,这说明鼓吹乐在汉乐中的重要地位。古琴在如此不利于发展的情况下被文人所关注,甚至以其为恢复上古雅乐之代表乐器,是有其深层次原因的。

[东汉]吹奏俑1 1992年洛阳市东北郊出土

[东汉]吹奏俑2 1992年洛阳市东北郊出土

[东汉]吹奏俑3 1997年洛阳市偃师北窑乡出土

[东汉]吹箫俑 1997年洛阳市偃师北窑乡出土

[东汉]吹埙俑 1997年洛阳市偃师北窑乡出土

雄才大略的汉武帝,改变了礼乐传统,所谓的“郊祀之乐”是融入郑声的新声。这对于饱读圣贤书的文人来说,是不可接受的。尤其武帝时期大兴儒学,而儒学的一个重要内容就是追述周礼,对于新声是不以为然的。例如东汉时期的侯瑾在《筝赋》中慨叹:

雅曲既阕,郑卫仍脩,新声顺变,妙弄优游。

东汉末阮瑀亦发出类似的感叹:

筝之奇妙……延年新声,岂此能同。

可见,汉代的文人对古筝等乐器是持一种排斥态度的,认为它们不能与古琴同日而语。

更为关键的是,这些文人屡次向统治者进言有关制礼乐的建议都不被采用。如贾谊认为汉承袭秦制是“废礼义”之“败俗”,建议文帝“宜定制度,兴礼乐,然后诸侯轨道,百姓素朴,狱讼衰息”,最终因“大臣绛灌之属害之,故其议遂寝”。

董仲舒以礼乐劝武帝:

故汉得天下以来,常欲善治,而至今不能胜残去杀者,失之当更化而不能更化也……不如退而更化;更化则可善治……

可是武帝却勤于“征讨四夷,锐志武功,不暇留意礼文之事”,以及此后宣帝时的王吉、成帝时的刘向,其建议也都遭到冷落。

由此可见,虽然汉代新制礼乐展现出气势磅礴的新朝气象,但是朝中“信而好古”的文人则是黯然神伤,哀叹礼乐之衰败,以致班固也要感叹:

今大汉继周,久旷大仪,未有立礼成乐,此贾谊、仲舒、王吉、刘向之徒所为发愤而增叹也。

文人在这样的社会环境下郁郁不得志,他们的没落更加深了对当朝礼乐的不满,而这不满的情绪又激起了恢复上古礼乐制度的愿望。

历来文人多善鼓琴,皆“发以声音,而文以琴瑟”,是文人抒情言志不可或缺之物,尤其郁郁不得志的文人更是离不开古琴。在新声兴起、古琴逐渐淡出宫廷礼乐的汉代,大概文人对于古琴的鉴赏与审美也随即发生了质的变化,以至于在当时的铜镜、墓葬等装饰中也出现了不少古琴的形象。

[西汉]人物画像镜 徐州簸箕山西汉宛朐侯刘埶墓出土 徐州博物馆藏

人物画像镜线描图

人物画像镜局部

[东汉]西王母舞蹈画像镜 绍兴出土 浙江省博物馆藏

[东汉]许阿瞿墓志铭 1973年南阳市李相公庄出土 南阳汉画馆藏

古琴在西汉,尤其是武帝以后,已渐失去其作为雅乐之器的功利地位。这多少会改变文人的心理,而不得重新审视古琴的价值。在汉代文人心目中,由于心理的需要,古琴代表雅乐的功利性仍得到强化,但同时由于审美心理出现了变化,即对古琴的非功利性感受引发其“审美知觉”,遂产生一些象征性的联想。而在古琴的功利性逐渐退化的时候,对它形象的联想就更为彰显。

这些象征性的联想则取决于古琴自身的特点,此正是古琴在汉代趋于文人化的内因。其特点有三,如下:

琴音

上文有述,雅乐乃“中正和平”之音律,这也是始终把古琴当作雅乐之器的汉代文人所追求的标准。司马迁在《史记》中论道:

正教者皆始于音,音正而行正。故音乐者,所以动荡血脉,通流精神而和正心也……琴长八尺一寸,正度也。

上古以宫、商、角、徵、羽为五音,而古琴又以此五音为正调,所谓“清声发兮五音举”是汉代文人的弹琴体验。这里的“五音举”,可以理解为司马迁指的“音正而行正”的音乐功能。可见琴音能够给汉代文人以雅乐的雅正之感,故以古琴代为雅乐之器。更何况,《礼记·乐记》有云:

君子之听音,非听其铿鎗而已也,彼亦有所合之也。

这说明文人重视音乐“天地之和”的内涵,而不是它的外在表现形式,不屑于“铿鎗鼓舞”的汉代新声。

[汉]车马迎宾画像石 徐州汉画像研究会藏

琴器

除了琴音符合汉代文人雅正的思想追求之外,古琴的形制也满足汉代文人“象思维”的审美追求。东汉桓谭在《新论·琴道篇》中有这样一段记载:

昔神农氏继宓羲而王天下,上观法于天,下取法于地,近取诸身,远取诸物,于是始削桐为琴,练丝为弦,以通神明之德,合天地之和焉。梧桐作琴,三尺六寸有六分,象朞之数;厚寸有八,象三六数;广六分,象六律。上圆而敛,法天;下方而平,法地……琴七弦,足以通万物而考治乱也。

周代“大乐与天地同和”的礼乐思想,在汉代则表现在古琴的琴器上。汉代文人也把古琴之形与古人“天圆地方”思想作联想,为的是在古琴器上满足其“天地之和”“通万物”“考治乱”的思想诉求。可见,古琴在汉代文人心目中已可作为“大乐”的代表,这也是当时古琴图像甚为流行的原因之一。东汉末年,蔡邕作《琴操》也基本继承此思想,更把天文地理都纳于古琴之中。

[东汉]宴饮百戏图石棺 1972年四川省郫县新胜出土 四川博物院藏

宴饮百戏图石棺拓片

宴饮百戏图石棺局部

宴饮百戏图石棺局部拓片

琴德

汉代文人多以儒学为本,孔子的君子之德遂成为他们所崇尚的理想。因此,被文人用以比德的审美对象,其本身的特质也必然具有符合文人所追求的审美标准。在汉代,一个明显的例子就是文人多以“雅”“德”歌咏古琴。

刘向《雅琴赋》曰:

游子心以广观,且德乐之愔愔……伏雅操之循则。

傅毅《琴赋》曰:

盖雅琴之丽朴……

马融《琴赋》曰:

昔师旷三奏,而神物下降,玄鹤二八,轩舞于庭,何琴德之深哉!

蔡邕《弹琴赋》曰:

考之诗人,琴瑟是宜,爰制雅器,协之钟律。

桓谭在《新论·琴道篇》中,更是总结道:

八音广博,琴德最优。

文人作赋是主观色彩浓厚的感情抒发,但桓谭作《新论·琴道篇》则是理性的概括,因此于情于理,文人都肯定了古琴的“比德”功能。

[东汉]抚琴俑 四川博物院藏

[东汉]抚琴俑 上海博物馆藏

[东汉]抚琴俑 法国吉美国立亚洲艺术博物馆藏

不难看出,古琴与汉代文人在当时历史背景的条件下,以及在文人审美心理产生变化的情况下,出现了内外的契合点,以致汉代古琴文化的成熟。而从历史的发展进程的角度来论,如此的密切关系可以说是渊源有自,是一种必然的关系。

2023-03-29

2023-03-29

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国