作者按

1918年夏天,艾米·诺特发表了现在以她的名字命名的定理——在对称性和守恒定律之间建立了深刻的双向联系。这种见解的影响在物理学中无处不在;它构成了我们关于基本相互作用的所有理论的基础,并赋予守恒定律更深层次的意义,使其超越了本就行之有效的经验规则。诺特的论文、讲座以及她与学生和同事之间的人际往来推动了抽象代数的发展,确立了她在二十世纪数学家的先贤祠中的地位。本文追溯了她从埃尔朗根(Erlangen)到哥廷根(Göttingen),再到在宾夕法尼亚州布林莫学院(Bryn Mawr College)短暂而快乐的流亡之路,说明了“诺特定理”对我们今天思考方式的重要性。

撰文 | Chris Quigg

翻译 | 1/137

Emmy Noether丨图片来源:Bryn Mawr College Special Collections

I

1918年7月26日,菲利克斯·克莱因(Felix Klein)在哥廷根皇家科学院(Royal Academy of Sciences in Götingen)[1]做了一次报告。他宣读的那篇论文是正值纪念他金博士(Golden Doctorate)——获得博士学位五十周年——之际,一位名叫艾米·诺特的年轻同事献给他的。这篇论文[2]包含两个定理,它们对包括粒子物理学在内的物理学产生了非凡的影响,现在正是这篇论文的一百周年,为这次纪念活动提供了契机。

那是哥廷根忙碌的一周,对克莱因来说尤其如此。他不仅要庆祝自己的博士庆典(Doktorjubilaum),还在此前一周发表了一篇论文[3],解释他和大卫·希尔伯特(David Hilbert)是如何就爱因斯坦广义相对论中能量守恒的思想达成共识的。他们注意到在广义相对论中,通常是能量守恒的约束似乎作为一种恒等式出现,并为此而困惑。那它怎么能约束任何东西呢?这就是他向艾米·诺特求助的问题。希尔伯特因他在1900年提出的23个问题[4]而在数学家中备受崇敬,并因与柯朗(Richard Courant)合著的关于数学物理方法的大部头著作广为物理学家所知。

几天后的7月23日,艾米·诺特在德国数学学会总结了她的两个定理的内容。作为一个年轻人——还是一位女士——她没有资格在皇家科学院的会议上发言。于是克莱因报告了她的结果。

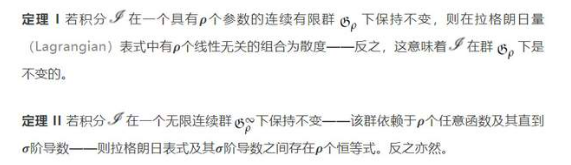

他所阅读的论文的标题页(图1)揭示了艾米·诺特的有趣方法:她将变分的微积分(或用更专业的术语来说,是欧拉–拉格朗日方程)的概念与群论结合起来,探索可以从对称性约束的微分方程中所能提取的东西。她的主要结果可以表述为两个定理[5]:

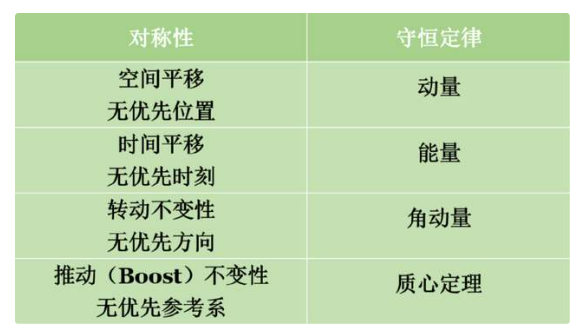

这些命题的含义是什么?定理 I囊括了力学中所有已知的关于首次积分(first integrals)的定理,包括表 I中所示的熟知的守恒定律[6]。有意思的是,在诺特的工作之前,人们实际上已经知道在特殊情况下诸如此类关系的例子。定理 II,即微分恒等式,可以被描述为“广义相对论”在群论中最全面的概括。

表 I: 经典力学中的对称性和守恒定律

这些定理令人震撼之处在于它们彻底的普遍性。无需把自己限制在一个特定的运动方程上,也不必在一阶导数之后停下,理论上,拉格朗日量中可以有任意多的导数,还可以超越简单的变换,把这一普遍性应用到更复杂的变换。

为了把这些定理转化成我们物理学家和学生们使用的语言,定理 I将守恒定律与每一种连续的对称性变换联系起来,在此变换下拉格朗日量在形式上保持不变。从我们的视角来看,这是一个惊人的进展。考虑能量守恒的例子。力学常常是通过灵感或错误的启发而一步一步发展起来的。聪明的人猜测哪些可能是有用的量用以测量,哪些可能是运动常数。即使是像能量守恒定律这样基本的东西,某种程度上也是一种经验规律。它并非从天而降,但人们发现它是个有用的构想。在诺特的定理 I之后,我们知道能量守恒确实来自于一个看似合理的想法:自然定律应与时间无关。我们可以从对称性原理中导出可能有用的经验规律[7]。

杰出的群论家费泽·古尔塞(Feza Gürsey),曾在耶鲁大学和安卡拉的中东技术大学教授物理学,他对这一理论的意义欣喜若狂。内森·雅各布森(Nathan Jacobson)在艾米·诺特的文集[8]的导言中,引用了古尔塞的话:

在诺特定理之前,能量守恒原理被笼罩在神秘之中,导致了马赫(Ernst Mach)和奥斯特瓦尔德(Wilhelm Ostwald)的模糊的物理系统。诺特简单而深刻的数学形式对阐明物理学起了很大作用。

定理 II就其本身而言,蕴含着规范理论的种子(“对称决定相互作用”),并展示了广义相对论(广义坐标不变性)和规范理论之间的亲缘关系。在本文最后,我们还会谈论更多关于规范理论的门道。在此过程中,诺特的分析澄清了克莱因和希尔伯特关于广义相对论中能量守恒的争论[9]。

II

赠予我们这些定理的人是阿玛莉·艾米·诺特(Amalie Emmy Noether)。大家都以其中间名(Emmy)称呼她,因为她的母亲和祖母都叫阿玛莉。她于1882年3月23日出生在埃尔朗根,一个位于纽伦堡(Nürnberg)北面一点儿的大学城。在她出生时,纽伦堡人口大约是一万五千人。埃尔朗根最著名的孩子是欧姆定律V=IR的发现者乔治·西蒙·欧姆(Georg Simon Ohm),他不仅出生在埃尔朗根,还在那拿到了博士学位。艾米·诺特的父亲马克斯·诺特(Max Noether)[10]从1875年起担任埃尔朗根大学的数学教授。这无疑影响了她的成长。他从事代数几何(algebraic geometry),即曲面上曲线的研究。马克斯是一位颇有名望的学者,曾入选柏林、哥廷根、慕尼黑、布达佩斯、哥本哈根、都灵、林塞学院(Accademia dei Lincei)、法兰西学会(Institut de France)和伦敦数学学会等组织。

克莱因——前面我们已经提及他宣读了诺特定理——在埃尔朗根工作了三年,使该定理在数学上青史留名。在就职演说(1872年)中,克莱因提出了从群论角度研究几何的研究计划。在此之前,几何学的基础是从直线坐标系开始的。克莱因的创新在于,在黎曼理论的基础上,你不应该被一个坐标系,或者欧几里得空间所束缚,就像我们今天会说的那样。相反,它应该是你研究对象的对称性——群结构,而不仅仅是x、y和z坐标。克莱因随后转到其他一系列职位,但他以“埃尔朗根纲领”(Erlangen Program)[11]打下了自己的印记,所以这所大学被认为是一个认真对待数学的地方。

阿尔弗雷德·克莱布希(Alfred Clebsch)是马克斯·诺特的提携者及合作者,后来马克斯·诺特又成为克莱布希工作的践行者。克莱布希还有一个资历较浅的合作者,名叫保罗·戈登(Paul Gordan),是马克斯·诺特的同事。我们知道角动量耦合的克莱布希-戈登系数[12]。当马克斯·诺特在埃尔朗根任教时,戈登在数学系很有影响力。他被描绘成一个古怪的家伙,会叼着雪茄在镇上闲逛,顺便造访露天啤酒馆,与此同时冥思苦想。据他的同事说,他能一口气写出一篇完整的论文。据说,他写过一篇论文,其中有二十页连续的公式,行间无一字。在诺特父女为他写的讣告中,称他是一个算法师(Algorithmiker),即算法的创造者。

那艾米·诺特自己呢,她是如何成为一个前途无量的年轻数学家的[13]?和她出身背景——有抱负的中产阶级,带有些知识分子倾向——类似的许多年轻女性一样,她从1889年到1897年参加了市立高级女子中学(Städtische Höheren Töchterschule)。名义上,这是为女性未来生活做准备的学校,如果她非要从事某个职业,也无非是教其他年轻女子英语和法语。在完成课程后,艾米于1900年通过了巴伐利亚州教师法语和英语考试。她不能在埃尔朗根大学注册入学,因为当时女性不允许上大学[14]。不过,可以申请特别许可旁听讲座。在德国,这种机会在不同时期因不同研究机构而异。埃尔朗根大学的教务长批准了这次伟大的改革,他并非别人,正是艾米的父亲马克斯。

当艾米·诺特在学习遵循传统的淑女课程时,她同时在斯图加特和埃尔朗根参加了“文理中学(Gymnasium)数学课程”的私教课,为大学学习做准备[15]。她能在1900年10月申请参加大学讲座时出示这些资格证明——使大学承认她确实有备而来。

1903年她通过了大学资格考试,但仍然没有被埃尔朗根大学录取。(也许是因为她的父亲兼教务长动作不够快。)哥廷根大学的思想要更开明一些。她去那里待了一个学期,期间她听了卡尔·史瓦西(Karl Schwarzschild)、赫尔曼·闵可夫斯基(Hermann Minkowski)、克莱因和大卫·希尔伯特的讲座。我认为如果你在大学的第一学期就这么做,你要么改弦更张,要么青史留名!艾米·诺特——她将创造历史。一个学期后,埃尔朗根意识到自己的错误,开始招收女性,在一届大约一千人中,只有两名女生。最终她进入埃尔朗根大学数学专业。

1907年,艾米·诺特在从小就认识的戈登的指导下完成了论文。她以“关于三元四次形的形式系统构造”(德语Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form)获得最优等(summa cum laude)哲学博士(D. Phil.)学位。这项工作涉及到对大约331个四次形不变量的一丝不苟的计算——是一项非常“戈登式”(Gordanian)的工作。后来,她将自己的论文题目描述为“Mist”(德语,粪),这很难说是一种自豪的表达,因为她渴望创造,而不仅仅是计算。诺特似乎是欧洲第二位女性数学博士,仅晚于索菲亚·科瓦列夫斯卡娅(Sofia Kovalevskaya)(编者注:参见《这位有诗人灵魂的女数学家,她每篇论文都值一个博士学位》),后者于1874年在哥廷根的卡尔·魏尔斯特拉斯(Karl Weierstraß)指导下获得博士学位,1889年在斯德哥尔摩升任正教授,1891年去世,享年41岁。

从1908年到1915年,艾米·诺特博士作为埃尔朗根数学研究所的一名无薪成员留在了她的家乡。她在教学和科研方面积累了丰富的经验。当她父亲的身体开始衰弱后,艾米接手了他的课程。虽然既无报酬亦无身份,她仍以教员的身份律己。1909年,她成为德国数学学会(Deutsche Mathematiker-Vereinigung)的会员,并于同年成为第一个在学会年会上演讲的女性。数学系增添了新的教职,她受到恩斯特·费舍尔(Ernst Fischer)——戈登的继任者[16]——的影响,后者把她带入了抽象数学的世界,而不仅仅是计算。正是在抽象数学方面,她才显示出巨大的天赋。

III

1915年,克莱因和希尔伯特邀请艾米·诺特去哥廷根。哥廷根当时是数学界的奥林匹斯山[17],至少在德国是这样。这是卡尔·弗里德里希·高斯(Carl Friedrich Gauß)讲学之地。如果看一眼他们彪炳史册的英雄名单,你会发现许多熟悉的名字:卡拉西奥多里(Constantin Carathéodory)(编者注:参见《横跨两种文化的数学家,爱因斯坦说他是自己伟大的老师》)、克莱布希、柯朗、狄利克雷(Peter Gustav Dirichlet),赫格洛茨(Gustav Herglotz),科斯特纳(Abraham Gotthelf Kästner),闵可夫斯基,朗格(Carl Runge)和外尔,等等。对于数学领域的年轻人来说,这是一个绝佳之地。

哥廷根在数学方面有着值得骄傲的传统,包括关于现代(18世纪和19世纪)数学早期历史的无与伦比的资料宝库。数学图书馆里有一个上锁的“毒药柜”(Giftschrank),里面珍藏着的奇珍异宝包括克莱因和他的同事、学生,以及尊贵的访客四十年来的研讨会讲座笔记[18]——共计29卷,达8000页!

希尔伯特对艾米·诺特极感兴趣,并努力推动她的事业。1915年,哲学学院的数学和科学系推荐她参加“教授资格”(Habilitation)讲座,让她成为哥廷根的“无俸讲师”(Privatdozent),并得到了所有人——甚至有些老派——的一致同意。其中一票来自哥廷根数学家埃德蒙·兰道(Edmund Landau)[19]:

到目前为止,我和女学生相处的经历均不尽如人意,我认为女性的大脑不适合数学运算。诺特小姐似乎是个罕见的例外。

然而,在1915年11月19日一次反对艾米·诺特教授资格的特别投票中,历史-语言学系阻止了这一举动,因为“担心看到一个女性生物可能会分散学生的注意力”。[20]

学校没有正式拒绝她的教授资格;行政部门也根本没有采取行动。因此,教授资格未被认定。但由于希尔伯特是她的庇护人,艾米·诺特被允许以他的名义讲学。课程以希尔伯特授权,诺特小姐(Fräulein)协助的形式公布。希尔伯特可能会出现在第一节和最后一节课上,其余一切都由诺特负责。她并没有收到学校官方发放的报酬,但有迹象表明,他们可能已做了一些薪酬安排。

1917年,哥廷根的数学家们再次就她的情况施压,这次有了新的紧迫性:他们担心如果哥廷根不抓紧行动,法兰克福将聘用她。他们向教育部申请破例,以挽留这个对哥廷根不可或缺的天才,教育部的回复[21]表现出无懈可击的官僚逻辑。

柏林, 1917年6月20日

关于接受女性担任教职,法兰克福大学的规定与所有大学的规定相同:不允许任命女性担任编外讲师。在一所大学里破例是完全不可能的。因此,你担心诺特小姐会去法兰克福并在那里得到一个职位是完全没有根据的:她不会被授予在那教书的权利,就像她不会在哥廷根或任何其他大学得到教职一样。教育部长屡次表示并强调,他支持前任的指示,因此不允许女性在大学担任教职。

因此,您不必担心诺特小姐会作为法兰克福大学的编外讲师而会失去她。

德国在1914年—1918年一战中战败后,魏玛共和国(Weimar Republic)的建立带来了自由化和许多改革:不再明确禁止女性在大学任教。1919年,基于她关于“不变变分问题”(Invariant Variational Problems)的论文,艾米·诺特获得了大学教师资格(Habilitation)。她现在是一名临时教员,同样没有文件证明她的服务报酬。

IV

对称性也许会产生相互作用?艾米·诺特的同事之一赫尔曼·外尔是将对称性应用于现代物理学的先驱之一,他经常访问哥廷根,并最终在那里接受了一个教职。也是在诺特定理诞生的1918年,外尔有了一个有趣的想法。他打算为当时已知的所有基本相互作用——电磁力和万有引力——建立一个统一的理论[22]。他突发奇想,认为通过建立一个在标度变换(scale transformation)下不变的理论,就可以从对称性原理(symmetry principle)中导出这个统一理论。想象一下,量杆(measuring stick)的刻度随着位置的变化而变化,并要求理论在这些刻度的变化下保持不变。作为一个物理理论,这个构造失败了[23]。它并没有导出麦克斯韦方程,而在引力方面,爱因斯坦本人反对时钟计时决于从一点到另一点所经过的路径。所以,外尔的想法是错误的,但就像物理学中许多“错误”的想法一样,它也有其高明之处:相互作用可能源自对称性[24]。

当时没有人注意到外尔的意图和诺特第二定理之间的联系,我们现在明白,它表明这样的构造总是可能的。部分原因是缺少其他特定条件。量子力学诞生后,在接下来的十年里,在爱因斯坦、福克(V. A. Fock)和其他人的推动下,外尔意识到确实可以通过在波函数上施加某种对称性来导出电动力学——这是量子力学一个极其重要的新特征。在量子力学的初级课程中,我们证明了量子力学波函数的绝对相位是一个惯例,并没有可观察的后果。如果更进一步,在每一点上附加独立选择相位约定的自由,那么按照诺特第二定理的风格,就可以从薛定谔方程中推导出电动力学。

1931年,在狄拉克创造出量子电动力学和磁单极子(monopole)[25]的论文中,作者颇带神秘地谈到了他所谓的不可积相因子(nonintegrable phase)。我们知道,在经典电动力学中,势(potential)包含了过量的信息,长期以来,人们认为电场和磁场包含了所需的全部信息。这被证明是不正确的:在量子力学中,场包含的信息太少了。有一种居间的、路径依赖的相因子,它既是非局域的又是拓扑的(topological),包含了适量的信息,正如1959年阿哈朗诺夫(Yakir Aharonov)和玻姆(David Bohm)所解释的那样[26]。

外尔在晚年(1955年)为了解释他如何知道自己走在正确的道路上,他写道[27],

我的理论最有力的论据似乎是:规范不变性(gauge invariance)与电荷守恒原理(principle of conservation of electric charge)相对应,正如坐标不变性与能量和动量守恒定律相对应一样。

我将其解读为,在某种程度上,这是他在脑海中或明确或模糊地对诺特定理以及对称性和守恒定律之间联系的理解。

V

电动力学的一个中心特征是电荷是守恒的。当前对于电荷守恒的最佳限制来自Borexino实验[28],这是位于格兰萨索(Gran Sasso)实验室地下深处,一个精巧的放射性纯液体闪烁(radiopure liquid scintillation)探测器。他们从电子衰变为一个中微子和一个单色光子(monoenergetic photon)推导出电子稳定性的新极限。这一新极限在90%置信水平为τ≧6.6×1028年,将以前的极限提高了两个数量级。

电荷守恒从何而来?为什么电荷会守恒?你可能会说它是由麦克斯韦方程所暗示的。但如果回头看看麦克斯韦是如何根据法拉第的观测建立方程的,他调整了方程,使得电荷在任何情况下都是守恒的。这就是位移电流(displacement current)的来源,作为非静态情况下安培定律的补充。也就是说,麦克斯韦方程是用来解释电荷守恒的实验观测结果的。所以说从麦克斯韦方程中得出电荷守恒并不是一个深刻的解释,尽管它在大多数情况下都很适用。

我们可以利用定理 I的整体相位不变性(global phase invariance)来意指存在一个守恒荷,我们将其确认为电荷。这是推导过程中的重要一步,但我们也可以把守恒电荷看作是重子数(baryon number)。在我看来,只有当我们应用定理 II的局域相位不变性,并证明最终所得理论确实是电磁学时,我们才能确定我们所定义的荷是电荷。这里仍然有一个耦合常数,你仍然必须确定它与电荷的耦合,但是你已经推导出了麦克斯韦方程的整体形式,所以这并不是一个很大的飞跃。

根据这一思想,我们就可以在时空点上独立地选择相位约定,并推导出量子电动力学(的拉格朗日量和运动方程),从而得到电荷守恒[29]。类比运动学(kinematic)守恒定律,通过表明守恒定律可以从对称性原理推导出来,这是把守恒定律的起源推后一步。它们不仅仅是经验规律。现在,对称性原理的精确程度仍然会受到挑战,你可以对对称原理做出不成功的选择,但是诺特定理让我们更深刻地理解为什么守恒定律应该成立。

VI

诺特的“不变变分问题”在广义相对论圈子引起了轰动,但除此之外反应平平。这就是我们在inspirrehep.net(译者注:高能物理的国际学术信息交流平台)上的朋友们所说的“睡美人”。维尔纳·海森堡(Werner Heisenberg)是基础物理学中对称性理论的著名支持者(毕竟,他是同位旋(isospin)的提出者。)晚年,他在与弟子们讨论万物的意义时,发表了这样一个振聋发聩的声明[30]:

“太初有对称”,这显然比德谟克利特(Democritean) “太初有粒子” 的论点更正确。基本粒子体现了对称性,它们是对称性的最简单表象(representation),但它们首先是对称性的结果。

尽管并不确凿,但从其他采访中有证据表明,海森堡从未读过诺特的论文:“(诺特的论文)并未深入了解量子理论,所以我没有意识到那篇论文的重要性”[31]。我猜想海森堡和他的同侪有很多事情要做——创造和应用量子力学,一旦他们听说了诺特定理的明显结果——力学的守恒定律——他们就推测他们已经知道了,没有必要去关注。另一个重要之处是,内部对称性还没有被发明出来。(从我们的观点来看,可以将这些定理应用到内部对称性,从而形成规范理论。)像同位旋这样的内部对称性并不存在,直到1932年中子被发现后才被发明出来。

因此,艾米·诺特并没有立即在物理学界受到尊敬。有人推测,哥廷根量子物理和抽象代数的风云激荡让物理学家和数学家各自沉迷,以至于他们没有注意到他们的新发展之间的相关性。可以说,自20世纪60年代以来, “不变变分问题”和艾米·诺特一直在物理学和其他科学中占据一席之地[32]。

你可能听说过尼尔斯·玻尔(Niels Bohr)[33]的著名建议,β衰变的连续谱可以用这样一个假设来解释:对于微观现象来说,能量守恒可能是一种统计现象,而不是一个严格的定律。

在原子理论的现阶段,无论是经验上还是理论上,我们都没有理由坚持β射线衰变的能量原理,甚至在试图这样做的时候,还导致了复杂和困难。

这已经不是玻尔第一次探索与严格的能量守恒相背离。1924年,玻尔、克拉默斯(Hendrik Anthony Kramers)和斯莱特(John Clarke Slater)在一篇论文[34]中提出,在辐射过程和微观尺度上,能量守恒在某种统计意义上成立的可能性。尽管许多物理学家表示反对[35],但似乎没有人援用诺特的洞察说,“有个定理指出,此路不通,”或者至少说“这会付出极大代价。”由于康普顿散射中末态动量的精确测量,这个猜想在一年之内就被埋葬了。

VII

在哥廷根的温床中,诺特解决数学问题的方法发生了变化。她停止了计算,并开始对抽象代数感兴趣。埃瓦里斯特·伽罗瓦(Évariste Galois)将群论应用于代数方程求解的著名小册子[36]成为灵感的来源。在希尔伯特的支持下,艾米·诺特于1922年被任命为特聘(Außerordentlicher)教授(一个真正的教授职位,但同样,大学不支付薪水)。希尔伯特可以提供一小笔津贴,她也有一些家中积蓄。她与苏联数学家有着密切的联系,并于1928年-1929年在莫斯科国立大学访问。1930年,她确实在法兰克福待过不长的时间,不过她并未被那里聘用。

荣誉开始接踵而至。1932年,她和她的同事——另一位代数方程的先驱艾米尔·亚丁(Emil Artin)[37]一起获得了阿尔弗雷德·阿克曼-特布纳(Alfred Ackermann-Teubner)奖。同年,诺特成为第一个应邀在苏黎世举行的国际数学家大会(International Congress of Mathematicians)上做大会报告(Plenary lecture)的女性。她还是《数学年鉴》(Mathematische Annalen)杂志敬业的编辑。

很多人都说,艾米·诺特是哥廷根的活动枢纽。她有一群忠实的学生和年轻合作者,其中大多是男性,被称为“诺特男孩”(die Noetherknaben)。据说他们在哥廷根常三五成群地四下乱逛,辩论数学问题。当他们衣装不整地在镇上逡巡时,引发了一场小丑闻,即使我无意中看到的唯一照片显示他们穿着外套打着领带。他们中的许多人成长为杰出和著名的数学家。外尔后来坦白,哥廷根的数学男孩们称艾米为男性化的诺特先生(Der Noether)——因为她在数学方面和任何男性一样强大。她对环和理想的开创性研究为她赢得了一个不那么含糊的称号:近世代数之母。

VIII

1933年,当局以臭名昭著的文化部长伯恩哈德·鲁斯特(Bernhard Rust)的名义颁布了一项法令,宣布任何有犹太背景的人都必须从大学里强制休假[38]。根据哥廷根日报(Göttinger Tageblatt)4月26日的报道[39],艾米·诺特是第一批被驱逐的六名教职员之一。其他数学家和物理学家是菲利克斯·伯恩斯坦(Felix Bernstein)(生物统计学的创始人之一),马克斯·玻恩(Max Born)(因对量子力学的统计解释而获得1954年诺贝尔物理奖)和理查德·柯朗。柯朗那时接替希尔伯特管理学院,后者已过了68岁的法定退休年龄。两人合作完成了著名的关于数学物理的柯朗—希尔伯特两卷本[40],顺便说,其中讨论了诺特定理(Ch. IV,§12.8)。在纳粹告密者中有艾米·诺特的博士生维尔纳·韦伯(Werner Weber)。

强制休假令向着不祥的事态发展,其影响很快就如狂风暴雨。1933年5月10日,德国学生在柏林剧院广场、哥廷根和其他大学城焚烧了数万本“非德国”书籍。二十一所美国大学和学院的领导人迅速行动起来,成立了一个援助流离失所的德国学者紧急委员会(Emergency Committee in Aid of Displaced German Scholars)。紧急委员会的运营官是爱德华·R·莫罗(Edward R. Murrow)——他后来成了传奇的新闻记者[41]。

9月,位于柏林的普鲁士科学、艺术和教育部(Prussian Ministry of Science, Art, and Education)以电报[42]的形式发来通知,称根据1933年4月《重设公职人员法》(Gesetz zur Wiederherstellung des Beruf sbeamtentums)第3条,艾米·诺特的教学许可证被注销。学校接到指示,她现在的工资将在月底前停止发放。

有同情心的同事们,包括希尔伯特在内,不得不手忙脚乱地为艾米·诺特和其他许多人寻找栖身之所——到了1933年底,仅在哥廷根一地就有18位数学家离开或被赶出了数学研究所。玻恩去了剑桥大学,然后是印度班加罗尔,最后定居于爱丁堡,担任泰特自然哲学教授(Tait Professor of Natural Philosophy)[43]。柯朗途经剑桥来到了纽约[44],他在纽约大学创立了现在的柯朗数学科学研究所(Courant Institute for Mathematical Sciences)。

艾米·诺特被宾夕法尼亚州布林莫尔学院聘为两年客座教授。布林莫尔学院成立于1885年,是美国最早向女性开放高等教育的女子学院之一。它提供严格的智力训练,包括研究生学习,并有机会从事那种欧洲大学传统的原创性研究。在一份简短的任命公告中,《纽约时报》带着今天偶尔才有的审慎,报道称,“去年春天,在纳粹政权治下,她和其他哥廷根教职员被要求辞职。”[45]

布林莫尔学院的校长以及艾米·诺特在德国的支持者们意识到,尽管她精通英语——并有证书证明这一点,但她可能在观念上不适合本科教学。布林莫尔已经有了一个小规模的数学研究生项目,她是这个项目的理想人选。为了充分利用这位著名数学家,学院通过设立艾米诺特奖学金和艾米诺特学者[46],扩大了数学领域的女性圈子。此外,她可以每周去高等研究院(Institute for Advanced Study),在那里举办研讨会和讲座课程。该研究所那时已经成为数学研究的重要中心之一。这种关系使她与其他杰出的移民者有了联系,其中包括她在德国就已认识的同事,比如外尔。爱因斯坦注意到了她的工作,但不清楚他们是否有过实质的接触。

跟随“诺特小姐”轻快散步的布林莫尔女士们,无论她们是否像哥廷根的诺特男孩一样逍遥自在,她们似乎都同样的投入、热情洋溢。受到她的学生和普林斯顿生活的激励,诺特本人也很期待(这里的生活),对美国的生活方式充满好奇,总体上充满了活力。在1935年的春假期间,她做了一个腹部的常规手术。她似乎恢复得很好,但患上了并发症,几天内就去世了。

爱因斯坦给《纽约时报》[47]写了一封悼词。他写道,艾米·诺特是

“……自女性开始接受高等教育以来,迄今为止诞生的最具创造性的数学天才。在最有天赋的数学家已经忙碌了几个世纪的代数领域,她发现了一些方法,这些方法被证明对当今年年轻一代数学家的发展具有极其重要的意义。”

在布林莫尔,她的骨灰被安葬在回廊的过道下,下面有一个不起眼的标记,上面写着E·N 1882-1935。

外尔在布林莫尔(诺特)追悼仪式上发言,他发表了一篇很长且非常细致的、赞美诗般的颂辞[48]:

我清楚地记得,1926年至1927年冬季学期,我在哥廷根担任客座教授,讲授连续群的表示论。她在听众中;因为那时她对超复数系统(hypercomplex number system)及其表示很感兴趣。我还记得讲座结束后,在回家的路上,我和她以及冯·诺伊曼(von Neumann)一起走在寒冷、肮脏、雨水淋湿的街道上,我们进行了许多讨论。冯·诺伊曼那时是哥廷根的洛克菲勒研究员(Rockefeller Fellow)。1930年,当我获得哥廷根的长期任职时,我恳切地试图从部里为她争取到一个更好的职位,因为我知道,作为数学家,她在许多方面都比我强,我耻于在她身旁占据这样一个优越的位置。

莫斯科的帕维尔·亚历山德罗夫(Pavel Alexandrov)是艾米·诺特最亲密的朋友之一。她对俄罗斯数学学派的迷恋,部分源于和他的沟通。他亲切而充满敬意地写道,她是一个多么了不起的人,对她的学生多么慷慨[49]。显然,她会提出一些想法,详细制定一些计划,让她的学生去实施,保证她的学生把这些想法写下来,并因此获得学分。

随着艾米·诺特的去世,我失去了我所认识的最有魅力的人之一。她那特别善良的内心,与矫揉造作和伪善形同水火;她的快乐和质朴;她能忽略生活中一切琐碎的本领——创造了一种温暖、和平和善意的氛围,与她有关的人会永生难忘……虽然她温文尔雅、宽宏大量,但她天性也是热情似火、性情多变、意志坚强的;她总是直言不讳,不怕别人反对。她对学生的爱令人感动,他们构成了她的生活内容,代替了她所没有的家庭。她对学生无论是科学上的还是世俗上的需求的关心,她的多愁善感和富于同情,都是难得的品质。她的幽默感让她在公共场合如鱼得水,与她的非正式交往都特别愉快,这也使她能够轻松地、毫无恶意地处理学术生涯中遇到的所有不公正和荒谬的言行。在这种情况下,她并不介怀,而是一笑了之。

巴特尔·范德瓦尔登(Bartel van der Waerden)[50],综合了艾米尔·亚丁和艾米·诺特激动人心的讲座内容,他们从中创建了抽象代数的公理化方法,他写道[51]:

她这种完全非图像和非计算式的思想,可能是一般人很难跟上她讲课的主要原因之一。她没有说教的天分,甚至在还没有说完陈述之前,她就努力地澄清陈述,迅速地补充解释,这往往产生相反的效果。然而,她的讲座产生了多么深远的影响。她那为数不多的忠实听众,通常是由一些优异的学生和同等数量的教授和客人组成,他们不得不竭尽全力才能跟上她的步伐。然而,那些成功的学生所获得的收获,远超他们从最精致的演讲中的所得。她几乎从未提出完整的理论;通常它们都在发展过程中。她的每一堂课都是一个项目规划。当这个项目由她的学生得以实现时,没有人比她自己更高兴了。她完全没有以自我为中心,不虚荣,除去培养学生,她从不为自己谋求任何东西。她总是给我们的论文写导论部分……

范德瓦尔登在其他地方写道,当他们在哥廷根散步时,诺特就像她和她在布林莫尔的学生一样,讲话如此之快,如此之兴奋,以至于他完全听不懂。如果带着她绕市内走几圈,到第三圈的时候,她就有点喘不过气,说话也慢得足以让他听懂了。

后记

在艾米·诺特去世二十多年后,物理学家们才开始充分利用定理 II的力量。内部对称性可以产生相互作用的观念由杨振宁和米尔斯(R. Mills)[52]付诸于实践,他们试图从同位旋对称中推导出核子之间强相互作用的理论。他们想知道,在时空的每一点上,是否不可能独立地选择同位旋约定,就像我们局域地设置量子力学波函数的相位约定来导出量子电动力学一样。数学构造是这样的:对称性意味着一种守恒的同位旋流(isospin current),无质量矢量场之间相互作用来传递核子间的力。这与现实世界不符。正如物理学中的许多创意一样,第一次应用它们时并不奏效,但想法被保留下来。我们现在已经发现了如何成功地应用这一思想——在夸克和胶子之间的强相互作用的量子色动力学(Quantum ChromoDynamics,QCD)理论中,在电弱理论中,规范对称性必须隐藏起来。

参考文献及注释

[1] 克莱因因其克莱因曲面(Fläche)——被误译为克莱因瓶(Flasche)——的概念而于大众科学文化中闻名。

[2] Emmy Noether. Invariante Variationsprobleme. Gott. Nachr., pages 235–257, 1918. http://bit.ly/2GQyfsm; and Invariant Variational Problems. In Yvette Kosmann-Schwarzbach and Bertram E. Schwarzbach, editors, The Noether Theorems: Invariance and Conservation Laws in the Twentieth Century, pages 3–22. Springer, New York, 2011. doi: 10.1007/978-0-387-87868-3_1

[3] F. Klein. Über die Differentialgesetze für die Erhaltung von Impuls und Energie in der Einsteinschen Gravitationstheorie. Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Mathematischphysikalische Klasse. Nachrichten, pages 171–189, 1918. http://bit.ly/2VsEnKK

[4] David Hilbert. Mathematical problems. Bull. Amer. Math. Soc., 8:437–479, 1902. doi:10.1090/S0002-9904-1902-00923-3. Translated from Göttinger Nachrichten, 1900, pp. 253-297; Archiv der Mathernatik und Physik, 3d ser., vol. 1 (1901), pp. 44-63 and 213-237.

[5] Summary of Emmy Noether’s report to the German Mathematics Club, Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung Mitteilungen und Nachrichten vol 27, part 2, p.47 (1918).

[6] A skeletal but useful reference is E. L. integrals, including the familiar conservation laws 6 shown in Table 1. Hill. Hamilton’s principle and the conservation theorems of mathematical physics. Rev. Mod. Phys., 23:253–260, 1951. doi: 10.1103/RevModPhys.23.253.

[7] For an example derivation, see Chapter 2 of Chris Quigg. Gauge Theories of the Strong, Weak, and Electromagnetic Interactions. Princeton University Press, Princeton, second edition, 2013.

[8] Emmy Noether. Gesammelte Abhandlungen=Collected papers. Nathan Jacobson, editor; Springer-Verlag, Berlin New York, 1983. See pages 23–25.

[9] General coordinate invariance gives rise to the Bianchi identities that cause the energy conservation law to seem trivial. Energy conservation arises from the symmetry, as explained in Katherine Brading. A Note on General Relativity, Energy Conservation, and Noether’s Theorems. Einstein Stud., 11:125–135, 2005. doi: 10.1007/0-8176-4454-7_8. The canonical modern treatment is Richard L. Arnowitt, Stanley Deser, and Charles W. Misner. The Dynamics of General Relativity. Gen. Rel. Grav., 40:1997–2027, 2008. doi: 10.1007/s10714-008-0661-1, arXiv:gr-qc/0405109.

[10] Francis S. Macaulay. Life and work of the mathematician Max Noether (1844-1921). Proceedings of the London Mathematical Society. - 2. ser., 21:XXXVII–XLII, 1923. doi: 10.11588/heidok.00013182.

[11] Garrett Birkhoff and M. K. Bennett. Felix Klein and His “Erlanger Programm”. In William Aspray and Philip Kitcher, editors, History and Philosophy of Modern Mathematics: Volume XI, pages 145–176. University of Minnesota Press,1988. https://www.jstor.org/stable/10.5749/j.cttttp0k.9

[12] The Particle Data Group’s Table of Clebsch–Gordan coefficients, pdg.lbl.gov/2018/reviews/rpp2018-rev-clebsch-gordan-coefs.pdf.

[13] For a brief account of the early years, see Emiliana P. Noether and Gottfried E. Noether. Emmy Noether in Erlangen and Göttingen. In Bhama Srinivasan and Judith Sally, editors, Emmy Noether in Bryn Mawr: proceedings of a symposium, pages 133–137. Springer-Verlag, New York, 1983.

[14] In 1898, the Erlangen Academic Senate held that the “admission of women would overthrow all academic order.” See the Appendix for some examples of the integration of women into American universities.

[15] For a detailed account (in German), see Cordula Tollmien, “Das mathematische Pensum hat sie sich durch Privatunterricht angeeignet” — Emmy Noethers zielstrebiger Weg an die Universität, in Mathematik und Gender 5, 1–12 (2016), Tagungsband zur Doppeltagung Frauen in der Mathematikgeschichte+ Herbsttreffen Arbeitskreis Frauen und Mathematik (edited by Andrea Blunck, Renate Motzer, Nicola Ostwald), Franzbecker-Verlag für Didaktik http://www.cordula-tollmien.de/pdf/tollmiennoether2016.pdf.

[16] J. J. O’Connor and E. F. Robertson. Ernst Sigismund Fischer, MacTutor History of Mathematics. http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Fischer.html, 2006.

[17] Benno Artmann, “Hochburg der Mathematik,” in Georgia Augusta (2008) http://bit.ly/2GQmQZL, pp. 14–23.

[18] Felix Klein, Seminar-Protokolle, http://www.claymath.org/publications/klein-protokolle. For a brief tour, see Eugene Chislenko and Yuri Tschinkel,“The Felix Klein Protocols,” Notices Amer. Math. Soc. 54, 961–970, (2007), http://www.ams.org/notices/200708/tx070800960p.pdf

[19] Norbert Schappacher. Edmund Göttingen mathematician Edmund Landau 19: Landau’s Göttingen: From the Life and Death of a Great Mathematical Center. Math. Intelligencer, 13(4):12, 1991. http://irma.math.unistra.fr/~schappa/NSch/Publications_files/1991b_Landau.pdf.

[20] For the full German text, see Cordula distracting to the students.” Tollmien, “Weibliches Genie: Frau und Mathematiker: Emmy Noether,” in Georgia Augusta (2008) http://bit.ly/2GQmQZL, pp. 38–44.

[21] Letter from the Ministry of Education, to Göttingen. The reply from the Ministry of Education 21 exhibits the Edelstein Collection, the National Library of Israel, http://bit.ly/2BFZHDs. English translation at https://blog.nli.org.il/en/noether/.

[22] H. Weyl. Gravitation und Elektrizität. Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss. Berlin (Math. Phys.), 1918:465. English translation in L. O’Raifeartaigh, The Dawning of Gauge Theory. Princeton University Press, Princeton, 1997, pp. 24–37.

[23] See §3.1 of H. A. Kastrup. On the Advancements of Conformal Transformations and their Associated Symmetries in Geometry and Theoretical Physics. Annalen Phys., 17:631–690, 2008. doi: 10.1002/andp.200810324, arXiv:0808.2730.

[24] See §3.1 of H. A. Kastrup. On the Advancements of Conformal Transformations and their Associated Symmetries in Geometry and Theoretical Physics. Annalen Phys., 17:631–690, 2008. doi: 10.1002/andp.200810324, arXiv:0808.2730.

[25] Paul Adrien Maurice Dirac. Quantised singularities in the electromagnetic field. Proc. Roy. Soc. Lond., A133(821):60–72, 1931. doi: 10.1098/rspa.1931.0130.

[26] Y. Aharonov and D. Bohm. Significance of electromagnetic potentials in the quantum theory. Phys. Rev., 115:485–491, 1959. doi: 10.1103/PhysRev.115.485.

[27] Quoted in Freeman J. Dyson, Birds and Frogs: Selected Papers of Freeman Dyson, 1990–2014, World Scientific, Singapore, 2015, p. 47.

[28] M. Agostini et al. A test of electric from the Borexino experiment 28, an exquisitely radiopure liquid charge conservation with Borexino. Phys. Rev. Lett., 115:231802, 2015. doi:10.1103/PhysRevLett.115.231802, arXiv:1509.01223

[29] For further discussion, see Katherine A. Brading. Which symmetry? Noether, Weyl, and conservation of electric charge. Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics, 33(1):3 – 22, 2002. doi:10.1016/S1355-2198(01)00033-8.

[30] W. Heisenberg. Der Teil und das Ganze: Gespräche im Umkreis der Atomphysik. Piper, München, 2006. p. 280. »Am Anfang war die Symmetrie«, das ist sicher richtiger als die Demokritsche These »Am Anfang war das Teilchen«. Die Elementarteilchen verkörpern die Symmetrien, sie sind ihre einfachsten Darstellungen, aber sie sind erst eine Folge der Symmetrien.

[31] See pp. 85–86 of The Noether Theorems, Ref. 2.

[32] Crowned by a Google doodle: https://www.google.com/doodles/emmy-noethers-133rd-birthday.

[33] Niels Bohr. Chemistry and The Quantum Theory of Atomic Constitution. J. Chem. Soc., pages 349–384, 1932. doi:10.1039/JR9320000349. VIII. Faraday Lecture, May 8, 1930. See p. 383.

[34] Niels Bohr, Hendrik A. Kramers, John C. Slater. The Quantum Theory of Radiation. Phil. Mag., 47:785–802, 1924. http://bit.ly/2ETtID3.

[35] For a commentary, see Helge Kragh. Bohr–Kramers–Slater Theory. In Daniel Greenberger, Klaus Hentschel, and Friedel Weinert, editors, Compendium of Quantum Physics, pages 62–64. Springer, Berlin, Heidelberg, 2009. doi: 10.1007/978-3-540-70626-7_19.

[36] Évariste Galois. OEuvres Mathématiques. Éditions Jacques Gabay, Sceaux, 1989. Les OEuvres Mathématiques d’Évariste Galois ont été publiées dans le Journal de Liouville, Tome XI, année 1846, pp. 381-444. L’étude de Sophus Lie, Influence de Galois, a été publiée dans l’ouvrage Le Centenaire de l’École Normale 1795-1895; http://bit.ly/2QZy0jt, Hachette 1895.

[37] Emil Artin. Galois theory. Dover Publications, Mineola, N.Y, 1998. ISBN 978-0486623429. second edition; edited and supplemented with a Section on Applications by Arthur N. Milgram.

[38] For an account from the perspective of six decades, see Saunders Mac Lane. Mathematics at Göttingen under the Nazis. Notices Amer. Math. Soc., 42: 1134–1138, 1995. http://www.ams.org/notices/199510/maclane.pdf.

[39] http://www.tollmien.com/noethertelegrammapril1933.html.

[40] Richard Courant and David Hilbert. Methods of Mathematical Physics, 2 vols. John Wiley Interscience, New York, 1953 & 1962.

[41] Tufts University Digital Collections and Archives. The Life and Work of Edward R. Murrow: Murrow at the International Institute of Education (IIE), 1932–1935. https://dca.lib.tufts.edu/features/murrow/exhibit/iie.html.

[42] Several interesting documents from the Edelstein Collection in the National Library of Israel appear in Hadar Ben-Yehuda. Emmy Noether: The Jewish Mathematician Who Changed the World. https://blog.nli.org.il/en/noether/, 2018.

[43] Max Born. My life: recollections of a Nobel laureate. Scribner, New York, 1978.See Part 2, Chapter III: Arrival of the Nazis.

[44] An extensive discussion of the drama of 1933 appears in chapters 15 and 16 of Constance Reid. Courant in Göttingen and New York : the story of an improbable mathematician. Springer-Verlag, New York, 1976.

[45] To Join Bryn Mawr. New York Times, page 23, 4 Oct 1933. https://nyti.ms/2Riprj6.

[46] Four of her Bryn Mawr students and Emmy Noether Fellows have contributed admiring recollections: Grace S. Quinn, Ruth S. McKee, Marguerite Lehr, and Olga Taussky. Emmy Noether in Bryn Mawr. In Bhama Srinivasan and Judith Sally, editors, Emmy Noether in Bryn Mawr : proceedings of a symposium, pages 139–146. Springer-Verlag, New York, 1983. For additional information about Noether’s association with Bryn Mawr, see Qinna Shen. A Refugee Scholar from Nazi Germany: Emmy Noether and Bryn Mawr College. The Mathematical Intelligencer, 2019. doi: 10.1007/s00283-018-9852-0. https://repository.brynmawr.edu/german_pubs/19/.

[47] A. Einstein. The Late Emmy Noether; Professor Einstein Writes in Appreciation of a Fellow-Mathematician. New York Times, page 12, 4 May 1935. https://nyti.ms/2GJc4o1.

[48] Reprinted in Auguste Dick’s Emmy Noether, 1882-1935, pp. 112–152.

[49] Reprinted in Auguste Dick’s Emmy Noether, 1882-1935, pp. 153–179.

[50] B. L. van der Waerden. Algebra. Springer-Verlag, New York, 2003. Two volumes.

[51] Reprinted in Auguste Dick’s Emmy Noether, 1882-1935, pp. 100–111.

[52] Chen-Ning Yang and Robert L. Mills. Conservation of Isotopic Spin and Isotopic Gauge Invariance. Phys. Rev., 96:191–195, 1954. doi: 10.1103/PhysRev.96.191.

[53] Margaret W. Rossiter. Doctorates for American Women, 1868-1907. History of Education Quarterly, 22(2):159–183, 1982. doi: 10.2307/367747; and Walter Crosby Eells. Earned doctorates for women in the nineteenth century. AAUP Bulletin, 42(4):644–651, 1956. doi:10.2307/40222081.

[54] Ruth H Howes and Caroline L Herzenberg. Women physicists in the women’s colleges. In After the War: Women in Physics in the United States, pages 5–1 to 5–18. Morgan & Claypool Publishers, 2015. doi:10.1088/978-1-6817-4094-2ch5.

额外的资料

1. Auguste Dick. Emmy Noether, 1882-1935. Birkhäuser, Boston, 1981. https://archive.org/details/EmmyNoether1882-1935.

2. Martha K. Smith and James W. Brewer (editors). Emmy Noether : a tribute to her life and work. M. Dekker, New York, 1981.

3. Bhama Srinivasan and Judith Sally (Editors). Emmy Noether in Bryn Mawr: proceedings of a symposium. Springer-Verlag, New York, 1983.

4. H. A. Kastrup. The contribution of Emmy Noether, Felix Klein and Sophus Lie to the modern concept of symmetries in physical systems. In Manuel G. Doncel, Armin Hermann, Louis Michel, and Abraham Pais, editors, Symmetries in Physics (1600-1980), pages 115–163. Seminari d’Història de les Ciències, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona) Spain, 1987. http://bit.ly/2LG7gyl.

5. Leon M. Lederman and Christopher T. Hill. Symmetry and the Beautiful Universe. Prometheus, Amherst, N.Y, 2008.

6. Celebrating Emmy Noether, a symposium at the Institute for Advanced Study. https://www.ias.edu/ideas/2016/emmy-noether, 2016; History Working Group. Emmy Noether’s Paradise. The Institute Letter, Spring 2017. Institute for Advanced Study, http://bit.ly/2R2J0fU, page 8.

7. Olver, Peter J. Emmy Noether’s Enduring Legacy in Symmetry. http://www-users.math.umn.edu/~olver/s_/noether.pdf, 2018.

8. Clark Kimberling. Emmy Noether, Greatest Woman Mathematician. The Mathematics Teacher, 75(3):246–249, 1982. http://www.jstor.org/stable/27962871.

9. Judy Green and Jeanne LaDuke. Pioneering Women in American Mathematics: The Pre-1940 PhD’s. American Mathematical Society/London Mathematical Society, Providence & London, 2009. https://bookstore.ams.org/hmath-34; see also http://bit.ly/2VAR5qP.

10. Slides illustrating the colloquium on which this article is based are available at Chris Quigg. A Century of Noether’s Theorem, August 2018. https://doi.org/10.5281/zenodo.1346275.

本文是作者于2018年8月15日在费米实验室给的专题讨论的文字部分,经作者授权刊发于《返朴》。文章原标题为Colloquium: A Century of Noether’s Theorem,

https://arxiv.org/abs/1902.01989v2。

# 作者简介 #

克里斯·奎格(Chris Quigg,1944-):美国费米国家加速器实验室(FNAL)的杰出名誉科学家。他曾在欧洲核子研究中心、巴黎高师、康奈尔大学和普林斯顿大学担任访问学者,并曾担任维也纳大学的埃尔文·薛定谔教授。他的研究涵盖了粒子物理学的许多主题,从重夸克到宇宙中微子。他在电弱对称性破坏和超级对撞机物理学方面的工作,获得了2011年美国物理学会樱井(J. J. Sakurai)奖,以表彰他在粒子理论方面的杰出成就,为费米实验室的Tevatron和CERN的大型强子对撞机(LHC)的探索指明了方向。他目前的研究重点是大型强子对撞机实验。

奎格是美国科学促进会和美国物理学会的会员。他曾获得Alexander von Humboldt高级科学家奖。作为美国物理学会粒子和场分部的主席,他领导了2001年关于粒子物理学未来的斯诺马斯(SNOWMASS)研究。他曾担任《物理评论快报》的部门副主编(1980-1983),《现代物理学评论》的副主编(1981-1993)和《核与粒子科学年度评论》的编辑(1994-2004)。他一直是欧洲核子研究中心未来环形对撞机计划的顾问。

奎格还致力于科学传播。他是费米实验室周六早晨物理项目的创始讲师,并为高中生和教师举办了关于科学性质的研讨会。他还定期为公众写作和演讲。他在工作之外喜欢在欧洲的长途小径上徒步旅行,喜欢烹饪。

出品:科普中国

特 别 提 示

1. 进入『返朴』微信公众号底部菜单“精品专栏“,可查阅不同主题系列科普文章。

2. 『返朴』提供按月检索文章功能。关注公众号,回复四位数组成的年份+月份,如“1903”,可获取2019年3月的文章索引,以此类推。

版权说明:欢迎个人转发,任何形式的媒体或机构未经授权,不得转载和摘编。转载授权请在「返朴」微信公众号内联系后台。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国