宋元画中古琴在,琴中有味是清欢

吕埴 文化学者

与《琴有所宜》相对有《琴有所忌》,共八项:

“一曰武士之家不宜鼓琴。武士甲胄之门,圣人以为凶器,故与琴不宜也。常言“将军之家无琴声,画戟门开金鼓鸣”,正此之谓也。二曰商贾不可鼓琴。琴本圣人修身养性,甘贫知止,戒盈之乐。商贾乃利欲悭贪市井之人,而圣人之道故不宜也。三曰优伶不敢鼓琴。且古之有伶官琴者,非倡优妓夫也。即汉唐兴神乐之官,郊祀天地之乐也。令代窃其名者,诚可笑,是今所忌。对倡优鼓者,恐为玷亵圣人。又何况使其抱圣人之琴耶?四曰非中土有乡谈番语者,以其字音之不正,安能合圣人正音?故不宜也。五曰琴本中国圣人君子养性修身之乐,非蛮貊之邦而有也。六曰琴本衣冠严肃,体貌端庄,仁德相称为之。亦非丧门秃发,畸形异服而抱鼓者。辱圣人之乐,大不宜也。七曰百工技艺之人,皆谓之俗夫之材,而抱鼓圣人之琴,是玷辱圣人之器。故忌之也。八曰凡有腋气者,鼓琴冲犯圣人雅物,是亵玷圣人之德,故忌之也。鼓琴三俗尤而忌讳之:心中无德,口上无髯,腹内无墨者,非宜也。”

可知,古人把社会地位较低的武士、商人、工匠、优伶、外邦之人和佛门弟子等都排除在琴艺之外,使其成为士人阶级的专属。其中,武士、商人、工匠、优伶不宜抚琴,尚可理解,古琴向来与杀伐、好利、粗俗、享乐无缘,但把异国之人、佛门弟子也拒之门外,显得不合情理。不过,现存宋元绘画中确实也未发现异国之人和佛门弟子抚琴的身影。

至于“有腋气者”不宜抚琴一条,亦能理解。古琴为圣人之器,清洁之物,自当要远离尘杂,故古人抚琴前常沐浴更衣,焚香盥手。明蒋克谦《琴书大全》中《弹琴盥手》载:

未弹琴,先盥手。手泽能腻弦损声,夏月尤甚。

若手指汗腻潮湿,则于吟猱不易。不过手指干燥同样不宜操琴,可见妙音还需依赖妙指,故明徐上瀛《溪山琴况》“润”况云:

“凡弦上之取音惟贵中和,而中和之妙用全于温润呈之。若手指任其浮躁,则繁响必杂,上下往来音节俱不成其美矣。故欲使弦上无杀声,其在指下求润乎?盖润者,纯也,泽也,所以发纯粹光泽之气也。左芟其荆棘,右熔其暴甲,两手应弦,自臻纯粹。而又务求上下往来之法,则润音渐渐而来。故其弦若滋,温兮如玉,泠泠然满弦皆生气氤氲。”

若燥手枯指抚琴,不仅易出现煞声,且琴声杂芜,难发“中和”之音;而手指温润,玉指冰弦相扣,方能手与弦应,心与琴合。宋元绘画中李公麟《高会习琴图》、佚名《勘书图》等绘有童仆承水供盥手场景,可见此细节亦为古人所重。

除注意保持双手洁净外,古人还常焚香对琴。《溪山琴况》“淡”况云:

“独琴之为器,焚香静对,不入歌舞场中;琴之为音,孤高岑寂,不杂丝竹伴内。”

《洞天清禄集》中《古琴辨》亦有言:

“焚香惟取香清而烟少者,若浓烟扑鼻,大败佳兴,当用水沉、蓬莱,忌用龙涎、笃耨,凡儿女态者。

夜深人静,月明当轩,香爇水沉,曲弹古调,此与羲皇上和异。”

香气氤氲,确能增添抚琴雅兴,但唯香清琴雅,方相得益彰。如李公麟《高会习琴图》、刘松年《松荫鸣琴图》、佚名《松风琴韵》均绘有香炉,且炉烟仅一缕,并不喧宾夺主。此外,佚名《会昌九老图卷》后,元钱鼐题跋有“焚香鼓琴天籁作”字样,卷中虽未绘焚香场景,但可知“清香供素琴”已成琴人共识。

[宋]佚名《会昌九老图卷》局部 故宫博物院藏

古琴演奏最讲究礼仪,这些礼仪不仅体现在器物用品及其摆放形式上,同时也是文人精神境界的表达。明代杨表正的《弹琴杂说》中提到抚琴的礼仪:

“如要鼓琴,先须衣冠整齐,或鹤氅、或深衣,要知古人之象表,方可称圣人之器。然后与水焚香,方才就榻,以琴近案。”

明人徐时琪撰《绿绮新声》中,也有“衣冠不肃、毁形异服”不宜弹的说法。在传为南宋苏汉臣所作的《百子嬉春图纨扇图页》中,即使是抚琴的儿童,也是衣冠整洁,神态恭敬,无丝毫的游戏或亵渎之意。

(传)[南宋]苏汉臣《百子嬉春图纨扇图页》 故宫博物院藏

听琴之人

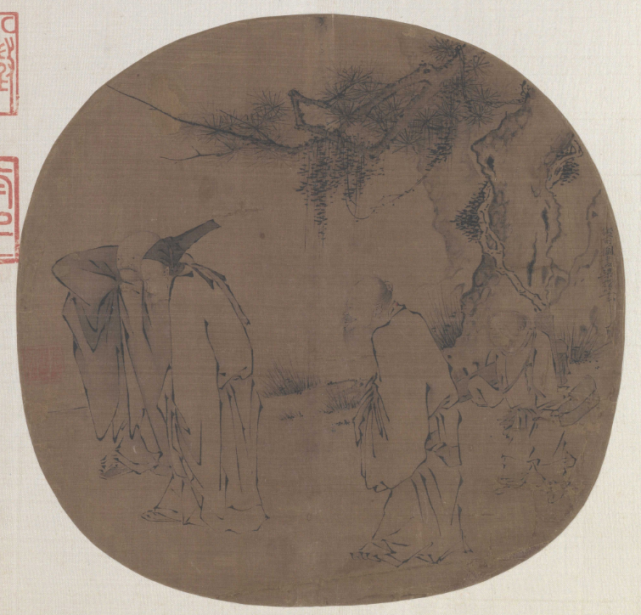

古代琴人时有“欲取鸣琴弹,恨无知音赏”之忧,可知不仅抚琴者须通晓文墨,听琴者也应文质彬彬,方可两全其美,故《太古遗音》中《琴有五不弹》云“对俗子不弹”,宋元绘画中听琴者多出尘脱俗,高逸洒脱,甚至与抚琴者不分伯仲。如北宋赵佶《听琴图》中红袍者按膝“低审”,似击节赞赏;绿衣人端坐“仰窥”,风度俨然;又有王振鹏《伯牙鼓琴图》中,作者用生动准确的笔墨刻画了钟子期的外形特征和内心活动,听琴者的入神跃然纸上;而在元代朱德润《松涧横琴图》中,树下临水的坡岸上三人盘坐,除一人抚琴外,其余二人则着迷聆听,特别是右侧之人挥动左臂,大有唱和之意。此外,不少琴画中可见听者持琴谱细看,如刘松年《琴书乐志图》、佚名《勘书图》等所示。

[元]王振鹏《伯牙鼓琴图》 故宫博物院藏

[元]朱德润《松涧橫琴图》 台北故宫博物院藏

古代琴人之所以“对俗子不弹”,是因其与对牛弹琴类似。如李公麟《高会习琴图》中,立于一旁的童仆咧嘴而笑,犯《琴有十疵》之“容貌不庄”“视听不专”二过,好在其为黄口小儿,尚无伤大雅。而在另外一些画作中,仆佣之辈多忙于杂事,对琴声置若罔闻,与知音者形成鲜明对比。

有意思的是,古琴抚奏者、聆听者均通晓音律,二者身份的界限并不明显,彼此重叠且相互转化。在独自抚琴的图卷中,抚者与听者实为一人,身份正相重叠;转化则如李公麟《高会习琴图》中听者之一正盥洗双手,目光凝视抚琴者的背影,似已做好即将登场的准备,故可以推测下一刻听琴者将摇身一变成为抚琴者,而抚琴者则退居为听琴者一员。

携琴之人

宋元绘画中携带古琴访友、赴宴等题材数见不鲜,“携琴访友”已然成为独立画题,而其背后,是宋元时期琴人间交流学习的真实反映。尤其是南宋琴坛出现浙派,对当时琴界乃至后世琴人影响深远。同一琴派的琴人经常寻师访友、切磋琴艺,通过古琴抚奏、琴谱编纂等方式将琴学思想流播四方。

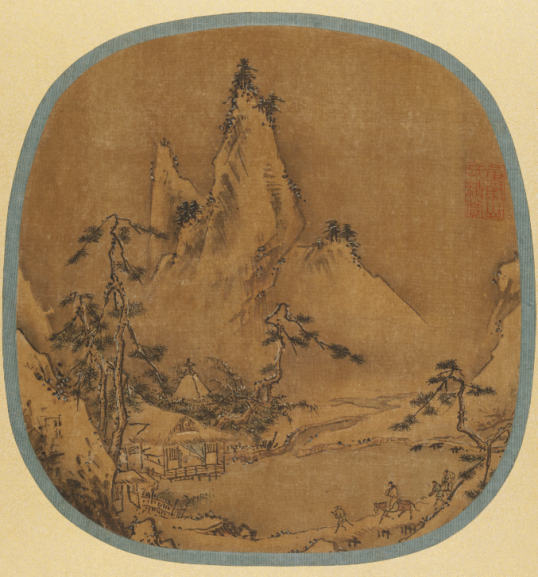

事实上,宋元绘画中“携琴”“策杖”这两个意象常相结合。琴人策杖彳亍,穿梭古道荒天、寒林幽谷,身影分外落寞。如传为南宋佚名(题李嵩款)《木末孤亭图》中,绘秋日江岸之景,悬崖突兀江边,丛树掩映孤亭,远空迷蒙,江天一色。悬崖下一老者策杖缓缓而行,似欲拾级而上前往亭中,身后一童子抱琴相随。江心汀渚相连,绿树小草隐隐可见。琴人不辞劳苦抱琴前往奇伟瑰怪之处,似于泠泠七弦中,心洗流水,千古遗音流淌指下。

(传)[南宋]佚名《木末孤亭图》 故宫博物院藏

而在马远的《山径春行》中,主人踏春行游,衣着及神态描绘细致,昂首捻须,姿态潇洒。主人身后的侍童怀抱古琴,紧随其后,整个画面充满动感。此图是一幅人物与山水结合的佳作,作者不拘泥于描绘人物抚琴活动的场景,而是从画面的精神层面,尤其是古琴在文人雅士生活中所扮演的角色入手,更强调了画中人的精神世界和生活状态。画面右上方有宋宁宗御笔题诗:

“触袖野花多自舞,避人幽鸟不成啼。”

题画诗句将人与景的关系巧妙融合,挥一挥衣袖触碰到路边的野花,野花便舞蹈起来,于是惊动了树上停留的鸟儿。本是一幅清新幽远之作,却增添了不少生趣。在这里,古琴既是主人会友出行时的消遣之物,也是主人悠然心态的真实反映。

[南宋]马远《山径春行图》 台北故宫博物院

同样在元代孙君泽《高士观眺图》中,高士已经到达高处,正坐于石上极目远眺。琴人远离俗尘,归隐山林,清游四方是中国文人经常追求的理想。此图继承了南宋马远、夏珪的院体山水画风,云雾的空间表现手法极为自然,余韵悠远,耐人寻味。但在珪观的《山水图页》中,主人和随从就没那么悠然,漫天大雪之中,四人步履艰难,萧索之感扑面而来。

[元]孙君泽《高士观眺图》 日本东京国立博物馆藏

[宋—元]珪观《山水图页》 东京国立博物馆藏

值得注意的是,许多携琴图画中的携琴之法多失古意。明代朱权《太音大全》中有对携琴之法的论述,即“古人抱琴法”,曰:

抱琴之法,以面为阳而向外,以背为阴而向内,内头前而宜高,尾后而宜低。今人多以背向外者,取其龙池之便,可以容指握也。然如是失于理,未宜。

纵观宋元绘画中的携琴者,除李公麟《西岳降灵图》、佚名《松荫策杖图》、佚名《水村楼阁图》、佚名《携琴闲步图》、佚名《杨柳溪堂图》中为古人正确的携琴法之外,其余多为不合古意的携琴法,甚至有更不雅观的携琴方式,如画中出现童仆肩扛、横抱以及背负的粗俗之法。

[宋]佚名《松荫策杖图》 故宫博物院藏

肩扛古琴见辽代佚名《深山会棋图》,画中童子如扛扁担般携琴,十分滑稽;还有元代佚名《太行山云齐图》,画中仆人将古琴和其他物品一起负于肩上,在风雪中艰难前行。拦腰横抱古琴见夏圭《雪屐探梅图》,古琴与童子身体呈交叉状,头重脚轻稍显不稳,好在有琴囊的保护,避免了磕碰。

[元]佚名《太行山云齐图》 收藏地不详

按琴囊为“琴坛十友”之一,赵伯驹《江山秋色图》、马远《月下赏梅图》、夏圭《雪屐探梅图》、梁楷《三高游赏图》、佚名(旧传赵孟頫)《画渊明归去来辞》等均绘此物,可见古人携琴外出多以琴囊盛琴,以挡灰避雨。除琴囊外还有琴匣,亦占“琴坛十友”一席,不过琴匣多置室内,为保护琴器之用,惜宋元绘画中不见。

[南宋]梁楷《三高游赏图》 故宫博物馆藏

[元]佚名《画渊明归去来辞》 台北故宫博物馆藏

余语

琴、棋、书、画是中国古代文人必修之道,古琴首当其选。而东汉桓谭的《新论·琴道》,则说“八音广博,琴德最优,古者圣贤玩琴以养心”。由于古琴以中正平和、修身养性为宗旨,所以在绘画中也多见以古琴为题材,于是绘画和音乐已融为一体。在画中,如身临其境,聆听乐之清音;在乐中,随着弦音的起伏,一幅幅美妙的画面呈现在我们的面前。另外,宋元绘画中与古琴相关的画卷反映出宋元琴学发展的诸多方面,还原了彼时琴坛的历史面貌,为今人研究宋元琴学,乃至琴乐发展提供了宝贵的一手材料。尤为重要的是,这些画作承载的图像内涵多与历代琴书文献所载吻合,可两相参照,互为增益。

2023-06-02

2023-06-02

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国