最近,一些短视频平台上出现了不少让人哭笑不得的“科普短视频”,这些创作者语气坚定、信誓旦旦地说:

“欧洲的共济会组织从元朝开始,就策划大规模盗取中国文化,尤其是中国发达的科学技术成就。到明朝中期的时候,更是大规模推进,并指明朝礼部尚书、内阁大学士徐光启配合共济会把《永乐大典》中的科学技术成就偷去了欧洲。”[1][2]

图片来源:新闻截图

这种说法,实在是太高估子虚乌有的“共济会”,也诬陷了伟大学者徐光启。

换言之,说这话的人,既不懂西方历史,更不懂中国历史。

为什么说“高估了共济会”呢?

在明末意大利传教士利玛窦来到中国之前,欧洲和中国之间也有过人员来往,比如马可·波罗等。但文字描述信息模糊,甚至被遗忘,导致在很长一段时间里,欧洲人根本不知道“中国”这个国家具体在哪里。

长期以来,他们认为存在两个国家:经中亚到达的“契丹”和经海路到达的“赛里斯”(产丝绸的地方)。利玛窦到北京之后,经过对比才弄清楚所谓契丹和赛里斯其实就是一个国家。

后来传教士鄂本笃又从印度经中亚走到了肃州(甘肃酒泉),又一次证明了利玛窦的认识。[3]

我们可想而知,假如真的存在神秘、强大又先知先觉的“共济会”的话,利玛窦他们就不必如此辛苦才认识“中国”了。

利玛窦(1552~1610)是第一个在内地活动,并产生重大影响的欧洲传教士。他的学问和道德受到了中国士大夫们的普遍尊敬和赞扬,称之为“西儒”。

利玛窦画像。图片来源:wikipedia

后来还有一位传教士艾儒略,甚至被称为“西来孔子”。

明清之际,大约有 800 位传教士来华,他们带来了大量文化和科学技术知识,拓宽了中国士大夫们的视野,让中国认识到在西方还有一个高度发达的文明[4]。

对传教士来说也是如此,利玛窦曾经这样对徐光启说:“向自西来,涉海八万里,修途所经无虑数百国,若行枳棘中。比至中华,获瞻仁义礼乐声明文物之盛,如复拨云雾见青天焉。时从诸名公游,与之语,无不相许可者,吾是以信道之不孤也。[5]”

这个时期,传教士和中国士大夫们互相尊重,平等对话,彼此都拥有强大的文化自信,跟两百多年后清末大相径庭。

利玛窦所属的耶稣会,当时对传教士们的要求就是“入乡随俗”,不需要一定遵循天主教那么刻板的规矩,可以根据当地风俗灵活变通。利玛窦来到中国之后,为了融入中国社会,先是作和尚打扮,后来穿戴儒服,定下了“学术传教”的方略。

利玛窦(儒服)像,1915年水彩画,图片来源:wikipedia

他发现中国特别重视数学、天文等学问,大明当时正面临修改历法的难题。巧合的是的,在利玛窦踏上澳门土地的 1582 年,欧洲刚好完成了历法改革,制定了格里高利历,也就是今天通行的公历。

所以,他跟士大夫们积极交往,力争前往北京,帮助大明王朝修改历法,从而争取皇帝对传教士的认可和保护。

利玛窦学术传教方略一直延续到清朝康乾时期。

如何公正地评价徐光启?

跟传言中的说法相反,徐光启等第一代天主教徒,没有打算帮欧洲人偷走中国文化。实际上,徐光启有过一个把欧洲文化科技都搬过来的计划,你也可以称之为“大明科学院+大明社科院”的计划。

徐光启是一位有胆识,有眼光,有勇气的学者。

利玛窦(左)与徐光启(右) 图片来源:wikipedia

他认识到了西学内涵丰富,而且有很多可以对中华文明形成补充的知识。比如数学、天文、水利、兵器等。

作为一代儒宗,他之所以加入天主教,也是因为看到天主教跟中国儒释道之间的异同。

中国士大夫达则兼济天下,儒家是积极入世的,佛道是出世的,是失意者隐遁之所。徐光启看到利玛窦携来的天主教的学问,即有关于“事天之学”(神学),又有经世济用的科技,认为这样的学问“真可以补益王化,左右儒术,救正佛法者也[6]。”

在万历四十四年(1616 年),徐光启向万历皇帝上过一个奏折《辨学章疏》召集传教士和中国学者,“同译西来经传,凡事天爱人之说,格物穷理之论,治国平天下之术,下及历算、医药、农田、水利等兴利除害之事,一一成书。[7]”

再召集中国儒释道各家学者,对比评议。万历皇帝对此的态度,仅仅是御批“知道了”。

在崇祯二年(1629 年),徐光启给崇祯皇帝修改历法的方案中,他提醒皇帝,数学这种基础知识,不但可以用于天文学,而且关系到日用民生的各种技术上去。他列出的“度数旁通十事”中,这“十事”包括:治历、水利测量、乐器制造、军事器械和建筑、理财方法、房屋桥梁建设、民用机械制造、地理测量、医药、计时仪器。[8]

此时的欧洲,法国首相黎塞留于 1635 年创立法国科学院,英国学者们在 1660 成立了“伦敦皇家自然知识促进学会”,即英国皇家学会。

如果徐光启翻译西学、中西沟通对比研究的宏伟设想得以实现,我们可以说,“中国科学院”发起的时间甚至要早于英法。

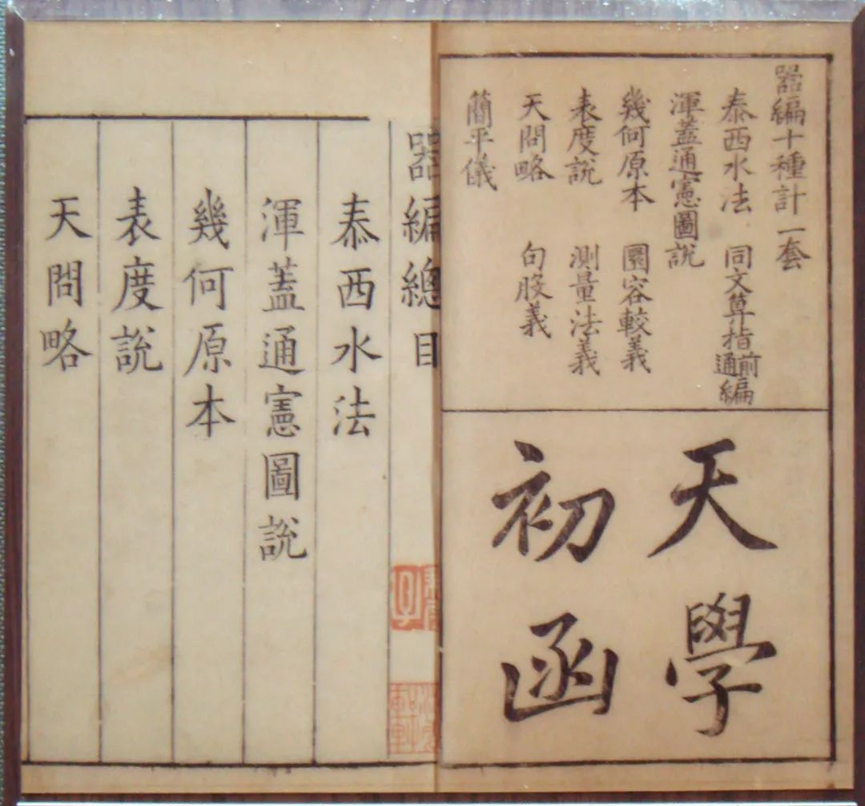

天主教刊物《天学初函》收录大量徐光启译著,图片来源:wikipedia

徐光启面对西学的态度是,先学习,再超越。“欲求超胜,必先会通;会通之前,先须翻译。”

比如在修改历法时,他一度想是否可以“议用西历”,即直接使用现成的公历。但他很快就确定,应该先学习原理、方法,而且要吃透每一步,“今所求者,每遇一差,必寻其所以差之故;每用一法,必论其所以不差之故。[9]”以便后人遇到历法再出现误差,可以知道如何修改。

这个见解,可谓极其高明。徐光启既谦虚而明智地看到了西方天文学的先进,又充满自信地了解这些我们都可以学会,而且融会贯通,甚至超越之。

1620 年,法国传教士金尼阁第二次来到中国(他曾将《伊索寓言》译成中文),携带了七千多册欧洲图书,其中包括哥白尼、开普勒的科学著作。

他雄心勃勃地计划将之全部译成中文。可惜大明朝内外形势已经改变,徐光启忙于修历工作,并在《崇祯历书》即将完稿之前去世,这些书籍从此被人们遗忘。

中国与西方科学的“擦肩而过”

过去有观点认为,传教士故意不把“好的”科学传给中国,比如《崇祯历书》还是以第谷体系为基础,没有介绍日心说知识。这也是一个科学和历史的误会。

首先,17 世纪是地心说占据主流,日心说在欧洲科学界尚未得到公认的时代。而且,即便是后来天主教会禁止传播日心说观点,其他国家的传教士依然把哥白尼、开普勒、伽利略、牛顿等学说传授到了中国,不存在“不传授”的事情。

对比而言,中国士大夫们的学习精神却是不足的。

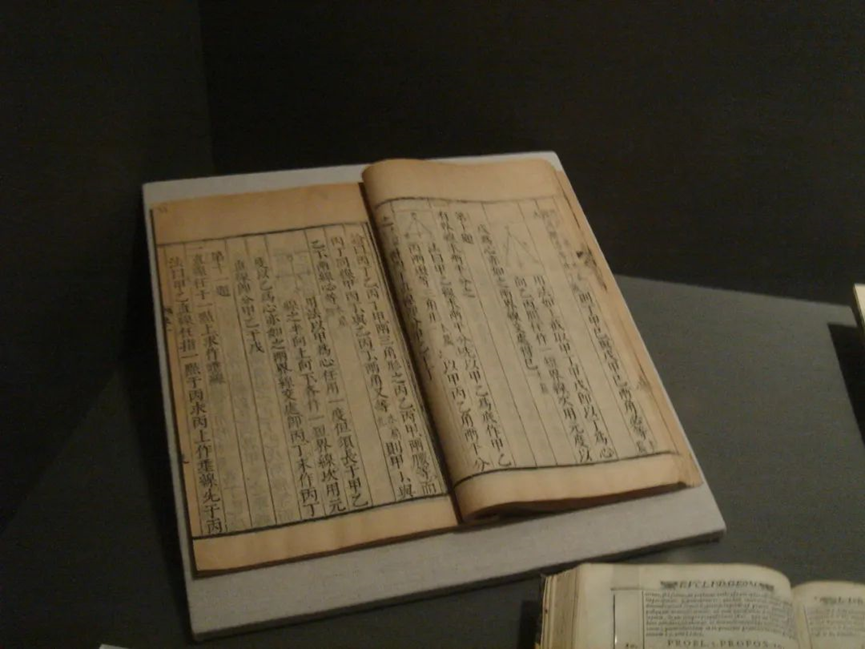

《几何原本》北京印刷本,藏于罗马中央国立图书馆,图片来源:wikipedia

比如徐光启和利玛窦翻译了《几何原本》前六卷,这其中包括了我们现在在中小学数学课上学到的几乎全部几何学知识。可是在儒家为正统,以八股为考试形式的大明朝,能读懂《几何原本》的人几乎没有。

徐光启非常重视作为基础学科的数学,他认为“能精此书者,无一事不可精,好学此书者,无一事不可学”,还认为“窃意百年之后必人人习之,即又以为习之晚也”。[10]

万历三十五年(1607 年),徐光启和利玛窦翻译完了前六卷,并刊刻出版。1610 年,利玛窦在北京去世,遗物中有一本校订本。1611 年夏,徐光启根据老友的校订手稿重新修订了一版,还念念不忘“续成大业,未知何时,未知何人,书以竢焉[11]”。

出乎徐光启预料的是,除了少数几位数学家之外,大多数读书人对《几何原本》依然茫然无知。康乾时期的数学家和传教士们再也没有起过继续翻译的念头。

1857 年,李善兰和传教士伟烈亚力才完成了《几何原本》全书的翻译工作。

这一等,就等了整整两百五十年,已经是鸦片战争之后了。

我们可以设想,在历史给予中国两百多年的时间里,假如我们像徐光启那样认识到了西学的意义,积极翻译学习,甚至派出留学生到欧洲可以参与科学史的发展过程。不必经历鸦片战争,才知道向西方学习的重要性。

可惜的是,历史没有“假如”。

参考文献

[1]知乎(网页):如何评价徐光启

[2]历史人物故事会(搜狐网页):徐光启:近代科学先驱,中西会通第一人,差点改变中华文明历史

[3]利玛窦,《利玛窦中国札记》,中译者序言p7-9,中华书局,2010年4月第1版

[4] 朱雁冰,《耶稣会与明清之际中西文化交流》,浙江大学出版社,2014年8月第1版

[5] 徐光启《辨学章疏》

[6]《徐光启集》P431

[7] 中华书局,2014年7月第1版

[8]徐光启《条议历法修正岁差疏》

[9]徐光启 李天经《治历缘起》,湖南科学技术出版社,2017年9月第一版

[10]徐光启《几何原本杂议》,《徐光启集》P431,中华书局,2014年7月第1版

[11]徐光启《题几何原本再校本》,《徐光启集》P431,中华书局,2014年7月第1版

作者丨孙正凡 天文博士

审核丨孙轶飞 河北医科大学医学教育史研究室主任

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国