国博藏《真赏斋图卷》中的古琴为何消失(下)

吕埴 文化学者

华夏与真赏斋

在两幅《真赏斋图卷》中,文徴明都有署款,从中可以得知都是为“华君中甫”所作。

华夏,字中甫,号东沙,无锡鹅湖荡口人。

关于华夏的生卒年代,因新近出现的华启直为华夏撰写的墓志铭而得以解决,华夏生于弘治七年(1494年),卒于隆庆元年(1567年)。而此前蔡淑芳《华夏真赏斋收藏与〈真赏斋帖〉研究》一文曾认为,华夏“生于明孝宗弘治三年(1490年),卒于明世宗嘉靖四十二年(1563年),年七十四岁”,明显有误。

有关华夏的传记很少,《明清江苏文人年表》记录华夏著有《东沙集》,却不见流传。《鹅湖华氏通四兴二支宗谱》中的记载也不多,曰:

“夏,字中甫,号东沙,国学生,师事阳明先生,有声南雍,遘疾辍业,建真赏斋以藏三代鼎彝、魏晋法书,本书有传。寿七十有四,葬胶山,子二,长龙光,幼耿光。”

《华氏传芳集》卷六中有“东沙府君宗谱传”,内容为:

“通四支小山府君长子,英敏嗜学,有声南雍。师事阳明先生,而与文征仲、祝希哲为友。既遘衄疾,弃举子业,乃寄情于古图史金石之文。构真赏斋以蓄三代鼎彝、魏晋法书,摩掌终日弗倦。大江以南鉴赏家首推华东沙府君,事祖若父以孝称。方阳明先生遭谗祸且不测,从游者争避匿,府君日侍左右,士论韪之。卒年七十四,葬胶山。子二,龙光、耿光。”

此外,《无锡金匮县志》和《藏书纪事诗》中亦有相似的记载。

明代设在北京的国子监称“北雍”,南京的国子监称“南雍”,华夏曾为南京国子监的“国学生”。但因身体有恙,转而寄情收藏。

华家为无锡望族,《华氏传芳集·华氏役田记》记载“当地十余万亩无他姓,皆华氏田”,华家当时除了华夏,还有华云、华珵也是大收藏家。华夏和华云经常被混淆成一个人,上海博物馆编《中国书画家印鉴款识》和江西美术出版社的《中国鉴藏家印鉴大全》就将华补庵(华云)的印章当作华夏的。

真赏斋在无锡荡口,为收藏家华夏所建。

此斋建于何年,未见记载。最早的关于真赏斋的记载是在周道振、张月尊所辑的《文徴明年谱》中的“嘉靖元年壬午(1522年)”条:

“正月,华夏刻《真赏斋帖》,徴明为钩摹,章文刻石。”

然而,施安昌在《华夏与〈真赏斋帖〉》中对文氏父子是否“钩摹”一事提出了质疑。文徵明子文彭在《华氏阁帖合璧诸跋》上重题自己癸未岁(1523年)的题跋有“余每造其真赏斋,必焚香盥手”之语。可以肯定,真赏斋建于1523年之前。

至于二人从何时开始交往,现未见具体的记载。但是《文徵明年谱》一书中,不时出现文徵明与华夏来往的文字记载,可以看出他们交往的大概情形:

正德十四年己卯(1519年)五月望,文徵明跋华夏所藏宋拓《淳化祖石刻法帖》六卷。此后,文徵明为华夏的大量收藏作了鉴定与题跋。

嘉靖元年(1522年)春,《真赏斋帖》模勒上石,上卷《荐季直表》后刻有袁泰两跋,由文徵明小楷誊录。

嘉靖九年庚寅(1530年),文徵明跋华夏所藏《续收淳化祖石刻法帖》及唐颜鲁公《刘中使帖》。

嘉靖十年辛卯(1531年)九月,跋《袁生帖》;十月,跋《荐季直表》;又跋黄山谷《伏波神祠诗卷》。

嘉靖十一年壬辰(1532年)六月,跋华夏藏《唐摹万岁通天帖》,又跋五字损本《兰亭序》。

嘉靖二十八年己酉(1549年)秋,文徵明为华夏作《真赏斋图卷》一幅。

嘉靖三十一年壬辰(1532年),文徵明为华夏跋考所藏王字损本《兰亭序》。

嘉靖三十二年癸丑(1553年)四月八日,文彭至无锡,过华夏家。应华夏之请,文彭将文徵明于嘉靖十年、十一年所书的三跋小楷录于用古纸拓就的《真赏斋帖》后,文彭自己并书一跋于父跋后。华夏亦将此四跋刻石并附于《真赏斋帖》后。

嘉靖三十三年甲寅(1554年),文徵明“应华夏请,撰其父钦墓志。钦父南坡翁坦,母钱氏,皆徵明为墓志并书。钦妻先卒,亦徵明撰志并书”。

嘉靖三十六年丁巳(1557年),文徵明为夏撰《真赏斋铭》一文。四月十六日,文徵明用隶书《真赏斋铭•有序》和小楷书《真赏斋铭•有叙》书于其八十岁时所作的《真赏斋图卷》后。此外,又为华夏另作一幅《真赏斋图卷》,同样小楷录《真赏斋铭·有叙》于图后。

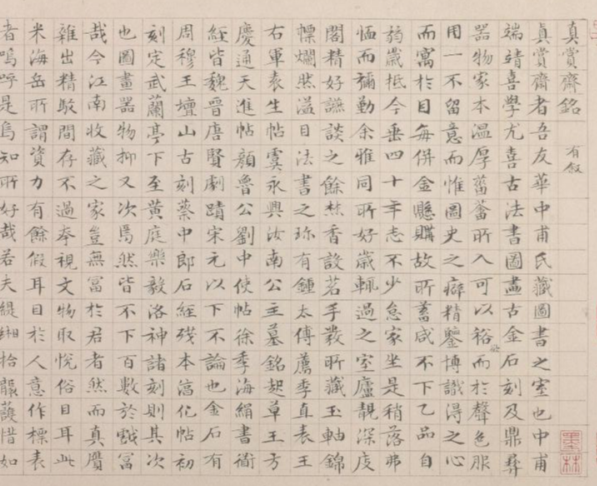

国博本小楷《真赏斋铭•有叙》

嘉靖三十七年戊午(1558年)七月十八日,文徴明将自己曾经作的《夏日友人池亭追凉》《夏夜苦热》及《秋夜有感》三首五言古诗书于扇面,赠送给华夏。

对于二人之间的交往,有的认为是文人君子之间的惺惺相惜。也有的认为是收藏家与书画家之间的相互利用,例如英国的柯律格在其《雅债:文徵明的社交性艺术》一书便言:

“文徵明与华夏的往来对对方都是有利的,除了物质上的好处,文徵明作为鉴赏家的声名也建立在有机会接触华云、华夏二人之著名藏品的基础之上。”

文、夏到底是淡如白水的文人之交,还是所谓的相互利用,这都是一个社会学的问题,此处不深究。

文徴明与华家交往的不止华夏一人,在《文徴明集》和《文徴明年谱》里记载的还有华云、华复、华世祯、华察、华珵等。华夏交往的苏州文人也不止文徴明,还有陈宽、沈周、祝允明、陈淳、李东阳、蔡羽、都穆等。此外,华夏和文徴明子辈文彭、文嘉等亦交情深厚。

大约在嘉靖三十一年(1532年)至三十二年(1533年)期间,真赏斋曾遭火劫。对于这次大火,一些史书记载为倭寇所为,但也有人提出不同的看法,认为当年倭寇并没有抢劫烧杀荡口。当时无锡部分渔民组成一个土匪团体——水浒帮,华氏真赏斋之劫应是水浒帮所为。真相到底为何,现已无从考证,但可以确定的是真赏斋被毁后再未重建。

古琴的有无

《真赏斋图卷》是文徴明为友人所绘的作品,房舍均被认为曾在历史上真实存在。然而作为无锡当地名门望族的华氏家族,华夏的私人别墅大抵不会如文氏图卷上所示的那样简单、朴素。

图卷与现实之间的不同,似乎揭示了文徵明在此类图卷中一个被掩藏的意图:借现实中的斋舍之名,营造文徴明心中江南山水间文人斋舍的理想形式,强调斋舍主人清高、淡泊的文人品性,传达画家本人对山水间悠游生活的怀想、对士人隐逸生活解读以及对文人身份的界定和理解。因而,文徵明所绘的真赏斋更近似明代士人的市隐生活所期待的意境。文氏在《顾春潜先生传》中以陶渊明为证论及当今士人的市隐生活:

“或谓昔之隐者,必林詑而野处,灭迹城市。而春潜既仕有官,且尝宣力于时,而随缘里井,未始异于人人,而以为潜,得微有戾乎?虽然,此其迹也。苟以其迹,则渊明固尝为建始参军,为彭泽令矣。而千载之下,不废为处士,其志有在也。渊明在晋名元亮,在宋名潜。朱子于《纲目》书曰,晋处士陶潜,与其志也。余于春潜亦云。”

可知,在文徴明看来市井生活中寻得文人雅士的清幽之所和隐逸之境是能够同时兼得的。这一观点在明中晚期的文人群体中也得到广泛的认同,文徵明曾孙文震亨《长物志》卷一“室庐”,指出尘世生活中建设文人雅居的可行性和要求:

“居山水间者为上,村居次之,郊居又次之。吾侪纵不能栖岩止谷,追绮园之踪,而混迹廛市,要须门庭雅洁,室庐清靓,亭台具旷士之怀,斋阁有幽人之致。又当种佳木怪箨,陈金石图书,令居之者忘老,寓之者忘归,游之者忘倦。”

将文震亨所指的有“旷士之怀”“幽人之致”的室庐境界与文徴明笔下的屋舍对照,《真赏斋图》中以理想化的房舍借喻文人隐逸市井的做法则不难理解。

然而,文徴明对理想文人的释义在国博本《真赏斋图卷》中却出现些微的变动。

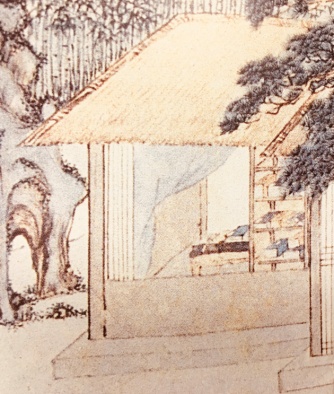

上博本中茶寮

首先,上博本《真赏斋图》右侧的茶寮被略去。茶寮是明代文人山间幽居不可或缺的组成部分之一,《长物志》卷一“室庐”有言:

“构一斗室相傍山斋,内设茶具。教一童专主茶役,以供长日清谈,寒宵兀坐。幽人首务,不可少废者。”

以“幽人首务”定义茶寮,可见茶和茶寮对文人的重要性。明中晚期,士人生活、交往中茶成为标榜君子之境和士人身份的重要象征,文徴明本人便是“嗜茶”的名士之一。文氏笔下的茶寮形象并不少见,《品茶图》《茶事图》《惠山茶会图》《茶具十咏图》等皆是其代表性的茶画作品。现藏于台北故宫博物院的文氏立轴《茶事图》,不论是门前的苍松、跨立于河岸的石桥、远到的友人以及茶寮中烹茶的场景,均与上博本《真赏斋图卷》有极大的近似。

上博本中的古琴

而与茶寮同时被略去的,还有上博本《真赏斋图卷》中原本放置于左侧房舍中的古琴。古琴的实际功能并不重要,同样只是身份的一种象征。明代中期王佐在增订明初关于器物鉴藏的书籍《格古要论》时,调整了该书目录的顺序,把“古琴论”放置于首位,“物莫古于琴书,在学者所当先务,今是正之,以琴书列于卷首”。“先务”一语,充分定义了古琴对于学者的重要性。

张岱《陶庵梦忆》“丝社”一节,则记录明代文人以琴会友的雅集场景:

“越中琴客不满五六人,经年不事操缦,琴安得佳?余结丝社,月必三会之。有小檄曰:‘中郎音癖,《清溪弄》三载乃成;贺令神交,《广陵散》千年不绝。器由神以合道,人易学而难精。幸生岩壑之乡,共志丝桐之雅。清泉磐石,援琴歌《水仙》之操,便足怡情;涧响松风,三者皆自然之声,正须类聚。偕我同志,爱立琴盟,约有常期,宁虚芳日。杂丝和竹,用以鼓吹清音;动操鸣弦,自令众山皆响。非关匣里,不在指头,东坡老方是解人;但识琴中,无劳弦上,元亮辈正堪佳侣。既调商角,翻信肉不如丝;谐畅风神,雅羡心生于手。从容秘玩,莫令解秽于花奴;抑按盘桓,敢谓倦生于古乐。共怜同调之友声,用振丝坛之盛举。’”

沈仕《林下盟》谈文人生活的理想模式:

“读义理书,学法帖子,澄心静坐,益友清谈,小酌半醺,浇花种竹,听琴玩鹤,焚香煎茶,登城观山,寓意奕棋。”

《长物志》卷七“琴”,则以“琴为古乐,虽不能操,亦须壁悬一床”的表述,说明琴对于文人隐逸情境营造的必要性。

1955年在福建福州洪山乡清泉山发现的一座嘉靖二十四年(1545年)张海夫妻合葬墓,出土了一批锡制家具明器,其中的一张桌子上摆放了砚、笔架、古琴、乌纱帽等。古琴是明代士人书斋必不可少的器具之一,是个人情操的象征物。

不难看出,明代文人对待琴事态度并不停留于操琴,而是与品茗一样,借古琴喻文人情操,营造符合文人身份的专属情境,将文人的雅致、精致的生活标准与世俗生活加以区分,进一步强化文人身份的独特性。

然而,这些与文人身份建构息息相关的古琴却在国博本《真赏斋图卷》中却被果断地略去。在这幅图卷中文氏有意变动文人雅集的传统表现模式以及这一模式建构的文人形象,转向关注斋主人——华夏作为收藏家的个性化的文人身份建构。

华夏是明代江南地区首屈一指的收藏大家,其对于碑帖、彝器、书画均颇有研究,经其鉴定收藏的古玩器物均为精品真迹,因而也得到“江东巨眼”的美称。真赏斋是其鉴别、收藏古玩的私人场所,同时也是华夏与其好友鉴赏、交流古玩收藏的雅集场所。

文徴明在《真赏斋铭·有叙》中记载了真赏斋在华夏收藏活动中发挥的作用,以及华夏对于收藏古玩的“真赏”态度:

“中甫端靖喜学,尤喜古法书图画,古金石刻及鼎彝器物。家本温厚,蓄畲所入足以裕欲,而于声色服用一不留意,而惟图史之癖,精鉴博识,得之心而寓于目。”

华夏对于古籍书卷、古金石刻、鼎彝器物的收藏决非一般好事者的业余态度,也不是用钱购置古物装点文雅的俗人之举。

比较而言,国博本《真赏斋图卷》似乎要塑造一种不同于传统古物赏鉴的场景和人物态度。画面中的主客仆三人似乎沉浸于画卷的欣赏中,书斋之中的主客二人在欣赏书画的无言情境之中获得心神交汇,一种清净淡泊的气氛跃然纸上。或许正是这一原因,文徴明在此本中特意省去了古琴形象。

国博本局部2

余语

古琴对于明代中晚期文人身份建构,具有的特殊意义。然而在文徴明的两幅《真赏斋图卷》中,却一现一隐。上博本《真赏斋图卷》可以被视为遵循传统文人雅集图式的模式化呈现,它要传达的不是华夏的个人特质,而是文人群体的共性和群像;而国博本《真赏斋图卷》却有意打破传统模式的束缚,在构图上作了大胆的剪裁,故意省去古琴形象的描摹,使主题更为集中,塑造了一位以“真赏”为宗旨的收藏鉴赏家。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国