清初“四王”笔下的古琴(上)

吕埴 文化学者

音乐和绘画作为两个独立的艺术门类,具有各自不同的特点,但它们所呈现出的有形美和无形美却能相互影响并转化。经过明朝末年的社会动荡,“古琴”与“山水”相遇在清朝初期,相遇在“四王”的画笔下。这是一对音乐和绘画“奇妙的组合”,但两者之间却无丝毫的违和感,一切都是那么的“自然”。

“四王”和他们的绘画

“四王”是指王时敏、王鉴、王翚和王原祁4位画家。他们崇尚董源、巨然与“元季四大家”,以摹古为主旨,因受清王室扶植,“四王”画派得以成为画坛正统,从学者众多,影响深远。

王时敏(1592—1680),江苏太仓人,字逊之,号烟客,晚号西庐老人。崇祯初以荫仕至太常寺少卿,人称“王奉常”。因其与祖父王锡爵、父亲王衡及儿子王掞,皆官至一品,世人称其家族为“四代一品”。入清后,王时敏以遗民自居不仕,与王鉴共为清初画坛领袖。

王时敏颇得祖父王锡爵喜爱,他自幼研习书画,又得获董其昌亲传。《清史稿》载:

“明季画学,董其昌有开继之功,时敏少时亲炙,得其真传。锡爵晚而抱孙,弥钟爱,居之别业,广收名迹,悉穷秘奥。”

就其学画条件而言,真可谓是赢在人生的起跑线上。王时敏的山水宗法黄公望,用笔沉着,功力深厚。

[清] 叶衍兰《清代学者像传·王时敏》 中国国家博物馆藏

王鉴(1598—1677),江苏太仓人,王世贞曾孙,字玄照,后改字元照、圆照、元炤,号湘碧、染香庵主、弇山后人。其为崇祯六年(1633年)举人,以荫仕至廉州太守,入清后再未出仕,以画艺为业。

王鉴的山水受董其昌影响,上溯董源、巨然,专心于元四家,多取法黄公望。其山水“运笔出锋,用墨浓润,青绿设色,皴染兼长”。王鉴虽是王时敏子侄辈,但二人年龄相差不多。他与王时敏同为董其昌弟子,也都是“娄东派”巨擘。

[清] 叶衍兰《清代学者像传•王鉴》中国国家博物馆藏

王翚(1632—1717),字石谷、臞樵,号乌目山人、耕烟散人、清晖老人等,江苏常熟人。自幼嗜画,秉承家学,深受董其昌“师古”理论影响。

王翚20岁结识王鉴、王时敏后,摹古技法日益精进;中岁融汇南北宗,集古之大成,又能师法自然,自称“以元人笔墨,运宋人丘壑,而择以唐人气韵”;晚年尽脱前人窠臼,笔墨自如。尤其是60岁时,王翚以布衣应诏供奉内廷,绘制《康熙南巡图》,获康熙帝褒奖。王翚画风宗学者甚多,形成“虞山派”。称之者曰:

“画有南、北,至翚而合。”

[清] 叶衍兰《清代学者像传•王翚》 中国国家博物馆藏

王原祁(1642—1715),字茂京,号麓台,又号石师道人,王时敏之孙。在王原祁年纪尚幼时,其绘画天赋就给了祖父王时敏一个惊喜。据《清代学者像传》记载:

“(王原祁)偶作山水小幅,黏书斋壁,奉常(王时敏)见之,讶曰:‘吾何时为此耶?’询知,乃大奇曰:‘此子业必出我右!’”

王原祁于康熙九年(1670年)中进士,以绘事供奉清廷,曾奉旨编纂《佩文斋书画谱》,累官户部侍郎。其山水继承家法,师法宋元名家,于黄公望浅绛尤为独绝。喜用干笔焦墨,层层皴擦,笔墨功力深厚,有“笔端金刚杵”之称。

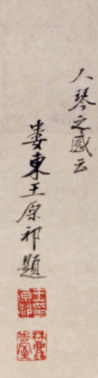

[清] 叶衍兰《清代学者像传•王原祁》 中国国家博物馆藏

“四王”中,以王时敏为首,不仅是因为他的高超的艺术造诣和艺术成就,也因它与其他“三王”的特殊关系。王时敏的祖父王锡爵、父亲王衡与董其昌交好,由此王时敏有幸在董其昌亲自指导和影响下,走上了摹古的正宗之路,这在其《山水轴》中可见一斑。王鉴与王时敏的身世背景相似,善于摹古,29岁时专程去松江拜访董其昌,曾在董其昌处见到董源的作品,于是开始师法董源、巨然,融合“元四家”,又多取法于黄公望,风格明朗简洁。

王时敏与王鉴,皆是当时位居高官、著名文人的后代。王时敏的祖父王锡爵为万历朝首辅,王鉴的曾祖父王世贞在万历间官至南京刑部尚书,居“后七子”之首,为一时文坛领袖。有这样的家庭出身,他们早在明季就顺利入仕。不过,二人均因仕途不顺在清王朝建立前就离开了朝政。明亡之际,他们都选择了明哲保身,一方面以绘事交游遗民,互通声气;另一方面也与降清的文坛领袖吴伟业、钱谦益等人时有来往,借以保持同新王朝的联系。此外,他们还热情扶植画坛后学,培养子弟读书仕进。王原祁的入仕,王翚的入宫供职,到后来二人的名动朝野,最终促成了“四王”艺术成为清代画坛的正统,这都是王时敏与王鉴教育培养的结果。

王翚自幼学习书画,早年仿古已卓有成效,随后又受王鉴、王时敏影响,形成了自己的艺术风格。王原祁自幼受其祖父王时敏与王鉴教导,继续发展仿古之路,练习传统笔墨,功底极深,一生临习黄公望,汲取“元四家”之所长,注重实际感受和生活情趣,在笔墨构图、意境表达方面形成了自己独特的风格。

[清]王原祁《仿王蒙秋山萧寺轴》 故宫博物院藏

抚琴与作画

屋舍是“四王”山水中的常见点景:王时敏的屋舍漫笔率意而成,屋中多以闲窗一人面对空寂的山水,独自而坐为主;王鉴的屋舍勾画谨细,多有一人闲坐,或有策杖高士款款而来;王翚笔下多为两人屋中对谈,即便是个人枯坐于室,室外也有从远处来访友人,或骑驴、或荡舟;而王原祁的屋舍几乎一无例外的是空无一人,是随意几笔勾勒的“虚室”。

既然有“屋舍”,必然要与“人”产生关系,这“人”要么在抚琴,要么在听琴,要么携琴在路上。即便是空空如也的“屋舍”,也是在诉说“人琴之思”。

[清]王鉴《山水轴》 故宫博物院藏

[清]王原祁《松乔堂图轴》 故宫博物院藏

与王时敏和王鉴相比,没有亲身经历朝代更替的王翚和王原祁,二人在“满化”的文化演进过程中的感受肯定与他们的前辈不同。因此在二人笔下,尤其是点景人物与屋舍的图式上,除了体现他们的个性风格外,也会有自己的文化隐喻。这种文化隐喻,可以细化到二人笔下的“古琴”图像上。尤其是王原祁,在他的笔下一人于翠山深处独奏,这种画境恰恰是士人操缦时所要求的“清淡雅静”环境。如明代琴学大家杨表正《弹琴杂说》之言:

“凡鼓琴必择净室高堂,或升层楼之上,或于林石之间,或登山巅,或游水湄,或观宇中。”

王原祁山水中的“净室高堂”“层楼”“林石”“山巅”“水湄”“观宇”等,皆超凡绝俗,亦如徐上瀛《溪山琴况》所言:

“山居深静,林木扶苏,清风入弦,绝去炎嚣,虚徐其韵,所出皆至音,所得皆真趣。”

与王原祁的山水隐喻明显不同的是,在王翚的笔下,身着古装的抱琴或抚琴的点景人物反复出现,是一种不可忽视的意象。如《江南早春图》《古木奇峰图》《艳雪亭看梅图》《仿赵令穰江村平远图》《山村访友图轴》《山水卷》《写辋川诗句册》《临董源夏景山口待渡图卷》《小中现大册·之九》《小中现大册·之十一》等,《写辋川诗句册》的题画诗“抱琴来乱醉,垂钓坐乘闲”,既是王翚心境的真实写照,也可以作为“四王”共有的一种文化情愫。

[清]王原祁《卢鸿草堂十志图册·之二》 故宫博物院藏

[清]王翚《临董源夏景山口待渡图卷》 天津博物馆藏

[清]王翚《小中现大册·之十一》 上海博物馆藏

对于音乐与绘画的关系,王原祁《麓台题画稿》中曾有一个观点:

“声音一道,未尝不与画通:音之清浊,犹画之气韵也;音之品节,犹画之间架也;音之出落,犹画之笔墨也。”

在山野间身着古装、踽踽而行的高士,还有抱琴相随的童仆,这些点景人物的经常出现应该说是一个值得回味的问题。古琴,既作为“八音之首”“贯众乐之长,统大雅之尊”的中国传统音乐文化的最高代表,又是中国士人文化的象征。

清初“四王”,特别是王翚山水画那些微小、朦胧而又具体的士人图像,表达的是他们一种无法言说的心绪,他们的借喻暗含的是士人们无尽的惆怅。他们在诗情画意的山水空间里弹奏“高山流水”,以表达对知音的渴盼。

[清]王翚《仿巨然山庄静业图轴》 私人藏

中国士人以琴、棋、书、画、诗、酒、花、茶为雅事,而“琴会雅集”更是其首。琴曲、琴音、琴韵、琴意、琴趣、琴况,其内蕴反映了士人们的品德节操和审美趣味,传达着他们内心的喜怒哀乐。他们或是以琴传情、寻觅知音,或是借琴明志、忧患人生。如伯牙、子期一般,以琴会友,一曲深远高古的“高山流水”成为知音的永恒传说。通过琴声所表达的情感、志向可以使人的心灵相通,并在琴声中体验和感悟人生的意义。

琴曲所具备的人心相通这个原始意义,可以推演到今人与古人也能成为超时空的知音。这正是“四王”绘画思想的一个最重要的基础,他们反复诉说了自己内心这样的情愫。王鉴在追仿宋元古迹时,一再表达他苦于不能与古人画意成为“知音”的心曲,如《染香庵跋画》所载:

“闲窗图此,不识能得其万一否。

欲仿其意,愧未能梦见也。

因拟其意,愧不能仿佛万一也。

闲窗漫访其法,愧未能梦见万一也。”

这不正是南朝刘勰在《文心雕龙·知音篇》中所说:

“知音其唯哉!音实难知,知实难逢;逢其知音,千载其一乎!”

而北宋朱长文在《琴史》中亦有言:

“夫心者道也,琴者器也。本乎道则可以用于器,通乎心故可以应于琴。……故君子之学于琴者,宜工心以审法,审法以察音。及其妙也,则音法可忘,而道器具感,其殆庶几矣。”

“通乎心”“工心”“审法”“察音”,在“四王”笔下就转化为对南宗绘画传统,尤其是“元四家”绘画的毫不厌倦的手追心摹,于师法前人的墨法的过程中汲取营养。“四王”作为“今人”,他们从“古人”“元四家”山水精神中获得“高山流水”式的心领神会、心心相印。王原祁在《麓台题画稿》中说:

“学画至云林,用不著一点工力,有意无意之间,与古人气运相为合撰而已。”

或许,这也是“四王”师古情结的心理基础。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国