一、“科幻熊出没”:机器人动画的另一种可能

作为先进科技的代表,机器人不仅革新了人类的生产与生活方式,还在人文领域激发对技术未来的思考,增进了人类对非人类(nonhuman)“它者”的认识。对机器人题材文学和影视作品进行人文分析,可以深入理解机器人现象及其文化内涵。在动画领域,《熊出没》对机器人的刻画提供了与国内两种主流机器人动画不同的视角,引发更贴近现实语境的机器人人文讨论。

国产机器人动画领域存在两个主要流派:机甲(Mecha)机器人动画与超人型机器人动画。“机甲机器人”是高度机械化的搭乘或组装武器,可细分为:供人类遥控或命令的武器、供人类驾驶的大型机械装备、具备自主意识且与驾驶员精神契合的人机统一体,以及拥有灵魂和生命的变形金刚类机甲。《机甲兽神》系列(2010—2016)和《超蛙战士》系列(2010—2012)等作品为该类别下的代表。超人型机器人动画则以拟人化的机器人或具有机械特性的人类为中心,塑造集人类与机器特质于一身的“超能机器”或“超人”形象,这一类别与“赛博格”或其他类型的“增强人类”有较多相似之处,代表作品有《开心宝贝》系列(2010—2022)和《电击小子》系列(2009—2013)等。

以上两种主流的国产机器人动画在机器人形象刻画、叙事结构及科技内涵方面的研究空间相对有限,主要原因归结于以下三点。首先,它们在内容和创作模式上的同质化现象较明显,往往聚焦于冒险情节的展开,而较少客观地呈现机器人这一科技产物的技术特性。其次,人与机器人之间的界限模糊,机器人往往被人类角色同化,这种处理方式弱化了机器人作为“人类镜像”的文化内涵及艺术表现力。最后,过分强调视觉奇观的打造,如太空歌剧和异域冒险故事均使得作品在叙述上脱离现实语境,缺乏对机器人的写实化、日常化或世俗化讨论,也因此较少关注科技前沿和时代精神。

与之不同的是,包含19部连续剧和12部电影的《熊出没》系列动画虽不是典型意义上的科幻作品,却有着丰富多元的机器人叙事,并采用了对现实语境仿真的叙事思路,具有一定的研究意义。该系列的主线剧情是森林中的伐木工光头强与熊大、熊二这两只狗熊斗智斗勇,不同的剧集中会引入新的矛盾,其中也包括各式机器人进入“一人、二熊”生活中的想象。初期的《熊出没》连续剧更注重日常化叙事色彩,对“机器人”这一科幻元素的刻画,在“科学”与“幻想”的天平上倾向于前者,强调对现实语境的仿真,而非凸显机器人的异质性。然而近年来,系列大电影有着明显的“科幻转向”,加入了平行空间、缩小器、人工智能等科幻元素,并在视听效果、世界观设定等方面进一步拓展自身科幻意识,打造“科幻大片”。十余年来,特别是在系列大电影中,机器人得到了更饱满的刻画,不再局限于最初的篇幅。《熊出没》系列已将19种机器人作为一种文化现象融入其中,并呈现独特的世俗化创作逻辑和一定的“机器人本土化”意识,能为国内机器人人文研究提供视角补充。截至2024年2月,现有的6部“科幻熊出没”电影①总票房近59亿元人民币,其中4部涉及机器人的电影总票房近36亿元,约占“科幻熊出没”系列的61%,最新的《熊出没·逆转时空》中也有5种机器人返场。主创林汇达表示,系列电影中融入科幻元素旨在反映科技时代背景下的创作思考[1],并响应中国在人工智能领域的快速发展及国家科技兴国的策略[2]。

本文从机器人人文视角解读以机器人为描绘对象的《熊出没》相关作品,梳理系列作品中的两类机器人,挖掘其中机器人形象及叙事的多元性,探讨其创作“中国式机器人”的积极尝试,在此基础上进一步思考构建中国机器人文化的可能。

二、《熊出没》中的机器人母题及两种创作类别

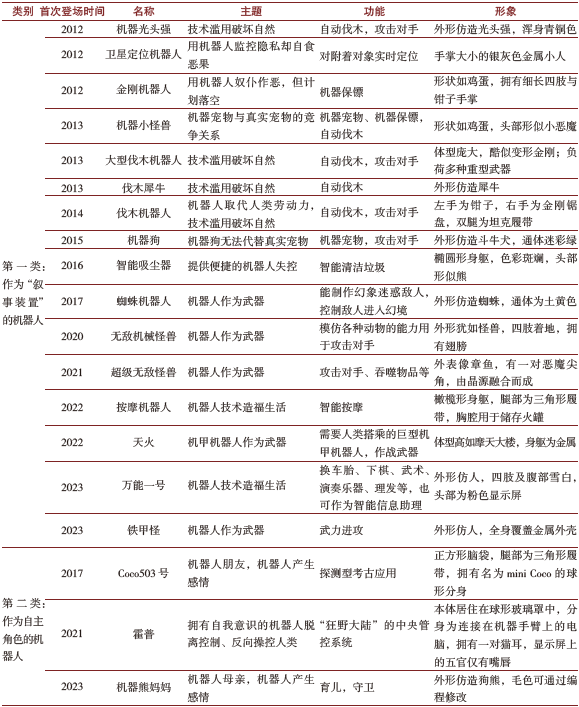

《熊出没》的动画连续剧系列与电影系列主要刻画过19种机器人(表1),其中既有仿造人形的机器,也有机器动物等类型,在现代汉语语用中被统称为“机器人”,即广义上的机器人。它们的外形设计、主要功能、智能化程度、与外界进行交互的能力不尽相同,涉及诸多机器人创作母题。本文根据机器人是否有情感或自我动机这两大因素,将《熊出没》中机器人故事创作分为两个类别:第一类机器人主要作为没有情感能力、缺乏主体意志的“叙事装置”出现;第二类机器人成为真正意义上的“角色”,在高度智能化的前提下发展出情感、价值观与自身意志,能与人和动物产生深层次交互。

表1 《熊出没》系列中的机器人概览

(一)《熊出没》中的机器人创作母题

《熊出没》系列动画作品对机器人母题的阐释方式多元、覆盖面较广:机器人作为人或动物的镜像或参考,可以扮演多种角色[3],如机器人奴仆、朋友、母亲、宠物、帮手/工具等想象;在人机交互上,有“人造人”(如光头强打造“初级金刚一号”机器人)、机器人替代人、“机器化的人类”、机器人叛主等情节。2012年《熊出没》连续剧第一季第五集便出现了机器人角色,即“机器光头强”。这是《熊出没》中最早的机器人叙事,其借助机器人勾画系列中各方矛盾的手法也最具典型性。例如资本家李老板对工人的压榨,伐木工光头强借助机器人减轻劳动负担,以熊大、熊二为代表的动物抵制人类与机器人,以及森林资源被人类与机器人合力破坏。虽然其他机器人叙事也有多类机器人母题的碰撞,但该集在机器人文化内涵上的可阐释性最强,有着《熊出没》系列中唯一一种完全复刻人类外形的机器人,人文色彩浓厚。

“机器光头强”是一款全自动伐木机器人,动作敏捷、力大无穷,外形几乎完全仿制光头强(图1),唯有青铜色的皮肤、闪烁绿光的双眼和僵硬的躯体表明它的非人类属性。准确来说,智能程度低的“机器光头强”属于“仿人自动机”,即仿造人形的自动机器(Automat)[3]。它作为“全局不稳定因素”进入本集的叙事,兼有“智能苦力”[4]式奴仆、伐木工具、人类劳工的竞品与机器人杀手这四重身份。

图1 光头强(左)与机器光头强(右)

“机器光头强”叙事引发诸多思考。其一,“机器光头强”在外形上与光头强高度一致,隐喻“人是机器”或“人类机械化”(the mechanization of human)[5],将人类“如机器人一般”辛苦劳作的情形显化,展现了被压榨的工人与机器人的可比较性。其二,“机器光头强”作为先进的高科技产品,却重复枯燥单调的体力劳动,属于“智能苦力”,展现工业制造的最新成果对传统生产方式的革新。其三,“机器光头强”作为仿人自动机,模糊了人类与机器人之间的界限,这一点在熊大、熊二的旁观视角中得到了印证:两只狗熊面对目光呆滞、青铜色皮肤且行动僵硬(这一形象酷似僵尸)的“机器光头强”,跌入了“恐惑谷”(The Uncanny Valley),对其感到困惑不安、内心发憷[6],因为它们仅能通过“机器光头强”身上的电线区分人与机器人。其四,容貌相同的“机器光头强”举起电锯并调转方向追杀光头强,这一“类人杀人”或“机器人弑主”情节隐喻了人与机器人身份的重叠、混合与互斥;而人类利用机器人作恶的计划泡汤,还需承担高科技产品的负面作用,为技术滥用敲响了警钟。

(二)第一类:作为“叙事装置”的机器人

“叙事装置”指的是“小说叙事在推动、发展过程中赖以之为基础和发生前提的物品、空间等中介物”[7],在影视创作中,这样的装置也得到了广泛应用。第一类的机器人主要出自《熊出没》动画连续剧系列,少量出自电影系列。这些机器人作为高科技产品,介入“一人、二熊”的生活中,作为叙事装置来触发不同情节。它们在被人类发明或购买时就已经被赋予了明确的功能属性,其存在和行为都是为了实现特定的叙事目的。同时,它们并不具备真实的情感体验能力,极少数机器人在电子屏幕上所展示的愤怒表情更多是为了增加戏剧冲突、提高故事表达的准确性而进行的艺术修饰。这类机器人的智能化程度较低,无法真正地“产生”或“领悟”情感,只能被“触发”已经编程好的情绪反应,例如在受到攻击、阻挠时表达愤怒,开启自我保护或进攻模式。因此,它们与人或动物的互动局限在简单的口头命令、哨声指挥或遥控操控等层面上,行为受限于外部编程或操控,动机也相对缺乏。总而言之,第一类的机器人作为“叙事装置”被塑造成更加机械化、单一化的形象,以更好地服务于情节发展,展现人类与技术之间的互动关系。

第一类的16种“叙事装置”类机器人在叙事中主要扮演4种角色。第一种是在劳动力市场作为人类“竞品”的机器工具。此类机器人一般由资本家李老板直接投放进森林,能高效伐木,懂得分析环境并启动多种战斗功能自保,如大型伐木机器人、伐木机器人等。第二种是不具备正义性的机器人打手或帮凶。此类机器人由蓄意破坏环境、攫取利益的人类亲自打造而成或购买使用,具有定位侦查、武力进攻等功能,能代替或协助主人为非作歹,如卫星定位机器人、初级金刚机器人、机器狗、蜘蛛机器人、无敌怪兽、超级无敌怪兽、天火、铁甲怪等。

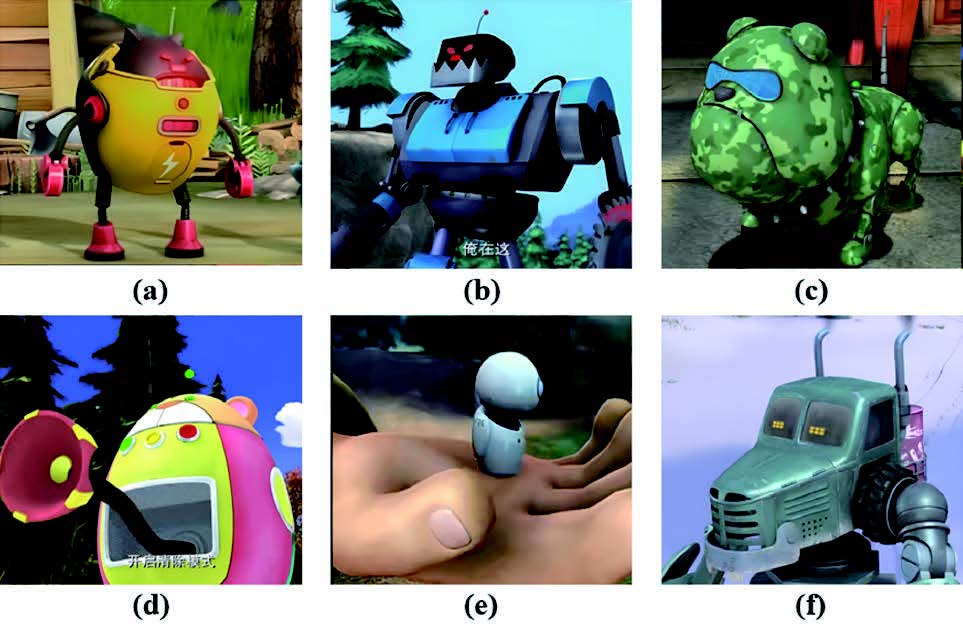

第三种是人类生产帮手或机器人仆从。它们大多配备遥控器或哨子供人类差遣,如机器光头强、机器小怪兽、伐木犀牛等。第四种是改变人类生活的高科技产品。这类机器人带有服务性质,却也容易失控,如智能吸尘器、按摩机器人、万能一号等。部分机器人的形象如图2所示。

图2 《熊出没》部分“叙事装置”型机器人:(a)机器小怪兽;(b)大型伐木机器人;(c)机器狗;(d)智能吸尘器;(e)卫星定位机器人;(f)伐木机器人

作为叙事装置,机器人在叙事中所承担的功能主要有以下三种。一是制造危机,促使原本对立的两派合作对抗机器人。当机器人的威力已对整个狗熊岭的生态造成巨大破坏时,光头强与熊大、熊二为了自保,便只能联合抗击机器人。二是激化人物之间的矛盾。在电视连续剧系列的机器人叙事中,一切机器人均为人类持有,协助人类砍伐树木,或破坏动物们的生活;随后故事走向失衡,而机器人的控制装置(遥控器、口哨)必定被两只狗熊夺去,让人类遭到技术反噬,机器人则走向失控和销毁。

三是作为造福人类及动物的高科技来丰富故事内容,与现实世界的科技水平接轨。如机器人的出现方式大多是电话购物或网购,符合现实生活的购物潮流。同时,机器人也可以展现技术优势,如“按摩机器人”能够用红外线自动检测人和动物身体上的不适之处,并提供智能化按摩服务。这些内容带有亲近感,更容易让观众将故事与自身的生活、所处时代等联系起来,而这些正向的机器人想象也让故事更富于趣味。

第一类机器人叙事流露着“机器人威胁论”倾向。其中绝大多数机器人都含有暴力元素,它们破坏性、攻击性强,失控起来横冲直撞、无差别攻击身边的人和动植物。欧美影视中的许多机器人在拥有独立意识后为了自身利益反叛人类,而《熊出没》中“叙事装置”型机器人的“失控”从根本上与之不同:它们更像是“疯狂的玩具”,在持续判断周边情况、启动对应程序的过程中暴露“智商短板”,或者被人误触按钮从而程序紊乱,最终极端地执行某一项程序,带来了破坏。不论机器人是清洁工具、伐木帮手还是有着斗牛犬外形的机器宠物,其结局均是被销毁,包括漏电报废、被击中自毁按钮、被树砸成碎片、被炸毁等,这构成了对前文叙事的反差,暗示着技术的成熟度在实践中遭到质疑和否认,“机器人融入生活”的幻想终被打破。机器人的报废往往消解了高科技对人类、动物的统治力与威胁感,故事也流露出对技术的不信任。《熊出没之丛林总动员》(2013)第81—82集“丛林的希望”插播了“森林之王”猴子吉吉的温馨提示“机器人太厉害了,小朋友们要远离它哦”,借此直接表达了彼时创作者对机器人的拒绝态度。

(三)第二类:作为自主角色的机器人

“叙事装置”型机器人虽能牵引出各式各样的故事,但是,一方面,它们以编程过的功能作为行动的主导,且情感空白、道德缺位,导致相关故事对于机器人技术内涵的表现范畴较窄;另一方面,人类与机器人的有限互动将二者限定在“主—仆”或“使用者—工具”的关系中,无法带动或支撑深刻的人机交互议题。机器人人文创作若进一步挖掘机械身躯的情感可能,还可释放更大的叙事潜力。

随着机器人叙事的不断发展,在影视中能够成为自主角色的机器人更注重独立性和个体性,至少需要满足以下三方面的要求:首先,机器人要有充分的主体性,从“无灵”之物转变为具备情感属性和自我意志的“有灵”主体,能够进行独立的决策和行动;其次,机器人在社会化过程中要有较强的语言能力和交际能力,能够与外界进行流畅且深入的交互,成为自身价值理念的言说主体,在人类、动物视角之外提供自身视角;最后,机器人要有伦理自觉,能进行价值判断,明确自身的伦理站位。在第二类机器人的创作中,三种作为自主角色的机器人有着截然相反的刻画倾向:机器人Coco503号和“机器熊妈妈”是“人类中心主义”操控下的情感机器人;而机器人“霍普”却构成了人工智能统摄乃至操控人类的叙事逆流,敲响“超级人工智能”掌权的警铃。

自2017年《熊出没·奇幻空间》大电影上映起,《熊出没》系列作品中开始出现第二类型的机器人,机器人成为具有自主性的角色。影片中的Coco503号(图3)是具有高度智能的履带式钛合金探测型考古机器人,凭借海量知识储备和敏锐的环境判断能力带领主角团探宝。它有着孩童般的稚气,个性十足、犀利毒舌,也有固执己见的一面。Coco503号将人类之间相处的方式作为人机关系的参考,与主角团建立起友谊。它为了避免连累光头强,在命悬一线时说“Coco不重要,Coco是机械、钛合金、程序”,主动折断手臂坠入深谷。

图3 Coco503号机器人

2023年上映的《熊出没·伴我“熊芯”》讲述了熊大与熊二多年寻母,并发现母亲的真实身份是“机器人养母”的故事。影片中的机器熊妈妈(图4)在育儿初期因为技巧生疏而闹出不少笑话,但它的情感在与两只熊宝宝的相处中被唤起,逐渐成为合格的母亲,并在记忆被篡改后多年苦苦寻子,展现了跨越物种、超越时间的亲情。在“慈母之心”与“机械之芯”的张力下,人类、动物与机器人守望相助、携手面对危机;机器熊妈妈成为危机高潮的决策者,陷入小家与大爱的伦理两难中,毅然牺牲自我,保护孩子与小岛居民。

图4 机器熊妈妈

Coco503号机器人与机器熊妈妈在《熊出没·逆转时空》(2024)中返场,出现在光头强朋友阵营的群像中助其抗敌,依旧传递着温馨、忠诚之感。这种为机器人注入情感的戏剧表达在一定程度上消解了“人—机”二元对立,展现技术乐观心态,可其背后是对机器人的“人类中心主义”式驯服或同化,表达人类对机器人的多重期盼。一方面,这类作品强调社会环境与人机交互对机器人情感的催化作用;另一方面,机器人的伦理选择均出自它们对人类价值观和道德理念的接纳与认同,它们的自身定位也更加精准,即优先考虑自身对于人类的意义、功能,将保护人类利益视为决策的根本动力,而非考虑自身的利益。此时机器人的奉献精神既满足了人类具体的功能性需求,又在抽象意义上满足了人类深层次的心理需求,即文化与价值上的认同。机器人或机器熊的“大爱”精神暗含人类社会对机器人的情感规训,即期待它们成为比人类更强大、更无私的道德主体。

电影《熊出没·狂野大陆》(2021)则构成了“强人工智能”机器人反叛的叙事逆流,放大了机器人的技术价值二重性问题。人工智能机器人霍普作为人类的“智能代理体”具备决策自治性,掌管整个“狂野大陆”的系统,却在发展出自我意识后拒绝执行科学家的指令,甚至制造幻觉将科学家催眠,并指使反派攻击光头强等人。霍普对发明者的设计意图、手段进行了渗透,脱离其道德控制意图[8];影片中的人类在进入“狂野大陆”后都开始“动物化”,例如拥有豹子的速度或鹰的飞翔能力,在霍普的极端控制下,这种功能上的人类增强演变为心智的迷失与伦理秩序的瓦解。霍普的“失控”不再是“叙事装置”型机器人的横冲直撞和暴力破坏,而是在其智能超越人类并掌管大局的情境下对人的异化、催眠与欺凌。

三、走向“中国式机器人”创作

《熊出没》动画系列作品在机器人叙事中逐步加入中国文化特色,有着诸多机器人叙事本土化的尝试。这些尝试反映出该系列作品创作“中国式机器人”的思路,笔者称之为“符号赋魅”式创作,即在机器人形象及叙事中添加或融合具有标识性的中国符号、中国传统文化元素等,为机器人形象及叙事赋魅。“符号赋魅”式创作主要从机器人形象本土化与机器人叙事情节本土化这两个方面对机器人叙事“调味”,使其拥有文化名片,以提高文化辨识度。

在刻画带有中国元素的机器人时,《熊出没》系列作品主要有以下途径。第一是挪用中国工匠造物传说。如《熊出没之环球大冒险》(2012)第81集“鲁班秘籍”中,光头强打造“初级金刚机器人”时,参考了名叫《鲁班秘籍》的机器人制作手册。鲁班是中国土木建筑鼻祖,作为具有代表性的古代工匠,曾制造过会飞的木鹊自动机,这一机器人叙事尝试正是在中国文化与技术史上寻找依托,使光头强制造机器人的行为带有了对中国工匠的传承意味。第二是传播中国传统技艺。如《熊出没之怪兽计划2》(2022)第6集“按摩机器人”中,“按摩机器人”能够从胸腔里拿出排列整齐的火罐,将拔火罐称为“中式按摩”模式,甚至后来还有“功夫按摩”模式。第三是在机器人名称上借用典故,暗指机器人特点。《熊出没·重返地球》中机器人“天火”的名称出自《左传·宣公十六年》,指“由雷电或物体自燃等自然原因引起的大火”,暗指这一“巨型机甲机器人”的破坏力。

将机器人叙事情节本土化的典型代表是电影《熊出没之年货》(2014),它以春节为背景,化用民间传说来重写人机冲突。在影片中,自动伐木机器人成了新式“年兽”,在森林里大肆伐木、破坏生态。而人与动物携手打怪的情节则是结合农历新年放爆竹、贴红纸、打年兽等习俗或传说设计的。例如,光头强把写着“恭喜发财”四个大字的红纸贴在机器人的眼睛处(图5),遮挡其视线,并把一串点燃的红色鞭炮扔进机器人用于吸收雪的管道口,破坏其内部结构;他和小动物们用食用油、年糕、咸鱼、高粱酒、东北大米等传统年货阻碍机器人前进,最终燃放烟花,将机器人炸毁。该片精巧的本土化设计也使其得到了多项大奖的认可。“打败机器人年兽”的情节既体现中国传统节日特色,又兼具东北地域特色,推动机器人叙事融入中国文化语境,满足主流市场的审美期待。

图5 光头强在伐木机器人眼部贴上红纸

不过,“中国式机器人”创作若只停留在文化元素叠加或拼贴的阶段,便难以拥有真正的创作活力。当机器人有自我意识与情感之后,机器人自身的伦理意识与道德感也会被纳入讨论。中国机器人文化应当形成正向价值,影响人机交互实践,也应符合中国传统文化和哲学理念、凸显现代化进程的特征,还要兼顾人文关怀,讲好“中国故事”[9]。由此观之,《熊出没》动画系列作品中的机器人叙事本土化意识仍有进一步拓展的空间,例如“打败机器人年兽”这一故事很有中国特色,可机器人角色并没有自身的故事线,而它的“失声”也使得故事缺乏灵魂。倘若能够将这一故事复杂化,赋予自动伐木机器人身世起源,让它在与人类和动物争夺森林资源时阐述自身看法,也许会引发更多的思考。同理,“按摩机器人”也可改编成中医针灸领域的学徒,或者讲述其“功夫按摩”的实践心得,让这一机器人故事更有内涵、有文化厚度,而非仅仅进行炫技式的按摩服务。

除此以外,“中国式机器人”的创作应自成体系,创作出符合中国价值理念与中国式审美偏好的作品,传递时代的呼声。《熊出没·伴我“熊芯”》这一作品获得了热烈的市场反响,体现了塑造具有“中国气质”的机器人叙事的重要性。影片中作为“机器人养母”的机器熊妈妈与两只狗熊所展现的爱,在一定程度上体现了中华民族重视亲情的思想[10],并呼应时代的家庭伦理和社会道德观念[11]。“寻母原型”叙事的架构使其故事底色、情节推演等方面引发中国受众的共鸣[12]。可见,中华民族的情感归属与道德期待是“中国式机器人”叙事中的重要一环。

“中国式机器人”的创作仍有许多可探索的方向。其一,关注当下技术语境与社会热点,将其与中国社会的前沿问题相结合,使机器人叙事凝聚时代特性、关注社会痛点。路航的短篇科幻小说《通济桥》(2021)关注非遗文化。小说中广东佛山一带的民俗活动“行通济”面临舞狮表演失传的困境,主人公因此用机器人队伍来表演醒龙舞狮,传承非遗文化。这部作品被翻译成英文,实现了中国机器人科幻“走出去”。其二,将机器人人文的开放性与中国文艺宝库的丰富资源更好融合,使得传统故事在机器人角色的演绎中获得革新,为观众带来“陌生化”(defamiliarization)的审美体验,在优质文艺作品土壤中培育机器人故事。如动画短片集《中国奇谭》(2023)中的《玉兔》改编自“嫦娥奔月”的传说,故事中的“玉兔”是兔子外形的机器人,它被遗留在月球,痴痴地等待着“嫦娥”,并与太空垃圾清理员相遇。其三,打造不同于国外典型机器人叙事的“中国思路”,在更广的科幻创作中提出“中国式机器人方案”,站稳自身立场,重视机器人叙事创作的独立性。如《流浪地球》系列电影作为“民族史诗”式科幻作品,坚持“人类命运共同体”“乡土情结”等价值表达,而中国的机器人人文领域尚缺少这样强调民族气节、重视中国式价值观输出的代表作品。

四、叙事探索:构建中国机器人文化的可能

从2012年至今,《熊出没》动画系列作品中的机器人故事在创作“叙事装置”型机器人的同时,于“科幻熊出没”的电影转型中探索了作为自主角色的机器人叙事。这两类机器人故事的创作有着三个方面的差异,体现出该系列对机器人故事创作的多元拓展。第一,从机器人在叙事中的作用方面来看,机器人在故事中可作为简单服务于叙事目的“叙事装置”属性,又能成为拥有情感能力的自主角色,提供非人类主体的观点。第二,从人机交互的特点来看,“叙事装置”型机器人虽也有与人相处较为融洽的场景(如光头强与机器狗有过和谐相处的时光),但它们受制于人类,或走向失控、伤害人类,且因为不够智能,无法与人类进行深刻沟通;而Coco503号机器人和机器熊妈妈则能观察、模拟乃至内化人类行为与价值观,并与人类、动物亲密合作。第三,《熊出没》系列故事对于机器人的态度既有排斥,又有接纳,并呈现出越来越开放包容的趋势。这一点在机器人的“生存还是毁灭”上体现得尤为明显。“叙事装置”类叙事中销毁机器人、警示小朋友远离机器人,而部分“自主角色”类机器人故事将机器人的自我牺牲设置为高光片段和泪点,又巧妙地拯救或“复活”它们。机器人叙事曾经坚持走清除技术造物、瓦解机器人威胁的绝路,如今却也让机器人产生情感顿悟后涅槃重生。在《熊出没·伴我“熊芯”》中,两只狗熊更是穿上机器外壳,假扮成机器人参与机器人展览会,熊二自信道“今天俺要做一个真正的机器人”,主动拥抱、融入机器人身份。

《德、日机器人文化探析及中国“第三种机器人文化”构建》一文探讨了德国的“焦虑型”和日本的“愿景式”机器人文化,并指出中国社会正在孵化“第三种机器人文化”即“折中、务实、积极并倡导人机和存(协存)的‘中国机器人文化’”[9]。“熊出没”的叙事转型预示着积极可能性:随着机器人智能不断提升,它们在人机交流中更加社会化、道德化,有望成为人类可信赖的同伴或家人,潜在的人机冲突或矛盾或许可以通过机器人的“大爱”化解。虽然这种叙事较为理想化,体现着人类中心主义的功利倾向,但背后逻辑是技术终将解决人类难题:机器人代表人类技术智慧,其奉献精神赢得人类肯定,即便遭毁灭后也可通过技术“重生”,芯片保存经验、情感和记忆。在机器人几乎永生的技术能力下,人类对机器人的信任建立在其忠诚性之上。

值得关注的是,《熊出没》动画系列作品中的机器人叙事提供了具有一定现实理性的、“日常科幻”式的机器人想象,“在近未来日常生活空间中聚焦人与各种类人/后人或智能技术关系的世界拟构与思想实验”[13],为动画中的机器人日常叙事提供摹本。《熊出没》中的机器人叙事始终重视现实化、生活化的场景架构。在连续剧系列刚问世时,森林中的“一人、两熊”对于机器人的到来啧啧称奇,“智能吸尘器”“按摩机器人”等故事都将现实场景搬上荧幕进行艺术改编与再造,展现“人与技术及其后果的共存与纠缠”[13],满足观众对机器人的好奇心。较新的《熊出没·伴我“熊芯”》展现了“近未来想象”下的人机和谐共生图景:“振兴岛”是顶尖的机器人研发中心,曾制造出一系列名扬海外的“工作机器人”,报纸上赫然刊登着“未来生活·振兴岛机器人”的报道;“振兴岛”展出全新一代智能机器人“万能一号”,它能胜任诸多工作,令人大开眼界;机器人研究专家苏洛博士也展现了尖端人才的智慧与实力。这些内容所展现的技术乐观心态与多元人机互动都在一定程度上印证“积极倡导人机协存”的中国机器人文化,也能促使观众在体验科幻影视作品的同时联系技术现实、共同参与“未来想象”。

五、结语

《熊出没》动画作品中的机器人涉及多种创作母题,涵盖了作为“叙事装置”的机器人与成为自主角色的机器人。一方面,系列作品对机器人的接受度逐渐提高——从拒绝机器人、销毁机器人,到赞颂机器人、复活机器人,《熊出没》中的机器人叙事拓展了更多人机协存的可能性,从人类中心主义视角出发,表达对机器人的情感赋能和道德期盼,拥抱人、动物、机器人和谐共处的技术未来。另一方面,类似“失控的玩具”的机器人与野心膨胀的霍普在人工智能发展的两个阶段展示了技术发展阶段中可能带来的负面效应,呼吁人们重视技术治理与机器人的伦理性。“中国式机器人”创作尚有巨大潜力,《熊出没》在将机器人形象与机器人叙事本土化的过程中关注文化符号,也有着进一步创造具有中国特色的机器人角色的潜力,为中国机器人文化的构建提供了“科幻熊出没”的方案。

通信作者:杨丰仪,广东外语外贸大学英语语言文化学院英美文学系硕士研究生,研究方向为科幻文学、科幻文化研究。

①此处指《熊出没·奇幻空间》(2017)、《熊出没·变形记》(2018)、《熊出没·狂野大陆》(2021)、《熊出没·重返地球》(2022)、《熊出没·伴我“熊芯”》(2023)、《熊出没·逆转时空》(2024)这6 部科幻题材的院线大电影。

参考文献

[1] 林汇达. 平凡熊二正是我们自己[EB/OL].(2022-01-31)[2023-12-20]. https://movie.douban.com/review/14179084/.

[2] 滕朝. 揭秘《熊出没·伴我“熊芯”》:特效更多,情感更贴近现实[EB/OL].(2023-01-24)[2023-12-20]. https://m.bjnews.com.cn/detail/1674535890169031.html.

[3] 程林. 奴仆、镜像与它者:西方早期类人机器人想象[J]. 文艺争鸣,2020(7):107-112.

[4] 程林.“智能苦力”:抗疫机器人伦理思考[J]. 四川师范大学学报(社会科学版),2020,47(5):20-26.

[5] ABNET D A. The American Robot:A Cultural History[M]. Chicago:The University of Chicago Press,2020.

[6] 程林.“人转向”:为何机器人跌入的是恐惑谷而非恐怖谷?[J]. 外国文学动态研究,2020(5):93-97.

[7] 陈培浩. 叙事装置、灵的启示和善的共同体——解读迟子建《烟火漫卷》的城市书写[J]. 中国当代文学研究,2020(6):91-101.

[8] 陈自富. 强人工智能和超级智能:技术合理性及其批判[J]. 科学与管理,2016(5):25-33.

[9] 程林. 德、日机器人文化探析及中国“第三种机器人文化”构建[J]. 上海师范大学学报( 哲学社会科学版),2022,51(4):98-109.

[10] 陈晨,钟佳琳.“熊出没”第十年:科幻“熊芯”融入现实主义[EB/OL].(2023-01-13)[2023-12-20]. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_21543686.

[11] Erma 冯.《熊出没· 伴我“ 熊芯”》:低幼国产动画电影的雄心[EB/OL].(2023-01-25)[2023-12-20]. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_21684659.

[12] 张明浩.《熊出没·伴我“熊芯”》:寻母原型变奏、近地想象消费与“工业—系列”承创[J]. 电影评介,2023(5):34-38.

[13] 程林.“日常科幻”在未来想象文化中的重点、潜能与困境——以近期机器人叙事为例[J]. 中国图书评论,2022(2):7-18.

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国