作者:地高辛

1997 年 5 月 16 日下午,白宫东室举办了一次庄严、肃穆的道歉仪式。嘉宾们身着正装,坐在椅子上安静地等候,记者们的“长枪短炮”早就准备好了,随时准备拍摄。随着一阵庄严的音乐响起,8 位最重要的嘉宾入场了,这些嘉宾年纪都很大,多是坐着轮椅入场的。这几位重要嘉宾在前排坐定之后,众人起立鼓掌,美国总统比尔·克林顿身着黑西装步入会场,仪式正式开始了。克林顿的演讲是仪式的最后一个环节,他上台后与 95 岁的黑人老者赫尔曼·肖(Herman Shaw)握手、拥抱。

下午 2 时 26 分,克林顿开始了他的演讲。随着演讲深入,克林顿的表情越来越严肃、凝重,他用沉痛的声音,缓慢清晰地说出了每一个字:“我们已经犯下的错误无法纠正,但我们要打破沉默,我们将不再对此视而不见。我们看着你的眼睛,代表美国人民说,美国政府在这件事上是可耻的,我道歉……”

克林顿的每一句话都敲击着现场来宾的心。很多人的思绪都飘回到了四十年前的那场罪恶实验,而那位老人就是那次罪恶实验的幸存者。这次实验与一种可怕的传染病有关,从某种程度上来说,这种传染病改写了人类的历史进程,它就是——梅毒。要充分了解美国政府到底干下了什么样可耻的事情,我们必须要对梅毒的历史有所了解。

恶魔到底从哪来

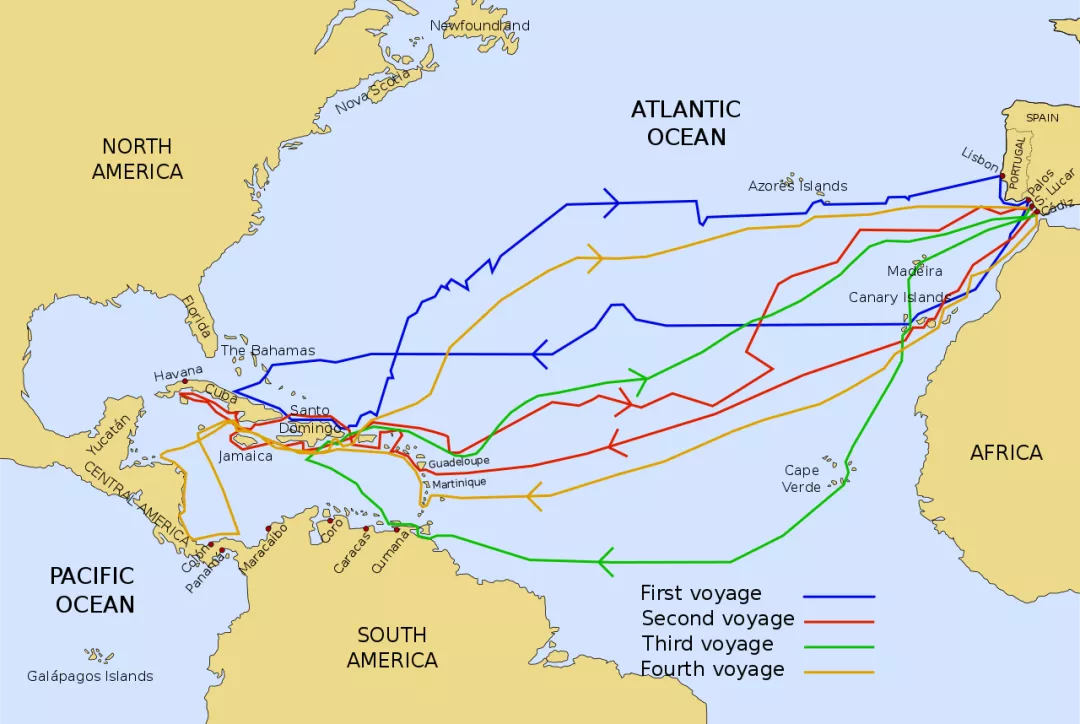

梅毒大家一定都不陌生,可梅毒的来源,却一直都很有争议,有人认为它来自美洲;有人认为梅毒原来就在欧洲;还有人认为他起源于非洲;甚至还有人认为它起源于古代广州。不过,目前最主流的观点是:梅毒被哥伦布和他的船员们从美洲带到了欧洲。

1493 年 3 月,哥伦布带领船员们从美洲返回西班牙帕洛斯港了。经历了大半年的远航探险,这些船员回到老家后,迫不及待地四处寻欢作乐。一种人们从没见过的疾病就此在西班牙传开了。这些患者皮肤溃烂、四肢水肿、浑身出疹,甚至精神错乱,就连哥伦布本人也在以后的几次航行中出现了类似症状,最后不治身亡。就这样,梅毒第一次出现在了人类的历史记载中。

1495 年,法国入侵那不勒斯王国,当时的法国军队里还有不少西班牙人组成的雇佣军,意大利人面对强大的敌军,果断投降,法国国王查理八世也就风风光光地进入那不勒斯。意大利人非常“好客”,和法国人、西班牙人一起纵情声色,直到一年之后,意大利人觉得法国人过分了,才把法国人赶出了意大利。就这样,梅毒被带到了意大利,又从意大利被带到法国。因为法国人第一次见到梅毒,只知道是远征的人从那不勒斯带回的,所以管它叫那不勒斯病。

10 年左右的时间,梅毒几乎传遍了整个欧洲,但已经说不清楚这种病的源头在哪里了,不过大家都知道它与男女性关系有关。不管做了什么,面子总还是要的,于是各国都不愿意认领这个病,开始相互甩锅:法国人叫他那不勒斯病、意大利人叫他法国病、英国人叫他波尔多病或者是西班牙病,俄国人叫他波兰病,波兰人叫他日耳曼病,阿拉伯人叫他基督徒病。一直到 16 世纪,一个名叫弗拉卡斯特罗的法国人写了一首关于梅毒的长诗。在这首诗中,他使用了 syphilis 这个词,这是英文中梅毒这个词第一次被提出,之后这个词渐渐流传开来。从 18 世纪开始,人们已经广泛使用 syphilis 这个词来表示这种病了。

各国都不愿意认领梅毒,和梅毒的名声不好很有关系。梅毒是性病的一种,主要传播方式有三个,第一个就是性传播;第二是血液传播,比如一支针管刚刚给梅毒病人抽过血,又来给我抽血,我就可能感染梅毒;第三是垂直传播,即怀孕的母亲患有梅毒,就可能传给宝宝。这和艾滋病的传播方式非常像。感染梅毒后,通常会在皮肤上出现一个和一角钱硬币差不多大的溃疡,一般不疼。如果不去管它,3-6 周的时间也就自己好了,这就是一期梅毒;以后会发展到二期梅毒,皮肤有斑疹、脓疱,也会有脱发。

如果再继续发展,就是三期梅毒了,会有皮肤、黏膜、内脏的损害。得了梅毒的病人,有的会出现浑身长满脓疮,有时候甚至会烂到露出骨头;有的出现了心脏病;如果影响了神经系统,还会有偏瘫、听力下降、精神异常等等,症状多种多样。梅毒在刚开始爆发的时候,杀伤力非常大,那时死于梅毒的欧洲人可能达到 1000 万。18-19 世纪的欧洲,梅毒流行非常广泛。有很多名人被怀疑患有梅毒,比如:舒曼、梵高、尼采、莫扎特等等。如果不进行治疗,梅毒的死亡率最高时可达到58%,低的时候也有8%。可梅毒的潜伏期有时候又很长,可以在被感染者的身体里存在很多年,却没有任何症状。

征服“伟大的模仿者”

梅毒不仅在欧洲流行,很快,它被英国人传到印度,又再传到我国的岭南地区,接着又传到了我国北方和日本。印度人叫它葡萄牙病,日本人叫它唐疮。在我国,最普遍的名称就是“杨梅疮”,可见我们那时候很厚道,不甩锅给其他国家。我国关于杨梅疮的确切记载是在 16 世纪,最有名的大概要算李时珍在《本草纲目》里的记载了:“杨梅疮古方不载,亦无病者,近时起于岭表,传及四方,盖岭表风土卑炎,风瘴熏蒸,饮啖辛热,男女淫猥,湿热之邪积既深,发为毒疮,遂致互相传染,自南而北,遍及海宇”。可见,在李时珍那个年代,人们对于这种病的基本传播方式已经有所了解。

1875 年 1 月 12 日晚 6 点,也就是清同治十三年十二月初五酉时,大清的第十位皇帝同治驾崩于紫禁城东暖阁。皇家宣布同治死于天花,可太监宫女们却在背地里窃窃私语:“听说,大行皇帝得的根本不是天花,皇上得的是杨梅疮……”同时,同治死于梅毒的说法在民间流传也越来越广,几乎家喻户晓,悬疑程度不亚于清宫四大疑案。

那同治帝究竟是不是死于梅毒呢?这事一直就有争论,虽然清政府官宣说同治帝死于天花,可同治经常去八大胡同寻花问柳也是事实,民间怀疑慈禧为了维护皇家的体面,就想方设法隐瞒同治得了梅毒的真相,也不能说没有道理,况且同治死前的症状也的确很像梅毒。后来,我国历史学家会同中医专家共同研究的结果,认为同治帝是患天花病故的,但并不能排除同治帝同时患有梅毒的可能,只不过梅毒不是他的死因。

那为什么同治帝死于梅毒的说法流传如此之广呢?除了同治的作风问题外,一个重要的原因是,单从症状来看,梅毒和许多其他疾病表现非常像,所以在欧洲梅毒有个绰号——伟大的模仿者,它太容易和别的疾病混淆了。在实验室诊断和影像学诊断进入临床之前,诊断主要靠的是“视、触、叩、听”的四诊术。“视”指看病人的情况;触即触摸;叩即用一种专门的手法叩击身体的某些部位,听叩击的声音;听即用听诊器听诊。当时诊断梅毒实在是对医生诊断能力的一个挑战。这种对梅毒诊断的困难,一直到20世纪初才有所改变。

1905 年,德国微生物学家绍丁和霍夫曼发现了梅毒螺旋体,正是这种扭扭曲曲,像是一段小弹簧一样的细菌引起了梅毒。

梅毒螺旋体非常脆弱,可以说是怕干、怕热、怕氧气,离开人体后干燥 1-2 小时,它就会死亡,甚至热肥皂水都能很快杀死这种病菌,所以梅毒一般也不会通过马桶坐垫和浴缸传播。换句话说,如果只做体外实验的话,连花清瘟胶囊肯定也是能杀死梅毒的。到了 1907 年,德国细菌学家瓦塞尔曼改良了梅毒的血液化验法,让这种原来在实验室里才能使用的血清学诊断方法在临床上也能应用了。从此,临床医生有了细菌和血清诊断方法,再也不会因为梅毒的诊断头疼了。再到 1909 年,埃尔利希发明了治疗梅毒的药物 606,梅毒才终于得到了真正有效的治疗。

但当时的医学家们依然被一个非常关键的问题困扰着。

体外纯培养梅毒螺旋体

这个问题就是,梅毒螺旋体到底是不是引发梅毒的直接原因呢?根据科赫法则,要最后认定它是梅毒的病原菌,还要把培养出的单一细菌接种到健康动物身上,让被接种的动物感染梅毒。但这一步始终没有成功过,原因是梅毒螺旋体很难在体外做纯培养。无法培养纯粹的菌株,就无法实施科赫法则的关键步骤。这个问题一直困扰着医学界,直到一个日本人的出现。

1910 年,野口英世在著名的洛克菲勒医学研究所做梅毒螺旋体的纯培养,如何制作培养基是其中非常重要的一步。培养基就像是农田,只有农田的条件合适了,细菌这个农作物才能生长。野口试了兔子血浆、马血浆、人血清,都不行,梅毒螺旋体要么死亡,要么长出大量其他细菌。野口向研究所的一位博士请教,那位博士建议说:“你往血清里加一点新鲜动物组织试试。”

野口马上采纳了这个建议,他明白:梅毒螺旋体大量死亡的原因很可能是培养用的试管里混入了空气,空气中的氧气使螺旋体很快死亡。刚从动物身上剥离下来的新鲜组织,还能存活一段时间,会有很微弱的呼吸,就是这微弱的呼吸,可以消耗掉试管里讨厌的氧气。虽然想到了好办法,可操作起来困难还是很多。一开始,野口用动物的肌肉和肝脏,但它们太容易被细菌污染了,试管里总是长满了其他细菌。失败多次后,野口终于发现,动物的肾脏或睾丸比较理想。于是,培养基中添加的动物组织确定了下来。

然而,对耐心的考验才真正开始。野口一开始接种的试管有几百支,但他每天都还要继续接种新的,因为每次新接种时,切取动物组织的方法、试管内血清和水的比例、甚至是试管密封的程度都有细微的变化。很可能就是这一点点的变化,决定了梅毒螺旋体是不是生长。于是试管越来越多,后来竟有了几千支,每一支野口都要仔细检查。为了不错过梅毒螺旋体的生长,随时观察,野口干脆住在了实验室。就这样,一直到 1911 年 8 月,野口终于看到了繁殖的梅毒螺旋体,他兴奋极了,在同事们众目睽睽下,他竟然在工作室里跳起了舞。

梅毒螺旋体培养成功后,野口又在麻痹性痴呆患者的大脑中找到了梅毒螺旋体,两项发现让野口英世名声大噪。在日本,他是家喻户晓的人物,肖像被用在了1000日元纸币上,《机器猫》和《樱桃小丸子》都有关于他的情节。

他一生受到多次诺贝尔奖提名,可没有一次获奖。他也是个饱受争议的人物,一方面是因为他的论文质量鱼龙混杂、颇受非议;另一个原因是和伦理有关:梅毒螺旋体培养成功后,野口想进一步制造梅毒疫苗,可他竟然在当事人完全不知情的情况下,在 236 人身上进行试验,后来他也因为这件事遭到了起诉。不过,这件事和美国的塔斯基吉试验相比,那就是小巫见大巫了。

罪恶的塔斯基吉试验

1932 年,对美国阿拉巴马州梅肯县(Macon)的护士尤尼斯·里弗斯(Eunice Rivers)来说,是很特殊的一年,她被塔斯基吉学院(Tuskegee Institute)指派参加一项梅毒研究。学院的人动员里弗斯参加研究的时候,把这项研究说得天花乱坠,他们说:“这是一个扎根黑人社区,造福人类的伟大研究。为了研究梅毒,学院里制定了详尽的计划,主任也是竭力推荐你参加进来。我们要招募的实验对象全都是非洲裔男性,你也是非洲裔的,而且一直参加社区工作,黑人更容易信任你,你能更顺利地开展研究。”

当时,美国种族主义大行其道,梅毒传播的帽子也被扣在黑人头上。里弗斯听了以后热血沸腾,可她还有顾虑,说:“可梅毒我不懂啊!”院方的人却说:“没有关系,你只要记录就行了。如果那些人问自己得了什么病,你只要回答‘恶血症(bad blood)’就行了。”里弗斯疑惑地说:“恶血症只是当地的一句土话,不是正规名称,可能包括了梅毒、贫血、疲劳等不少情况呢。”院方回答:“就说恶血症,别的不用管。”

于是,里弗斯一遍遍地对招募来的实验对象说:“你们得的是恶血症,可以得到免费的检查治疗,还能得到免费食品、免费丧葬,对你们有好处。”对于那些贫困的黑人来说,免费食物还是很有诱惑的,于是他们纷纷加入了实验。就这样,实验之初,塔斯基吉学院招募到了 399 名梅毒患者和 201 名健康人,这些人都是黑人。可他们后来才知道,检查的内容可不是简单的抽血,还包括了腰椎穿刺、抽取脑脊液,免费食品是检查当天的一顿午饭,免费的丧葬代价则是尸体解剖。

如果仅仅是这些,那塔斯基吉研究还不至于如此的臭名昭著。事实上,这仅仅只是一项观察梅毒病人如何自然演化的研究项目,原本计划 6 个月的研究,后来整整持续了 40 年。这 40 年中,医生除了观察和记录病人的身体变化之外,不对他们做任何事情。那些被招募来的梅毒患者,不但没有得到基本的治疗,甚至还被医生刻意隐瞒病情。本该是治病救人的医生,却任由梅毒在这些黑人身上的肆虐作恶,冷漠地看着患者病情一天天恶化严重。那些梅毒造成的溃疡、脓疮一天天地在病人们身上生长,内脏的损害在一天天严重,医生们只是像看着笼子里的小白鼠一样,填写实验数据。他们要做的,仅仅是研究在不做任何干预的情况下,梅毒会怎么发展。由于病人们不知道自己患了梅毒,他们事实上成了一个个不受控制的传染源,医生们却坐视这些梅毒患者把疾病传染给自己的妻子和孩子,丝毫没有干预。

更骇人听闻的是,这些黑人被治愈的机会也被一再剥夺。二战期间,250 名实验对象被召入伍,他们被军方查出患有梅毒,于是军方要求他们治疗之后再参军,但即便这样,这些实验对象依然没有得到治疗。到了 1947 年,青霉素成为梅毒的标准用药,美国政府为了根治梅毒,特意主办了几个公共卫生项目,可当项目组来到梅肯县后,塔斯基吉的研究人员仍然千方百计地进行阻挠,不让这些患者参加治疗。当塔斯基吉实验终止的时候,只有 74 名被研究者还活着,在最初的 399 名梅毒感染者中,29 名直接死于梅毒,100 名死于梅毒并发症,40 名被研究者的妻子感染了梅毒,19 名被研究者的子女出生即患有梅毒。塔斯基吉实验是一个以欺骗和隐瞒手段开展的人体实验,实验对象就是那些饱受种族歧视的非洲裔黑人。在我心中,能与之“媲美”的,恐怕也就是日本 731 部队开展的那些灭绝人性的实验了。里弗斯护士参与研究整整40年,后来她在一次访谈中说:“你在黑暗中所做的事情,总有一天要摊在阳光下……”

1972 年,由于知情人揭发,《华盛顿星报》和《纽约时报》揭露了塔斯基吉实验的内幕,引起了全美国的关注,这项有史以来为期最长,对人不治疗的医学实验才终止。这项实验已经严重地违背了《纽伦堡法典》和《赫尔辛基宣言》的精神。后来,受害者集体控告美国政府,1974 年,他们从庭外和解中获得了总额 1000 万美元的赔偿。

1997 年,塔斯基吉的受害者终于等到了美国政府的道歉。5 月 16 日,时任美国总统的比尔·克林顿代表美国政府在白宫东室,郑重地向塔斯基吉实验中幸存的 8 名实验参与者或是他们的家人当面道歉。克林顿上台前与他握手拥抱的赫尔曼·肖,就是当年控制组的实验对象,编号 478。

1997 年,塔斯基吉的受害者终于等到了美国政府的道歉。5 月 16 日,时任美国总统的比尔·克林顿代表美国政府在白宫东室,郑重地向塔斯基吉实验中幸存的 8 名实验参与者或是他们的家人当面道歉。克林顿上台前与他握手拥抱的赫尔曼·肖,就是当年控制组的实验对象,编号 478。

图:塔斯基吉的受试者名单(部分)478 号为赫尔曼·肖

形势依然严峻

我国的梅毒流行曾经十分严重。解放初,部分地区的城市 5% 的人患有梅毒。新中国成立以来,梅毒治理取得很大成绩,梅毒作为乙类传染病管理。1964 年,我国成为了世界上第一个在国家层面基本消灭梅毒的国家。但 20 世纪 80 年代以来,梅毒死灰复燃。近 20 年来,梅毒的发病率一直位列传染病发病的前三名,流行形式十分严峻。仅 2019 年,浙江省就有 30708 例梅毒报告。初步估计,全国梅毒的感染者约 300 万,这可是相当于整个蒙古国的人口数量啊。

从全世界来看,梅毒流行趋势依然值得警惕。据 WHO 的 2013 年世界卫生报告,每年有二百万孕妇感染梅毒,超过一半的孕妇又会将梅毒传染给新生儿,造成早产、死产、低体重婴儿。到 2016 年,情况依然十分严峻。世卫组织估计,当年有 630 万人新感染梅毒,换句话说,就是每天有 17000 多人新感染梅毒。2016 年大约有 100 万名孕妇患有活动性梅毒,导致逾 35 万例不良分娩,其中有 20 万例死产或新生儿死亡。而梅毒的疫苗,却至今也没有研制成功。

所以,梅毒这个恶魔始终没有离去,千万不要以为那是像天花一样与我们无关的传染病。洁身自爱、学习防护是非常必要的。参加婚检、参加产检也是非常必要的。如果孕妇患有梅毒能尽早发现的话,是有机会预防胎儿先天性梅毒的发生的。今天,梅毒的诊断已经十分方便准确,梅毒筛查RPR试验,检查结果可以说是立等可取,今天治疗梅毒用的青霉素无论是疗效还是副作用都比当年的 606 理想了很多。

纵观人类与梅毒抗争的这段历史,让我印象最深刻的还是塔斯基吉实验。如果我们不把医学伦理时刻谨记,本该治病救人的医学,很有可能沦为一群人对另一群人更残酷的压迫工具。在所有的科学研究领域,医学是一项特别需要守住科学伦理底线的领域。贺建奎违反医学伦理,擅自开展人体基因编辑试验的新闻还在眼前。在新药审批上市这个问题上,也必须要有医学伦理的底线思维,绝不能轻易突破。2020 年年初的时候,全民都在热议李跃华该不该抓的问题,实际上,如果我们用医学伦理去考虑这个问题,答案是显而易见的,人类医学发展到今天,未经伦理审查,随便在病人身上试验各种新疗法,都是违反医学伦理的。人类的医学伦理随着时代的前进,底线也会变得越来越高,这是文明进步的体现。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国