人的道路既然遮隐,

神又把他四面围困,

为何有光赐给他呢?

——约伯记

“疯癫亚当”三部曲

原书作者 | 玛格丽特·阿特伍德

类型:后启示录 / 反乌托邦

三部曲分别为《羚羊与秧鸡》《洪水之年》和《疯癫亚当》

一场病毒浩劫,使原有文明消失殆尽,存活下来的人类,只能消耗著文明的余物度日,只能在断片残简中试图理解过去与未来。劫难后的荒凉世界里,幸存的人类“雪人”吉米,带领人造新人种——秧鸡人,躲避凶残的生物并漫无目的的活着。没有未来,只有回忆与疑问:他的伙伴秧鸡与他的情人羚羊,如何操控这场灾难,以生物科技和病毒变种造成人类浩劫?背后的理由又是什么?

——《羚羊与秧鸡》

幸存的人类其实还有“上帝园丁”的成员。洪荒发生前,领袖亚当第一仿效诺亚方舟,致力保全所有生命,建立了“圆顶屋伊甸园”,试图找出新的乌托邦,但他们也只能眼睁睁看着毁灭降临。幸运存活的人,孤伶伶面对这个世界,曾为亚当手下“园丁”的托比试图以书写抵抗死之欲望,并渐渐找到其他幸存者瑞恩,在生与死之间摆荡的孤舟,终于有了前进的可能。

——《洪水之年》

托比在一场搏斗中救了重伤的吉米,他们与秧鸡人一起等待去搜寻其他幸存的人类回来。秧鸡人不明白发生什么事情,兴致勃勃地要求托比告诉他们所有的事情。所以,托比开始述说亚当与其弟弟泽伯的故事,还有创造他们的秧鸡的故事。但是为了生存,他们必须回到一切开始之处──圆顶屋,展开孤注一掷的最后冒险;而挡在路上的,则是随着人类世界秩序破灭而脱去枷锁,邪恶残忍的“彩弹手”们。

——《疯癫亚当》

引言:从三个漫长故事的谢幕开始

在过去的几个月里,我们迎来了三个漫长故事声势浩大的结局:其一是《复仇者联盟4:终局之战》,它以灭霸之死和初代复仇者故事的落幕为漫威系列电影的第三阶段收官,不求突破,只求平稳,因而在各种意义上来说都是一部极其平庸的作品;其二则是HBO的史诗奇幻剧集《权力的游戏》第八季,它以众所周知的、不那么体面的方式迎来了异鬼覆灭、维斯特洛尘埃落定这一结局,得到的的不是粉丝的集体追忆,而是全网的口诛笔伐;其三则是《X战警:黑凤凰》——在X战警系列的版权回归之后,它的终局更像是不得已而为之,混乱而矛盾的情节与设定也让粉丝失望不已。

如果说前者在力求中庸的前提下,还算交上了一份令粉丝认同的答卷(说到底,考虑到众多电影之外的因素,复仇者之中谁死谁生其实并不那么难以预测。它就连剧透这一层面的意义都消失殆尽了。),那么后两者的失败在于:在极为有限的篇幅之中,它们强制经历了漫长铺垫的故事迅速封闭,这就严重地破坏了之前辛苦铺垫的情节和人物成长。

这些结局之所以令人失望,其中一个共同点在于:它们没有确立任何新的可能。事实上,它们的终结无非是重新回到了原点。只要在超级英雄的世界里再出现一个类似灭霸的角色,或者统领维斯特洛的狼家在权力的诱惑下堕落(布兰极有可能成为维斯特洛历史上最危险的暴君),同样的故事就可以重新讲一遍——也就是说,它不解决根本问题。世界并没有发生根本的改变,原有的秩序依旧保持原状,而同样模式的故事则可以永远持续下去。而强行移植进叙事过程中的种种元素,比如种族问题或女权问题,无外乎是把一个简单乏味的童话讲的复杂了些,仅此而已。它们唯一实现的,就是暴露出更多的无聊和愚蠢。

再进一步说,正因如此,这些故事是未完成的。世界保持原状,因为世界之敌并没有被根除。

“世界之敌”这个概念将在后文进一步论述,此处先举一个简单的例子用以理解:想象托尔金的《魔戒》——如果将索伦这个暴君当成世界最大的威胁,那么魔戒被摧毁与人类明君的即位便意味着对抗的终结。

正是因为这种对抗的最终完成,所以我们才能怀着热情看着度尽劫波的主人公们乘船航向远方的瓦林诺;而不管是新任美国队长的接棒,还是艾丽娅登船驶向远方,这样的结局与其说是给我们带来希望,还不如说是为新的故事埋下伏笔。当然,从直观的——经济角度来说,这种做法无可厚非:毕竟,如果真的有衍生剧,粉丝们现在骂的无论多么不遗余力,届时恐怕依旧会乖乖买单。

这个小小的插曲引出了另一个问题:引起我们不适感的,归根结底,是那片虚构的世界最终没能完成,而是随着故事的结束被悬置在了尴尬的境地。结束便意味着遗忘的开始,而遗忘本身就是一场慢性死刑,是戏已唱罢而不舍舞台。因为一系列可想而知的理由——票房、衍生品、粉丝经济等,这种不光彩的退场正逐渐成为常态。

有一点需要澄清:这与我们所说的“开放式结局”并不可被混为一谈。在传统的故事类型中,要以一个封闭式的结局收尾是很容易的。在侦探小说中,是真凶被绳之以法;在童话里,则是“王子和公主幸福地生活在一起”。这些故事中,人物的冒险和成长有标准的模式可循,故事本身也不过多地指涉外部世界,因而没必要去追问“究竟怎样才算幸福”。

与此相对,开放式结局则迎合了我们对世界的认知与理解。没有什么事情不是处于正在进行时,就连历史本身也是一个当下的概念。在这种情况下,封闭的结局便必然变得遥不可及,成为了乌托邦中的乌托邦。

阿特伍德与她的《疯癫亚当》三部曲

一个典型的例证便是玛格丽特•阿特伍德的《疯癫亚当》三部曲。阿特伍德的自我突破不仅体现于作品的高产,更体现在她对不同类型文学的尝试上。从科幻、奇幻到哥特式悬疑小说,她是今日最难以界定的作家之一。《疯癫亚当》三部曲是她科幻作品中的代表。

在这部小说的世界中,国家和政府隐退到一个微不足道的位置,控制人们生活的是一个又一个公司大院(拥有财力的科技公司会建造自己的“大院”,类似一个功能完备的国中国)和“公司警”(原本是私人的安保武装力量,后来作为各大公司通用的安保部队,控制着社会安定,其作用类似于警察,只是完全受利益驱使)。这些公司的所作所为,是我们所能想象的最卑鄙的行径:譬如生物医药公司会一边售卖疫苗,一边在世界上投放自己研发的病毒,以确保永远获利。当然,在科幻的世界里,大公司做出多么卑劣的行径也毫不奇怪。

第一部《羚羊与秧鸡》的主人公“雪人”吉米正是在这样一个公司大院里长大。吉米的父母都是公司的精英人士,但母亲很快便因为良心上的谴责逃走,并成为了一名坚定的反公司斗士。这一类的抗议活动很多,而各种环保人士和宗教分子也遍布世界各地,很多秘密团体专事这类抵抗运动。其中一个最危险的极端分子——吉米的好友“秧鸡”,研究了一种病毒,并用它彻底摧毁了整个人类文明,史称“无水之洪”。秧鸡当着吉米的面散播了病毒并杀死了吉米的女友“羚羊”,自己亦死于吉米之手。

这事实上也是整个三部曲的主要故事。吉米是一个令人困惑的角色,我暂时只能说这么多。过多的优柔寡断和病态的浮想联翩弱化了他身上的性别特质,总体来说,他给人的第一印象是个失败的角色,似乎打从创作开始,阿特伍德落笔时有些犹豫不决。好在在随后的《洪水之年》与《疯癫亚当》中,故事的主人公变成了女性角色托比。

三部曲的第二章《洪水之年》发生的时间基本与《羚羊与秧鸡》平行。尽管发生在当下的故事依旧在节奏缓慢地进行着,但小说的重心偏移到了以托比的视角追忆过去。故事在现在与过去之间有规律地跳跃,每一章开头都是信奉素食主义和环境保守主义宗教团体“上帝的园丁”的领导者亚当第一的讲道和赞美诗——这些文字像是圣经、某些激进的新教派和威廉•布莱克的混合体。

《疯癫亚当》的故事实际上与前两部作品依然是平行的,情节上的推进只不过是幸存的善良人类与邪恶卑鄙的“彩蛋手”的战斗,而且只持续了很短的时间。故事与第二部的结局相连接,以托比为主要视角进行叙述,穿插闪回着《洪水之年》中的两位男性角色——泽伯和亚当第一的过去。两人是同父异母的兄弟,两人的父亲瑞夫则是一个靠石油发家的卑鄙阴险的人物,是前述那些邪恶公司的缩影。

在整个三部曲的结局,经历了“无水之洪”的冲刷,人类已经无可避免地走向消亡。为此,阿特伍德安排了这样一个颇具象征性的画面作为结尾:托比在教会了秧鸡人儿童“黑胡子”写字后,便黯然走进深林之中。

世界之敌或无形帝国:重读《1Q84》

在这个三部曲故事中,并没有一般意义上的“高潮”概念:因为小说一开始便已经结束,后面发生的故事只不过是它轻微的余波。然而,这正是它的魅力所在:正是吉米、托比和泽伯不间断的回忆与思考,让这场余波得以反复拉长,将故事停顿在将尽未尽之处。邪恶公司、拥有智能的食人猛兽和彩弹手交替登场,是挑逗读者神经的必要手段;至于真正的问题——人类文明究竟该何去何从?秧鸡人能否成功接棒?这些问题已经不是这个故事所能容纳的了。

事实上,这是一个消极的、逃避性的结尾。鲁滨逊式的乐观精神早已退隐不见,取而代之的是“谁书写,谁活着”的悲愿。这个结局很容易让人联想到村上春树的奇想小说《1Q84》:故事讲述在1984年的日本,出现了另一个拥有不同的历史与未来,代号为1Q84的平行世界。男女主人公天吾和青豆则一边在迷宫般的世界夹缝中穿行,一边寻找着自己失落的过去。这个故事的魅力同样在于其不确定性:代号为1Q84的世界亦真亦幻、无迹可寻,但却能切实地对现实世界产生影响。全书最骇人的场景莫过于在《1Q84 Book3》的结尾,私家侦探牛河死于非命后,邪恶怪异的生物“小小人”从他尸体的口中钻出,并在空气中抽丝制造空气蛹。但另一边,小说却以青豆与天吾最终相遇并破镜重圆结束,至于威胁着他们生存的“小小人”,两人已经不在乎了。

这部小说是令人压抑的。而这种压抑感最大的来源,便是书中无处不在的“小小人”。虽然村上并未详细描述小小人的形貌,但我从日本轻小说《不吉波普不笑》中借用了“世界之敌”这一概念,正好作为小小人的注脚。

在原著故事中,“世界之敌”是种晦涩不明的概念。与其说世界之敌是某种群体,我更愿称其为某种修辞:它难以把握,难以捉摸,难以定义。它善于暗中操纵、隐性施压、无孔不入。它比暴君、恐怖分子和邪教头目柔软,但要更加危险。它是一种关于抽象的艺术,类似于苏联艺术家为了影射时政而发明的抽象主义。对它的描写则必然弱化具体敌人的存在,强调的则是它无处不在的监视、管理与掠夺。

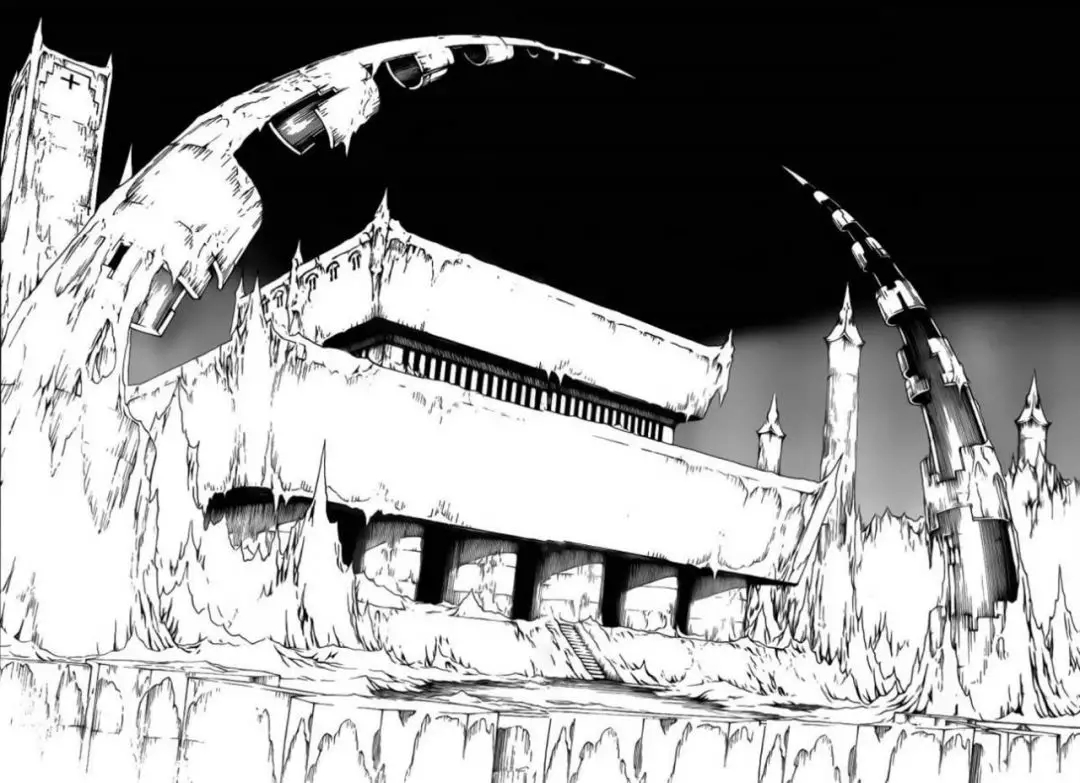

最重要的一点是:它永远无法被根除——因为它并非某个具体的敌人,而是一个抽象的无形帝国,正像久保带人漫画《死神》中所描绘的千年帝国那样,藏匿在静灵庭的阴影中,只在最出其不意的时刻才显出原形;而大多数时候,它甚至不必暴露形体,而仅仅表现为一种空洞的、没有指向性的隐忧。

要想理解“世界之敌”,先要了解孕育它的,我们所生存的这个世界。迈克尔·哈特与安东尼奥·内格里合著的《帝国》(2000)一书中这样描述它:20世纪帝国主义的形态不同于19世纪。彼时是处于中心地位的殖民国家靠扩展殖民地而不断扩张概念上的疆土,而现在的中心国家不再拥有和追求疆土,但其权力、管理却没有边界。新的“帝国”在这种无边界性之中诞生。《帝国》开篇便作了如下说明:

帝国正在我们的眼前出现。在过去的几十年中,当殖民制度已经被舍弃,苏联对资本主义世界市场的障碍最终坍塌,我们已经见证了经济和文化方面交流的不可抗拒、不可扭转的全球化。伴随全球市场和生产的全球流水线的形成,全球化的秩序、一种新的规则的逻辑和结构,简单地说,一种新的主权形式正在出现。帝国是一个政治对象,它有效地控制着这些全球交流,也是统治世界的最高权力。

这段描述容易使人想到美国,但下文又话锋一转:

……美国不能,而且确实任何民族和国家今天都不能成为帝国主义者计划的中心。帝国主义已经过去了,没有哪个国家可以以欧洲的一些国家曾经有过的方式,成为世界的领袖。

当全球化不再是一种预期,而是一种历史之时,反美国主义或者说反美已经不再是左翼政治的坚实基础了。这不是说美国变好了,而是说美国无法继续其帝国主义宰制,不再有能力单边主导全球事务(美国今天仍旧在大行此道;而结局则是处处碰壁)。这也不是说美国不再是重要的民族国家,其军事实力不再强大;而是说美国不再有能力塑造全球局势——那曾是拉姆斯菲尔德的野心、布什政府的梦想,如今则是唐纳德·特朗普的梦想,或者说一厢情愿。作为民族国家的美国不再是决定全球事务的唯一要素,只是诸多国家中的一个。在美国与中国旷日持久的贸易战之中,美国失去的绝不仅仅是就业岗位或其它直观的经济指标。最近针对西班牙裔社区的埃尔帕索枪击案已经表明,它正在自我撕裂。

这就是世界之敌的产房,也是我们当下的困境:别忘了,美国和苏联曾经如此尽职尽责地扮演着一个时代的假想敌;而到了今天,随着新帝国的诞生,敌人的形象却变得越来越模糊不清。而我们则像因为发烧和饥饿而奄奄一息地独坐在沙滩边的吉米,对身边发生的一切失去了概念。我们能看到世界的轮廓,却无法认知这个世界。是大公司?进化出智能,随时准备吃人的器官猪或其它改造生物?还是在末日世界中恪守丛林法则而生存的彩弹手?

世界之爱:不要忘记你的名字

无论是村上还是阿特伍德,其写作的姿态固然往往被指斥为充满小资产阶级情调,但从某种程度上来说,这不完全是作家身上的症结。毕竟,正因为敌人无形,所以对抗亦无从谈起。无论是以写作/艺术与冰冷的世界对抗,或是在冲破艰险的自由恋爱中寻求自身的定位(要回到1984,而不要1Q84),这种没有尽头的疲惫感都源于作家对这个世界本能的认知。这种认知必然会带来世界之爱,因为它是唯一能抓住的救命稻草。

与世界之敌相对应,世界之爱同样是个难以确切形容的概念,从通俗文化文本中抽象出来的世界之爱,大概是这样一种存在:它是一种极端理想化的普世价值,是主人公赖以保全自身,不至于被世界之敌吞噬的一种依存。

在村上、阿特伍德等通俗小说的文本中,它往往会被以混淆视听的方式处理:它带来的并不是从根本上解决问题的方法。与世界之敌的威胁相比,它并非是一种对等的、可靠的武器。爱何时成为了一种武器?在现实中,恐怕没有任何一个人愿意相信,靠抽象的,泛人道主义的爱,可以解决环境破坏、恐怖主义或者贫富差距等问题;但在虚构的世界中,贯彻主人公成长历程始终的爱,却成为了让读者介入的通道。

在这里,逻辑整个儿翻了过来:就好比没人会觉得在《泰坦尼克号》或者《绝世天劫》这样的影片中插入太多爱情戏有何不妥,一切的灾难故事本质上都可以简化为爱情故事。所以我们会为杰克和露丝的绝恋落泪,而不会为惨死在泰坦尼克号最底层的无名锅炉工眨眼——因为前者有爱,而后者没有;他们是供奉爱情的石头祭坛,存在的价值就是被遗忘,是齐泽克所谓“不构成部分的部分”。

进一步解释“爱”在《泰坦尼克号》中起到的究竟是什么样的作用。杰克——穷困但有才华的艺术家,不甘受命运的摆布;露丝——受束缚的富家千金,渴望寻找真正的爱情。他们两人是在寻找真爱,这不假;但往更深处说,他们在寻求与确立自己真正的身份。因为这一层的缘故,我们才能与他们的情感产生共鸣。

不要忘了《泰坦尼克号》票房在影史上的名次。日本学者三浦玲一早就指出:全球通俗文化与以往因市场承认而获得独立地位的国际文化(或所谓的纯文学)之崩塌是同时出现的。值得注意的是,这种通俗文化是建立在“我抵抗,故我在”的身份认同劳动的意识形态基础上的,但也是市场化的抵抗文化,是市场中的商品;按照村上春树的说法,今天版权意识的逐渐确立,知识产权在世界范围内的往来贸易是真正的“灵魂来往之路”,那么这种对身份认同的追求同样也是这条路上贩卖的货物。

世界之爱之所以重要,是因为它带来的是再次确立身份认同的一次机会。它是贯穿不同世界,令灵魂自由往来的道路。如同《千与千寻》中描述的那样,仅仅变得自律、可靠、独立是不够的,要想回到自己的世界,最重要的是找回自己的名字。否则的话,仍旧只能在异世界中沦为澡堂女工,甚至烧锅炉的黑煤球。

在《羚羊与秧鸡》中,我们可以通过吉米的故事,看到爱情与身份认同之间是如何确立关系的。吉米母亲的“叛逃”给吉米的童年带来了不可磨灭的影响,也让他背上一个污点。这位母亲书中着墨不多,但她无疑是一个值得注意的形象:她智慧,富有创造力,是世界之敌的威胁。而正因为母亲选择革命而放弃家庭,进而导致母爱的缺位,使得吉米变成了一个情感上残缺不全的人:情窦初开时的他特别渴望女人的安慰,但他不过是对女性贩卖自己的忧郁来赚取体贴和同情,又用忧郁甩掉她们。这一阶段的吉米浑浑噩噩,对自己的人生漫无目标和规划。他是尚未知晓自己身世的卢克,或仍生活在母体中的尼奥。他需要知道自己的真名实姓,以此来确立自己在这个世界上的位置——他只是需要一个契机。

这个契机就是爱情。爱再次发挥作用,是从吉米与“羚羊”邂逅开始的。吉米在一部儿童色情视频中看到了羚羊——尽管此时她只是一个七八岁的小姑娘,在某个偏远的第三世界国家当雏妓,但他却对羚羊一见钟情。关于这个女孩,最重要的一点,是“羚羊”这个名字的来历。没有这个名字,她便不过是任人玩弄的无名雏妓;而像“秧鸡”一样,这些以动物命名的代号,是吉米与秧鸡小圈子里的密语。当女孩被赋予这个名字的时候,意味着她正式被接受与认同,成为了核心圈子中的一份子。先找回名字,然后才开始与吉米的爱情。这是最重要的一步。

而在《羚羊与秧鸡》的尾声,秧鸡杀死了羚羊,吉米开枪打死了秧鸡。这个场景极具象征意味:秧鸡挟持了羚羊,而吉米与秧鸡对峙着。羚羊象征着世界之爱,而秧鸡此时已由世界之敌的敌人变成了新的世界之敌。吉米没有能力去评判秧鸡的所作所为——因为像前面说过的,他实在太软弱了。促使他在浑浑噩噩之中站队的,并非人道主义,而是羚羊之死。

爱真正起作用的地方在于,它促进了吉米的自我身份认同。羚羊与吉米的感情若即若离,关于她的故事,小说中也语焉不详。但没有了这段感情,吉米这个人物的存在便没有明确的意义。而在整个三部曲的结尾,当托比终于教会秧鸡人儿童“黑胡子”书写时,这种爱更是由爱情上升到了母性。在她确定自己书写技艺的传授者的这一身份时,她的任务——或者说,她的救赎,同样也宣告完成。而黑胡子从她这里学到的精髓之处在于:他每次完成一篇记录之后,都会庄重地在结尾写下:我是黑胡子。

结语:关于无法完成的谢幕

我们介绍了两种通俗文本中的未完成:一种是以市场因素为主要诱因的,被动而懒惰的未完成;另一种则是写作的妥协,是在无路可走的世界中寻求最小的合理性。无论哪一种,在某种意义上来说,结果都是一样的:它能带来的不再是希望或失望,而是一种深入骨髓的疲倦——由悬而未决引发的疲倦。

当夹在世界之敌与世界之爱间的身份认同问题成为写作围绕的中心时,这种疲倦感便成了理所当然。身份认同问题往往被误认为是一系列问题的根源,但它并不是根源,而是表象。所以,一切停留在此层面上的书写都注定是未完成的。我同样可以举出石黒一雄的《别让我走》作为例子。试着回忆小说中描写的克隆人绝恋,你便会发现这部小说在这一点上暴露出的问题更为明显,也更为深刻:以寻求身份认同为目标的一切反抗,都将以黯然收场告终。

从这一层面上来说,阿特伍德、石黒一雄或村上春树的写作,最大意义便是在于让我们对这种未完成时刻保持警醒:而这警报并非是通过他们的作品,而是通过写作这一行为本身发出的。文学的边界日趋模糊,是科幻、奇幻还是其他类型文学,固然已经没有太大的意义;但我们从这种融合的趋势中看到的却并非更多可能,而是精神的单一化与趋同化。在今天,我们见证了通俗文化越过国界,席卷全球;但反过来说,我们同样也在见证它们反叛性与先锋性的消亡。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国