▲《科学中国人》封面人物:祁海

抱着要面对诸多专业文献的念头,笔者将目光投向了面前这台小小的笔记本电脑,却意外看到一幅幅大千世界的剪影。前一秒,肯尼亚马赛马拉大草原上的角马正被猎豹追捕,一场最原始、最真实的物竞天择之剧定格在千钧一发;下一秒,撒在阿塔卡马上空的漫天星河正静静俯视着这片被称为“干极”的南美沙漠,这里保持着世界最长时间无降雨的纪录。

这台笔记本的主人,是清华大学医学院院长祁海教授。与严肃、刻板、穷经皓首于实验室的传统科学家形象不同,祁海开朗、洒脱、不拘一格,在科学之外把旅行当作生活不可或缺的一部分。在他看来,人生旅途并没有写好的剧本,靠勇敢去探索未知世界是他的生活方式,无论是风景,还是科学。

祁海领导独立课题组迄今已15年有余,他们持续聚焦于攻关“免疫记忆”难题。他和他的学生们借助动物模型,深入研究免疫记忆产生的机制,尤其聚焦B细胞如何持久产生抗体、如何使人体能长期得到保护,免遭同样的病毒感染,为理解各类免疫相关疾病的成因、研发疫苗长效守护人类的健康探寻新思路。

祁海把科研过程视作攀登一座山峰,预期着必然面对的坎坷与风险。“有时候走着走着,会发现和你并肩向前的人越来越少,甚至有的路段前后都看不到同行者。在这个环境下,你能不能抗住压力,能不能保持冷静,能不能忍受寂寞,能不能在未知的路径上坚持走下去,决定着你最终能不能看到与众不同的风景。”

“世之奇伟、瑰怪,非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。”听到这儿,笔者脑中兀然浮现这句来自王安石的名言。虽隔千年,变革者自有共鸣。

凭借对科研的投入、探索和创新精神,一路走来,祁海在免疫学领域收获了诸多同行的认可、荣誉和奖项。过去10年间,他曾获“谈家桢生命科学奖”创新奖、吴阶平-保罗杨森医学药学奖、药明康德生命化学研究奖、树兰医学青年奖、美国免疫学会研究者奖、北京市自然科学奖二等奖、教育部高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖一等奖等奖项,还成为美国霍华德休斯国际学者与首届新基石研究员。

谈及这些认可,祁海说:“每一份奖励和荣誉背后,其实都是鼓励和鞭策。”他更愿意谈论对科研选题的思考,不要跟在别人后面亦步亦趋,要甄别哪些是推动领域发展前沿的问题,哪些是拓展人类认知疆界的问题。“一定要去做前人没有做过的事情,用前人没有用过的方法去解决前人没有解决的问题,要勇于突破自己的界限。”在祁海看来,只有这样才会让自己变得越来越强大。

▲祁海

科研是探索者的游戏。作为清华大学医学院院长,在毕业典礼上致辞时,祁海鼓励学生们不要拘泥于只做安逸的“小我”,要敢于“拥抱未来的不确定性”,去创造更精彩的人生。他也用自己的成长经历诠释了这一点。

拼出一个未来

祁海出生于20世纪70年代的北京,身上有着一种北京人自带的散淡和松弛感。“我上学的时候从来不是学霸。”虽然这样说,但祁海从年少时期就对世间万物拥有不同寻常的好奇心,喜欢刨根问底,总想搞清楚有趣事情背后的各种秘密。他常常以在枯燥的观察中找寻到对很多人来说微不足道,甚至被忽略的细节为乐趣。

祁海后来进入医学领域是受到家庭影响。“因为我的父母都从事公共卫生方面的工作,家里茶余饭后聊的都是和医学相关的话题。虽然小时候还没有明确的职业规划,但现在回想起来,耳濡目染之下,这颗种子其实早已在我心里埋下了。”祁海回忆道。

高考时,祁海报考了当时的北京医科大学(现北京大学医学部),原本对基础医学感兴趣的他,因为当时北医的基础医学并不接收俄语学生而转投了临床医学。经过5年的本科学习和一段时间的实习之后,祁海被分配到了中国医学科学院阜外医院心内科工作。阜外医院是国际上规模最大的心血管病诊治中心之一,它在心血管病学领域常年居于全国领军地位。不过,经过一段时间的思考和抉择,他放弃了这个外人看来的“金饭碗”,毅然递交了辞职信。“我很向往成为救死扶伤、妙手回春的医生,但感觉在医院工作并不能满足我不断探索未知的好奇心。”祁海还是希望能追随他的初心,去尝试做基础医学研究。

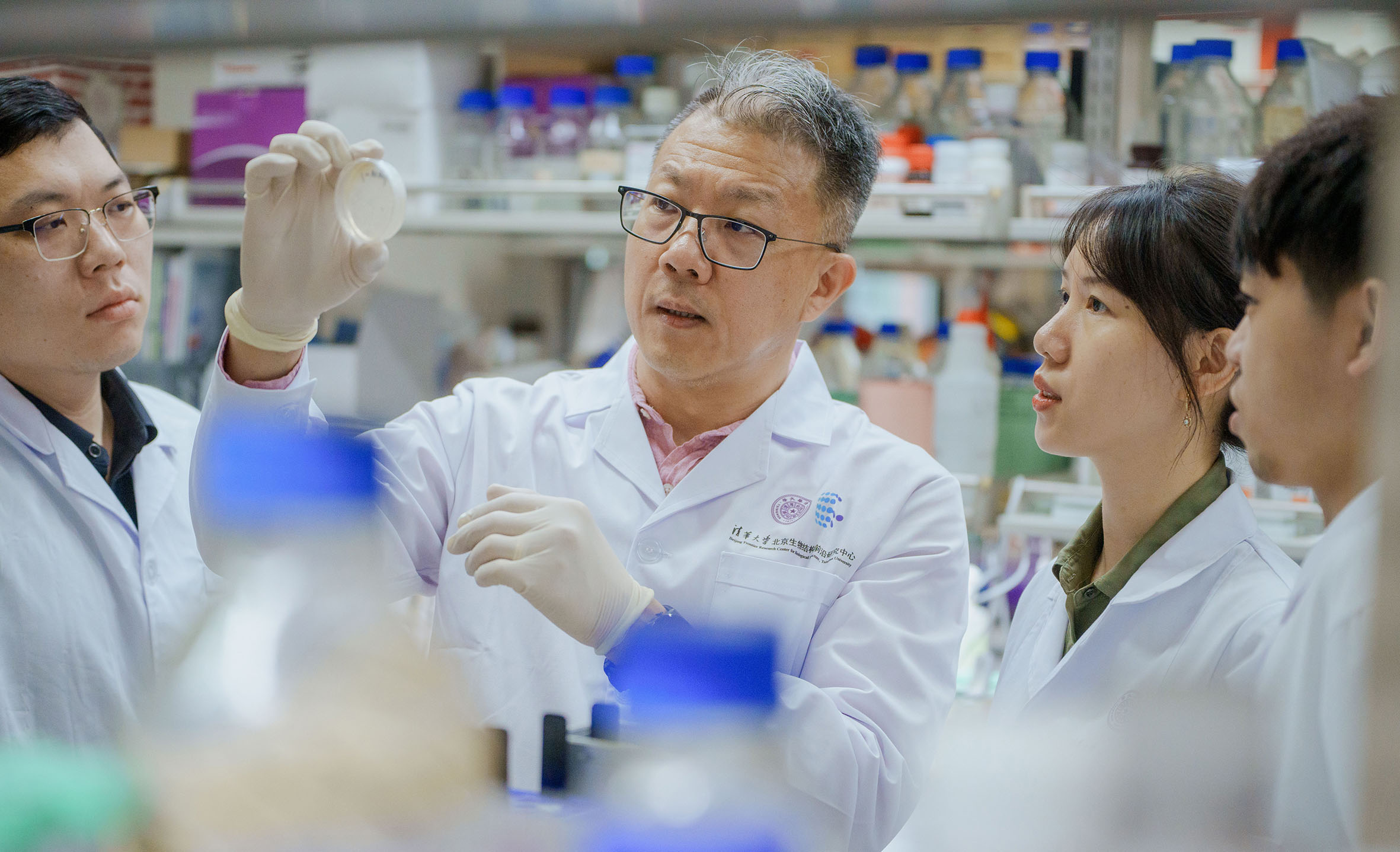

▲祁海和团队成员在课题研究中

人生有时需要勇于打破条条框框,去拼出一个虽不确定但充满惊喜的未来。辞职后的祁海静下心来恶补一年英语,选择去海外深造。他的申请其实并不顺利,受限于过去的研究经验匮乏,发向很多学校的申请都如泥牛入海。所幸的是,经过持续不断地努力,并不算知名的得克萨斯州加尔维斯顿医学院录取了他。

阔别故土前往大洋彼岸,中西方巨大文化差异的冲击,“独在异乡为异客”的陌生和孤独,一切都要从头开始。扑面而来的困难是从飞机一落地就出现的:语言。国内尚可的托福成绩并不能帮助祁海快速融入学业与生活。他能听得懂部分日常交流,但对南腔北调的“美国方言”毫无办法,加之课程中大量佶屈聱牙的专业名词,让他感受到了前所未有的焦虑。更为雪上加霜的是,由于祁海本科临床医学的背景,他并没有太多机会参与基础科研,也缺乏相关的基本知识体系,这让他起初在实验室研究中错误不断,并不受老师们的青睐。在“导师-博士生”的双向选择中,他屡屡成为被拒绝的一方。

“最后,是当时新设立实验室的琳恩·宋(Lynn Soong)教授接收了我做她的第一个博士生,主攻免疫学。”这一在当时看来对于琳恩颇为“勉强”的选择,却成为祁海后续精彩纷呈的科研生涯的发轫。

免疫学的重要性毋庸置疑,它是仅次于病理学的,和疾病最接近的基础医学学科。不过,这也是当初祁海在国内上大学时最头疼的一门课程。幸运的是,导师琳恩很有耐心,她给了祁海根据自己想法设计实验、自主探索的自由。在这一过程中,祁海也慢慢沉浸到了发现问题、解决问题,通过研究满足好奇心的独特乐趣中。“这就是做科研有意思的地方,当你对客观世界的现象产生一个假说,然后通过实验发现结果正好和你的设想完全吻合,那一刻实在太美妙了。”

“我过去对免疫学不‘感冒’只是因为了解得还不够多,而随着研究的逐渐深入,我发现这个领域非常有意义,有很多未知尚待探索。它充满了机遇,我们既有机会探索出基础的生命规律,又可能发现对疾病防治具有重要应用价值的成果。”兴趣和好奇心是最好的引路者,祁海在不知不觉间已经养成了一个月可以“啃”下150篇学术论文的习惯,只为了让自己早一刻弄明白其中的奥秘。甚至在陪妻子逛商场的时候,两人也会约定一个地点,他坐在那里看论文等妻子归来。“书读百遍,其意自现。”看得懂的与看不懂的都在那些时日里一点一点积累着,静静地等待质变的来临——他成了实验室里最勤奋与优秀的学生之一,完成了自己的博士研究。

博士毕业后,祁海被全球著名的免疫研究中心——美国国立卫生研究院传染病与变态反应病研究所(简称“NIAID”)聘为博士后研究员,进入世界著名的免疫学研究组,师从罗纳德·杰曼(Ronald.N.Germain)教授。

世界上还有很多疾病无法缓解和根治,想要解决这些问题,就要深入理解这些疾病背后的机制,从更根本层面探究如何扭转这些过程。人类发展的历史长河里,每次与疾病的斗争都如惊涛拍岸的浪花,惨烈而刻骨铭心。面对严峻的公共健康问题,大家都迫切期待科学家的挺身而出,带来颠覆性的解决方案。

疫苗是守护健康的“隐形护盾”,帮助人体构筑免疫屏障,快速对抗病原体的入侵。然而,有的疫苗注射一次便终生有效,有的疫苗注射多次仍难以为继。“科学家的使命就是要努力去了解世界、解构世界,最终改造世界。用我们的力量找到免疫机制背后的秘密,推动一些疑难疾病的诊治,尽力帮助更多人,我们责无旁贷。”祁海如是说。

在NIAID的日子里,杰曼教授让祁海见识了顶级科学家的能力和高度,他也在和导师一次次的争辩与思维碰撞中快速增长了认知和经验。对于免疫学研究,祁海也从心底产生了一种归属感:科研并不是一场你追我赶的竞赛,而是一次不断超越自我的攀登,他与杰曼教授享受其间的过程。

▲祁海团队合影

6年的博士后生涯,祁海一直都聚焦于机体的免疫系统如何通过产生保护性抗体来抵御、防止病原入侵。很多全新的技术手段需要从头探索,以杰曼教授和他所搭建的“多光子活体成像系统”为例,如何选择合适的小鼠麻醉剂量与方式,如何将小鼠淋巴结完整暴露又毫发无损……每一个技术细节的确立,都伴随着大量文献资料的阅读、无数次反复试验探索。为此,祁海不舍昼夜,在不断试错前行中,在这个领域建立起自己独到的科研见解与技术壁垒,取得了一系列原创发现。

2006年,祁海在《科学》杂志上发表论文,首次向世界表明树突状细胞可以在体内为B细胞活化直接提供抗原,从而为靶向调节树突状细胞而诱导抗体疫苗的新方向提供了重要启示。

2008年,祁海又在《自然》杂志上发表论文,用可视化的直观手段首次证明,人类体液免疫缺陷疾病的相关分子SAP,可通过调控T-B细胞的相互作用发挥免疫调节功能,为人类理解自身免疫疾病提供了新思路。

对于开拓性的、全新的甚至屡遭质疑的探索,祁海始终坚守自己的观点,不轻易否定,也不轻易被外界的声音所左右。他始终认为,做未知的研究,最大的敌人是自己,最大的失败是放弃。“医学家的工作就是与死神赛跑,抢在时间的前面找到生的出口。面对这样的疾病,这样的敌人,必须付出百分之二百的努力,要敢于独辟蹊径,不走寻常路。”

最好的时代

2009年,博士后出站的祁海起初希望留在美国继续研究,毕竟那里拥有当时世界上最先进的研究资源,但他内心仍充满不甘:什么时候中国也能像美国一样,建立最顶级的研究团队,做真正服务于中国人的免疫学研究?这种不甘随着一封来自国内的电子邮件豁然开朗。

发邮件的人是时任清华大学生命科学学院院长施一公。他邀请祁海这样一批年轻学者回国组建团队,实现在诸多落后领域的快速追赶。在施一公的领导下,彼时的清华生命医学学科正在进行一场意义深远的变革:通过创造一个全新的体系,让有闯劲的年轻人心无旁骛地潜心研究。

21世纪走过第一个10年,随着经济实力的提升和国家对于科技事业的重视,一大批留学海外的生命科学领域的学者纷纷回到国内,王晓东、施一公、饶毅、邵峰、颜宁……他们是这个领域里站在山巅的一群人,期望在中国的土地上看得更远,这也正是祁海的梦想。

“能不能在中国做出世界最前沿的科研成果,其实当时大家心里都没有底。毕竟跟美国相比,我们的生命医学研究在体量和质量上都有相当的差距。”但同时,祁海又坦言,“我们是后来者,但绝不是落后者。”也正是这样一种挑战和使命感让这样一批科学家义无反顾地选择了回归,中国迎来了生命科学与医学发展最好的时代。

2009年,祁海正式回国加入清华大学医学院,着手组建动态免疫学实验室。他笃定,好的科学家一定是“与众不同”的:“你肯定得和别人不一样,好奇心驱使你从和别人不一样的角度去问一个问题,进而可能提出一个崭新的问题,而后或许能在前无古人的地方开辟新的道路,引导更多的人走上那条道路去问他们自己的问题。”早些回国的邵峰院士也有类似的感受,他把回国做科研比喻为“开荒”:“你不能总在别人的地里跟着人家种东西,我们应该开垦出更多的地,让别人都到你这里来种。”

然而,“问问题”和“答问题”的过程绝非一帆风顺。巨额的研发经费、昂贵的仪器设备、有能力的科研人才、随时变化的行业大环境等,祁海都要一一考虑和解决。

“我觉得压力最大的时候还是刚回来的那段日子。毕竟有了这样的科研支持,学院创造出这么好的条件,我们这些人到底能不能创造出一个新的科研生态环境?当时的我们没法回答。”祁海坦言,那段时期不仅感觉在带团队做科研,自己甚至都成了实验的一部分。

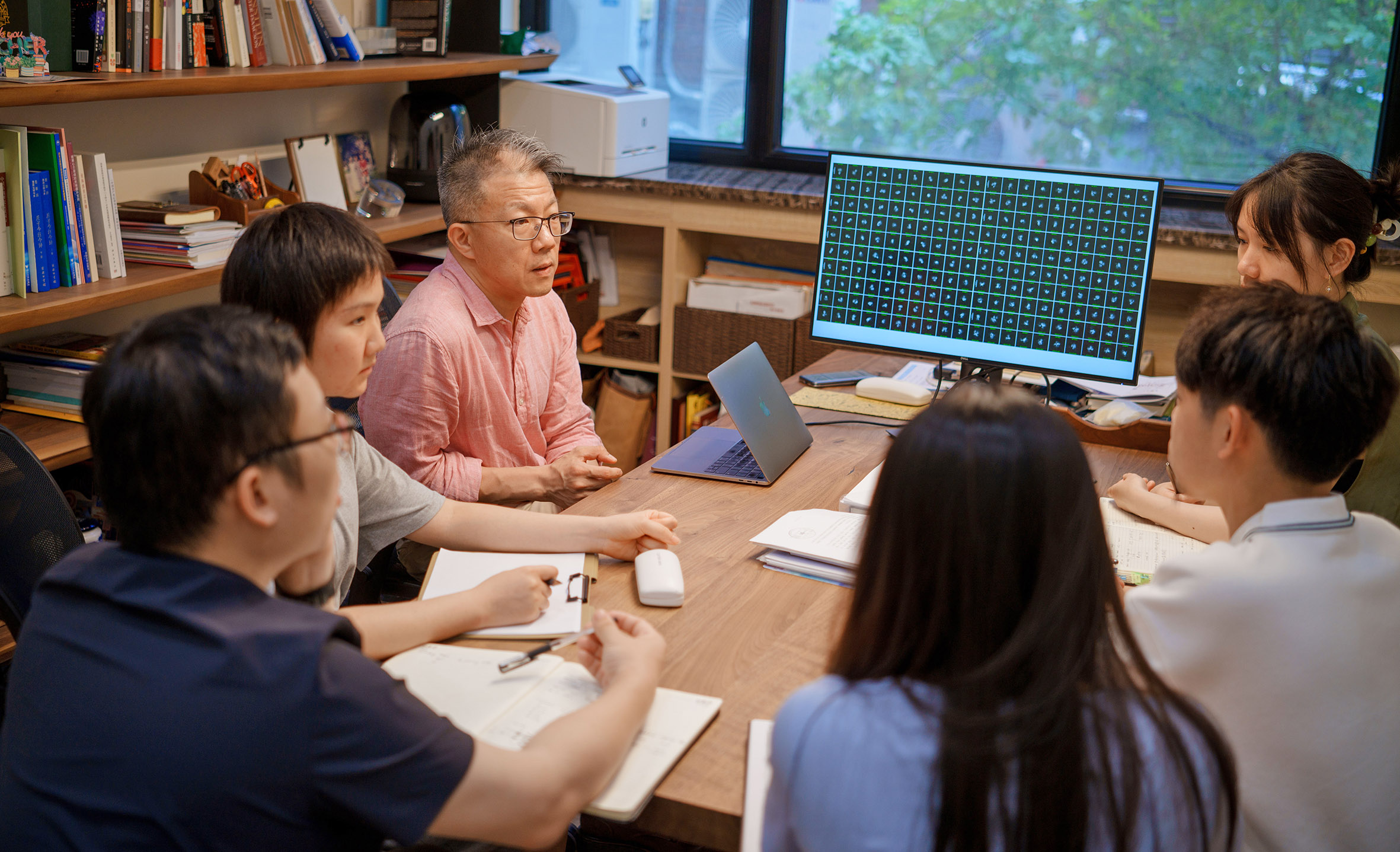

▲祁海同团队成员在自己的书桌前讨论问题

“有名学生在傍晚拿到了一个很让人振奋的结果,但是对照组的设置并不理想。我们商量后,他马上再去重复这个实验,我们凌晨2点一起完成了分析,确实如我们所预期的那样。”祁海说,“我们当时都觉得,如果不能看到满意的结果,今晚一定都是睡不着的。”这种对真理的渴求驱使着祁海,他迫切地想证明在中国这块土地上,能够成长起来对世界有影响的科学家和科研成果。

在医学科学研究中,一个新理论、新疗法的实践与突破,就有可能使更多的患者远离病痛的折磨,改变万千个遭受疾病困扰的家庭的命运。然而,这又是一个非常艰辛的过程:有太长的路要走,太多的关卡要过。每一次关卡的突破,也恰恰建立在研究者的这些大胆尝试之上。在未知中不断摸索与前行,考验着研究者的韧性和勇气。祁海始终认为,最关键的探索,或许就在你想要轻言放弃的那一次尝试中。

一个团队的成功史,必然是一群志同道合者的奋斗史。在清华组建自己的团队,也是祁海寻找同路人的过程。他的第一个博士生叫徐和平,之前一直研究昆虫遗传学。但有意思的是,读博的时候他偏偏就一门心思想研究免疫学。这让祁海一下就想起了十多年前的琳恩教授和自己。祁海说徐和平是拼命三郎,有次实验室外出团建,怎么叫徐和平都不去——他利用那段时间完成了课题最关键的一个实验。为了督促经常在实验室里熬夜的徐和平休息,祁海还专门买了张折叠床。

团队的另一名成员刘丹,也回想起博士入学考试时接受祁海面试的场景。当被问及“将来想做什么”时,刘丹下意识地说:“想为人类的健康做些努力。”随即她就开始后悔,担心起这个看似大而空的目标会被面试官视为不切实际的空谈。然而令她意外的是,祁海一脸郑重地回应道:“你跟我的想法一样。”

一群年轻人为了共同的目标携手向前,听起来励志而热血。然而,落在实际的工作中,可能是大量枯燥的重复、数不清的阴性结果。祁海团队只能去穷尽每一种可能性,积跬步以至千里,积小流以成江海。正是这些足下一步与涓涓细流,成为支撑他们坚持下去的无穷动力。

2013年,祁海研究组的新成果发表在《自然》杂志上,首次揭示了ICOS共刺激分子直接控制T淋巴细胞在体内迁移运动的新功能,为理解体液免疫调节提供了新线索,为细胞免疫学研究发出了“中国声音”。这些结果也被写入了美国教科书。以此为基础,一系列的研究成果在接下来的数年陆续发表在世界顶级期刊上,得到了国际同行的高度评价,让祁海在B细胞研究领域独树一帜。

在祁海的研究组,“如何尽早准确评价疫苗?如何更理性地设计疫苗?如何让疫苗效果更持久?”是他们的“人生三连”。

接种疫苗可以刺激人体免疫系统,产生针对相应病原体的抗体。当人体被同一病原体再次感染时,免疫系统会根据其原有的记忆,制造更多抗体来阻止病原体的侵害。这种免疫记忆主要由T细胞和B细胞承载,这些细胞越多、存活越久,再次应答能力越强,人体的免疫记忆就越长久、越强烈,人体就越能抵抗感染、维持健康。

疫苗接种后有效保护所能维持的时间、自身免疫性疾病的发病机制与对应治疗等,都与免疫记忆息息相关。过去的10年里,祁海带领团队所做的主要工作之一就是围绕抗体“免疫记忆”和产生抗体免疫记忆的“生发中心”来开展。比如生发中心反应里T细胞和B细胞互作的分子机理,生发中心时空动态演化特点和分子调控机制,记忆B细胞、长寿浆细胞发育与维持机制及疫苗应用,以及中枢系统神经回路对免疫记忆的调控机制等,专注于抗体免疫应答调控,致力于为人类预防或治疗疾病找到可操控的“靶点”,让人类能通过疫苗及时阻止病毒或者细菌对人体健康的侵袭和危害。

钻研课题的同时,祁海一直没有忘记他回国的初衷——做生命医学领域有影响力的研究,进而对其他人的科研有启发,最后对新药开发作出贡献,实现基础研究走向临床应用,解决临床未满足的需求。“这是研究者的终极目标,不仅把论文发在期刊上,而是如习总书记所说‘写在祖国的大地上’。”祁海说。

▲祁海接受《科学中国人》的采访

怀揣这一梦想,两年前祁海通过清华大学的知识产权转移体系,以团队原创性基础科研成果为依托,成立了一家叫作“演生潮”的新靶点药物研发企业。演生潮将祁海课题组的研究成果进行转化,针对自身免疫疾病和过敏类疾病的全新靶点,开发大分子抗体药物。公司在今年的第七届中关村国际前沿科技大赛中,入选了“生物医药领域Top10”。

人生没有白走的路

2020年年底,祁海又迎接了一次角色转换所带来的挑战,他被任命为清华大学医学院新一任的院长。搞科研出身的祁海最初面对行政和管理时颇有几分不自在和无所适从。但是在具体工作的开展中,他意识到把一件事情做成,建立并且管理好团队是必须的,“如果能以此为契机,在清华大学团结更多老师一起为科教兴国的理想奋斗,众人拾柴火焰高,这个意义比只是我个人做出优秀的科研工作要大得多”。

从国外到国内,这些年来在攀登科研高峰时的诸多领悟让祁海受益终身。比如在“快”与“慢”的权衡上,有时候需要快才能把握住稍纵即逝的机会,而有时候则要静下心来,慢一慢,想一想。

在做科研时,祁海可以连续几个月工作只聚焦在一个问题上,刨根问底;而作为一个管理者,他却不能只顾眼前,而是要不断切换场景站在大家的角度思考问题,求同存异。“无论是做科研还是做管理,都要站在更高的位置,用发展的眼光和超前的意识来思考学科的发展。”提及科研与管理工作的异同时,祁海如是说。

面对全球化的竞争,谁拥有更多更好的人才,谁就能取得主动,赢得未来。国家如此,学科建设亦如此。在清华大学医学院,祁海始终把延揽和支持青年人才看作学科长远发展的一项重要工作。“现在的年轻人有主见,有想法,缺的是经验和韧劲。”祁海注重为青年教师寻求更稳定的支持,鼓励他们心无旁骛地专心研究和从事教学工作,培养经验和磨炼耐心。

在自己的团队里,祁海和学生们建立了亦师亦友的融洽关系。一方面,严格培养学生的科学作风和独立创新精神;另一方面,充分给予年轻人机会让他们在实践中得到培养与锻炼,可以淬炼他们快速成长。

“祁老师对科研的要求非常高,他常说的一句话是‘Push you and push myself’(督促你,督促我自己)。”现在已经身为西湖大学教授的徐和平回忆导师时说,“让他说出一件事‘好极了’‘很完美’,是特别难的一件事。他能说出一句‘还不错’就算是对你最高的评价了。”

作为团队带头人,祁海在学术研究上有着极其严格甚至被有些学生认为“不近人情”的要求,但是对于几年中因为客观原因进展缓慢的学生却罕有严词。因为他明白,在前沿探索中实验失败、进展缓慢是常态。“科学是一个艰难的过程,超过九成时候你都需要面对失败。但只要在不间断地思考、探索这些问题,你就走在正确的路上。”

▲祁海在肯尼亚马赛马拉大草原上拍摄猎豹捕食角马的瞬间

在学生们的学业和科研遇到阻碍停滞时,祁海也乐于分享自己的经历,把自己当年掉进的“坑”一一复现出来,让学生们开怀一笑的同时得到指导。“遇到问题时最重要的是心态,首先不能自乱阵脚。即使是暂时解决不了的问题,也可以静下心来梳理,做科研和过日子都是这样。”身为一名70后的科技工作者,祁海的性格中也有开放和时尚的一面。他会在科研之余,同学生们一起旅游,参加篮球赛,分享喜爱的音乐,畅谈人生。

祁海常说,没有完美的个人,只有更好的团队。个人的能力虽有限,但具有共同理想和价值观的团队,其能力和潜力却是无限的。在祁海的课题组,正是这种全情投入、宽容失败,鼓励大家放心去做、大胆去想的机制激励着团队的成员们一步步推进创新与变革,获取更多的技术更新和经验积累,从而使这个集体更加快速地成长壮大。

“现实生活中的诱惑确实很多,但我想告诉他们,成功不是比谁挣的钱多,比谁拿的奖多。作为一名科研工作者,真正的成功是自己脚踏实地做出来的科研成果,能对中国乃至全人类的健康有实实在在的贡献。”在祁海看来,如今肩负的时代使命和15年前是不一样的。15年前是开拓,是推开一扇门,而现在则需要把拓荒的成果,门后的风景转化成对社会有用、对人类产生重大影响的创造。

“不管有什么梦想,只要勇敢去追不留遗憾就可以了。”祁海说,人生当如一艘破冰船乘风破浪、风雪无阻。破冰的路上没有白走的路,每一步都作数。

新冠疫情刚刚暴发时,祁海正在智利最南端的城市蓬塔阿雷纳斯(Punta Arenas),准备踏上南极之旅。按照当时世界卫生组织新出台的防疫规定,所有从中国大陆来的游客出境不满14天不能登机。祁海已经离开北京10天了,只差4天就满足登机要求。“我当时做了极大的思想斗争,要是撒个谎,我也就上去了。毕竟去南极的机会非常难得,抛开行程预支的花费,更重要的是要提前一年申请。”但科学家的诚实让祁海没有这么做,他和南极失之交臂。

失之东隅,收之桑榆。导游将空出行程的祁海带到了智利巴塔哥尼亚(Patagonia)高原的萨米恩托(Sarmiento)湖边。那里有冰川、湖泊与草原交相辉映的美景,世所罕见,也是达尔文1864年在日记中描述为“环球旅行中印象最深的地方”。

祁海住在达尔文当年走过的湖畔,感叹这一神奇的偶遇:“如果我去了南极,可能就没有机会踏上这一追随巨人的‘朝圣之旅’了。你看,人生有无数种的可能性在等着你去尝试,勇敢拥抱未来的不确定性,一切都会是最好的安排。”

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国