在古代“海上丝绸之路”的历史中,瓷器始终是中国外销的大宗商品之一,清新典雅的青花瓷更是蜚声海外,成为中国瓷器的代表。

上海博物馆收藏有众多器型丰富、纹饰精美的青花瓷器。本期探展日志就将带您走进“大海就在那:中国古代航海文物大展”展厅,欣赏上海博物馆带来的三件珍品青花瓷,听听它们与航海之间不得不说的故事。

元·青花缠枝牡丹纹梅瓶

元(1271-1368)

高41.9、口径6.1、底径13.9厘米

上海博物馆 藏

在古代“海上丝绸之路”的历史中,瓷器始终是中国外销的大宗商品之一,清新典雅的青花瓷更是蜚声海外,成为中国瓷器的代表。

青花瓷在元代发展到顶峰,以景德镇生产的元青花成就最为辉煌。

这件梅瓶小口折沿,短颈,丰肩,腹下部内收,浅圈足,足底无釉。器身的装饰纹样自上而下分五层,分别为卷草纹、缠枝莲花纹、缠枝花卉纹、卷草纹、变形莲瓣纹,上下纹饰带之间均隔以二道弦纹。青花呈色青翠浓艳,可见铁锈斑痕,胎体细密坚致,造型丰满。

元青花瓷器造型风格独特,器形一改宋代瓷器的精巧之风,以大为美;装饰纹样也脱离宋代以花卉为主、布局舒朗的传统,纹饰繁缛,层次丰富,除少量历史人物故事外,还有缠枝牡丹、蕉叶瓜果、云龙牡丹、凤穿牡丹等植物动物纹。

元·青花鬼谷子下山图罐

英国藏

元·青地白花凤凰穿花纹菱口盘

伊朗国家博物馆藏

元·青花开光花鸟草虫纹八棱葫芦瓶

土耳其托普卡比宫博物馆藏

这些元青花瓷多是为满足国外市场需求制作的外销瓷,主要销往西亚伊斯兰国家和东南亚各国。今土耳其伊斯坦布尔托普卡比博物馆和伊朗国家博物馆就收藏有大量精美的元青花瓷器。

明宣德·青花缠枝花卉纹洗

明宣德(1426-1435)

高12、口径26.1、底径18.1厘米

上海博物馆 藏

折沿、平底、深腹,胎质坚硬,釉面润腴,器底无釉。器内绘海水纹与团花纹,外壁饰缠枝花卉纹。多黑色结晶斑,呈典型的苏麻离青发色效果。

瓷洗的用途相当于脸盆,这种器型是明永乐、宣德出现并流行的式样,是从中东地区传入中国。

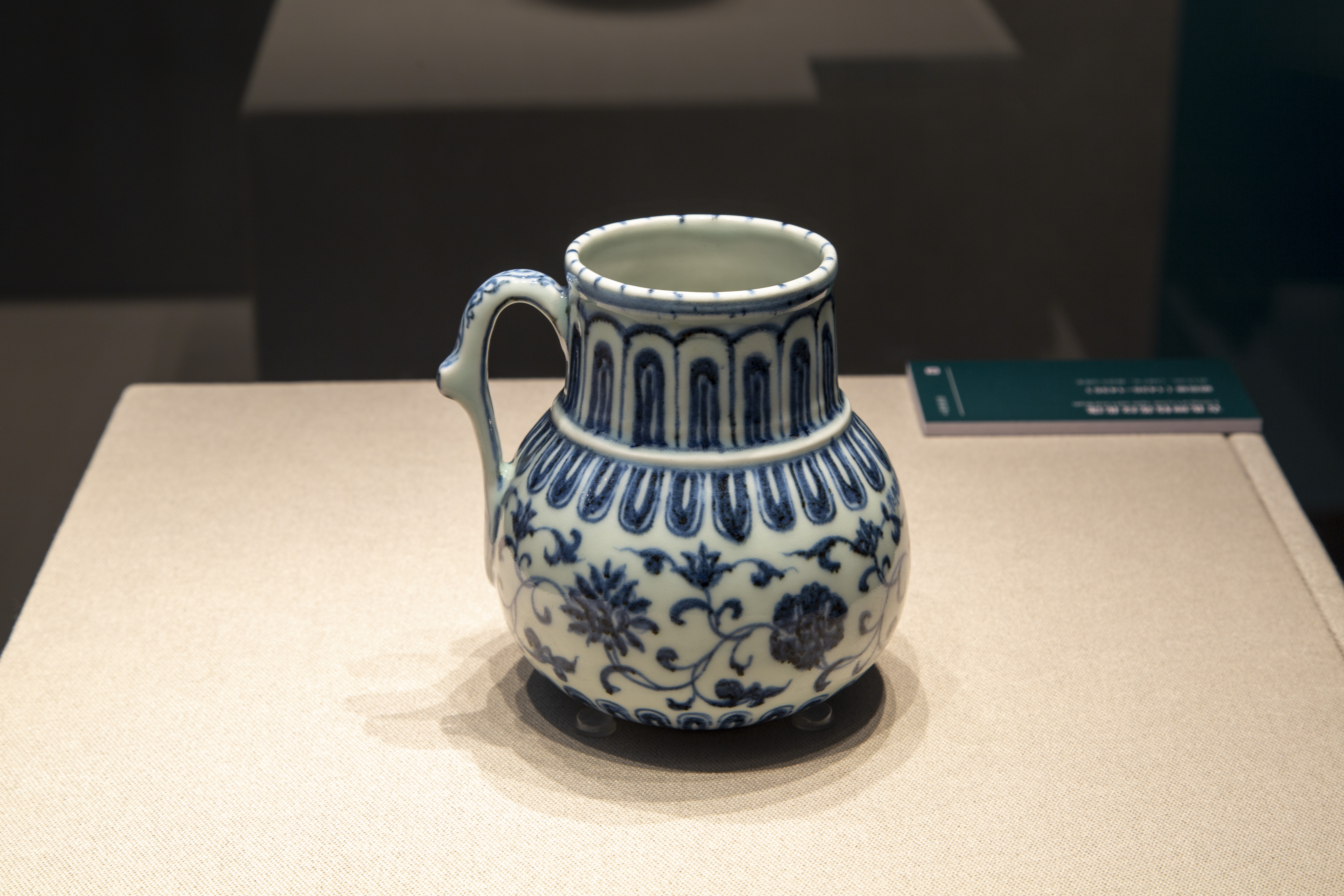

明宣德·青花缠枝莲纹花浇

明宣德(1426-1435)

高13.25、口径7.6、底径4.5厘米

上海博物馆 藏

这件青花缠枝莲纹花浇,直口、短颈、溜肩、圆腹,如意形柄。腹部装饰缠枝莲纹一周,上下衬以变形莲瓣纹。肩下署“大明宣德年制”款。青花发色蓝中现黑。

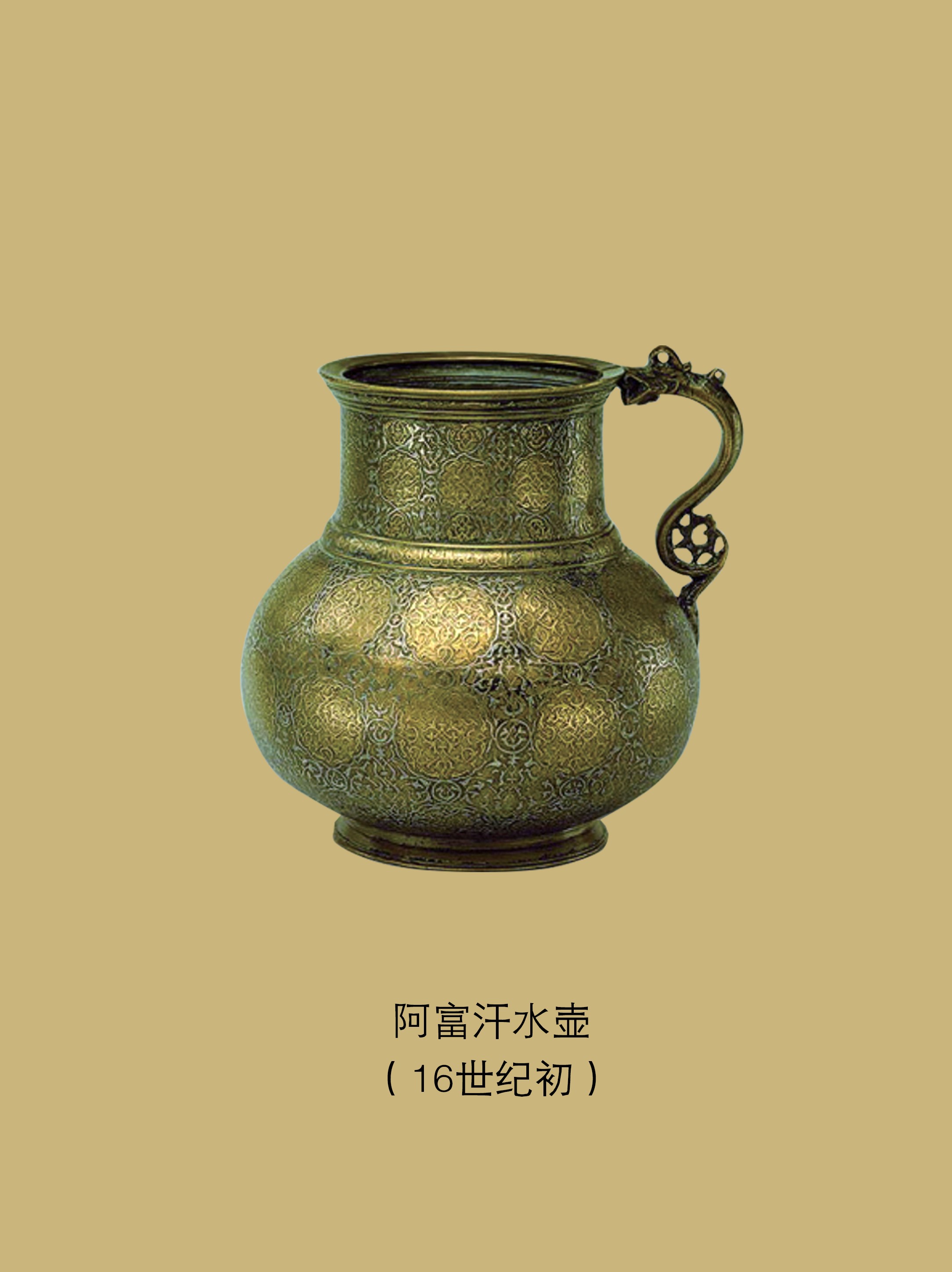

花浇是一种水器,从伊斯兰地区的金属器演变而来。

明代永乐、宣德年间的青花瓷生产,与郑和下西洋这一航海壮举还有着密切关系。

郑和奉皇帝之命,从永乐三年(1405)至宣德八年(1433),先后七次率领庞大船队下西洋,足迹遍布亚、非30多个国家和地区。郑和每次下西洋都会携带大量瓷器作为礼物与贸易商品,其中精美实用的青花瓷在海外尤其是伊斯兰地区大受欢迎,刺激了国内景德镇的青花瓷生产。

中国的青花瓷也受到海外影响,出现了一些新的器型,本期的青花缠枝花卉纹洗和青花缠枝莲纹花浇,就是源自西亚的金属器和玻璃器。

此外,郑和还从阿拉伯国家带回了“苏麻离青”钴铁矿,这种钴料高锰低铁,烧制出的青花瓷会呈现蓝宝石般的鲜艳色泽,并在青花浓重之处形成结晶斑点“铁锈斑”,成为永乐、宣德时期青花瓷的特有印记。

反映妈祖信仰的民俗画作

描绘秀丽河山的精美织绣

下一期探展日志 , 天津博物馆文物珍品等您一起来解读

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国