【译者之言:音高随速度和运动方向的变化,被称“多普勒效应”,该效应同样适用于光波,这就为天文学家们提供了强大的工具,去了解很多关于宇宙大小和年龄的信息。】

22岁的时候,我娶了一位漂亮的姑娘。(她不是我现在亲爱的妻子珍妮特,那是另外一个故事了。)

我为此感到有点紧张。毕竟,我既不英俊又不爱运动,不富有也不老练,也没有许多其他可能吸引女人的东西,我非常害怕这个年轻的姑娘会突然意识到这一点。

我知道我很聪明,但我不确定我这种特殊的天资,是否得到了展现(我们只认识几个月),如果已得到展现,她是否留下了印象。那么,我觉得我不能丢掉机会,去做一些轰动的事情,一些可能会给她留下深刻印象的事情。

这样,当我们在一家山区度假酒店度蜜月时,有一天酒店宣布当晚将有一场智力竞赛,欢迎志愿者参加,我的手立刻举了起来。

我认为,我是有机会赢得哈迪斯雪球的,而且我相信,这肯定会给我新婚妻子留下深刻的印象。

那天晚上,我排在第三位,在前两个人回答了他们的问题后,轮到了我,我站了起来。观众们立刻自发地发出了笑声。他们并没有嘲笑前两名选手,但你们看,我太紧张了,而紧张的时候,我脸上的表情比安静时,会显得更加愚蠢。所以他们笑了。

(我的妻子,也在观众中,明显感到无地自容,想躲起来。)

主持人接着说:“在不同的句子中使用“pitch”这个词,以展示这个词的五种不同的含义。”

我脸上焦虑的表情变得更加明显,而观众们还在疯狂地起哄。我没有去注意,只是在集中自己的思绪。当笑声平息下来时,我尽可能大声、清楚地说道,“John pitched the pitch-covered ball as intensely as though he were fighting a pitched battle,while Mary singing in a high-pitched voice,pitched a tent. (约翰把涂满沥青(pitch-covered)的球狠狠地扔(pitched)出去,就像在激战(pitched battle)一样,而玛丽一边飙着高音(high-pitched voice)唱歌,一边搭建了(pitched)一个帐篷。)”

然后,在随后死一般的寂静中,我说道(恐怕还带着狡猾的微笑),“就这一句话。”

当然,我后来赢得了比赛,也给我的妻子留下了深刻的印象。但有趣的是,这件事为我招致了所有其他客人的敌意。我想,那是因为大家都有一种普遍的感觉,我没有权利看起来那么愚蠢,而实际却不愚蠢。

我现在提到这件事情,原因是,在我开始计划写一篇短文,打算描述pitch(音高,在我所造句子中的第四个意思)是如何告诉我们,很多关于宇宙的大小和年龄信息的时候,这个近半个世纪前的小经历,就浮现在了我的脑海中。

· · ·

让我们从声音开始。当某个东西振动时,就会产生声音。当声音向一个方向移动时,它会压缩所进入区域的空气,并将所离开区域的空气变稀薄。然后在振动过程中会反转方向,并发生反向。随着振动的继续,会形成大量的连续压缩,根据温度、压力等条件,每个压缩都以分子运动的自然速度离开声源。

因此,声音是一系列交替的空气压缩和变稀,在撞击鼓膜时,会使它按照原先的振动方式发生振动。通过一系列复杂的生理适应,鼓膜振动被传到大脑,大脑就会将收到的东西理解为声音。

压缩-变稀的交替可以被认为是一种波形,而从一个压缩区域到下一个压缩区域的距离就是波长。

普通物体,在发生振动时,会产生大量复杂的振动,这相应会产生波长范围很广的波,混乱而复杂地融合在一起,产生我们大脑所理解成的“噪音”。

然而,有些物体会以相对简单的方式振动,并会产生波长范围非常小的声音。大脑将其结果理解为一个音符,它比噪音让人感觉要愉快得多。通过反复试验,原始人发现了制造令人愉快的声音的装置,这些声音的组合,我们称之为音乐。

我们所知道的,第一次对声音进行的科学研究,是由希腊哲学家毕达哥拉斯(Pythagoras)(公元前560-480年),通过拨动不同长度的琴弦进行的。他发现长弦比短弦振动更慢,长弦也比短弦产生更深远的声音。换句话说,就是振动差异(物理事实)导致了音高差异(生理解释)。

随着声音的来源向你靠近或远离你,音高也会发生变化,但在19世纪之前,这并不是一件容易被注意到的事情。

首先,随着音源速度的增加,音高的变化会更大,而在早期的几个世纪里,很少有东西能移动得足够快,同时还能产生足够的声音,让音高的变化能引起人们的注意。

其次,普通的声音是嘈杂的,而波形的复杂性使得人们不容易分辨出音高的变化。

如果一个吹号的人骑着一匹疾驰的马靠近你,从你身边经过,然后远离你,也许你能分辨出号的音高的差异。但是,你不得不承认,不太可能有这样的情景巧合。

不过,在19世纪40年代,西欧和美国都在修建铁路。火车会以合理的速度行驶,而为了警告人们离开,它会发出一声单音符的汽笛声,当火车接近可能遇到人的地方时,汽笛声会非常响。

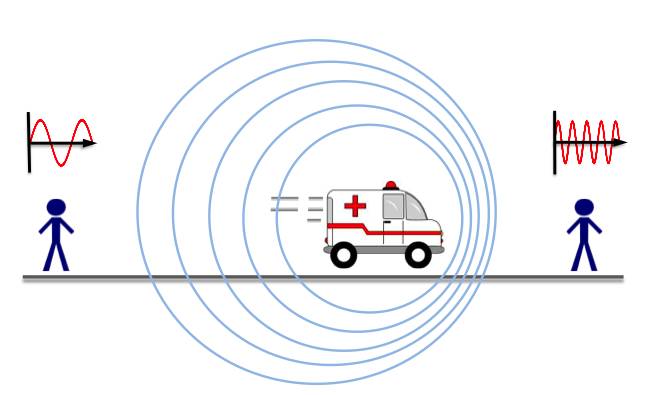

这意味着,有一件事会变得非常明显。如果你在观察一列火车呼啸着驶近时,它的汽笛声震耳欲聋,而当它从你身边经过后,汽笛声的音高又会猛然降下来。

然而,对火车上的人来说,他们听到的汽笛声音高,似乎比观察火车靠近的人听到的音高要低,但似乎又比观察火车离去的人听到的音高要高。而且,对火车上的人来说,音高会保持不变。

因此,假设两个人站在铁轨附近,相距几英里的两个地方。火车在两个人之间的铁轨上行驶。火车经过,远离第一个人,并在接近第二个人。火车上的人听到某个音高的汽笛声。被经过的人会听到比它更低的音高,而正被接近的人则会听到比它的更高的音高。三个观察者在同一时刻报告了不同的音高。

为什么会是这样呢?实际上,道理很简单,我怀疑,在毕达哥拉斯时代,如果已经有了鸣着汽笛的火车,他也一定早就搞清楚了。

1842年,奥地利物理学家克里斯汀·约翰·多普勒(Christian Johann Doppler)(1803-1853年)解释了这个原因。他是这样推理的。

假设火车相对于观察者静止不动;也就是说,火车和观察者都没有移动,或者观察者在移动的火车上,这样两者都以完全相同的速度移动。在这种情况下,火车的汽笛声会有规律地发出压缩脉冲,你会听到一个不变的音高。

但假设火车正在接近你。汽笛声向你发出一波压缩波。但火车同时也在接近你,所以第

一波压缩波比列车静止的情况下更靠近你。下一波都会比前一波更靠近你。所有的压缩波总

体都比列车静止时更靠近你。这意味着,波长被缩短了,因此,你会听到比列车静止时更高

的音高。

如果火车正驶离你,事情就正好相反。每一波连续的压缩波形成时的距离,都会比以前更远,而不是火车静止时的距离。波长变长,你听到的音高就变低了。

多普勒接着开始研究一种数学关系,将音高与声源接近或远离的速度联系起来。这意味着,从音高的变化中,我们就可以知道火车是在驶近,还是在驶离,以及它在以什么速度行驶。

这样,音高随速度和运动方向的变化,就被称为了“多普勒效应”。

· · ·

1848年,法国物理学家阿尔曼德·希波吕特·路易斯·菲佐(Armand Hippolyte Louis Fizeau)(1819-1896年)指出,多普勒效应并不只局限于声音。任何波形,特别是在光中的波形,都会表现出类似的效果。这种广义化有时被称为“多普勒-菲佐效应”,但菲佐被嘲弄了,因为人们偷懒省掉了两个音节,继续称之为多普勒效应,即使它被应用于光。

当然,我们通常看到的光(来自太阳、来自恒星、来自煤油灯、来自白炽灯)是一组不同波长的复杂波;有些波长太长或太短,以至于我们根本看不见它们。那么,普通的光就类似于我们所说的与声音有关的噪声。

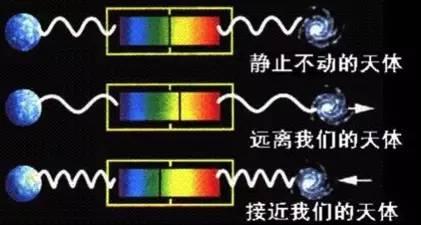

假如一束光线只包含一个波长,如果光源接近你,波长就会缩短,如果光源远离你,它就会变长。就像一个特定的声音波长,会随着距离变长或缩短而改变音高一样,一个特定的光波长会随着距离的变长或缩短而改变颜色。

长波的光是红色的。随着波长变短,颜色逐渐以橙色、黄色、绿色、蓝色和紫色的顺序变化,而整个被称为“光谱”。因此,如果光的波长因为光源在远离你而变长,它的颜色会转向光谱的红色端,这被称为“红移”。如果波长因为光源在接近你而缩短,它的颜色就会转向光谱的紫色端。这应该被称为“紫移”,但科学家称之为“蓝移”,原因我不了解。

但是,发射光的不是一个光源,而是带有广泛波长范围的光源,通常根本不会产生明显的转移。所有的波长都会向红色或紫色整体移动。如果它们向红色移动,有些波长会落在红色的末端,变得看不见,而其他通常太短而看不见的波长,会变得足够长,而出现在光谱的紫色末端。相反,如果波长都在向紫色末端移动,情况也是如此。在这两种情况下,你实际看到的都没有太大的变化。

我们可以做一个类比。想象一下,有一根长长的没有任何特征的棍,而你只能通过一个六英寸宽的狭缝看到它的一小部分。不管棍朝哪个方向移动,你都一直只能看到它的一小部分。因为它没有任何特征,你将无法知道它移动了多远,甚至不知道它朝哪个方向移动。

另一方面,如果在棍上有某种标记,那么你就可以立即通过观察标记位置的变化,来判断它的移动的方向和移动速度。

事实上,光线中是存在标记的。1814年,德国物理学家约瑟夫·冯·弗劳恩霍夫(Joseph von Fraunhofer)(1787-1826年)首次注意到太阳光谱中包含许多暗线。这代表了在连续光谱中缺失的光的波长,因为太阳的大气层吸收了这些波长。每一条暗线都存在于光谱中某个固定的位置。

如果光源正在接近,所有的波长都会转向紫色,那么暗线也会转向紫色。如果光源正在远离,那么暗线就会转向红色,通过观察各种暗线的位置,人们可以判断光源是在接近还是在远离,以及它在以什么速度接近或远离。

更重要的是,这个测定是与距离无关的。不管一个物体是在附近,还是在几百万英里之外,还是在几百万光年之外。如果可以得到它的光谱,并记录到暗线的位置,就足够了。

但也存在一个困难。声音移动相当慢;每秒只有0.331公里(或每小时741英里)。以20英里平均时速行驶的火车,速度是声速的2.7%,这足以引起音高的明显变化。

而光的传播速度约为每秒30万公里(每秒186000英里),或者大约正好是声音速度的100万倍。如果光源以每秒50公里(每秒31英里)的速度移动,这仍然不到光速1%的1/50,而这只会在光谱的暗线上产生非常小的变化。

直到1868年,英国天文学家威廉·哈金斯(William Huggins)(1824-1910年)才非常详细地研究了天狼星的光谱,并注意到了它的谱线中有一个微小的红移。天狼星正飞快地离开我们。

在接下来的50年里,越来越多的恒星的光谱得到了研究,并确定了每一颗恒星的“径向运动”,无论是朝我们接近还是远离我们,并估计了接近或远离的速度。摄影术的到来为这些研究又提供了至关重要的帮助,因为肉眼看不见的光谱,可以通过长时间曝光来加以拍摄,而且谱线的位置也可以在闲暇时加以确定。

结果是,有些恒星正在接近我们,有些恒星又正在远离我们。通过分析这些运动中的某些规律,科学家们确定了银河系正在围绕其中心旋转,并估计了旋转的速度。

始于火车鸣笛的行为,这的确是一个非常令人赞叹的结果。但这只是一个开始。

· · ·

1912年,美国天文学家维斯托·梅尔文·斯莱弗(Vesto Melvin Slipher)(1875-1969年)设法研究了当时被称为“织女星云”的光谱。根据其光谱中暗线的位置,他发现它正以每秒200公里的速度接近我们。这似乎并没有什么不合理的。超过每秒100公里的径向速度确实异常的高,但还不会令人感到不安。

(我们今天知道,部分速度不能归因于仙女座真正的接近。实际上,仙女座是一个遥远的星系,这在1912年还是未知的。此刻,我们银河系的旋转正在把我们带向仙女座。如果考虑这种旋转的影响,并且测量仙女座相对于银河系中心的运动,你就会发现它实际正以每秒50公里的速度接近我们。)

但到了1917年,事情开始真正令人困惑了。斯莱弗继续测量了总共15个星云的径向速度,它们都类似仙女座,呈螺旋状。根据纯粹的概率,人们可能会预期其中一半会接近我们,另一半则会远离我们。但实际不是这样的,仙女座和另一个星系正在接近,而其他13个星系却正在远离。

事实上,这比斯莱弗当时所知道的,更令人费解。他研究的所有螺旋状星云实际上都是遥远的星系。正在接近的这两个星系离我们相对较近,是“本星系群”(一簇星系)的一部分,包括我们自己的银河系和仙女座,它们都被引力聚集在一起,并且都围绕着整个星系群的重心旋转。每个星系都会在宇宙历史上的一个时代接近我们,并在另一个时代远离我们。

其它十三个星系,不属于本星系群,都在远离我们,这是一个特殊的巧合。由于在引力的作用下,它们可能会穿过更大的轨道,有时也可能会在远离,其它时候又在接近。斯莱弗测量这一群13个星系的时候,可能只是碰巧每个星系都正处于其轨道上,远离我们的时期。这真的不太可能,但也不是完全没有可能。你掷13次硬币,可能13次都是背面,这就是一个偶然性的问题。

而更令人不安的是,这13个星系的径向速度。它们以平均每秒640公里的速度在远离我们。虽然每秒200公里的速度可以被接受,但每秒640公里就很难接受了。它比我们周围恒星的径向速度要大得多。

斯莱弗继续测量越来越多的星云的径向速度,发现它们无一例外地都显示出红移,因此都正在远离我们。

在20世纪20年代,这些星云最终被确定为遥远的星系,这在一定程度上缓解了这种情绪。星系是完全不同于我们周围普通恒星的天体,对于它们来说,相对于其他星系的移动,比在一个特定星系中,一颗恒星相对于其它恒星的移动,要快得多,因此这种情况很可能是正常的。

但还有纠结的地方:为什么所有这些径向速度,都显示是在远离我们呢?本星系群之外难道没有至少一个星系在接近我们吗?你可能认为应该有——但却没有。

情况继续变得更糟。美国天文学家米尔顿·拉萨尔·胡马森(Milton LaSalle Humason)(1891-1972年)继续了斯莱弗的工作。他进行了持续几天的摄影曝光,以便可以记录越来越弱的星系的光谱。工作中,他发现了一些远离的速度,使得早期的观察结果相比之下显得微不足道。1928年,他拍摄了一个以每秒3800公里的速度远离我们的星系,这是光速的1.25%。到1936年,他测量的速度达到了每秒4万公里,是光的13%,但仍然还是在远离我们,而没有一个在接近我们。

为什么会出现这种宇宙中的远离现象呢?是不是红移并不意味着远离?还是由其它原因产生的呢?

例如,光在占据星系之间巨大空间的稀薄气体中,进行长距离旅行,可能会变红,就像太阳在地平线上,它的光必须通过异常厚的大气层时,会变红一样。

但在这种情况下,毫无疑问,变红只是短波光散射的结果。暗线的位置不会受到影响。

那么,难道是光在远距离旅行时失去了能量吗?如果是这样,它会自然地转向红色,因为波长越长,光的能量就越小。在这种情况下,根本没有理由假设这些星系正在远离。光线只是“疲劳了”而已。

问题在于,物理学家并不知道,会有什么过程能让光,仅仅在穿过太空时就失去了能量。此外,如果它确实以这种方式失去了能量,那么,即使是穿越相当短的距离,光也应该会感到非常轻微的“疲劳”,并失去一点点能量吧。这应该在研究我们自己星系中的天体时,甚至可能在我们自己的太阳系中,就能被探测到——但这种效应从未被探测到。

同样,情况可能又正好相反。它们可能并不是移动缓慢的,非常遥远的星系。它们可能确实移动得很快,但它们可能距离我们相对较近,可能是小天体,根本不是星系。也许它们是从确实存在的一些星系,甚至可能是我们自己的星系,喷射出来的天体。它们可能以非常高的速度移动,但这并不意味着它们距离我们很远——它们只是被巨大的能量喷射出去。

近年来,当人们发现一些星系非常活跃,并带有释放巨大能量的中心时,这似乎变得更加可信了。也许它们会爆炸,并弹射出物质。

然而,如果是这样,那所有被弹射出的物质都在远离我们,这似乎又不能让人信服。也许这是因为,那些朝我们移动的天体已经从我们身边经过,而现在正在远离我们。但这还是解释不了什么。毫无疑问,至少总会有一些东西是朝我们的方向发射的,并且还没有经过我们;总该有一个类似星系的天体,正在接近我们。但是,在我们自己的本星系群之外,并没有,一个都没有。

除了通过好用的老多普勒效应,天文学家们没有任何合理的方法来解释红移。星系正以令人难以置信的速度,逐渐远离我们。

美国天文学家埃德温·鲍威尔·哈勃( Edwin Powell Hubble)(1889-1953年)和胡马森在一起工作,他试图估计各种星系的距离。最近的那些星系都带有某些被称为“造父变星”的变星,可以单独进行估算。根据它们的变化周期,就可以计算出它们的发光度——它们发射了多少光。根据发光度和它们在天空中的视亮度,就可以计算出它们的距离了,也就是包含它们的星系的距离。

如果一个星系离得太远,得不到足够明亮的造父变星变量,那么可以采用一些超级巨星。假设这样的超级巨星会和那些在更近的星系中的恒星一样明亮,就可以确定出遥远星系的距离。

如果一个星系离得太远,根本找不到恒星时,哈勃就会根据整个星系的光度进行估算,星系越暗就离我们越远。

在估算了许多星系的距离后,哈勃检查了为它们计算出来的远离速度。他发现,总的来说,一个特定星系的远离速度与它与我们的距离成正比。

这意味着,如果星系A是星系B距离的X倍,那么星系A远离的速度则是星系B的X倍。

这被称为“哈勃定律”。

哈勃定律最令人惊讶的特征——所有的星系都在远离我们,离得越远,离得就越快——引发了一个简单的问题:“为什么要离开我们?”

回到1935年,科幻小说作家埃德蒙·汉密尔顿(Edmond Hamilton)(1904-1977年)发表了一篇题为《被诅咒的星系》的故事,其中给出了一个非常有趣的解释。

汉密尔顿认为,最初,所有的星系都相对接近,除了在引力约束下施加的轨道速度之外,彼此几乎处于相对静止的状态。

但是,在一个特定的星系(当然就是我们自己的银河系)中,生命以某种方式发达起来。此时,出现了一种严重的星系疾病,看起来似乎会迅速通过银河系传播,感染每个区域,并传播到其他任何离得太近的星系。

从那以后,所有其他的星系都一直在逃离我们,而那些设法达到更高速度的星系,则在感染出现的时候,已经逃得很远了。

这是一个令人愉快的奇思妙想,有人可能会觉得应该是真的,因为它太完美了,但当然,它只是个幻想。将其作为星系远离的一个原因,则超出了科学游戏的规则。这样的事情只会在盲目服从自然法则时才会发生。

那么,让我们在下一篇短文章中,继续讨论星系远离的问题。

(作者:艾萨克.阿西莫夫(Isaac Asimov),译者:劲松)

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国