利维坦按:

2017年哈尔滨医科大学的任晓平和意大利神经外科医生塞尔吉奥·卡纳维罗(Sergio Canavero)的首例人类头部移植实验引起了媒体的广泛报道。虽然只是在遗体上做的移植术,距离真正的换头手术还很远,但可以预期的是,在诸多技术问题上目前已经有了较好的解决方法,比如脊髓切断后如何吻合,神经如何再生。或许真正的头部移植已经不远了,但有个问题依旧悬而未决,即我们是否真的要这么做。 脑研究实验室里的罗伯特·怀特博士。© 怀特家族档案许可

脑研究实验室里的罗伯特·怀特博士。© 怀特家族档案许可

1971年,在克利夫兰(Cleveland)一个寒冷的夜晚,罗伯特·怀特医生(Robert White)等待着生命出现的迹象。他站在手术台边,精疲力尽,身上仍旧裹着一件硬邦邦的外科手术衣。

荧光灯照亮了屋内,使房间变得无菌而静谧。一只恒河猴躺在他面前,剃了毛的脖子上能看见缝了整整一圈的针脚。

他押上了许多东西:多年的工作、数月的等待,以及他以科学的名义与动物权益组织、媒体,乃至他自己的同事们进行的战斗所带来的刺痛创伤。一百个冷冻的猴脑,数千个小时的艰苦准备:这一切都凝聚成了眼下的验证时刻。

最后,猴子的眼皮开始翕动。

怀特的病人醒来了,它意识清醒,活得好好的。但它是在一个完全不同的躯体上醒来的。猴子A的脑袋被从自己的肩上砍下,重新组装在了猴子B的无头躯干上。

猴子从脖子以下全身瘫痪,咬啮着牙。“我做了什么?”怀特看着它那双滴溜溜转的眼睛问道,“我已经达到可以移植人类灵魂的水平了吗?”这也许是个奇特的问题。但是他刚刚做成了一件看起来不可思议的事情:他完成了世界上第一例成功的头部移植手术。

为了写作《谦逊先生与屠夫医生》(Mr. Humble and Dr. Butcher)一书,我用了两年来记录这个故事,大多数人的第一反应往往是难以置信。你当然不可能像科学怪人那样移植别人的头或者大脑,对吧?这当然是虚构的,不是事实,对吧?但是我看过这场有着详细记录的手术的视频片段;它是真实的,而且视频里的每个细节都如你想象那般令人不适。

一旦确认了它的真实性,读者的第二个问题总是相同的:为什么会有人想要这么做?我一会儿再说。但是让我们花一点时间来理解此处真正的内容:头部移植是可能的。

那么,这究竟意味着什么呢?

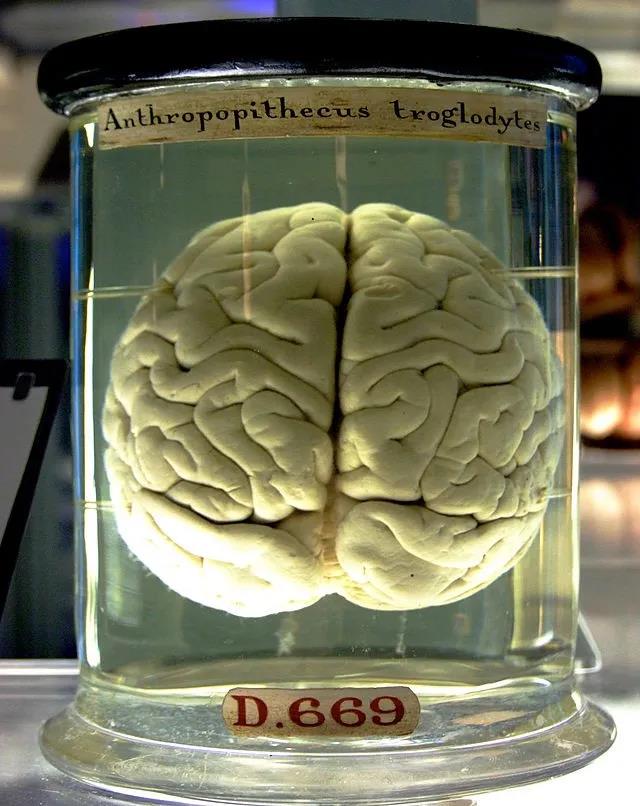

伦敦科学博物馆的黑猩猩大脑。

你的大脑是一个贪婪的小器官,它由一团三磅重的凝胶状弯曲沟回和一千亿条神经构成,它们并不可见,但是我们一切的所想、所为、所是都要归结于它们。血液含氧,大脑缺血缺氧30秒,你会失去知觉;一分钟,脑细胞会死亡;三分钟会导致永久性脑损伤;五分钟以上,死亡无可避免。

那么,我们怎样才能在不杀死大脑的情况下移除它呢?这个问题的答案不仅令人惊讶,而且对我们今天行医的方式有着深远的重要性。

心脏停止跳动45分钟后复活的迈克尔·纳纳斯基(Michael Knapinski)。© The Seattle Times

有时候,突破是偶然发生的。历史上曾经出现过这样的事情:迷路的旅行者被“冻死”,解冻后却又复活了。在某些情况下,心脏停止跳动的时间长达45分钟【最近在雷尼尔山(Mount Rainier)发生的一起徒步登山时的意外事故就是如此】。没有了心跳,大脑也就没有了供血,然而这并没有造成无法弥补的损害。

怀特在上世纪50年代、还是医学院学生的时候就学到了这一课。他一直用低温疗法治疗脊髓损伤——这种方法可以阻止肿胀造成的损伤。但他也注意到了一些其他的事。通过极低温来减缓大脑的新陈代谢过程,能够降低大脑对氧气的依赖。怀特推断,在适当的条件下,你可以在不伤害大脑的情况下切除大脑,并通过机器,用其他供体动物来为该大脑供血,让它在体外存活。他很快开始着手证明这一点。

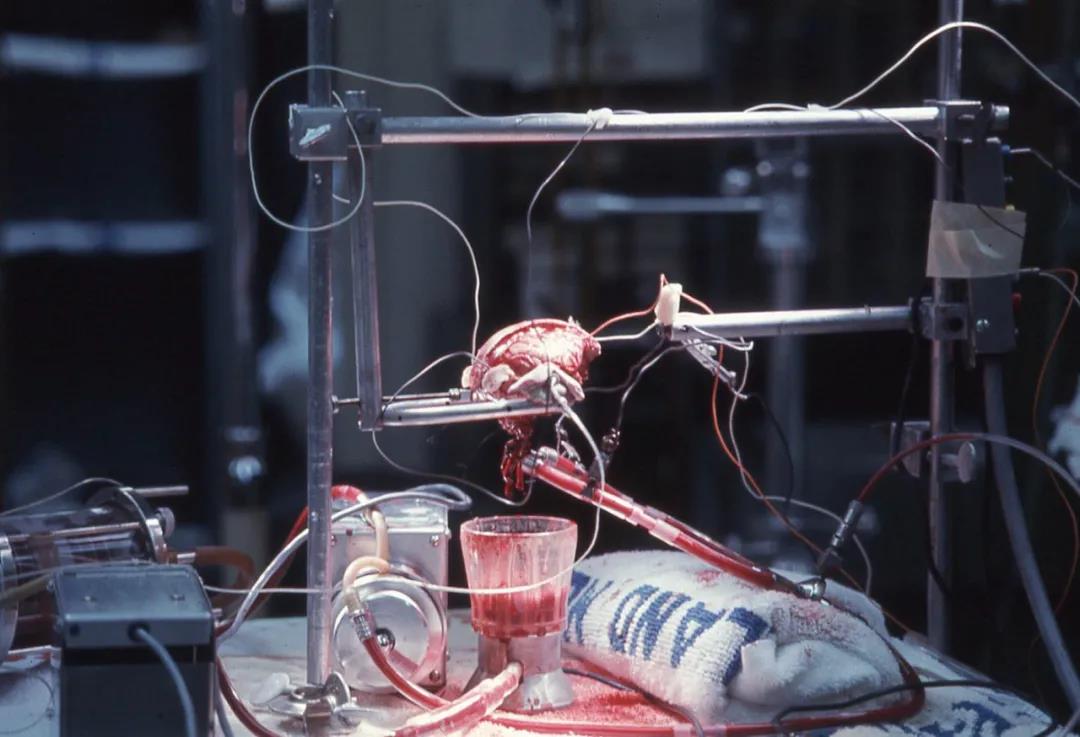

分离出的猴脑。© 怀特家族档案许可

我们都能想象出一颗大脑的样子,对吧?一个胡桃形状的物体,略带粉色,黏黏糊糊、坑坑洼洼的一团。也许我们想到的是它在太空中漂浮着的样子,有点卡通的感觉。然而,将大脑从活体中取出是一个复杂的过程。还有点乱糟糟的。

首先,怀特必须“重新铺设”这只猴子的循环系统,用输液管、供体动物的血液和血浆替换它自己的静脉血液。随即,他需要把猴子的躯干切下,直到只剩下裸露的、粉红色的大脑。分离下来的大脑安放在一个台子上,与脑电图仪器相连,向图纸发出信号;它在思考,怀特说。就在这一刻,大脑的寿命超过了它的身躯。

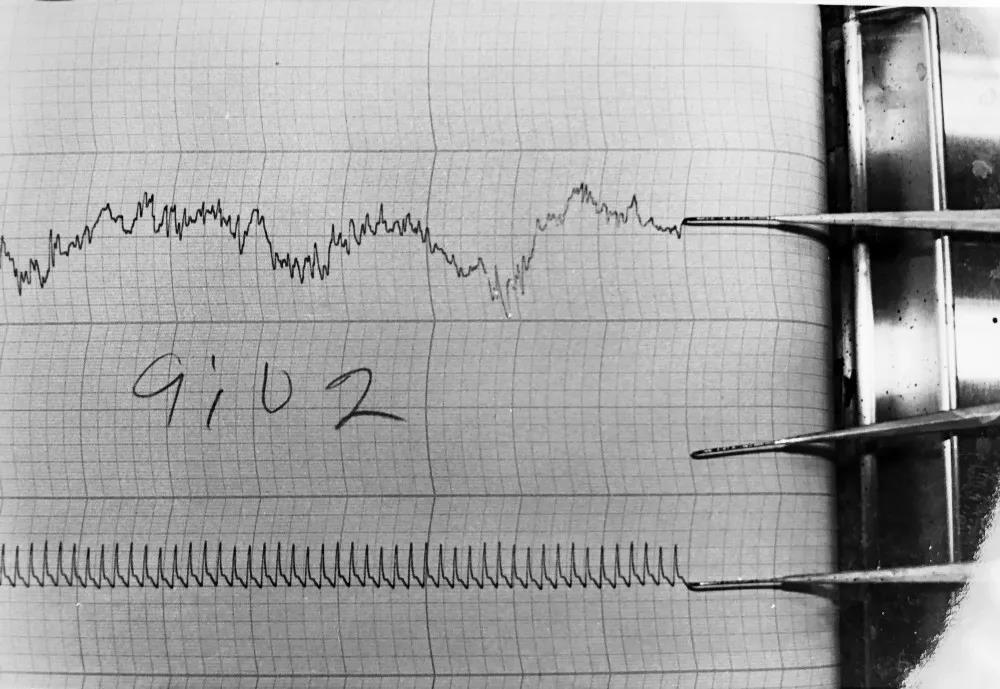

分离出的大脑的脑电图读数。

当然,并不是每个人都认同一颗正在渗出液体的猴脑等同于“生命”。但是,很明显,在这颗大脑中发生了一些什么。这对自我而言意味着什么?我们只是长了腿的脑袋吗?科幻小说莫非是真的?我们难道可以将冷冻在极低温下的大脑置于缸中,保持存活,等待遥远的未来?(怀特真的在他的实验室里冷冻了大约300颗猴子、狗和老鼠的大脑。)

尽管已经完成了一次惊人的、几乎不可想象的实验,怀特的研究并未就此告终。他不仅仅是想证明可以让器官存活。他还想证明可以移植意识。为此,他需要一个完整的头颅。

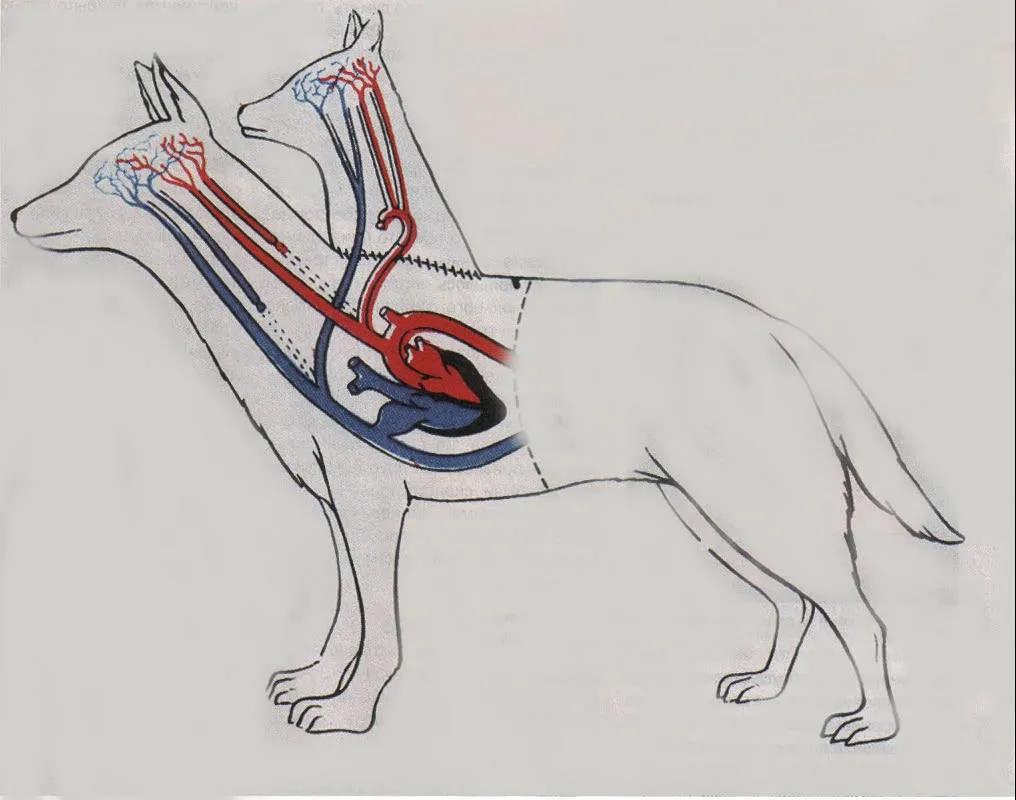

前苏联器官移植先驱弗拉基米尔·德米科霍夫(1916-1998)的双头狗实验。© South China Morning Post

头颅(和上半身)一直是怀特的冷战对手弗拉基米尔·德米科霍夫(Vladimir Demikhov)关注的焦点。1958年,他发布了一段双头犬的视频,这只狗是通过手术创造出来的;德米科霍夫把一只小狗的头和前肢缝到了一只大獒犬的脖子上,这样这只大狗的心脏就不停地向两颗不同的大脑供血。研究并未清楚表明,在科学层面,双头犬可以用来证明什么,但是它激励了怀特,令他去尝试一些比这更激进的东西。

他从两只猴子开始,把猴子B的脑袋换成了猴子A的。在俄亥俄州克利夫兰市那个寒冷的日子里,他所做的正是这件事;他的团队从黎明前就开始工作,在两只麻醉了的小生物上连续作业了数小时。当被移植的脑袋醒来时,它能听、能看、能尝、能闻。它不能移动——脊柱像那样被切断就意味着永久性瘫痪——但猴头在新的寄主身体上存活了9天。

现在,像我之前承诺过的那样,我将说回“为什么这么做”。

首先,为什么会有人想到这样的手术?大多数时候,在灵长类动物身上完成外科手术的医疗方案,只是作为完善临床外科手术的第一步。你也许会认为怀特(肯定)并没有计划做人类的头部移植手术,但你错得很彻底。

从怀特在20世纪50年代就读于医学院时,第一次模糊地掌握了这个项目的轮廓开始,整个项目就是为了走向这一刻:赋予人类头颅一具全新的身躯。

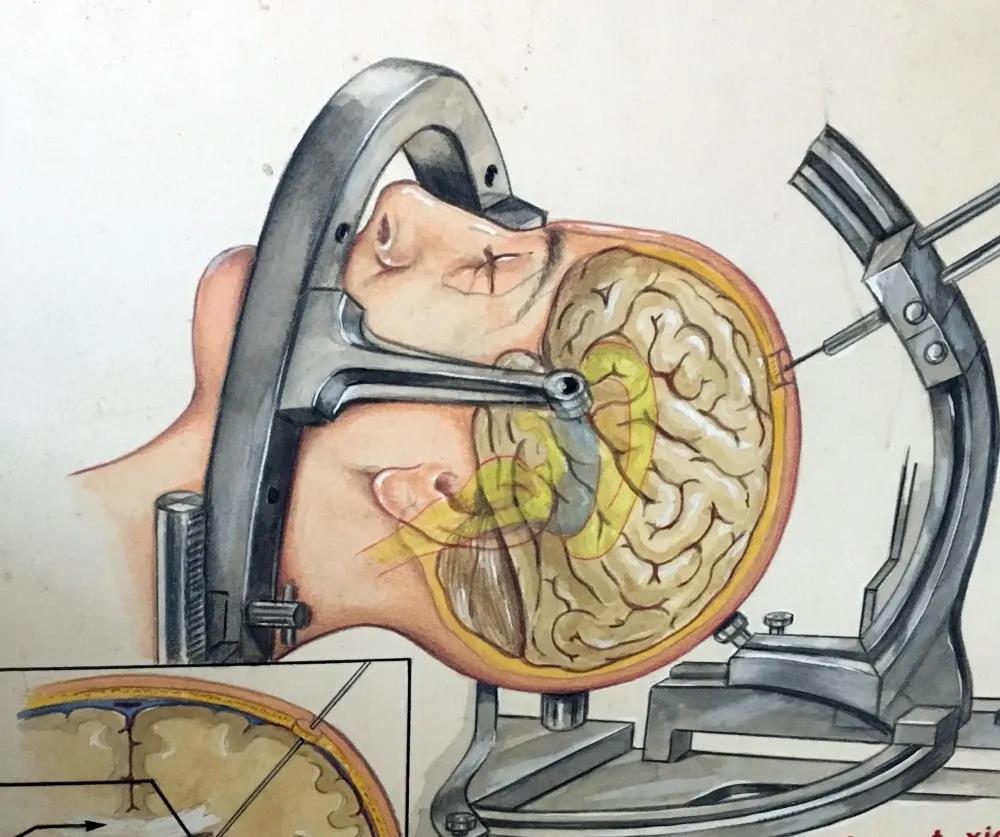

人脑外科手术示意图。© 怀特家族档案许可

我意识到这也许并未真正回答“为什么这样做”的问题。但是请给我一点耐心。

怀特并不只是个玩弄科学怪人式实验的神经科学家;他是一位整天在创伤医院里试图拯救生命的神经外科医生。他真的曾凭借双手把一位车祸后伤者的大脑拼了回来(那个人活下来了)。在另一起病例中,他将创伤病人的液化脑组织分流出来,以挽救对方的生命;这位病患通过学习恢复了语言功能,甚至还学会了下棋。但并不是所有的病例都有好结果。

怀特曾亲眼目睹孩子们死于癌症;他见过青少年被酒后驾驶的司机撞死;他曾为一位亲密的朋友做手术,却无法挽救对方的生命。在他职业生涯的每一天里,怀特都看到无数性命悬于一线,而他想拯救每一条生命。对于怀特来说,生命就是大脑,只要大脑仍然发出信号,那么你的生命就值得拯救。1999年,一位名叫克雷格·维托维茨(Craig Vetovitz)的男人正是出于这些原因向怀特寻求帮助。

维托维茨年轻时因一次潜水事故瘫痪了。他想尽可能地恢复,但发现没有什么项目适合他这种伤势程度的人。维托维茨不愿放弃,他发明了自己的专用轮椅,并制造了一种设备,能够让他在一双手臂几乎完全无法动弹的情况下书写。

当维托维茨遇到怀特的时候,他拥有一家企业,已经结婚生子,过着充实的生活。但是他的肾脏开始衰竭,而作为一个瘫痪病人,他被认为不适合接受移植。维托维茨觉得,如果医疗机构不愿意治疗他,也许怀特会考虑接收他作为自己的第一位躯干移植病人。

克雷格·维托维茨。© 怀特家族档案许可

这看起来很令人震惊,不是吗?自愿成为第一个接受危险的实验性手术的人,哪怕这场手术仍然会让他和以前一样瘫痪?但是维托维茨的生存概率已经很渺茫了。他对《克利夫兰风景》杂志(Cleveland Scene)也是这么说的:

“让我们假设你是彻底的四肢瘫痪。然后假设你真的很渴。你得找人给你倒杯水。然后,喝了这些水之后,你还得找人帮你上厕所,因为瘫痪之后,信息就无法在膀胱和大脑之间传递了。”

瘫痪不仅仅意味着你不能做什么,它还意味着某种界限,意味着你的身体不再完全属于你。但维托维茨解释说,这并不意味着一个人就是“残疾人”,只是其他人对残障生活的低评价导致了这种情况。他的生命值得活下去,值得拯救。怀特准备尽其所能为克雷格提供移植手术,不仅只是移植肾脏——而是整具身体。

有很多问题。维托维茨在他的新身体里醒来的时候,还会拥有以前的意识吗?他还是以前那个人吗?那么身体其他部位的神经元呢?说到底,他能活下来吗?

怀特准备了手术方案:他在尸体上练习,发现人类移植比猴子要容易得多。他甚至找到了供体者,对方在一起事故中脑死亡,这具身体可以作为维托维茨大脑未来的家园。但实验性手术还需要两样东西:钱和许可。这两样他们都没找齐。

怀特于2010年去世。他至死也没有机会进行这项最奇怪的手术:人头移植。但这并不意味着它真的无法做到。1999年,在《科学美国人》(Scientific American)上一篇关于人类仿生未来的文章中,怀特写道:

“《弗兰肯斯坦》(Frankenstein)式的传奇一直以来都是科幻小说的素材,在这部传奇中,通过将身体各部分缝合在一起而构建出了一个完整的人。我预测,这将在21世纪初成为临床上的现实。”

意大利神经外科医生塞尔吉奥·卡纳维罗与他的合作者、中国哈尔滨医科大学医生任晓平。© National Post

事实上,从怀特自己的笔记来看,我们在技术上已经具备了进行手术所需的一切条件,而且至少有一位外科医生【塞尔吉奥·卡纳维罗(Sergio Canavero)】仍在争取成为第一个这样做的人。但问题不在于——而且多半从来不在于——我们能否做头部移植手术,而是我们是否应该做这样的手术?在一个有许多其他问题需要面对的世界上,这是否最佳地利用了我们的时间和资源?

到目前为止,医学界还没有说不。但是,在其所涉及到的错综复杂的伦理道德之上,头部移植也许向我们提出了更多棘手的问题去思考。这些问题不仅关乎于我们是谁,更关乎于我们在大脑、身体、物质、心灵、结构、干细胞和星尘这一构成了我们人类的奇怪复合体中所处的位置。未来会通过人类头部移植提供这些答案吗?怀特会说:等着瞧。

文/Brandy L Schillace

译/苦山

校对/兔子的凌波微步

原文/elemental.medium.com/yes-it-is-possible-to-transplant-a-head-282d110b1cfd

本文基于创作共享协议(BY-NC),由苦山在利维坦发布

文章仅为作者观点,未必代表利维坦立场

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国