利维坦按:

试想,当我们说:中医不是科学。这句话里面起码包含了两层意涵:

1、就语义学来说,中医的确不是科学,因为科学(science)这个词本来就是很晚近的外来词;

2、就观念史而言,中医与科学是两种截然不同的对于世界体认、观察的方式。而价值判准的高下是另一个问题。同样,这也是进入今天文章主题的一个重要思考前提。早些年看过一本《汉语外来词词典》(上海辞书出版社,1984年版),才知道如今我们所使用的大量汉语其实都是日语借词。特别是社会和人文方面的名词、术语,很大一部分是从日本输入的。比如干部、主义、革命、原则、哲学、民主、方针、警察、手术等等等等。既然我们古代从来没有过“哲学”、“科学”和“宗教”这样的词,自然也就没有其原文所对应的内在观念建构体系,但这些词语随着西学东渐文明的融合又不能不翻,于是便经常出现两个人看似说的是同一个话题,但其实完全从一开始就彼此会错了意——这座语言巴别塔依旧存在。为什么中医(TCM)仍然不被接受为真正的医疗实践?为什么中国哲学仍然不被认为是“哲学”?为什么有些人认为儒教(Confucianism)、道教和佛教是宗教呢?我作为华裔长大,同时也一直接触西方的流行文化和思想。这样的背景令我觉得这些问题有着奇妙的趣味。

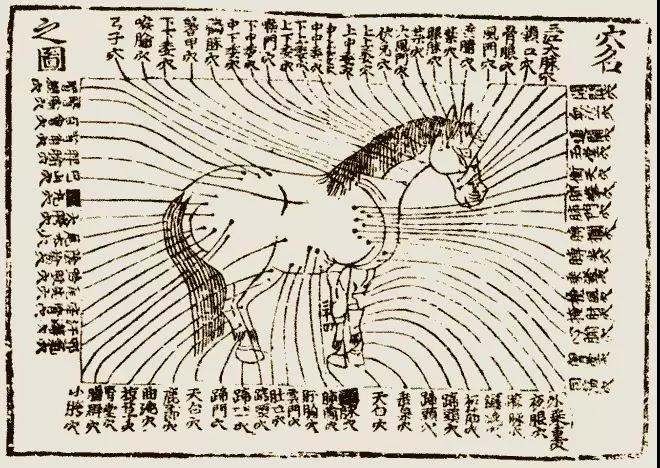

从小,我生病的时候就会去看中医。但是,当我请病假的时候,我的学校常常不批假。他们多次告诉我去找个“真正的医生”看病。

当我开始学习哲学的时候,我了解到这样一个观点:很多人不认为中国哲学是真正的“哲学”。在我生命中的某个时刻,我意识到人们真诚地认为儒教是一种宗教(就像基督教一样)。

这些“差异”不是简单的争议问题。它并不关乎信仰、信念、政治派别,或是学术立场。那些不认为中国哲学是真正的哲学学科的人很容易被贴上沙文主义、精英主义或是公然宣扬种族主义的标签。

不,这个问题有着更长久的渊源和更深刻的本质。

为什么我们称中医为“医学”(medicine),却拒绝将它接受为一种正当的医疗实践(译者注:medical practice,前者在语义上更宽泛抽象,后者更严谨实际)?为什么我们称中国哲学为“哲学”,却拒绝视它为真正意义上的哲学探究模式?为什么我们称儒家、道教和佛教为“宗教”,尽管它们都是无神论的呢?

© The Conversation这些悖论和争议让人想起托马斯·库恩(Thomas Kuhn)的范式不可通约性(paradigmatic incommensurability)。我们倾向于用我们固有的信仰、价值观和知识来解释外来的观念。在这样做的过程中,我们经常会制造出大量的分歧,而这些分歧在解释学层面是无法化解的。

(plato.stanford.edu/entries/value-incommensurable/)

对此,一个简单的类比就是语言。假设我们想学习一门新的语言,它使用的字母系统与我们的母语完全不同。对于英语使用者而言,汉语、日语、韩语、阿拉伯语等都符合条件。当然,学习这门语言的第一步就是学习字母。例如,如果我们想学日语,我们必须学习平假名和片假名,然后是日本汉字。

范式不可通约性就像是在完全不认识一门外语的字母时,坚持认为我们了解它。假如我们坚称自己知道真正的日语是什么样,却对日语的基本字母系统一无所知,想象一下会激起怎样的分歧吧。

如果我们坚持只用英语来分析和学习语言,那么任何一种完全无法用英语来解释的语言都将绝不会是真正的语言。

这就是前文提到的情境中所发生的事。

借用科学、宗教和哲学

这里的问题很大程度上是历史遗留问题。我们取用了(与原本)含义全然不同的术语,用它们来命名那些并不相似的概念。这就像把绿色植物描述成“红色”一样。这创造出了一个解释性悖论:我们说,“红色植物”实际上并非“红色”。

19世纪后期,许多中国思想遇到了类似的情况。它们的名字和描述实际上并不相符。这就制造出了一个大型的解释性悖论,一直延续到今天。

在19世纪末以前,中国(以及大部分东亚国家)没有与“科学”、“宗教”和“哲学”直接等同的词汇。缺乏的不仅仅是对应词汇,这些词汇指向的概念和思想本身也根本不存在。它们是从西方借用的。

这三个词就是语言学家所说的新词(neologism)。特别是对于这三个词,它们有着非常明确的——也十分有趣的——历史形成过程。

© Brewminate公元5世纪,日本从中国借用了一套书写体系。我们称这种书写系统为汉字。从汉字中,日本衍生出了三种独立的字母系统,也就是今天的日本人所使用的:平假名、片假名和日本汉字(kanji)。日本汉字是用于书面语的汉语文字——汉语母语者可以阅读它们(但不能发音)。

19世纪,在西方帝国主义时期,所有东亚国家都感受到了威胁。日本看到了西方的潜在威胁和威力,进行了一场大规模的社会政治改革,称为明治维新。维新的主要目标之一就是效仿西方。

© wikipedia随之而来的是日本对西方思想和技术的激烈推行。正是在这一时期,各种哲学思想进入了东亚。在猛烈地进行这些西化尝试时,日本舶来了“科学”(science)、“宗教”(religion)和“哲学”(philosophy)这三个词。

他们用日本汉字把这些术语“翻译”成了“科学”(kagaku)、“宗教”(shukyo)和“哲学”(tetsugaku)。日语中没有可以用来直接对译的词汇,因此,日本人只能尽力而为,用日本汉字组成复合词,赋予它们新的意义。

但是语言学家会指出——事实也的确如此——当我们翻译词汇的时候,我们不可避免地会对这些词语作出自己的解释。如果我们缺少直接对应的词来翻译某些观念,那么我们就必须去解释它们,这就不可避免地对这些舶来观念施加了主观阐释。

而大约在同一时期,中国也面临着自己的政治衰亡。末代王朝清朝正处于崩溃的边缘。之后,许多知识分子逃离中国,寻求政治庇护以躲避迫害。那时,他们多将日本选作避难之地。

中国在甲午战争中战败后,许多中国的知识分子便想学习日本。因此,这些知识分子从日本借用了大量思想理念。他们还经由日本获得了许多西方文献【参见刘禾的《跨语际实践》(Translingual Practice)】。

鉴于日本人和中国人共用一种书写系统,借用起来十分容易。“科学”、“宗教”和“哲学”这些词汇被方便地带回了中国。它们的写法相同,但发音却大相径庭:“kexue”、“zongjiao”和“zhexue”。

这些词语随即经历了第二轮阐释,它们的含义再次发生了根本性的变化。

今天我们或可称为“科学”的,当时的中国人用它来形容——更准确的说法是——“形而上学”和“道学”(divinity)。它的确是一种对自然的研究,被恰如其分地称为“理学”(原理之学)。【编者注:当时中国翻译家严复将philosophy译为“理学”,metaphysics译为“玄学”。我们比较熟知的是他将现在通用的“进化”(evolution)翻译成“天演”。】

© The Conversation今天我们或可称为“宗教”的,当时的中国人用它来形容美学、一套仪典和一种生活方式。它在任何方面都不会与西方的任何一神教具有相似之处。

而今天我们或可称为“哲学”的,当时的中国人用它来形容文学、艺术和话语。它在任何方面都不会和亚里士多德、康德或密尔(John Mill)的分析著作有相像之处。

向前迈进

借用的历史导致了今日许多概念上的悖论。我们使用特定的词汇时,仿佛它们有着共同的历史渊源一般,但事实并非如此。这就是为什么我们可以称中医为“医学”,并且真诚地相信它并非真正的医疗实践。这也是为什么我们可以称佛教为“宗教”,并真诚地相信它是亵渎神灵的。

问题的核心不在于我们用来描述事物的词汇。问题在于,这些词语是如何限制了我们对其所指事物的理解。当我用“红色”这个词来描述一个物体时,我的脑海里立刻就会浮现出这种颜色,于是我期望看到一个“红色的物体”。类似地,当我们用“宗教”这个词来描述某个事物时,我们的头脑里会自动想到“上帝”、“崇拜”、“救赎”,等等。

© Meridian Mobile Vet通过理解历史上思想和语言是如何交织在一起的,我们就能更好地评估我们对世界的看法,以及我们如何与自己以外的思想进行互动。此刻,我们正处于两个选择的十字路口。

我们要么坚持自身最初的解释学,拒绝那些无法融入我们固有价值观和信仰的观点,要么重新评估它们,并询问是否仍有观点存在于我们已知的观点之外。

正如哲学家朱利安·巴吉尼(Julian Baggini)在他的著作《世界是这样思考的》(How The World Thinks)中写到的那样:

“了解他人时需要避免两种危险:高估我们的共同点,或是高估我们的分歧之处。我们共有的人性和人生中长期存在的问题意味着我们总是可以学习和认同他人的所想所行,不论这些思想和实践一开始看起来有多么陌生。”文/Wei Xiang

译/苦山

校对/兔子的凌波微步

原文/medium.com/lessons-from-history/why-china-never-had-science-religion-or-philosophy-8c6874a3f9d9

本文基于创作共享协议(BY-NC),由苦山在利维坦发布

文章仅为作者观点,未必代表利维坦立场

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国