利维坦按:

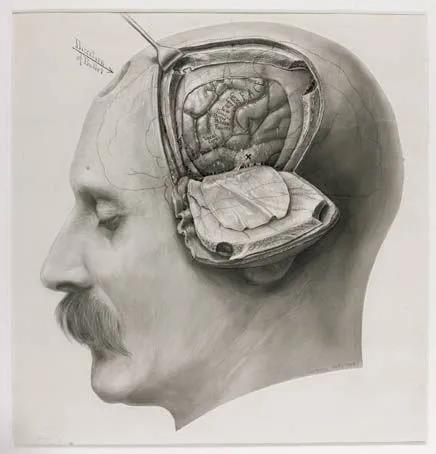

消除主义者(又译为取消主义,取消唯物主义)一般认为,很多常识心理学的概念,诸如欲望、信念、心灵,由于没有对应的神经基础连接,因此都是虚幻的。举例来说,我们可以通过神经科学、物理学角度来解释人眼看到红色的整个发生运作机制,但却无法解释看到红色后的主观感受。同样,我们所说的心灵(mind)究竟是什么呢?按照维基的定义,“(它)指一系列认知能力组成的总体,这些能力可以让个体具有意识、感知外界、进行思考、做出判断以及记忆事物。”在这里,仅就自我意识来说,“心灵”就是我们的大脑吗?

或者可以问,“心灵”有物质基础吗?按照巴克的“盲脑假说”,所谓自我、心灵等等,只不过是由魔术师——大脑——所构建的错觉,换言之,那些是它(大脑)想让你相信的一种真实。这还和强力还原论的主张并不一样,后者强调那些人类的精神体验是真实存在的,只不过都可以通过神经相关物检测到。有一群笃信科学的人期待着科学和技术不仅从理论层面,也从实践层面将宗教抛入无用之地。来世体系将在知识精英面前一文不值,神学不过是古代遗迹,凡夫俗子也将沉醉于科技的自然魅力。新的先知是科幻作家,他们戏剧化了各种虚妄带来的后果,包括宗教信条,还有常识心理学(folk psychology,又称民间心理学,编者注),天真但永远有用的自我形象——认为自己是有良知的,自由理智的,充满有意义的信念和欲望。

世界末日不再取决于某种不容争辩的神明裁决,而取决于认知科学家的勤勉工作,他们解构大脑功能,一劳永逸地阐述我们是谁,以及我们一直是谁。

其中有一些被称为“消除主义者”(eliminativists)的笃信者走在了前面。他们认为,不用等到全能技术(如将思想下载到电脑中以获得永生)为普罗大众所用、嘲讽古旧宗教自信的那天,我们现在就能意识到我们不是常识概念下的模样。

巴克的盲脑假说

比如,斯科特·巴克(Scott Bakker)提出了所谓的“盲脑假说”,这一假说认为,常识和常识心理学所认为的心灵,可以解释为一种错觉,这种错觉源于大脑的外部指向性及其对自身本质的盲视。

大脑只借助已有的功能,运用探索学习法(最佳猜测)将大脑塑造为“心灵”,但该模式较之科学,所获得的信息十分有限,就像“错觉”——一旦真相水落石出,这一伎俩即被识破,不再管用。

(www.academia.edu/1502945/The_Last_Magic_Show_A_Blind_Brain_Theory_of_the_Appearance_of_Consciousness)我们已经知道了最基本的真实,巴克说,我们即心灵的想法过于天真,我们不是心灵,而是大脑。大脑是极为复杂的,为了简化这个问题,我们假设大脑是一个有思想有感情的自我或人。我们假设我们拥有有意义的心理表征,因为我们会用这些思想和意识的载体来表示某个对象。我们也有价值观,有指引自己向善的完美标准。我们认为,我们也能理性思考,有一定的自控力,这将我们和受程序更新束缚的机器人、依赖环境的动物区分开来。我们从主观视角感知世界,意识层次既是真实的,也是非物质的。

但是,基于我们对大脑已有的了解,整个自我形象其实是假象。大脑是我们的本质(如果我们有本质的话),它和关于自我、人、心灵或灵魂的天真概念极为不同。因此,巴克暗示,自我那套东西没有一个是真的。大脑让自己“觉得”它是一个人,因为在科学革命和进化生物学出现前的百万年间,大脑没有占据有利位置以观察自己的真实本体。

© Singularity Hub毕竟,大脑的主要感官都被用于探测环境中的机会和威胁。大脑不能看、听、闻、尝或触摸自己,它被锁于颅骨之内,被束缚在血脑屏障之后。意义、价值观、良知、理性和自由意志其实只是神经生物学家讲述的故事,而非源自普通人的心理常识。

那些所谓的心灵特质,只是大脑在深刻认知自我之前的认识,那时,科学还未提供第三方客观视角,或是对他人大脑的研究。

用巴克的话来说,“不可解释”的意识,比如存在、统一体和个人身份,最好被理解为“魔术”,而魔术师,即大脑,对自己施加了这一招术。“所有的魔术都取决于所谓的信息视野:魔术师实则利用了错觉,操纵你能和不能获取哪些信息。观众是被隔离起来的,也就是说他们周遭的信息看似充足,实则不然。”

但是,一旦你理解魔术是如何展开的,“魔法”就消失了。同样,认知科学家已经足够了解意识领域,并认识到意识和意向性的魔法是多么生硬而无趣。我们对大脑认识得越多,它就越难将低信息模式的神经元处理过程当真。

如果魔术的类比成立,巴克说:“主观现象就像魔术,只是大脑在缺乏实际因果关系的情景下才会相信的东西。换句话说,人们只有在缺失某些信息时才会相信。”

巴克谨慎地说,就算是现在,在超人类主义一锤定音之前,我们应该寄希望于科学,并意识到就算心灵错觉持续下去,但我们从根本上知道这种自我是不真实的;我们知道我们最终会将主观自我完全解释为另一种东西,或是神经网络的错误解读。

错觉的因果和真实

让我们回到魔术的类比上来。假设你是剧院中的观众,台上的魔术师正在表演简单的魔术,他用左手的大拇指和食指夹住一枚硬币,将右手覆盖其上,看起来像要拿走硬币,但实际上他只是把硬币藏在了左手的其他地方。因此,如果要观众猜硬币在哪儿,他们肯定会说硬币在右手,但他们是错的。

巴克强调,观众之所以犯错,是因为没有获得足够的信息。观众如果站在魔术师背后的二楼,就会将魔术的原理看得一清二楚,不会被巧妙的手部动作所误导。

不过,这一类比也有不妥之处。剧院和魔术是被设计成误导观众的。观众不准居于舞台或站在舞台幕布后窥探,这绝非偶然。用常识心理学的术语来说,魔术师的目的是误导观众,而观众出于娱乐目的想要被误导。

具体来说,想让观众看到什么,为了达到目的需要表演哪些步骤,魔术师都心知肚明。魔术带来的错觉不仅仅是观众所看到的场景和舞台实际场景的不同。藏起硬币的动作只是带来预想画面的手段。错觉并非偶然,而是每个人身处剧场某处带来的整体结果。

现在,常识心理学认为的心理表征、魔术设计、选择误导或被误导,就是巴克迎合认知心理学的发展趋势,想要淘汰的东西。科学基于背景条件,只能展现类似系统的因果顺序可能如何展开。因此,为了完善上述类比,巴克还得将魔术师和观众的信念及动机(如良知、主观性、心理状态)等普通指称,换成对剧场上演场景客观、因果性的技术性描述。

假设我们有了这样的科学解释。请注意这一解释不带任何对观众所见场景的负面评价。魔术师用右手拿走硬币的“错觉”并非为假,而是精心安排的因果链末端的客观效果。

简言之,这一招术为:魔术师能同时做两件事,一件事不为观众知晓,另一件事摆在观众面前。因此他精巧的手部动作让他看起来用右手藏了硬币,但在观众眼里,他确实是右手藏了硬币,因为从观众受限的视角来看,这就是他们看到的真实动作。

巴克想要说明,观众对“信息内容”的感知有限,而这只是通过走后门偷偷进行语义区分的一种不合规方式。相比硬币实际在哪儿的信号,观众对魔术的认知并非干扰信息。魔术师发出了两个信号,一个是他想让观众接收的信号,另一个是硬币自己向世界传达的信号,因为魔术师不可能真的制造奇迹。

因此,任何站在魔术师背后的人,都会发现硬币的去处,但魔术师精心安排,带来令人兴奋的表演,让人觉得台上的他具有超能力。这两个信号在信息内容中是平等的。区别在于观众接收的信号没有反映硬币的真实位置,而舞台设置和大脑神经连接都帮助魔术师进行误导,导致观众愿意被欺骗。

再说一次,科学描述是按类似逻辑展开的说法:大脑、技能和“意图”,以及剧院的安排(舞台与观众席分开)一起带来了硬币奇迹般从右手到了左手的画面。从更大的真实世界系统看,硬币从来没有离开左手,这是科学解释。

然而,错觉和现实并未有科学区分标准,只有客观的因果关系。魔术引发的“错觉”是精心安排的系统带来的真实效果。这一效果就是:神奇的硬币。在剧院里大多数人都看不到的系统中,还有另一效果:硬币是普通实体,但魔术师用敏捷手法欺骗了观众,让其愿意相信这一切。

两种系统,两条因果链,最后输出了两种效果。这就是科学阐述。

实用主义和消除主义的不连贯

与更深层的真实相比,探讨错觉需要预设真实的语义、符号对于事实的表征或错误表征。如果常识心理学都是错的,主观性、意识或语义等都不存在,那错觉也不会存在。错觉只能是特定系统的真实产物。

如果你把棍子浸在湖的浅水区,因为光线和湖面涟漪相互作用,棍子看起来是弯折的;如果我们拥护科学而弃置常识心理学,那么就不会出现错觉或错误了,因为不存在对棍子的心理表征,也就没有对错之分。

© Imgur这里也会出现两种系统:第一种是水里的棍子,在这种情况下水通常无法自己弯折棍子;第二种是,棍子和水,以及观察者的大脑——接收棍子从水到眼反射回的光线,产生关于水下波浪形物体的画面。

这一画面不是错的,也不是错觉或低信息量的。这是在此种或此类场景下自然发生的。科学家的说辞就是这些了。除非我们以常识心理学假设的真实和错误的差异为前提,否则这里不存在什么更深层次的东西。

我们再补充一下实用主义的观点:有些模型比其他模型更具影响力,但这点对于消除主义者研究魔术毫无用处。剧场中适用的两种系统既影响了魔术师,也影响了观众。魔术师钻研技艺,用精巧手法换取报酬;观众通过中止怀疑,臣服于魔术师的把戏而收获娱乐,以及充满震惊和奇妙的体验,因为从观众的角度来看,魔术师就是在表演奇迹。

但消除主义者认为,奇迹是虚假的,对事件的某一种描述比另一种更优。只有魔术师知道真实情况,观众只是被愚弄的对象。但当我们只向科学求解剧院中的客观事实,这些评价就无法得出。

“过时”概念的社会功能

还应注意的是,如果神经科学最后只是重新描述主观、意识、意义、真相等常识心理概念,那么消除主义同样会失灵。如果神经学家的模型能转化为常识心理学的语言,我们就没有明显理由要抛弃后者,因为两者只是关于同一件事的不同叙述方式。一种或另一种语言/模型在不同的语境下可能更有用,但这不意味着常识心理学是无用的且只能用神经科学解释。

这和被科学淘汰的某些概念不同,比如基督教中关于巫师的神学概念。这一概念不仅仅是对某种自然界中社会生物现象的简化,还是通过迫害非教徒以控制人民的神权统治工具。基督教概念中的巫师可能不是真的,但其承载的社会角色并非虚假,它确实是加强民众信仰、用恐惧使他们服从权威的工具。怪物可能不是我们简单认为的那样,但怪物的概念承担了某些社会功能。

© Britannica基督教女巫概念的过时,并不是因为科学驳斥了神学,而是自由主义和资本主义推翻了欧洲的神权政治和封建制度。现代人不再像过去那般热衷于服从古老信条,而是专注于自由,并在科学和技术发展的时代赚钱。当你可以向人兜售东西、赚取钱财时,为什么要烧死他们呢?

消除主义者想说,关于思想或人的概念,和女巫或妖精一样空虚。但考虑到女巫是代指任性的、癫痫发作的或不幸的外国女性的简化方式,这个概念并不是空洞的。虽然它令人反感、极不公正,但不是完全没有意义。同样地,如果天真的自我概念是谈论大脑,谈论我们所知的宇宙中最复杂物体的简化方式,那么有意识主体的概念就是有意义的。

话题不同,各研究手段有用的程度不同。如果认知科学能提供一个关于自我的替代/更准确的工具,还能提供一种新社会,让常识心理学不再有用,那么实用主义就击溃了消除主义。

人类世的异常真实

关于消除主义者,我们还遇到了一个问题。假设我们都同意对心灵的天真认知是错误的,如同女巫、吸血鬼和独角兽那般子虚乌有。那么,消除主义者会停止暗暗用常识心理学概念解释人类世吗?

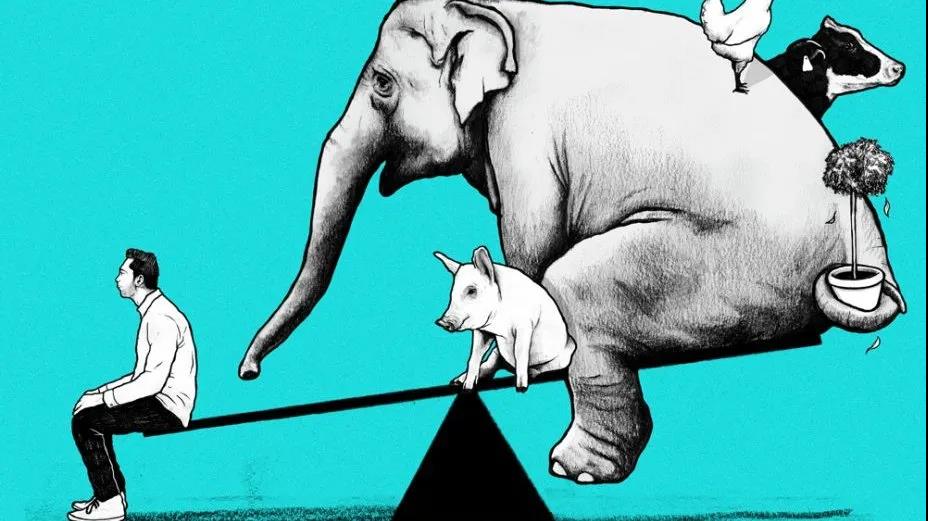

毕竟,似乎是因为大脑目短于自见,产生了消除主义者所说的有意识的“错觉”,这种错觉是客观的,而非在现实世界有明显作用的效果。具体来说,我们这个物种已征服了地球——我们傲慢又自暴自弃,与明智或负责毫不沾边,就像你在纪录片《大卫·爱登堡:地球上的一段生命旅程》(David Attenborough: A Life on Our Planet)中看到的那样。

消除主义者必须解释从全新世到人类世的过渡,或者在避免使用牵涉常识心理的科学模型的前提下解释这一客观事实:人类活动的影响如此深刻,从神经层面改变大脑,影响了地质学。

© Dog Section Press但所有的动物都有某种神经控制中心,人类的大脑与黑猩猩的尤为相似。无论如何,虽然其他一些物种的神经结构,如章鱼、乌鸦和海豚,也产生了中等水平的智力,但这些动物显然没有像我们那样突破生物障碍。

因此,消除主义者应该考虑,人类和动物大脑的差异是否是双方对地球影响不同的解释。

© Postcognitive Topics混沌理论告诉我们,初始条件的微小变化会带来极为不同的巨大影响。但这仍无法解释,人类和动物的大脑只存在微小差异,为何人类会带来如此异常的影响。问题是,神经科学是否足以解释我们为何不像动物那样只在某个生态位上保持动态平衡,而是肆意占领星球的每个角落,打破生态平衡,似有引发第六次大灭绝的趋势。

超人类主义与狂妄自大

从我们已知的来看,对那种异常的最好解释是,我们通过发展语言和文化,赋予自己心理和社会身份,打破大脑和生物学意义上的限制。

常识心理学的自我概念是这条因果链的必要组成部分。我们思考自我的精明方式,让我们表现得像人,像地球之主,而非动物。若运用巴克的魔术类比,就像魔术师搭好舞台并上演超能力场景一样,大脑哄骗自己唤起了心智,大脑要么是故意地,要么无意地创造了非动物生活方式。

不管是哪一种,自我概念都不是可有可无的,因为它对现实世界有重要影响。同样,如果我们想解释基督教神权统治的运作机制,我们就需要了解女巫和恶魔的概念。可以肯定的是,你如果对自然界存在和不存在的东西感兴趣,那么肯定知道这些神学概念早已过时。但是消除主义者没有任何关于现实的科学解释,因为现实与围绕意义和真理的所谓过时常识观念密切相关。

如果我们采用实用主义,只有两个观点服务的对象无关时,两者才能互相驳斥。在实用主义者的科学哲学世界中,寻求现实、事实或真理是无用的。

© Pinterest即使我们远离了这种实用主义,消除主义者也面临一个尴尬的问题,即神经科学是否可用物理学解释。大脑是否也不真实,是否是化学反应制造的一种错觉,就像心灵被视为大脑产生的错觉一样?如果是这样,消除主义者所认为的科学解释就等同于某种神秘主义,因为它将我们在世界上感知到的一切事物都视为非真实。相反,科学是有用的手段,使我们能够充分理解世界以便控制它。

因此,科学本身预设了常识心理学的自我主义和狂妄自大。也许超人类思维方式将发展成一种玄妙解释,以解答我们为何无视目前自己视为真实的一切,包括精神和身体,也许这不仅会改变消费社会,还会改变科学的工具性优势。那样,消除主义和常识心理学不过是五十步笑百步。

文/Benjamin Cain

译/Yord

校对/austen

原文/medium.com/science-and-philosophy/does-neuroscience-nullify-the-mind-a03f7bc80af6

本文基于创作共享协议(BY-NC),由Yord在利维坦发布

文章仅为作者观点,未必代表利维坦立场

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国