利维坦按:

1873年在美国通过的《康斯托克法》是美国立法公共道德运动的一部分。正如其全名(《制止淫秽文学和不道德使用物品贸易和流通法》)所暗示的那样,《康斯托克法》旨在制止“淫秽文学”和“不道德物品”的交易。实际上,《康斯托克法》不仅针对淫秽和“肮脏的书籍”,而且针对节育器具和有关此类器具的信息,堕胎以及性与性传播疾病的信息。从某种意义上,这也是一段女性身体权利和国家意志之间的抗争历史。

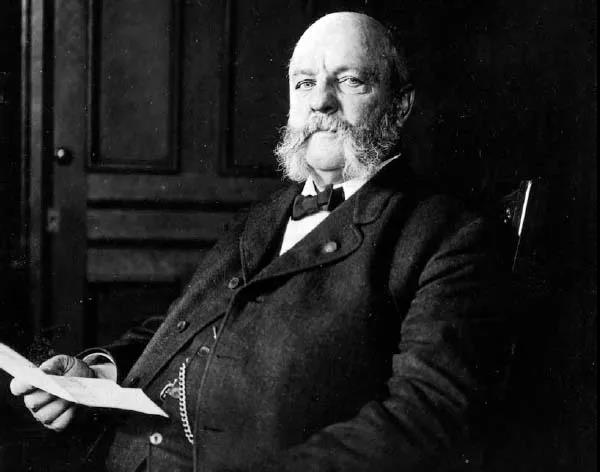

今天看来,康斯托克作为“美国版扫黄”的有力推动者,无疑有很多荒诞之处,忽略艺术、一切向所谓道德看齐的标准本身就成问题,他当年试图封禁萧伯纳剧作《华伦夫人的职业》,如同乔伊斯《尤利西斯》被英美定义为淫秽色情作品而遭禁一样可笑。不过这位大哥工作可谓勤勉,到他去世前,一共销毁了15吨书籍,近400万幅图片,几千人被捕。

语言是一种力量。我的新书《厌女男:镀金时代的性、审查制度与公民自由》(The Man Who Hated Women: Sex, Censorship, & Civil Liberties in the Gilded Age)记录了8名女性“性激进者”挺身反抗《康斯托克法》(Comstock law)的事迹。这部19世纪出台的联邦法案得名于反淫秽斗士安东尼·康斯托克(Anthony Comstock),该法规定,邮寄、出售避孕用品者将被判处严厉的刑罚,并处以高额罚金。莎拉·布莱克斯利·蔡斯(Sara Blakeslee Chase)是一位鲜为人知的性激进者,她学过顺势疗法,并强烈支持自愿孕产与核心家庭。结束讲座后,她时常会出售避孕冲洗器。在维多利亚时代,女性啪啪啪后,大多会将酸或水等物质灌入冲洗器,以此清洁阴道,降低怀孕几率。这种冲洗器还可以用来打胎,某些医生甚至会推荐有意愿的人使用。即便《康斯托克法》通过后,冲洗器仍可流通于市,毕竟它们便宜又好买,而且还不是专门的避孕用品——药师和医生之所以推荐它往往是为了让女性注重卫生和健康。

© Kristin Holt

1878年春,安东尼·康斯托克听说有位曾在布鲁克林威廉斯堡某教堂听过莎拉讲座的年轻女子,用了莎拉售卖的阴道冲洗器后,子宫溃烂了。后来医生治好了她。安东尼对此事的认知令人十分费解。作为19世纪女性生活中最重要的男人,他不仅不理解避孕和堕胎的区别,还经常在逮捕日志中将二者混为一谈。

他认为这名年轻女子想用冲洗器避孕,但却失败了,于是她不得不求助堕胎医生(并非莎拉),但这位医生笨手笨脚搞砸了手术。几十年来,莎拉一直坚称自己没有做过流产手术,且反对人流,她甚至认为这种行为就是“残杀胎儿”。

被此事激怒的安东尼去了莎拉的家。他谎称自己是法恩斯沃思(Mr. Farnsworth),然后花5美元买了一个冲洗器。某日,他卸下“伪装”,把街对面伺机而动的警察和《纽约论坛报》(New York Tribune)的记者带去了莎拉家。他们把那里的寄宿者和病人关在房间里,然后把屋子翻了个底朝天,最终搜到了6支冲洗器。

莎拉被逮捕后,交了1500美元的保释金,根据纽约州法律及《康斯托克法》规定,她被指控出售了违禁品。但大陪审团决定不受理此案,因为地方检察官认为这样做“不符合公众利益”。

案件被驳回后,莎拉以非法拘留罪起诉了安东尼,并要求对方赔偿1万美元(约合当今的27.5万美元)。她控告安东尼破坏了她的职业生涯及声誉,致其丢失大批客户,产生了经济损失。

安东尼·康斯托克(1844-1915)。© The Halfway House

安东尼被捕只是莎拉反击斗争的开始。在旨在促进健康的《生理学家和家庭医生》(the physiology & Family Physician)进步杂志中,她刊登了反对安东尼的长篇大论。她说他思想“肮脏”,看法“扭曲”,不懂“淫秽和科学的区别”。

在1878年6月/7月刊中,她宣布要向读者出售一种新产品——“‘康斯托克’冲洗器”。广告上说,这种冲洗器和当初卖给康斯托克的一样。它“特别适合清洁阴道,能治疗并预防疾病”。莎拉总结道:“我们相信,有了大慈善家康斯托克先生的代言,冲洗器必将爆红,在他辉煌的一生中,这是对受苦女性最仁慈的行为。”

后来,康斯托克冲洗器的广告把二人间的诉讼纠纷作为卖点,力图让买家知道,购买冲洗器是一种政治行为。广告宣称:冲洗器是已婚妇女“调节女性功能的明智与健康之选”(是对避孕的颂歌),是“对女性的祝福”。

康斯托克得知此事后异常愤怒,遂找了另一个大陪审团起诉莎拉,但他没告知陪审团此前地方检察官已驳回此案。结果地方助理检察官拒绝受理此案,要求康斯托克撤回诉讼,并告诫他不得隐瞒信息,不得通过不适当渠道起诉。

没能把莎拉关起来的安东尼大发雷霆,他发誓一定要让冲洗器成为违禁品,一定要突袭杂志社,把莎拉及其主编塞缪尔·普雷斯顿(Samuel Preston)关进监狱。然而,莎拉他们不仅获得了保释,还请了律师。塞缪尔发文称安东尼是“令人厌恶的小人”和骗子后,邮局开始封杀这本杂志。

不过二人连手支持者成功恢复了杂志的邮寄权。为了庆祝胜利,他们在封底上刊登了康斯托克冲洗器的广告,上面满是医生、编辑及顾客的推荐语,其中一则写道:“安东尼·康斯托克多多少少还是有益于人类的,毕竟他极大增加了冲洗器的曝光率。”

由于资金短缺,杂志社不得不关门大吉,但莎拉和塞缪尔还是想方设法多出了几期,毕竟那里是宣传冲洗器的阵地。马萨诸塞州崇尚自由性爱的安吉拉·海伍德(Angela Heywood)与以斯拉·海伍德(Ezra Heywood)夫妇,被莎拉的故事及文章深深吸引,他们自发在自己的自由性爱杂志《The Word》上大肆宣传康斯托克冲洗器。二人发布的首个广告这样写道:“如果康斯托克他妈有冲洗器,且知道该怎么用,那这个世界就不会那么悲惨了!”

他们可能不知道,康斯托克的母亲波利·康斯托克(Polly Comstock)生第六个孩子时,因为大出血去世了,那年她才37岁(还有人说应该是第十个孩子)。海伍德的广告很缺德,他在暗示安东尼不该出生,如果安东尼不存在,世界就会变得更加美好。但这不是重点,重点是:如果波利·康斯托克用了冲洗器,可能就不会丧命了。十岁的安东尼放学回家,发现母亲已死后,并没有因此成为女性生育权的捍卫者,相反,他开始变本加厉,要求所有女性都像他母亲那样,成为纯洁、神圣、信仰基督教的妻子兼母亲,她们的使命就是开枝散叶——这是维多利亚时代追求的完美理想。

另一则广告则称,康斯托克试图把莎拉告到坐牢(原文如此),仅仅因为她出售了冲洗器;但她却反将一军,令康斯托克身陷囹圄,不得不接受审判,而冲洗器仍要“继续”穷追猛打并“杀死”康斯托克本人!女性有权避孕是不容置疑的;为了保护自己的子宫免受男性侵犯,著名的康斯托克冲洗器开始广泛投入使用,该冲洗器旨在预防疾病,维护个体的卫生与健康。

© Literary Hub

但海伍德夫妇很快意识到,以安东尼的名字命名阴道冲洗器,可能有赞誉安东尼之嫌。于是首个广告发布几个月后,他们在某期杂志上宣布该产品更名为“阴道冲洗器”,这样“智能、人道、有价值的冲洗器就不必再和安东尼这个假虔诚的流氓扯上关系,他竟然认为国会给了他控制美国女性子宫的合法权利。”

1882年10月,安东尼声称以斯拉犯有四项传播淫秽信息的罪名,致使对方被捕(此前他曾因犯淫秽罪在戴德姆监狱坐过半年牢),其中一项罪名是某版《The Word》刊登了两首沃尔特·惠特曼(Walt Whitman)的诗,一首是《一个女人等着我》(A Woman Waits for Me),另一首是《给一个普通妓女》(To a Common Prostitute)。还有两项罪名是刊登了康斯托克冲洗器的广告。

和丈夫相比,安吉拉·海伍德的写作风格更散漫、更具挑衅性,她在《The Word》上辩称安东尼的指控是不公正的。于她而言,冲洗器是象征性的。1883年,她写道:“除了书籍以外,冲洗器也卷入了斗争;男性想强迫女性的意志与女人避孕的权利是冲突的……难道大自然没有赋予女性掌控子宫的权利吗?男性能继续强迫女性性交吗?女性不该有选择的权利吗?难道我们要放任恶心无礼的安东尼·康斯托克变成美国女性的子宫监管者?北方的子宫–冲洗器问题和南方的黑奴问题本质上没有什么不同。” 她和以斯拉是在新英格兰废奴主义者圈子里相遇的,她经常表示婚姻、性别歧视和经济地位不平等令女性变成了奴隶。

安吉拉提出了一个用来取代《康斯托克法》的方案,颇具讽刺意味:没有女性的许可,男性绝不能“射出小蝌蚪”。她还设想了其他规矩。男性必须用“‘自律’线”把阴茎绑起来,为了维护男德,他们必须时刻将此线放在触手可得之处。没绑自律线的男性将“被12名女性判处10年监禁并处以5000美元的罚款”。她提议,如若男性胆敢违反《精液–自律线法》,女康斯托克就有权检查他们的阴茎,把他们拖进监狱去。

1883年4月,针对以斯拉的审判在马萨诸塞州伍斯特市开始了。最终,法官驳回了所有与冲洗器不相关的指控。以斯拉自我辩护时对陪审团说,女性有权决定是否怀孕。“如果男性可以通过立法让精液堵塞女性的阴道,那么他们就能强迫女性给他留种生子,即便她的理智和道德感都在指挥她反抗,他们会埋伏女性,掐住她的喉咙,强奸她的身体。我不会命令女性使用阴道冲洗器;那是女人自己的事,不是我的;但毫无疑问的是,女性有权决定自己要生几个孩子,正如她有权行走、进食、呼吸或死亡。”他称这些指控在“借国会法案之手,行监管母性功能之事”。

法官对陪审团说,政府必须先证明广告中的冲洗器是为避孕而造的。陪审团从一开始就想无罪释放以斯拉,但他们更想吃政府买单的免费午餐。于是他们吃完饭后,一直等到下午三点才做出判决:以斯拉的淫秽罪不成立。以斯拉和安吉拉的支持者们掌声雷鸣。安东尼在新英格兰反堕落协会进行演讲时,声称法庭已经“变成了自由性爱者的集会”。

被判无罪的一个月后,以斯拉因邮寄了某些文章的重印本(包括那篇《冲洗器已卷入斗争》),触犯了马萨诸塞州的法律,继而被捕了。虽然是安吉拉的文字导致他被起诉,但罪名却是邮寄了重印本。当时安吉拉正怀着第四个孩子,以斯拉认为,如果她能出庭作证,会激起人们强烈的同情心。以斯拉因邮寄违禁杂志一再被起诉,安吉拉也想因为自己的文章被起诉。她认为丈夫被起诉恰恰是因为女证人们太能共情了。她自豪地在杂志上写道:在这场审判中,有一个女人“坚持要将‘阴茎’‘子宫’等词通过邮局传遍全美”。

由于安吉拉怀孕了,审判推迟了四次。法官要求检察官必须证明以斯拉有蓄意腐化青年的意图,他其实不相信这对夫妇会如此,因而最终驳回了指控。

之后,安吉拉为杂志撰写的文章更加大胆。1887年,她写道:“cock意指家禽(译者注:cock是一个多义词,有公鸡、阴茎等含义),不是一个肮脏的词;蕴含其中的是一种性智慧,正直、不可或缺、坚持真理是它的道德品质。”1889年,她写道:“听、看、闻、尝、干、抽动、亲吻等类似的优美词语,都是电话用语,是指引性交的灯塔,不受环境的影响。”

但这些措辞强硬的文章都没有招致诉讼。相反,安吉拉撰写的《冲洗器已卷入斗争》让以斯拉第三次(也是最后一次)站上了法庭。1890年春,此时距以斯拉第一次被捕已超过12年,波士顿某个联邦陪审团又以三项淫秽罪起诉了他。其中一项是1889年4月他再版了安吉拉关于冲洗器的文章。审判过程中,安吉拉把某个孩子抱在腿上,一直盯着以斯拉的脸。陪审团裁定以斯拉两项罪名成立,其中一项与杂志上的文章有关。他不得不在查尔斯顿州立监狱劳改两年。

1892年5月,以斯拉出狱了,大约一年后,他死于一种极可能在监狱里就已染上的疾病。安吉拉无力再将连续发行了21年的杂志办下去,她于次年4月,发布了最后一期杂志。后来她逝世于马萨诸塞州布鲁克兰,享年94岁,比她深爱的丈夫多活了40多年。

而莎拉·蔡斯于1893年6月,在纽约被判处过失杀人罪,受害者是一位名叫玛格丽特·曼佐尼(Margaret Manzoni)的年轻女病人。这个女病人在黑医那里堕胎,但黑医技术太差,令她性命垂危,然后她被转给了莎拉。莎拉试图救她,但已无力回天。后来莎拉在纽约奥本州立女子监狱服刑了9年8个月。1899年秋,因表现良好,莎拉提前出狱了。

那年她62岁。

她开始坚持普及性知识,靠做针线活养活自己。搬到宾夕法尼亚后,副警察局长的助手给她寄过一封“钓鱼信”,她邮寄了一支冲洗器作为回应。康斯托克帮助手追踪到了她在新泽西埃尔莫拉的踪迹。1900年6月,莎拉又被捕了,她被关押在纽瓦克,保释金为2500美元。这次她被指控是逃犯,且发布了不当的医疗广告。但这个案子最终没有开庭审理。

莎拉和女儿、女婿一起搬到了密苏里堪萨斯城。她不再销售避孕用品,73岁时在当地逝世。坐牢时,她曾在著名的自由性爱杂志上刊登过一封信:“改革的必要性体现在各个方面,然而人们却视而不见。那些想改革的人无法消除对不公的先天仇恨,这促使他们试图纠正阻碍前进道路的罪恶。他们不计代价,只是说了一句:‘我必须完成改革,必须伸出援手。’”

文/Amy Sohn

译/antusen

校对/Yord

原文/lithub.com/how-anthony-comstock-enemy-to-women-of-the-gilded-age-attempted-to-ban-contraception/

本文基于创作共享协议(BY-NC),由antusen在利维坦发布

文章仅为作者观点,未必代表利维坦立场

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国