利维坦按:

前阵子在youtube上看某知名up主说,蟑螂在受到惊吓时瞬间智商可以达到340……我就犯疑,不死小强的智商是如何测定的?查阅了一下资料后发现,这种说法显然是错误的。抛开智商测定这套程序无法应用到蟑螂身上不说,蟑螂是否拥有“智商”都是高度存疑的——换言之,你可以说蟑螂具备和蜜蜂一般的学习、记忆、交流能力,但这并不等于说蟑螂就拥有智商。所以,把类似“蟑螂在遇到危险时的瞬时智力可以达到340,但最后还是要被吓到智商只有5的人类用拖鞋拍死”的说法当段子听听一乐就好,千万别当真。不过话说回来,目前已有的研究表明,很多昆虫拥有十分精密的大脑,这使得其具备了与意识近似的行为特征。

对于尼古拉斯·施特劳斯菲尔德(Nicholas Strausfeld)来说,小小的大脑总是奇妙无穷。他是图森城亚利桑那大学(University of Arizona)的神经生物学家,(截止到撰文时)已经在这一领域钻研35年,专注探索无脊椎动物(如蟑螂、水虫、栉蚕、丰年虾等)的微小脑结构。他和研究生学生用显微镜、镊子和自制电子设备,小心翼翼地拆解盐粒大小的脑结构,逐个破解脑细胞的工作机制。经过复杂繁琐的分析,施特劳斯菲尔德得出结论:昆虫拥有“世界上最为精巧的大脑”。

施特劳斯菲尔德。© University of Arizona News

施特劳斯菲尔德及其学生拥有一些志同道合之人,比如圣迭戈神经科学研究所(Neurosciences Institute)的研究员布鲁诺·范·斯温德伦(Bruno van Swinderen)。他在昆虫身上发现了更高级认知功能的线索——某科学期刊所称的“意识的遥远根源”的线索。

“若要说昆虫拥有可以和灵长类大脑媲美的大脑,许多人也许会对此嗤之以鼻,”施特劳斯菲尔德说,“但我们必须认识到自身大脑运行的底层规律,且这些规律很可能是普遍适用的。”

这些发现引发了争议。加州理工学院的神经科学家吉尔·洛朗(Gilles Laurent)表示:“目前这些证据还未能说服我。”不过,有的研究人员正在思考其他的可能性,而这些想法会让多数外行评论者目瞪口呆。加州理工学院另一位神经科学家克里斯托夫·科赫(Christof Koch)说:“我们其实并不知道意识的产生需要多复杂的大脑。许多人说‘看在上帝的份上,虫子是没有意识的’,但是我们怎能断定呢?我们无法肯定。如无必要,我再也不杀虫子了。”

© PNAS

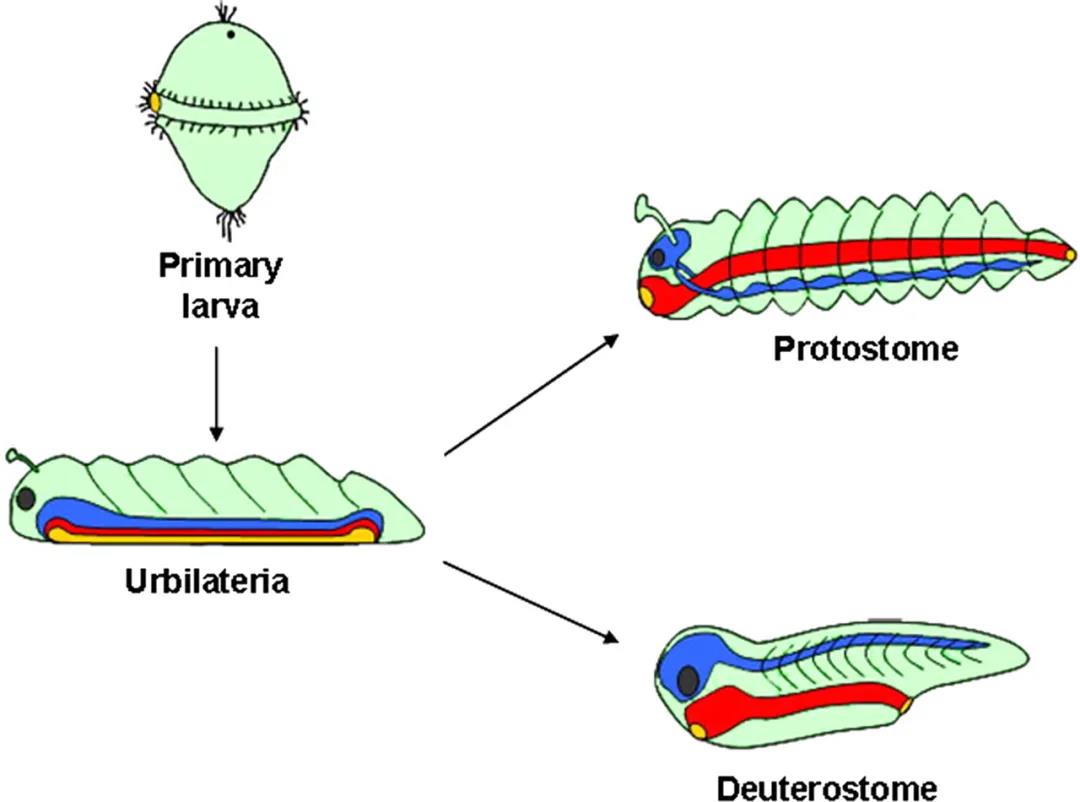

瑞士巴塞尔大学(University of Basel)的海因里希·赖克特(Heinrich Reichert)越来越痴迷于“所有大脑的相关性”。赖克特对大脑起源的研究导向了一个不为人知的祖先——Urbilateria。约10亿年前,这种原始动物在海洋中蠕动。Urbilateria是所有两侧对称动物的祖先,包括蜘蛛、蜗牛、昆虫、两栖动物、鱼、蠕虫、鸟类、爬行动物、哺乳动物、蟹类、蚌类,当然,还有人类。

将昆虫大脑视为更原始的大脑是有理由的,至少从数字上来说是如此。人类有1000亿脑细胞,蟑螂大约有100万,果蝇只有25万。此外,昆虫的信息处理能力十分突出:从大脑中神经元分布的密度来看,昆虫是哺乳动物的10倍。它们能比哺乳动物更灵活地使用每个神经元。单个神经元中某些长长的树突可以单独工作,这样既能增强处理能力,又无须增加细胞数量。

正是这种神经回路,让只有100万个神经元的蜜蜂,得以离开巢穴,飞到9.7千米远的地方寻找食物,并顺利地径直回巢。人类几乎无法做到,就算带张地图和指南针也无法与之相提并论。

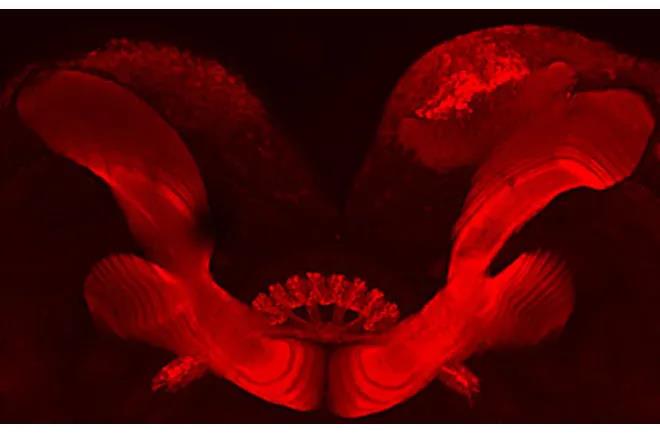

表面上,昆虫和哺乳动物的大脑大相径庭。只有从关于细胞连接的研究中,才能看出惊人的相似性。一天下午,施特劳斯菲尔德的博士生学生克里斯托弗·西尔(Christopher Theall)给我演示了探索蟑螂部分脑区的实验设备。蟑螂的这部分脑区又被称为磨菇体,形如蘑菇,相当于哺乳动物的海马——参与记忆形成的脑区。

我们进入狭小的实验室时,西尔说:“我们试图做的,就是将用于鼠类和灵长类大脑的技术,迁移到千分之一大小的大脑上。”

西尔的实验设备放在桌上,桌子装有吸收振动的气动装置。即使是走廊上手推车的移动,都可能对实验造成影响。因为西尔需要记录微小至1/100000伏的神经脉冲,整张桌子被置于一个笼子样的东西中,以阻隔房间电灯带来的电流干扰。西尔在显微镜和镊子的帮助下,屏住呼吸、手部稳定地将直径只有红细胞两倍大的铜丝放入电极,之后再嵌入蟑螂的大脑。

“它们太脆弱了。”他说,“开门带来的微风就能毁了几个小时的准备工作。”

蟑螂大脑中的成对磨菇体对导航能力至关重要。© A-1 Pest Control

20个小时的准备工作结束后,可以做实验了。西尔眼盯显微镜,手部旋转一个旋钮。他将电极往下,直到到达一侧的磨菇体。在实验过程中,西尔会训练这只蟑螂以让它赢得奖赏:这只昆虫如果将触须指向某些标志性物品,就会接收到阵阵花生酱香气。西尔想监控神经元的活动,以确定神经元是如何帮助蟑螂定位那些物品的。

实验的最后一步就是解剖磨菇体,西尔能通过这一步看到他监控的两三个细胞。因为这些细胞都吸收了电极释放的铜,他能从磨菇体20万个细胞中区分出这几个细胞。随后,他用纸笔和灯箱记录每个细胞的结构。这就像是画一棵橡树时的最后一步:画最后一根枝条。重新建构单个细胞可能需要两天。

西尔是施特劳斯菲尔德实验室中最常见的那种学生,他们在拿到博士学位之前,将会做成百上千次这类实验。

西尔和施特劳斯菲尔德无法提前知道,把电极插入磨菇体之时会偶遇几十万细胞中的哪几个。不过,通过不断地重复实验,他们正在完善一幅图景,展现哪种细胞存在,它们如何执行存储记忆的任务,和其他细胞形成何种联系。通过获得一个又一个细胞的信息碎片,他们希望能拼全这部分神经回路的拼图。

在施特劳斯菲尔德的办公室聊天时,他画了磨菇体的简笔画,指出哪些部分相当于海马体(哺乳动物大脑中参与记忆和定位的中枢)。磨菇体底部包含成千上万并行的神经纤维,看起来就像木头内部纹理一样。再往上一点,神经纤维连接呈环形,如同高速公路上壶把手形状的路,人们因此称该脑区为磨菇体。再往上,接近顶部的神经连接又和纤维汇合。施特劳斯菲尔德怀疑这些环形通路会整合相关信息,如蟑螂在往返时遇到标志性物品时的视觉和嗅觉信息。

他说:“神奇的是,这一部位的几何构造让我想到(人类的)海马。”施特劳斯菲尔德等人正寻找线索,以弄清是这些相似之处究竟是带来了更深层古老的亲缘关系,还是仅仅是为了生存,人类和蟑螂独立进化出了此种相似性结构。

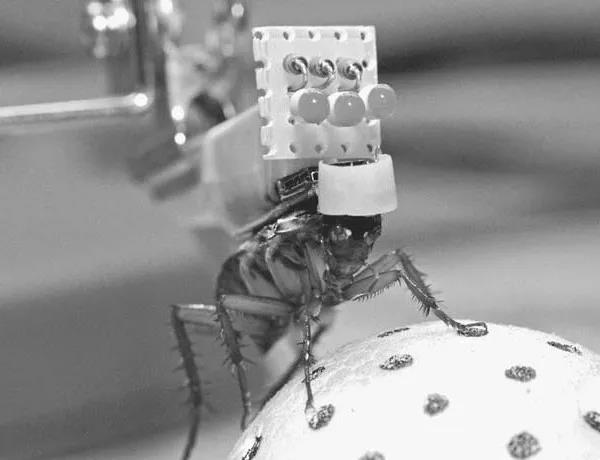

在神经科学研究所的地下实验室里,范·斯温德伦正在观察一只苍蝇,它身处一个类似于微型IMAX影院的装置里。这些设备是为了监控苍蝇负责注意力的脑区。LED屏幕环绕苍蝇,在它眼前播放一系列快速闪动的图形,每次两个图形。现在,屏幕上是个X和正方形。X每秒闪动12次,正方形则是15次。

他说:“你可以用这些闪动的图像分析苍蝇在关注哪个。现在,它在关注X。”

范·斯温德伦将电极置于苍蝇大脑,以监控神经活动。参差不齐的脑电波通过电极,在电脑显示屏上滚动。锯齿状波峰的嘈杂之下有两个小信号:一道脑电波以每秒12次的频率起起伏伏,另一道则是每秒15次。成千上万个细胞释放出这两道电波,呼应屏幕上两个闪烁的物体。当苍蝇注意物体时,共同参与神经放电的脑细胞越多,相应的脑电波就越高。通过观察更高的脑电波,范·斯温德伦可以辨认苍蝇更关注哪个图形。

相较于“注意力”,范·斯温德伦更喜欢说成“显著性”,因为他不想暗示苍蝇是有意识的。不过,不管感知焦点的名称是什么,苍蝇具有这种能力的相关发现都能让我们更好地理解人类意识的底层来源。每时每刻,我们都淹没于眼睛、耳朵、鼻子和每一寸皮肤上的感觉信息。游离不定的注意焦点,即我们的心之眼,决定了我们将信息流中的哪些碎片纳入意识,又可能将哪些存为记忆。

范·斯温德伦在昆虫一个较大的脑区——内侧原脑中探测到了三个部位同时发出的脑电波。乍一看,这些蜿蜒起伏的波如同特色分明的莫扎特音乐、性手枪乐队歌曲和图瓦喉音演唱。

不过,只要苍蝇处于警觉状态,正在注意某个东西,那三个区域的神经元就会开始合唱,汇合成频率一致的脑电波模式。这种模式代表着苍蝇正在注意某一特定物品。当注意力转向另一个物品时,脑电波就会改变。

范·斯温德伦可以探测到这种合唱,他小心翼翼地设计了这一带有微型IMAX电影院的实验,确定苍蝇将关注什么。这是个关于注意力的美妙比喻:每个神经元都在唱同一首歌——一首正方形之歌。

范·斯温德伦说:“注意力是一种全脑现象。一个物体不只传递视觉信息或嗅觉信息。我们使用多种信息来指认一个物体。为什么苍蝇的(注意力)机制不能用记忆连续性来解释呢?于我而言,这和所谓的意识之间只差一丁点儿距离。”

苍蝇和人类的记忆之间的差别,可能只是程度问题。人类可以存储的记忆多得多,因此能维持更为复杂的、关于过去和现在的个人叙事。不过,范·斯温德伦相信“苍蝇和人类的记忆机制可能是相同的”。尽管还没有相关证据,但最终的指向可能是意识。

加州理工学院的科赫说:“意识产生的条件,可能是包含大量反馈的复杂系统。昆虫已具备这一条件。你如果观察过磨菇体,就会发现它们是高度并行的,且存在反馈。”

神经化学物质的相关发现已经确认,人类和昆虫至少在大脑基础处理方式上存在相似之处。范·斯温德伦和神经科学研究所的另一神经科学家罗济·安德雷蒂(Rozi Andreti)发现,因突变导致只能分泌极少量神经递质多巴胺的苍蝇不具备正常的专注反应。给其喂食苯丙胺类物质(和治疗多动症药物相关的一种化学物质)后,能够缓解多巴胺不足,帮助苍蝇集中注意力。但如果给正常苍蝇喂食该药物,它们会无法集中注意力。

安德雷蒂告诉我:“脊椎动物和苍蝇的此种机制相似。人也需要适当浓度的多巴胺,如果浓度过高或过低,都会造成注意力问题。”同时,不管是人还是苍蝇,分泌多巴胺的细胞还可能帮助协调与注意力相关的远部脑区。

当你认为动物王国的神经元极为相似之时,似乎一切都说得通了。施特劳斯菲尔德说:“脊椎动物和无脊椎动物都有相同的生命原材料,那么肯定也有办法整合这些原材料(成为大脑)。要建造一个像海马那样能识别地点的中枢脑区,也许只存在一种方法将那些奇妙的神经元联系在一起——独立演化数次后的成果,就像翅膀在古老祖先身上的演化之路一样。”

更惊人的可能性是,在生命的长河中,大脑可能只进化了一次。像蟑螂和人类这般的远亲都从同一祖先上继承了基础蓝图,这一祖先就是Urbilateria——所有两侧对称动物的最近祖先。目前我们还没有发现这种生物的化石,不过,根据估测DNA序列分化成苍蝇和老鼠所需的时间,基因学家推测出Urbilateria存在于6亿至10亿年前。

通过类比如今的海洋无脊椎动物,有的科学家认为Urbilateria的成体潜伏在海底,幼体则漂浮于海洋中,和许多现生海洋动物的幼虫一样具备简单的眼睛。

© polatulet.narod.ru

研究Urbilateria大脑的想法来源于现生动物的胚胎发育研究。德特列夫·阿伦特(Detlev Arendt)是进化生物学家,在位于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室工作。他在老鼠和果蝇的胚胎中都发现,参与形成脑和脊髓的细胞分成三层。至少,果蝇和老鼠共享某些掌控细胞层形成的基因。阿伦特说:“这种规律非常明晰,很显然,最近的共同祖先一定也有这几层细胞。”

巴塞尔大学的海因里希·赖克特已经发现了另一种惊人的相似性。在胚胎发育过程中,果蝇和老鼠(以及人类)的某种相似基因会触发脑部形成前、中、后三部分。缺乏该基因的老鼠胚胎将出现严重的脑部畸形。将果蝇的这一基因嵌入这些异常老鼠,可以纠正大部分异常。赖克特说:“这显示了果蝇、鱼、老鼠和人类大脑的深层联系,光看一些浅层解剖学特征肯定是无法发现这点的。”

当然,这些基因是在胚胎还相当原始的时候发挥作用的。因此,Urbilateria也可能拥有这些基因,也可能几乎没有大脑。最后的答案还有待科学家确认,并比较更多的昆虫和哺乳动物基因。引起特别关注的,是那些参与形成复杂结构的、具有相似作用的脑区,比如磨菇体和海马。

施特劳斯菲尔德说:“最关键的问题是,参与形成这些结构的基因是否为老鼠和果蝇共享。如果是真的,那太令人兴奋了。”

文/Douglas FoxJan

译/Yord

校对/Antusen

原文/www.discovermagazine.com/mind/consciousness-in-a-cockroach

本文基于创作共享协议(BY-NC),由Yord在利维坦发布

文章仅为作者观点,未必代表利维坦立场

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国