|

读懂青藏高原仍需用“脚”青海科技报 2020-10-24 |

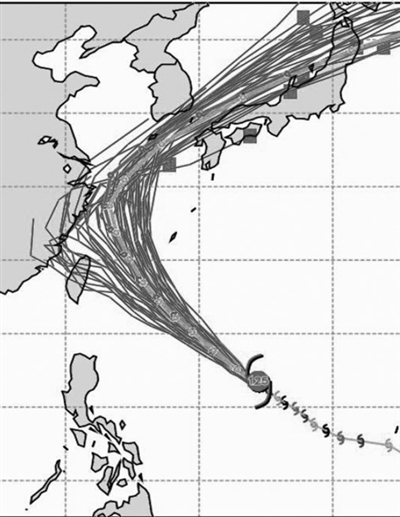

图为欧洲中长期天气预报中心模型,在2018年预测的台风“康妮”的未来移动路径。并预警“康妮”有登陆浙闽沿海的可能。图片来源:台风发布

“青藏高原对气候变化敏感性强。随着全球变暖,青藏高原近十多年来显著变暖变湿,导致冰川退缩,多年冻土融化,湖泊大幅度扩张,自然灾害频次增加。这是近几年中科院科考和研究的结果。”清华大学地球科学系教授阳坤表示,对青藏高原地区进行全面科考,实现自然灾害影响因素的预报和预估是建立高效科学自然灾害防治体系中具有指导作用的一环。

费解!“国际大牌”预报模型在这集体失灵

在天气和气候预报领域,青藏高原仍是科学探索未登顶征服的“最高峰”,包括欧洲中长期天气预报中心(ECMWF)模型和美国天气研究与预报模型(WRF)在内的多个国际主流模型,都在这里铩羽而归。

“作为天气预报和气候预测的关键区域,当前所有的预测模型在青藏高原误差都太大,是全球公认的难点区域。”中国科学院青藏高原研究所副研究员陈莹莹表示,现存模型误差大体现在降水高估(湿偏差)和温度偏低(冷偏差)两个方面。

“欧洲中心的模型是世界上领先的,但在我们和欧洲中心的多次交流中才知道对于青藏高原地区的预测误差依然那么大。例如降雪量和积雪厚度的预测,始终无法反映现实情况,模型会对积雪厚度大大高估。”阳坤举例道,如果对积雪厚度预估准确,再根据地形和风力等其他物理变量进行计算,将获得利于预判雪灾发生可能的结果。

然而,多次矫正并未成功。“研究团队尝试加入了风吹雪等多个参数化方案,始终未达预期。”阳坤说,有着多年实地考察经验的专家现在正在就另一个可能方案进行研究。

其他包括美国、日本和中国在内的模型也在对青藏高原的研究中存在一些没有破解原因的偏差,需要改进和校正。

纠错!复杂、独特的天气和地貌需“量体裁衣”

在青藏高原,人们可以在明艳的阳光下接住雪花,本想着防雨的伞也经常用来挡了太阳。无论老江湖的天气经验还是复杂参数和方程构成的算法模型都使不上劲。

这里的天像“孩儿面”变得无根无由,主要原因是青藏高原的复杂、独特和体量庞大。“在青藏高原地区,对局地实现精准预报是非常困难的。”阳坤解释,这里的地形复杂、地域广阔、拥有青藏高原自带的特殊性,现有的预报模型难以作出准确预测。

“这里是亚东河谷,印度洋来的风夏季会从南向北吹。它们能不能翻过喜马拉雅山峰,或者能爬到哪里呢?”站在谷地,阳坤抛出一个青藏高原独有的问题:别的山也会有谷地,可是山峰不会高达7000米~8000米,也不会直面迎接印度洋的风,这些独特的地理现象之前从未有过系统研究。

此外,一般情况下,高分辨率的预测模型以100平方公里为单位网格,然而,这样的精度远远满足不了青藏高原地形地貌的要求。“同样的范围里,中原在100公里范围内可能只有平地或山地的单一地貌,但青藏高原会包括高原、谷地、山地、沙地等多个地形地貌,相互的关联影响也十分复杂。”阳坤说,有着相当于25个浙江省面积的青藏高原,也不可能采用超高分辨率的模拟,因为目前的计算机算力还远未达到。

复杂、独特、再加上庞大的体量,要为青藏高原构建出准确的预报模型必须“量体裁衣”。

亲测!提升自然灾害预判力少不了用脚研究

为了增强人类对这一地区气候变化的预知能力,必须对现有模型进行反复修正,或者发现、创建适合青藏高原地区的预报系统。

“对于复杂的地理、天气环境,以及他们的相互影响,只在实验室里模拟、靠计算是无法理解的,必须实地勘测,在艰苦的条件下用脚做研究,才能对现有模型提出切实的指导和反演,进而完善。”阳坤说,实测是获得一手数据的唯一办法。

目前,清华大学和中国科学院青藏高原研究所联合科考队正在深入亚东河谷、帕里高原、那曲地区等进行雨量、水汽、土壤温湿度“亲测”科考工作,媒体记者也随队进行跟踪报道。

“2015年以来,我们将亚东河谷作为青藏高原气候预测的突破点之一,这是南亚水汽输入的重要通道,”阳坤解释,团队将通过观测填补青藏高原区域关键水汽通道的资料空白,明晰南亚水汽通过喜马拉雅山脉进入青藏高原南部的过程。

在相关科技项目的支持下,近年来,清华大学与中科院青藏所联合团队在丰富数据类别和采集区域类型方面均得以推进,并不断引进先进观测技术,如GPS观测系统等用于观测研究。

“从整个维度看,青藏高原的天气环境预判工作量巨大,仅降水一项就受到水汽交换、传输、太阳辐射、能量循环等影响,参数和过程复杂,期待越来越多的人对这个独特的地方感兴趣,共同完善相关模型,加快增强人类的预判能力。”阳坤说。

据《科技日报》

责任编辑:王超

上一篇:高原大地丰收图景美如画

下一篇:马铃薯双减技术 辐射两万公顷

科普中国APP

科普中国APP

科普中国微信

科普中国微信

科普中国微博

科普中国微博

最新文章

-

为何太阳系所有行星都在同一平面上旋转?

新浪科技 2021-09-29

-

我国学者揭示早期宇宙星际间重元素起源之谜

中国科学报 2021-09-29

-

比“胖五”更能扛!我国新一代载人运载火箭要来了

科技日报 2021-09-29

-

5G演进已开始,6G研究正进行

光明日报 2021-09-28

-

“早期暗能量”或让宇宙年轻10亿岁

科技日报 2021-09-28

-

5G、大数据、人工智能,看看现代交通的创新元素

新华网 2021-09-28