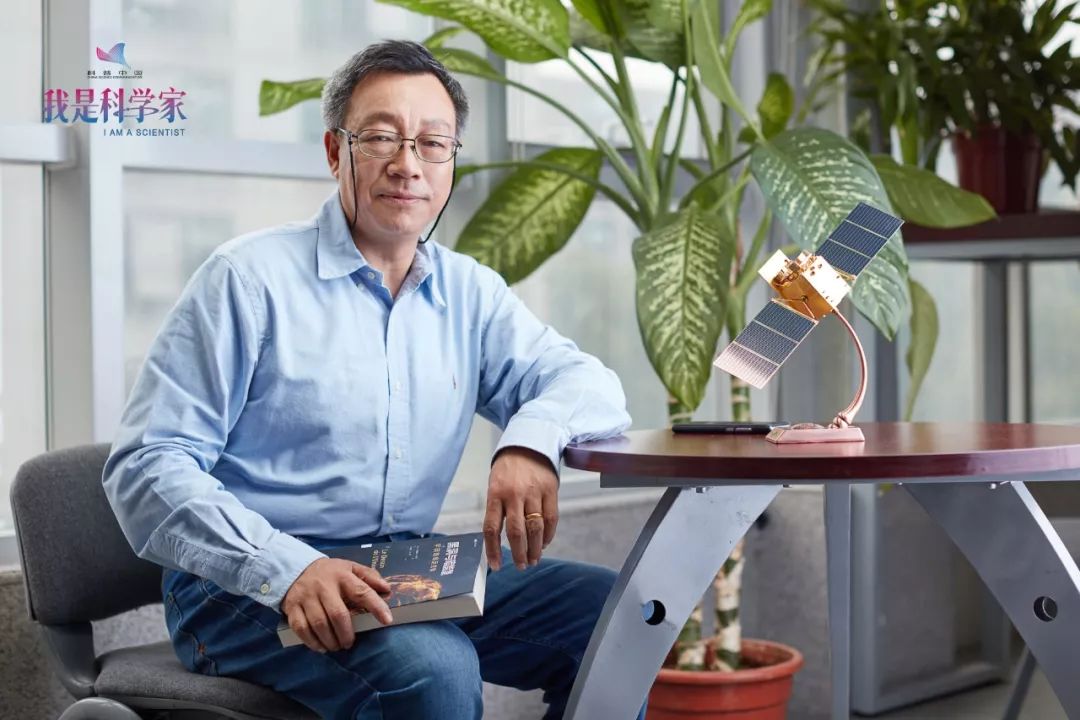

提起科学,你或许会想到微积分、量子力学、分子遗传学等等高深的理论,沉迷科学的科学家能从中发现科学之美,正如慧眼天文卫星首席科学家张双南教授所说:“科学研究是发现新的规律、新的现象,每一次研究取得进步,科学家都是第一个知道的人,当然也是第一个体会到科学之美的人,这就是科学研究带给我的最大快乐。”

点击图片,感受张双南体会到的科学之美

但是如果我们不懂科学呢?我们还能领略到科学之美吗?

诺贝尔奖得主的固执与偏见 我认为学科的框架无法束缚科学之美,然而,一位诺贝尔奖得主却持相反意见。哈里•克罗托(Harry Kroto)因发现碳60而获得了1996年的诺贝尔化学奖。他曾在一次记者发布会上说:“如果给一个不懂英语的人讲莎士比亚的作品,还希望他能够理解作品中的文化和深意,这无疑是一项巨大的挑战。同样的,当一名记者让我用一句话描述我的研究时,我也只能焦躁地问他, ‘科学的语言,你会多少? ’”

哈里·克罗托。 图片来源:wikipedia

诚然,克罗托的困惑的确可以理解。让一位科学家用一句话总结他的研究,是一个很可笑的做法。当一位科学家花了数十年的时间,终于完成了一项研究,并以此获得了诺贝尔奖,你怎么可能让他把整个研究过程浓缩为一句话呢?

克罗托研究的碳60是富勒烯的一种。它由60个碳原子组成,碳碳的双键结构将每个碳原子相连,呈足球形状,因此,也称“足球烯”。

碳60。图片来源:wikipedia

但是,想要看到碳60的美,到底需要多少有机化学的专业知识呢?

科学基础知识的确能够帮助我们看到科学之美和理解科学的价值,但是从结构上看, 碳60天然形成的简洁、对称之美,打动的不仅是科学家,还有那些不懂科学的我们。

文字中蕴含的科学之美 当我还是个少年,我读了很多关于狭义相对论的畅销书,这些书让我认识了一个完全不同的世界。我还记得,当我知道时间流逝的速度与人的运动速度相关时,我是何等的兴奋。 这些经历让我深深地爱上了科学 ,而我之后真正从事科学研究的时间,却远远晚于我对科学最初的喜爱。

图片来源:pixabay

尽管我读了很多相关的书,但我仍然不会解指数方程。幸好,我也不用解它们。

很多科普读物的作者深知这点, 他们可以只通过文字,就将科学的美和价值展现出来。

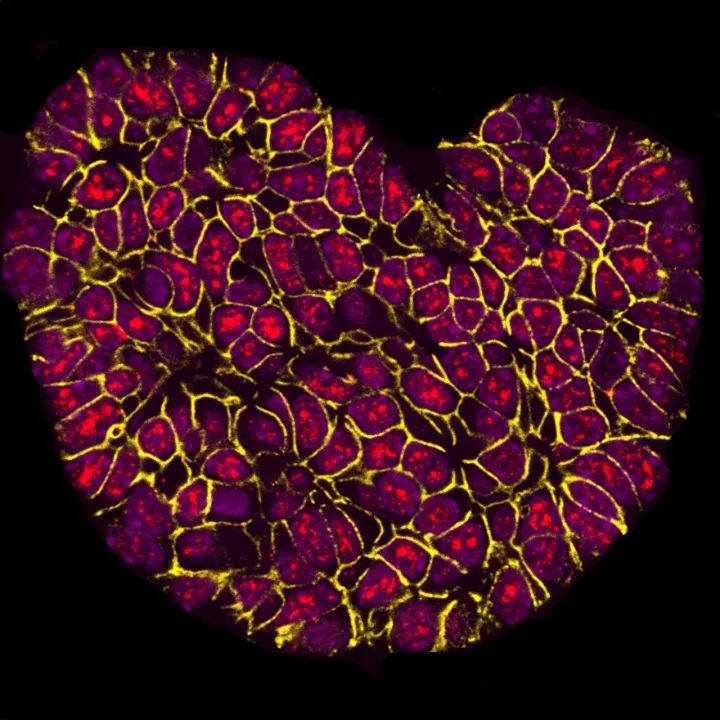

当科研成为一门艺术 除了文字之美以外,图片也是呈现科学之美的一种良好载体。

照片来自于澳大利亚阿德莱德市肿瘤生物学中心的Sarah Boyle。图片在《知识共享署名许可4.0》的允许下开放获取。

这是一张荧光染色的小鼠乳腺癌细胞,是由科学家在研究乳腺癌的过程中制备的。肿瘤细胞中的一种活性蛋白被荧光标记为红色,随着癌症发展恶化这种蛋白含量将会升高。

照片的作者Sarah说,对于我来说,它展示了通过一些我们研究人员几乎每天都用的基本方法——比如荧光染色和显微镜镜检——就可以在细胞中显示出绝妙的形态与颜色。”

科学研究常常在最不可能的地方给我们惊喜。

“我是科学家iScientist”的作者姬麦轩利用培养皿作画, 虽然可能没有上图的美观,但是他热爱科研的心、从科研中体会的科学之美,与传达给大众的美是一致的。

《菌之语》,起名菌之语,希望我们可以听得懂菌的语言,为人类造福,让更多的人爱上微生物。“语”与“鱼”谐音,同时荷花与荷叶象征着和谐、团圆与平安。供图:姬麦轩

利用PS技术除去杂菌污染后 的效果图。 供图 :姬麦轩。

科学并不只有枯燥乏味,当科研成为一门艺术,便拉近了大众与科学的距离,让不懂科学的普通人也深深感受到了科学之美!

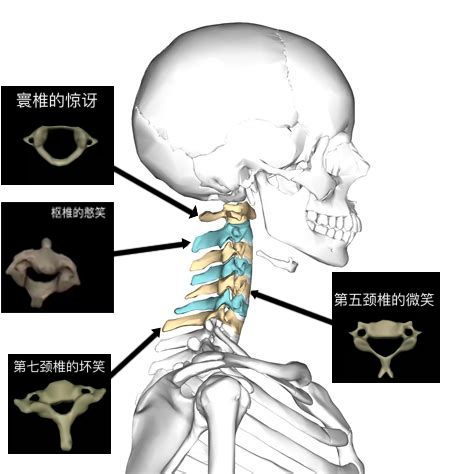

科普有意思 四川农业大学的黄老师为了给本科生讲解剖,亲自上网搜集了下面的表情包,“寰椎的惊讶”、“枢椎的憨笑”、“第五颈椎的微笑”、“第七颈椎的坏笑”,以激发学生兴趣。

颈椎表情包们长在这里。图片来源:颈椎侧视图Wikimedia Commons

转化科学语言的确困难重重,不过,问题本身并不在于转化科学语言有多困难,而在于科学家和科普工作者乐于从事这项工作,并且能够从中找到乐趣。

对于相对论的了解,我肯定不如一个真正的物理学家。当我聆听贝多芬的弦乐四重奏时,我的感受也与那些直接参与演奏的小提琴家不同。也可能当我作为一个业余作曲家时,我所理解的贝多芬的创作技巧,也会与那些学院派的古典音乐作曲家不同。

克罗托说,一个聋子永远无法欣赏小提琴协奏曲的美妙,可我认为,他错了。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国