储层构型概念

储层构型是指沉积砂体内部由各级次沉积界面所限定的砂质单元和不连续“薄夹层”的几何形态、规模大小、相互排列方式与接触关系等结构特征。其概念在储层沉积学研究方面的应用可以追溯到上个世纪70 年代。1977 年Allen,J.R.L.在第一届国际河流沉积学会议上明确提出了储层构型的概念,用以描述河流层序中河道和溢岸沉积的几何形态及内部组合。1985 年,Miall,A.D.第一次完整地提出了河流相的储层构型分析法,全面介绍了该方法中的界面等级、岩相类型、结构单元等概念,这代表了储层构型分析法的诞生。之后Maill,A.D.对该方法进行了完善,并最终将河流相划分为6 级界面、20 种岩相类型、9 种结构单元。1989 年,第74 届AAPG 年会将这套理论列为当今油气勘探领域三大进展之一。

研究现状储层构型研究方法在Miall,A.D.提出后,立即引起国外许多地质学家的高度重视,并开始对储层构型进行了多方面的研究。自从柯保嘉首先将储层构型分析法介绍到国内学术界以来,众多国内学者在储层构型研究方面也进行了诸多有益尝试,并取得了一些进展。

(1)构型研究的资料基础

储层构型研究是一项系统工程,涉及众多的学科,因此,需要的资料也是多种多样。丰富的资料基础,为储层详细的构型解剖提供了必不可少的条件。开展储层构型研究工作,需要的资料多种多样,主要包括野外露头、测井、地震、钻井取心、分析测试和生产动态等。对于油气田构型解剖的实践,测井资料和地震资料是最直接的资料基础。特别是地震资料,对于构型界面以及不同级次界面所限定的构型单元的刻画,都起着十分重要的作用。Mark E. Deptuck 等利用高分辨率多波二维和三维地震数据,对阿拉伯海尼日尔三角洲斜坡上部的近海底河道和堤岸体系储层构型的复杂性进行了分析。Brett T. McLaurin 等主要基于野外露头资料,对美国犹他州书崖地区下Castlegate 组变形的薄层河流沉积砂岩构型及其成因进行了研究,研究中对河流和坝沉积体系的规模进行了定量统计。

2)构型研究的方法

①层序地层学方法

层序地层构型也属于储层构型研究的范畴。该项研究主要是利用层序地层学的方法和手段,通过分析地层之间的接触关系,不同地层发育的沉积体系特点等,来实现地层构型解剖的目的。

②沉积学方法

沉积学方法是目前储层构型研究中应用最多和最广泛的方法。还需要结合其他研究方法综合分析,达到精细、准确解剖储层建筑结构的目的。根据三角洲发育类型,三角洲平原可分为扇、辫状河、曲流河等沉积类型,其构型模式分别对应前面介绍的构型特点。目前前缘部分研究较多的是水下分流河道和河口坝。

③成岩作用方法

储层建筑结构的形成,是多种地质作用综合作用的结果。对于一些储层而言,成岩作用占主导作用。成岩作用构型研究主要是利用成岩作用方法,分析不同类型成岩作用对储层性质的影响,特别是由此而引起的储层建筑结构的变化,达到储层构型研究的目标。

④数值模拟方法

储层构型研究的最终目的是准确表征储层的内部结构,预测剩余油的分布。因此剩余油的准确预测也就成为储层构型研究十分重要的环节。1

三角洲砂体储层特征河控三角洲砂体储层特征1、砂体几何形态及连续性

由于海洋作用对分流河反作用不大,分流河道一般为顺直型,河道宽深比很小,因此分流河道砂体宽厚比也很小。如现代密西西比三角洲分流河道宽深比为3~50倍,其平面形态为典型的鸟足状;我国大庆油田姚家组古代三角洲顺直型分流河道砂体宽厚比20~40倍,很多砂体实际宽度仅100~150m,侧向连续性差是开发这类分流河道砂体的主要矛盾。由于地形坡度通常极缓,河道产生频繁地迁移和摆动,河口坝较为发育,河口坝的形成是河道摆动的原因之一。

河口坝砂体较分流河道砂为宽,通过坝侧缘和坝间细粒沉积物一定的渗透性,可以使多个河口坝砂体连接成侧向连续性较好的砂体。但是河口坝核部--由较纯净的粗粒砂所构成,仍显示狭窄的条带状,具强烈的方向性,而且以垂直岸线为特征。

分流河道砂和河口坝构成的指状坝,以条带状向海伸长,在河流作用远大于海洋的波浪与潮汐时,可延伸很远,达数十公里。

2、砂体平面分布特征

一个河口坝(或一个分流舌状体)可构成一个物性分布单元。河口坝主体部分为相对高渗透条带,向两侧逐渐变低。粒度的渐变性,反映在物性上也具均匀的变化特点。大庆杏树岗油田姚一段河口坝砂体资料表明,这类砂体以内插法勾绘物性等值图,基本接近实际,反映了这类河口坝砂体平面物性变化的渐变性。注入开采早期,注入水顺河口坝主体核部优先突进,但不及河道砂体明显;待主体高含水后转为注水井点,周围侧翼油井可取得很好的注水效果。

一个河口坝(或一个分流舌状体)可构成一个物性分布单元。河口坝主体部分为相对高渗透条带,向两侧逐渐变低。粒度的渐变性,反映在物性上也具均匀的变化特点。大庆杏树岗油田姚一段河口坝砂体资料表明,这类砂体以内插法勾绘物性等值图,基本接近实际,反映了这类河口坝砂体平面物性变化的渐变性。注入开采早期,注入水顺河口坝主体核部优先突进,但不及河道砂体明显;待主体高含水后转为注水井点,周围侧翼油井可取得很好的注水效果。

由于分流河道砂体的几何形态和层内渗透率的正韵律特点,比河口坝更容易出现水窜。在分流河道砂与河口坝叠合部分发现注入水过早水串时,往往是上部分流河道砂体的注水响应。

3、砂体层内结构

鸟足状三角洲平原上的顺直型分流河道砂体,属河道内充填式沉积。分流河道形成后活动生命期很短,从形成河道、沉积物充填、到断流转移,是在一个短暂的时间内完成的。碎屑物的沉积充填也往往是河道断流废弃转移的主要原因。这种快速充填式的沉积,碎屑物只是在沉积过程中受重力作用的粗略分异,先粗后细地沉降,使形成的砂体具有粗糙的正韵律粒序。其层内渗透率非均质性也是呈现向上变低的特点,与冲积平原上一般河道砂体类似,但非均质程度要弱。分流河道的频繁改道和摆动,常形成两期或多期分流河道砂体在一些部位上的叠加,上下砂体可以是切割式接触,但多数则是所谓“贴膏药”式接触,这是由于分流河道下切能力较弱的结果。因此,前期砂体顶部泥质沉积易于保存,出现一些层内夹有薄泥质层的厚砂层,这些薄泥质夹层连续性较好,注水开采时,上下时间单元的分流河道砂一般各自成为独立的油水流动单元。

河口坝砂体层内粒序呈反韵律,最高渗透率段位于上部纯净砂部分。层内薄泥质夹层相对不发育,下部出现机遇率高。当分流河道砂体切割叠加于河口坝之上时,这一部分构成了复合韵律的粒序,层内最高渗透率段处于中部。这可能是古代鸟足状三角洲河口坝砂体中常常不见典型反韵律的原因之一。1

浪控/潮控三角洲砂体储层特征1、砂体几何形态与连续性

弧形三角洲分流河道砂体,无论是顺直型主干河,还是小规模弯曲型分流河所沉积,均与鸟足状三角洲的分流河道砂相似,同样是呈条带状分布,侧向连续性很差。主干分流河砂体的延伸方向顺古流向垂直岸线,而小规模弯曲形分流砂体无一定方向性,与主干分流河砂体呈网状分布。河口坝砂体也呈伸长形几何形态,但延展方向上垂直古河流并平行岸线分布,与鸟足状三角洲的河口坝完全相反,这一特点是两者的主要区别之一。

2、砂体平面特征

分流河道砂体和河口坝砂体平面上物性变化都呈现与砂体几何形成一样的方向性。各期河口坝砂体顶脊间有洼地细粒充填沉积,因此可以出现时间单元间物性差异引起的平面非均质性。

3、砂体层内特征

顺直型分流河道砂体与前述鸟足状三角洲的分流河道砂体一样,呈现出充填式沉积形成的粗略正韵律粒序。小型弯曲分流河沉积的小点坝砂体与冲积平原上点坝砂层内非均质一样,只是规模较小而已。但这种以潮流为动力形成的小型弯曲河道砂体,与泛滥平原点坝砂有一个重要的区别,这就是侧积体间的侧积泥岩可能从顶延伸到河底。因为这些小型潮汐河道在低潮期可能完全干枯,使整个侧积体上披覆泥质薄层得以全部保存。

河口坝在加积过程中受到波浪等作用的反复簸选改造,使坝顶部分砂层不但粒度较粗,而且非常纯净,分选很好,细粒碎屑物则被沿坝前缘搬运至底部沉积。不断地前积使河口坝成为典型的向上变粗的层内粒序,下部泥质含量高,向上则变为物性很好的纯净砂,坝前底积细粒碎屑物往往成为泥质夹层。河口坝环岸分布,分流河道砂直接切割叠加于河口坝上的部分,相对要比鸟足状三角洲少得多。因此,层内渗透率非均质性表现为下部低,向上变高,最高渗透率段位于顶部。层内薄泥质隔层发育于下部,并具有较好的连续性,向上减少以至缺失。1

三角洲的构型特征当油气田进入开发阶段以后,各个级次或规模的储层非均质性研究则成为储层评价和预测的主要内容,而且必须按砂体进行研究,这就进入了微相分析阶段,实际工作中必须按微相组合或成因单元来划分砂体类型,逐个研究其非均质性。

构形要素的定义:由几何形态、相组合及其规模所表现出的成因砂体,并能代表某一沉积体系内的特定沉积作用或一套沉积过程。

然而,实际的储层研究工作中,尤其在划分成因单元时所主要考虑的是后三个级别的界面。原因是前三个级别的界面主要是对油田二或三次开发有重要的控制作用,但对储层的评价、预测及初次开采并不会造成大的影响。目前国内外建立储层地质模型均以四、五级或后三个级别的界面为划分界线,层间与层内非均质性的研究更是如此。最后一个级别界面通常是研究整个油田或沉积体系规模储层特征的界面划分标准。

成因单元的划分方式:

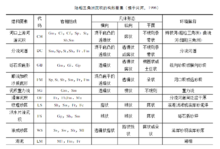

1、界面分级

通过对陆相三角洲沉积的研究,现将陆相三角洲的界面分级系列划分为6个级别:一般在划分成因单元时主要考虑④⑤⑥级的界面。原因是前3个级别的界面主要是对油田二或三次开发有重要的控制作用,但对储层的评价、预测及初次开采并不会造成重大影响。目前国内外建立储层地质模型均以④⑤级或后3个级别界面为划分界线,层间与层内非均质性的研究更是如此。最后一级界面通常是作为整个油田或沉积体系界面划分标准。

2、岩相特征

由于界面的划分,在取芯较少时存在着一定的困难,而岩相组合类型的研究正好弥补了这一不足。它不仅详细反映了因沉积作用不同所造成成因砂体的差异,而且较好地体现了成因单元砂体的垂向韵律、物理特性及非均质性特征。

陆相湖盆三角洲可以划分出以下14种基本岩相类型:(1)块状砾岩相(Gm);(2)叠瓦状砾岩相(Gi);(3)洪水层理砂砾岩相(Gf);(4)板状交错层理砂岩相(Sp);(5)平行层理砂岩相(Sh);(6)槽状交错层理砂岩相(St);(7)块状砂岩相(Sm);(8)冲洗层理砂岩相(Ss);(9)浪成交错层理砂岩相(Sw);(10)波状-断续波状交错层理粉、细砂岩相(Fr);(11)水平层理粉砂岩相(Fh);(12)块状层理粉砂岩相(Fm);(13)粉砂岩及泥质薄互层复合层理相(Fc);(14)泥岩相(M);其中泥岩相依据其成因和颜色又可划分为两种类型:一种为深灰色或暗灰色泥岩相(M1),通常是湖相泥的产物;另一种为紫灰色、棕红色或咖啡色块状粉砂质泥岩相(M2),为三角洲平原漫岸沉积的产物。

3、构形要素

3、构形要素

依据A.D.Mial划分的河流构形要素特点并结合三角洲界面分级与岩相划分,可以总结出三角洲的基本构形要素。这一构形要素是陆相三角洲的基本成因单元,它们相互以不同的形式进行叠置便构成了储层地质模型的骨架。

DC--Distributary Channel,是三角洲沉积的特有产物,其沉积可有两种方式:一是填积作用;二是侧向加积。前者为顺直型分流河道沉积,后者为砂质曲流河沉积-- Gravelbars and bed forms,主要分布在CH之中或上三角洲平原,通常间歇性洪水沉积的透镜状或席状,纵、横向砾石质砂坝。

FM--Foreset macroforms,就三角洲而言,主要为前积作用形成的河口坝或远砂坝。 SG--Sediment gravity flow,多发育在扇三角洲和水下扇沉积体系中,为重力流或水下砾石质河流沉积的产物。

OF--Overbank fines,为三角洲平原或分流河道间的漫岸沉积,常以夹层的形式出现于DC之中或上部。

LS--Laminated sand sheets,多为沿岸分布的平层条带状沉积体,由于此要素的沉积厚度较小,故在储层建模时也很少将其作为有效成因单元进行考虑。

FS--Flood sheet deposits,以洪水片流沉积为主,是平面射流作用的典型产物,多发育在粗粒三角洲的上三角洲平原和河口部位。

WS--Waved and swashed sand sheets,为湖滩砂(浪成砂和冲洗砂)的沉积,其外观形体随湖岸的陡、缓呈条带状至席状分布。

LM--Lake mud,为湖泥沉积物,多为良好的生油层和(或)盖层及沉积成因单元的分隔体。 以上构形要素是陆相湖盆三角洲的基本成因单元,其相互以不同的形式进行叠置便构成了储层地质模型的骨架实体。因此,它们是建立储层地质模型的首要分析内容,即成因单元分析。将它们与陆相湖盆三角洲的相带划分进行有机的结合便可得出各相区地质模型的特点。1

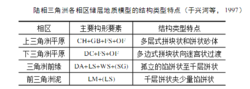

陆相三角洲砂体储层模型特点及主体结构建立概念储层地质模型实际上是建立储层砂体在三维空间分布的主体格架,即骨架模型或砂体展布模型;它是建立储层物性模型或静态模型的基础。而储层物性模型(包括孔隙度模型和渗透率模型)是在骨架模型的基础上再把岩石物性数据加进去,使模型定量化,确定不同储层物性带的空间展布规律;即完成储层建模的第二步。

为了详细描述储层的空间特征,人们将储层有效砂层在空间的叠置与展布特点分为三种基本结构类型,它们是:

1)千层饼状结构;

2)拼块状结构;

3)迷宫状结构。以上三种基本结构类型主要是对海相碎屑岩储层的总结,作者认为对概括陆相碎屑岩储层还不够全面。为了更好地描述陆相地层中常见的透镜状砂体,故在此提出了第四种结构类型(于兴河等,1997),即:

4)馅饼状结构。

以上这种储层结构模型的描述为储层模拟提供了良好的分类基础,同时也简化了储层描述中的复杂性。本文在对我国陆相三角洲沉积储层的研究基础上,尤其是通过对古代和现代三角洲特征的比较,并结合构形要素的特点归纳出陆相三角洲沉积砂体在各相区的储层地质模型特点

以上这种储层结构模型的描述为储层模拟提供了良好的分类基础,同时也简化了储层描述中的复杂性。本文在对我国陆相三角洲沉积储层的研究基础上,尤其是通过对古代和现代三角洲特征的比较,并结合构形要素的特点归纳出陆相三角洲沉积砂体在各相区的储层地质模型特点

上三角洲平原:以CH、GB、FS、OF要素为主体,主要为多层式的拼块状和饼状砂体为特征(表9—21)。是由于上游河道砾石质砂坝的叠置与洪水的平面射流作用所致。

下三角洲平原:主要由DC、FS、OF构成,在盆地的断陷期或地形坡度较陡时,由于洪水平面射流作用仍占居着主导地位。加上地形坡度大沉积速率快,河道难以形成侧向迁移,故仍以饼状砂体结构为主体。而在盆地的坳陷期,河道的迁移和摆动则成了该相区的主要沉积方式,所以其储层结构以多边式的拼块状向迷宫型过渡为特色。

三角洲前缘:由DA、LS和WS组成主体骨架,在盆地的断陷期,可以出现SG。由于各种砂坝(三角洲前积砂坝--河口坝、远砂坝、滨岸砂坝)的形成使得储层结构常呈孤立的馅饼状至千层饼状;在河口坝不太发育而湖滩砂相对发育时,则以千层饼状砂体为储层的主要骨架结构。

前三角洲泥:其构形要素主要为LM,在盆地的断陷期或坡度较陡时可夹有LS,它往往是较好的砂体隔离层,砂体以千层饼状为主要特色,可见少量孤立的馅饼状。1

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国