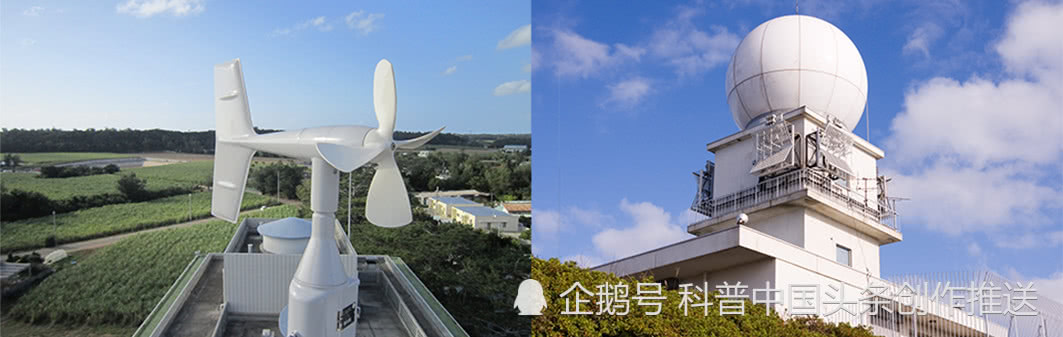

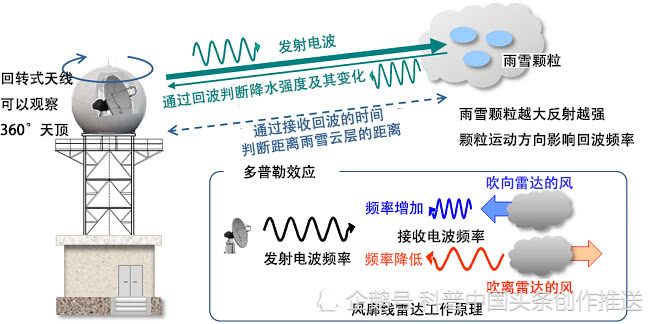

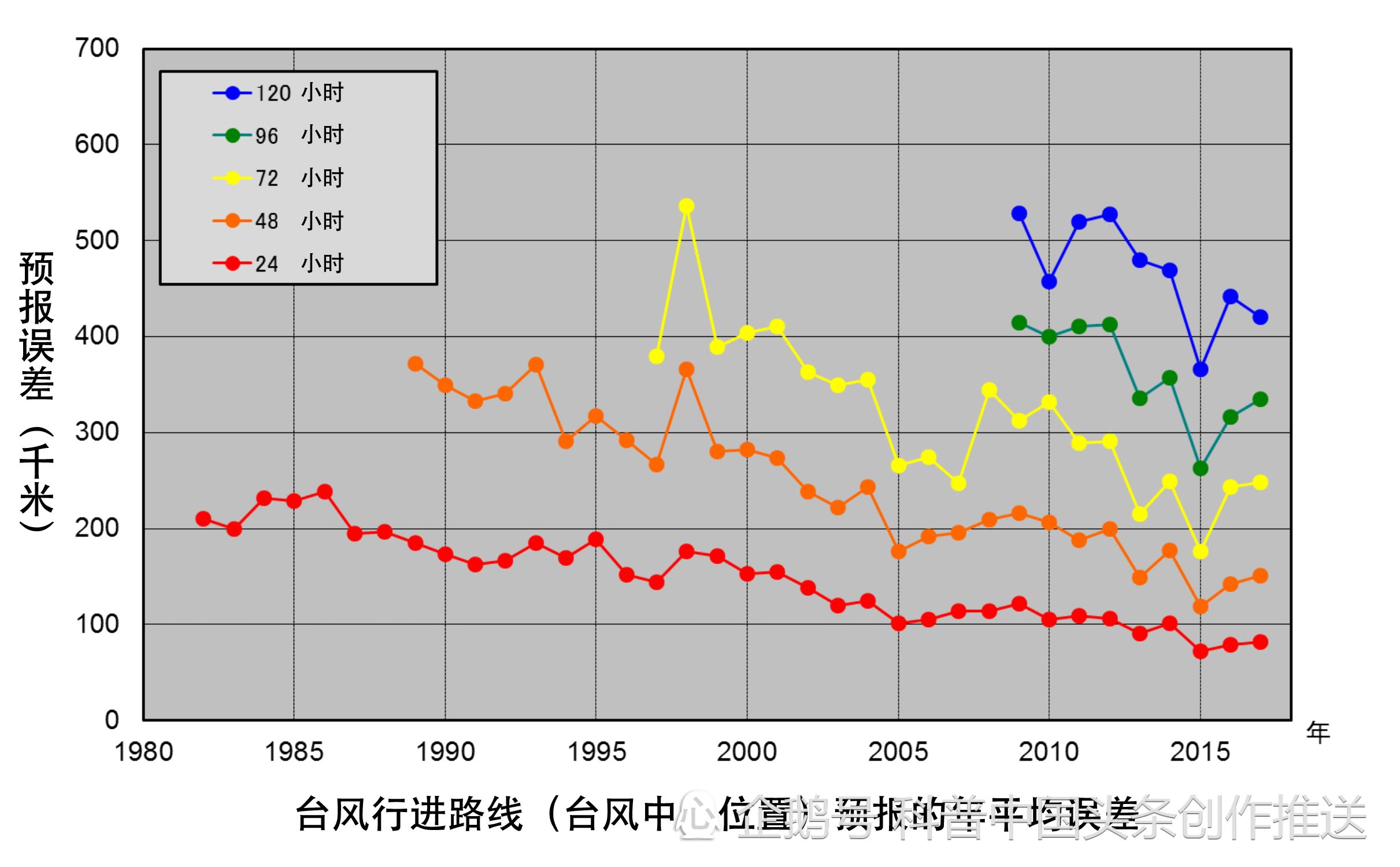

3月23日是世界气象日,气象科学技术对人类最大的贡献之一,就是对台风一类灾害性天气的预测。那么,天气预报系统的运作机理是怎样的?它又是如何预测台风的呢?近代以来,随着雷达技术,卫星技术以及计算机技术的进步,人类建立起了空地一体的天气数据采集网,动态更新的预测预报网,畅通无阻的情报通信网。这三张大网让人类不光能从地面获知大气层的变化动态,更能从遥远的太空俯瞰广大的地表区域,实现对灾害性天气事件的预防和日常天气的预报,。降水、雷暴、台风、花粉、虫害、山火,如今的气象预报技术,早已超越了一时一地的天气预测,转而向高精度、多功能、长跨度方向发展。今天小编就以台风的预测为例,跟大家聊聊现代气象预报的那点事儿。· 先来看看天气预报体系是如何运转的?天气预报的实现,简短来说就是一个数据采集,分析处理,对外发布,实时修正的动态过程。现代的天气预报硬件设施系统,主要分为地上气象观测站,地面气象雷达系统,高层大气气象观测,气象卫星以及数据解析中心等几种分工不同,各有侧重的观测网络体系。地上气象站主要负责采集各地的气压、气温、湿度、风向、风速、降水量、积雪深度、日照时间、云量以及空气质量等气象数据。与其他几种系统相比,传统气象站的科技含量似乎没有那么高,但是它提供的数据却是天气预报的基础和依据。它犹如遍布人全身的皮肤一般,可以全天候感受周身的风吹草动,虽然没有眼的锐利,脑的灵动,仍然是体系中绝对不可缺少的重要组成。地面气象雷达系统通过建立在各地的雷达设施向所在空域云层发射厘米级波长的电磁波,来观测数百公里范围内云层中的凝结核、冰晶以及雨滴或雪花的形成情况。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国