原理

每年1月正值北半球的寒冬,可此时,地球却是过近日点,而7月北半球盛夏时节地球正过远日点。难道靠近太阳反而冷,远离太阳反而热吗?

每年1月正值北半球的寒冬,可此时,地球却是过近日点,而7月北半球盛夏时节地球正过远日点。难道靠近太阳反而冷,远离太阳反而热吗?

其实,日地距离的变化只是使整个地球从太阳接受的总热量产生一些微小的差异,这一点差异并不足以造成地球上一年的季节变化。真正的原因是地球赤道所在平面和公转轨道面(黄道)不重合,从而太阳赤纬随时在变化,也就是说太阳在地球上的直射点发生有规律的变化,使日照的时间、角度有很大变化。

每年3月21日左右,阳光直射赤道,这时太阳在春分点,太阳赤纬等于0度,昼夜相等。此后,太阳赤纬开始加大,太阳光直射点逐渐向赤道以北移动,北半球所得的热量逐渐增多。 6月22日左右,太阳运行至夏至点,太阳赤纬等于黄赤交角,阳光直射在北回归线上。这天北回归线以北各地,中午太阳位置最高,白昼时间最长,黑夜时间最短,接受的太阳光和热最多,日出和日没点偏北的程度最大。夏至后太阳光直射点南移,9月23日左右太阳运行至秋分点,阳光再次直射赤道。 12月22日左右,太阳运行至冬至点,阳光直射南回归线, 对北半球来说此时的情况与6月22日恰好相反。冬至后阳光直射点开始北移,到3月21日,又直射赤道。

这样,对于地面上的某一地带,在一年中的不同日期里,日出和日没点的方位不断变化,白天太阳在天球上所走的距离长短不一,即白昼长短不一,于是太阳光照射的时间就不同。正午太阳的高度也不断的变化,阳光与地面的倾斜角度也随之变化。太阳光照射时间、照射角度的变化使某一地带所接受的太阳光和热就有多与少的差别,从而形成春暖夏热秋凉冬冷的气候变化。

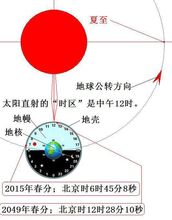

如图;地壳分成24个时区,地壳就好像是一座能公自转的表盘,太阳是时针。回归年的时间长短由地壳的角速度确定。

回归年长度根据公元1980年——公元2100年每回归年的时间长度计算1回归年 = 365.2422日,即365天5小时48分46秒。这是根据121个回归年的平均值计算的结果。每个回归年的时间长短并不相等。天文学家根据太阳系的运行规律编撰出“万年历”。

四季构成的一年,就是一“回归年”,也称“太阳年”。每个回归年的时间长短并不相等。如:

公元1997年365日6时01分16秒。

公元2000年365日5时54分40秒。

公元2004年365日5时37分47秒。

公元2012年365日5时41分32秒。

公元2015年365日5时44分51秒。

公元2023年365日5时39分07秒。

恒星年年有两种:一为恒星年,另一为太阳年。地球在轨道上(黄道上)运行,半夜时某恒星刚在子午线上,到下一次半夜之时它又在这子午线上出现,这一段时间叫做恒星年。恒星年长达365.2564平太阳日,或365日6小时9分9.54秒。这种年与四季变化不能配合,不实用。

由春分点算起,地球向东进, 依反时针方向绕日而行,再回到春分点,这一段时间叫做太阳年或(回归年)。太阳年时间为365.2422平均太阳日,或365日5小时48分46秒。阳历使用太阳年, 因为它与四季变化符合。

因为春分点的位置向西移动。春分点在天球上每年向西移(也可以说它向西退)。每年后退的角度为50.2秒。因此,太阳年在时间方面短于恒星年20分23秒。

阳历方面通用的年是太阳年,通用的日是平太阳日。阴历方面通用的月是朔望月,通用的日是平太阳日。1

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国