定义

极地气候类是柯本气候类之一,其最热月平均气温低于10℃,符号为“E”。

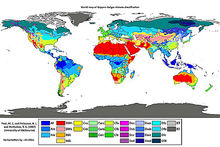

将全球气候按气温、降水、气团等指标,划分成若干气候相对一致的区域,即气候类型。这个过程就是气候分类。进行气候分类的目的是为了掌握气候的分布规律。德国气候学家柯本于1900年提出了一种气候分类法。这种方法以气候与植物的联系为出发点,用温度和降水为指标,把世界从赤道到极地划分为5类11型。5大类,称为气候带,分别为热带气候带、干燥气候带、冬温气候带、冬寒气候带、E极地气侯带,又根据雨量、雨季、最暖月气温等细分出11种气候型。柯本气候分类方法在全世界有广泛影响。1

内容“极地气候”是“寒带气候”的同义词。

寒带气候,是高纬度地区各类寒冷气候的总称,包括亚寒带针叶林气候,苔原气候,冰原气候等.多分布在欧亚大陆和北美大陆北部和南极洲地区。无真正的夏季,云量多,日照少,年降水量200~300毫米或更少。在阿里索夫气候分类中相当于副北(南)极带与北(南)极带的合称。在斯查勒气候分类中,包括副极地大陆气候(冬季漫长,夏季短促,最热月气温也在10℃以上,又称针叶林气候或雪林气候)、极地长寒气候(最热月气温在0—10℃间)和极地冰原气候(各月气温低于0℃)。2

寒带气候寒带气候是高纬度地区各类寒冷气候的总称,也称极地气候。盛行的极地气团和冰洋气团,两者交绥的冰洋锋上有气旋活动,无真正的夏季,云量多,日照少,年降水量200~300毫米或更少。

在最古典的气候分类中,寒带气候指极圈以内的气候。在柯本气候分类中指极地气候(全年寒冷,最热月气温在10℃以下。)包括苔原气候和冰原气候。在阿里索夫气候分类中相当于副北(南)极带与北(南)极带的合称。在斯查勒气候分类中,包括副极地大陆气候(冬季漫长,夏季短促,最热月气温也在10℃以上,又称针叶林气候或雪林气候)、极地长寒气候(最热月气温在0—10℃间)和极地冰原气候(各月气温低于0℃)。

寒带指天文上的高纬地带,在南北纬66°34’到90°之间。南北寒带各跨纬度23°26’,二者合占地表面积的8.3%。太阳高度角小,终年无夏。有极昼极夜现象,其持续时间在极圈为一日,在两极为半年。3

该区位于地球的极圈以内,一年中正午太阳高度角最大值只有46°52′,并有极昼、极夜现象的地带。北极圈以北为北寒带,南极圈以南为南寒带。寒带气温较低,昼夜长短变化最大,无明显的四季变化。寒带占地球总面积的10%。4

极地气候类包括极地苔原气候(ET)和极地冰原气候(EF)这两类。5

ET - 极地苔原气候分布在北美洲和欧亚大陆的北部边缘、格陵兰沿海的一部分和北冰洋中的若干岛屿中。在南半球则分布在马尔维纳斯群岛(福克兰群岛)、南设得兰群岛和南奥克尼群岛等地。年可能蒸散量小于35cm。全年皆冬,一年中只有1~4个月月平均气温在0℃~10℃左右。其纬度位置已接近或位于极圈以内,所以极昼、极夜现象已很明显。在极夜期间气温很低,但邻近海洋比副极地大陆性气候稍高。最冷月平均气温在-20℃~40℃之间。最热月平均气温在1~5℃左右。在7,8月份,夜间气温仍可降到0℃以下。在冰洋锋上有一定降水,一般年降水量在200~300mm左右。在内陆地区尚不足200 mm,大都为干雪,暖季为雨或湿雪。由于风速大,常形成雪雾,能见度不佳,地面积雪面积不大。自然植被只有苔藓、地衣及小灌木等,构成了苔原景观。

苔原气候是极地气候带的气候型之一。多分布在欧亚大陆和北美大陆北部。全年气候寒冷,最热月气温在0~10℃之间,全年都是冬季。年降水量都在250毫米以下,大部分降水是雪,部分冰雪夏季能短期溶解。相对温度大,蒸发量小,沿岸多雾。因为温度低,树木已经绝迹,只有苔藓、地衣类植物可以生产。6

EF - 极地冰原气候分布在格陵兰、南极大陆和北冰洋的若干岛屿上。这里是冰洋气团和南极气团的源地,全年严寒,各月平均气温皆在0℃以下,具有全球的最低年平均气温。一年中有长时期的极昼、极夜现象。全年降水量小于250 mm,皆为干雪,不会融化,长期累积形成很厚的冰原。长年大风,寒风夹雪,能见度恶劣。

冰原气候分布在南极大陆和格陵兰高原,是极地气候带的气候型之一。终年冰雪覆盖,所以也叫冰漠气候、冰原气候或永冻气候。最热月气温在0℃以下,气流下沉,降水量稀少,年降水量约100毫米左右,都是以雪的形式降落,风速常常在25米/秒以上,最大风速超过100米/秒,常把吹雪称为雪暴。7

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国