勘探现状

在我国的东部盆地,特别是渤海湾盆地、松辽盆地和二连盆地,随着勘探程度的提高,油气勘探难度不断加大,隐蔽油气藏,特别是岩性油气藏已成为重要的勘探对象及增加油气储量的重要发展方向2。

我国中部探区的勘探成果同样反映出岩性油气藏的巨大潜力。在鄂尔多斯盆地已先后找到了12亿吨的储量,仅苏里格大气田的天然气探明地质储量就达到6025.27亿立方米。

由于中国含油气盆地几十年的勘探主要是基于不同类型构造带上的构造油藏,因而不论是勘探程度较高的富油凹陷、还是勘探程度较低的含油气凹陷,岩性油藏的勘探程度均较低,勘探潜力巨大,是发现规模整装储量及实现油气增储上产的重要勘探领域。

分类岩性油气藏可以划分为三种类型,即储集岩上倾尖灭油气藏、储集岩透镜体油气藏和生物礁油气藏3。

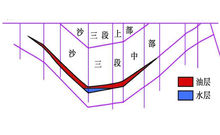

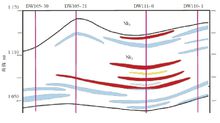

上倾尖灭油气藏在形成储集岩上倾尖灭油气藏的圈闭中,砂岩上倾尖灭圈闭最为常见。

砂岩上倾尖灭是指砂岩体沿地层上倾方向厚度减薄直至为零。上倾尖灭砂岩主要分布在盆地的边缘或古隆起边缘,其形成的圈闭主要有以下两种情况:

一种是在盆地的斜坡区和边缘地带,由于沉积条件的改变,相带变化快,形成频繁的砂泥韵律层。在横向上,沿地层上倾方向很容易出现砂岩含量减小,泥岩含量增加的现象,形成砂岩向盆地边缘或古隆起方向的尖灭,即为上倾尖灭。这类砂岩上倾尖灭圈闭往往沿盆地边缘的地层尖灭线或砂岩尖灭线分布。

另外一种情况是,在盆地的斜坡区沉积一些砂岩体,如水下扇、扇三角洲等,其中的砂岩层很快向泥岩中尖灭,在沉积时往往是下倾尖灭,形成圈闭。

油气经运移最终在储集岩上倾尖灭圈闭中聚集从而形成储集岩上倾尖灭油气藏。

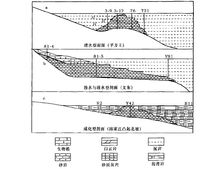

透镜体油气藏储集岩透镜体是指渗透性储集岩四周被不渗透的地层所限, 形成的透镜状或其他不规则状的储集体。它可以是泥岩中的砂岩透镜体,也可以是低渗透性岩层中的高渗透带,还可以是碳酸盐岩地层中滩坝或成岩作用形成的不渗透地层中的高渗透带。

形成的透镜状或其他不规则状的储集体。它可以是泥岩中的砂岩透镜体,也可以是低渗透性岩层中的高渗透带,还可以是碳酸盐岩地层中滩坝或成岩作用形成的不渗透地层中的高渗透带。

砂岩透镜体一般是沉积环境的产物。透镜状砂岩体分布广泛,各种环境都有分布,例如冲积扇砂岩体,河流环境的边滩、心滩砂岩体,三角洲前缘的河口坝砂岩体,滨浅海(湖)的滩坝砂岩体,深水环境的浊积砂岩体等。这些砂岩体在适宜的条件下都可以形成砂岩透镜体圈闭,进而造成油气聚集。

生物礁油气藏生物礁是指由珊瑚、层孔虫、苔藓虫、藻类、古杯类等造礁生物组成的、 原地埋藏的碳酸盐岩建造。生物礁中除造礁生物外,尚掺有海百合、有孔虫等喜礁生物,不同地质时代有不同的造礁生物。

原地埋藏的碳酸盐岩建造。生物礁中除造礁生物外,尚掺有海百合、有孔虫等喜礁生物,不同地质时代有不同的造礁生物。

生物礁圈闭即由于礁组合中具有良好孔隙—渗透性的储集岩体被周围非渗透性岩层和下伏水体联合封闭而形成的圈闭。若其中聚有油气则形成生物礁油气藏。

保存条件一般油藏在形成之后,由于受到后期构造运动的影响,许多油藏会受到破坏,造成油气的散失。陆相断陷盆地受构造活动的影响更加显著,但是不同的构造带受构造作用的强度不同。相对而言,陡坡带和缓坡带受构造作用的影响较大,洼陷带是构造活动破坏最弱的部位。同时,该部位也是岩性圈闭最有利的发育部位,常发育浊积扇或大型三角洲前缘的各类扇体,形成类型不同的砂体。这些砂体一旦有油气注入,就有可能形成单独的油气藏。

影响油气藏保存的地质因素主要包括风化剥蚀、差异性抬升和断裂活动。构造油气藏明显受到这三个因素的影响,而岩性油气藏受此影响较弱,因此,岩性油气藏保存条件优于构造油气藏。

形成优势岩性油气藏在形成和分布条件方面更具有优势,主要表现在:①岩性圈闭形成期比较早、形成期比较多,有利于更多地捕集油气; ②仅靠油气初次运移和短距离的二次运移就可以成藏,不需要长距离二次运移; ③岩性油气藏烃类充注期相对比较早;④岩性油气藏保存条件更为优越。分布的优势主要表现在: 一是岩性油气藏可以分布在低势区,也可以分布在高势区;而是岩性油气藏可以富集在低水位体系域,也可以富集在高水位体系域。

勘探方法探索岩性油气藏,首先必须转变勘探观念,树立富油凹陷不同类型油藏在“不同构造单元、不同区带、不同层系、不同沉积体系、不同沉积相带、不同类型储层三维空间复式叠合连片分布”的新勘探理念。依据岩性地层油藏成藏的宏观主控因素重新划分勘探单元4。

在勘探领域的拓展上实现“由构造油藏向隐蔽油藏;由正向构造带向负向构造区;由构造带高部位向构造带翼部;由构造带向岩相带、坡折带、超覆带和侵蚀带;由环洼到洼槽、由单一油藏类型向多种油藏类型”的六个延伸。

构造带的高部位不一定是砂体发育区,局部构造的高点不一定是砂体的高点,而构造带中低部位可能是砂体的发育区,局部构造的翼部可能是砂体的高点。岩性圈闭落实的重点是“精细沉积砂体解释、识别,确定砂体的尖灭线、超覆线、剥蚀线,追踪砂体空间展布形态,落实储集体高点”。“滚动预测—滚动评价—滚动钻探”是岩性油气藏有效的勘探模式。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国