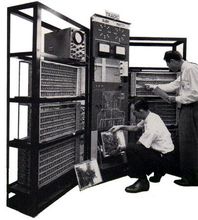

晶体管计算机,指20世纪50年代末到60年代的计算机。主机采用晶体管等半导体器件,以磁鼓和磁盘为辅助存储器,采用算法语言(高级语言)编程,并开始出现操作系统。由于采用晶体管代替电子管,所以很轻,且运算速度比较快,达到每秒几十万次。1

简介晶体管计算机是第二代电子计算机。在20世纪50年代之前第一代,计算机都采用电子管作元件。电子管元件在运行时产生的热量太多,可靠性较差,运算速度不快,价格昂贵,体积庞大,这些都使计算机发展受到限制。于是,晶体管开始被用来作计算机的元件。晶体管不仅能实现电子管的功能,又具有尺寸 小、重量轻、寿命长、效率高、发热少、功耗低等优点。使用晶体管后,电子线路的结构大大改观,制造高速电子计算机就更容易实现了。

小、重量轻、寿命长、效率高、发热少、功耗低等优点。使用晶体管后,电子线路的结构大大改观,制造高速电子计算机就更容易实现了。

第一代计算机(电子管计算机)使用的是“定点运算制”,参与运算数的绝对值必须小于1;而第二代计算机(晶体管计算机)增加了浮点运算,使数据的绝对值可达2的几十次方或几百次方,计算机的计算能力实现了一次飞跃。同时,用晶体管取代电子管,使得第二代计算机体积减小,寿命大大延长,价格降低,为计算机的广泛应用创造了条件。

出现背景在电子计算机中晶体管代替电子管的主要原因如下:2

1、晶体管的平均寿命大约比电子管寿命高100到1000倍,它与电阻和电容的寿命相当。如使用电子管的计算机系统越大,使用的有源元件(如电子管)越多,系统的故障率就越高,因此,真空管就成为增加电子元件数量的障碍,进而也阻碍了计算机能力的提高。2

2、电子管的功率大,耗电多,通风冷却系统体积庞大;而晶体管功耗比电子管小一个数量级,大大减小了通风冷却系统的体积。2

3、晶体管的体积小,装配密度平均比电子管装配密度高出一个数量级。2

4、晶体管的机械强度高于电子管,因此装配晶体管线路比装配电子管线路更易于机械化和自动化。这样也就降低了半导体设备的成本。2

以上四点说明晶体管的主要性能优于电子管,晶体管取代电子管是可能的,但是要解决两个问题:一是必须把特性稳定的晶体管的成本降低到与电子管成本相当的水平。二是批量生产时要解决提高晶体管参数的一致性,必须改进生产半导体器件的工艺方法,实现生产的自动化。2

研制过程1947年12月,美国贝尔实验室的肖克莱、巴丁和布拉顿组成的研究小组,研制出一种点接触型的锗晶体管。 晶体管的问世,是20世纪的一项重大发明,是微电子革命的先声。晶体管出现后,人们就能用一个小巧的、消耗功率低的电子器件,来代替体积大、功率消耗大的电子管了。晶体管的发明又为后来集成电路的降生吹响了号角。

晶体管的问世,是20世纪的一项重大发明,是微电子革命的先声。晶体管出现后,人们就能用一个小巧的、消耗功率低的电子器件,来代替体积大、功率消耗大的电子管了。晶体管的发明又为后来集成电路的降生吹响了号角。

20世纪最初的10年,通信系统已开始应用半导体材料。20世纪上半叶,在无线电爱好者中广泛流行的矿石收音机,就采用矿石这种半导体材料进行检波。半导体的电学特性也在电话系统中得到了应用。

晶体管的发明,最早可以追溯到1929年,当时工程师利莲费尔德就已经取得一种晶体管的专利。但是,限于当时的技术水平,制造这种器件的材料达不到足够的纯度,而使这种晶体管无法制造出来。

由于电子管处理高频信号的效果不理想,人们就设法改进矿石收音机中所用的矿石触须式检波器。在这种检波器里,有一根与矿石(半导体)表面相接触的金属丝(像头发一样细且能形成检波接点),它既能让信号电流沿一个方向流动,又能阻止信号电流朝相反方向流动。在第二次世界大战爆发前夕,贝尔实验室在寻找比早期使用的方铅矿晶体性能更好的检波材料时,发现掺有某种极微量杂质的锗晶体的性能不仅优于矿石晶体,而且在某些方面比电子管整流器还要好。在第二次世界大战期间,不少实验室在有关硅和锗材料的制造和理论研究方面,也取得了不少成绩。这就为晶体管的发明奠定了基础。为了克服电子管的局限性,第二次世界大战结束后,贝尔实验室加紧了对固体电子器件的基础研究。肖克莱等人决定集中研究硅、锗等半导体材料,探讨用半导体材料制作放大器件的可能性。

1945年秋天,贝尔实验室成立了以肖克莱为首的半导体研究小组,成员有布拉顿、巴丁等人。布拉顿早在1929年就开始在这个实验室工作,长期从事半导体的研究,积累了丰富的经验。他们经过一系列的实验和观察,逐步认识到半导体中电流放大效应产生的原因。布拉顿发现,在锗片的底面接上电极,在另一面插上细针并通上电流,然后让另一根细针尽量靠近它,并通上微弱的电流,这样就会使原来的电流产生很大的变化。微弱电流少量的变化,会对另外的电流产生很大的影响,这就是“放大”作用。

布拉顿等人,还想出有效的办法,来实现这种放大效应。他们在发射极和基极之间输入一个弱信号,在集电极和基极之间的输出端,就放大为一个强信号了。在现代电子产品中,上述晶体三极管的放大效应得到广泛的应用。

巴丁和布拉顿最初制成的固体器件的放大倍数为50左右。不久之后,他们利用两个靠得很近(相距0.05毫米)的触须接点,来代替金箔接点,制造了“点接触型晶体管”。1947年12月,这个世界上最早的实用半导体器件终于问世了,在首次试验时,它能把音频信号放大100倍,它的外形比火柴棍短,但要粗一些。

在为这种器件命名时,布拉顿想到它的电阻变换特性,即它是靠一种从“低电阻输入”到“高电阻输出”的转移电流来工作的,于是取名为trans-resister(转换电阻),后来缩写为transister,中文译名就是晶体管。

由于点接触型晶体管制造工艺复杂,致使许多产品出现故障,它还存在噪声大、在功率大时难于控制、适用范围窄等缺点。为了克服这些缺点,肖克莱提出了用一种“整流结”来代替金属半导体接点的大胆设想。半导体研究小组又提出了这种半导体器件的工作原理。

1950年,第一只“面结型晶体管”问世了,它的性能与肖克莱原来设想的完全一致。今天的晶体管,大部分仍是这种面结型晶体管。

1956年,肖克莱、巴丁、布拉顿三人,因发明晶体管同时荣获诺贝尔物理学奖。

1966年春天,康鹏还只是哈尔·滨军事工程学院的中尉衔助教。当他在408计算机研究室的一个角落里,为中国首台晶体管计算机“441-B”的继续研发而冥思苦想时,聂荣臻同志签发给他的“发明证书”已送到学院:当几级首长正准备隆重表彰他时。那场持续十年的浩劫开始了。这不仅阻止了“仪式”,也使证书至今无影无踪。

2006年9月5日,“纪念中国计算机教育50周年”座谈会在清华大学举行,中国计算机界先驱10多人出席。清华、北大两校专家特别称赞20世纪60年代的哈军工“做出了441-B计算机的一流工作,比我们做得都好”。这些第一流工作自然离不开康鹏。

哈军工的“441-B”是中国第一台晶体管计算机。也是中国首次自主创新且实现工业化批量生产的计算机,它应用在“两弹一星”、歼六、海军、空军、二炮,以及中国电信、大庆油田,以生产100余台的数量创造了当时的全国第一。而康鹏发明的“隔离阻塞一推拉触发器电路”是它的核心部分,后被称为“康鹏电路”。

1958年,中国科学院向计算所下达了研制109乙晶体管计算机的任务。华北计算所于1962年也开始研制108甲晶体管计算机。用了两年时间安装好109机,一通电,几分钟就出一次故障,称为“跳动”、“抓鬼”(故障现象不重复)。这时,国外计算机界权威断言:中国5年之内做不出晶体管通用计算机。

康鹏邀请正在负责研制119型大型通用电子管计算机的中科院计算所吴几康先生和后来成为院士的高庆狮、沈绪榜二人前来参观。吴先生很欣赏康鹏。他对慈云桂说:“康鹏思路很敏捷,有很丰富的想像力。”他还要求康鹏做出40位的运算器,很快也成功了。

特点人们把1959-1964年出现的晶体管计算机称为第二代计算机。通常具有以下特点:3

①用晶体管代替了电子管。晶体管有一系列优点:体积小、重量轻、发热少、耗电省、速度快、寿命长、价格低、功能强。用它做计算机的开关元件,使计算机的结构与性能都发生了新的飞跃。3

②普遍采用磁心存储器做内存,并采用磁盘与磁带做内存。这就使存储容量增大,可靠性提高,为系统软件的发展创造了条件。3

③计算机体系结构中许多意义深远的特性相继出现,例如变址寄存器、浮点数据表示,中断、I/O处理等。

④汇编语言取代了机器语言,而且开始出现FORTRAN、CDBOL等高级语言。3

⑤计算机的应用范围进一步扩大,开始进入过程控制等领域。3

与电子管计算机相比,晶体管计算机包含了操作系统,它能够为输入输出、内存管理、存储和其他的资源管理活动提供标准化的程序。开发应用程序不再需要写资源管理程序了,这些操作系统允许程序员可以调用操作系统程序的应用软件。但是,IBM公司和其他计算机生产商早期开发的专用操作系统只能在特定的计算机上运行,它们各自有自己唯一的命令集来调用它们的程序。这意味着程序员每学一种操作系统就要重新学习一种编程,这也在一定程度上限制了它们的发展。4

晶体管晶体管(transistor)是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多其它功能。晶体管作为一种可变开关,基于输入的电压,控制流出的电流,因此晶体管可做为电流的开关,和一般机械开关(如Relay、switch)不同处在于晶体管是利用电讯号来控制,而且开关速度可以非常之快,在实验室中的切换速度可达100GHz以上。

晶体管被认为是现代历史中最伟大的发明之一,在重要性方面可以与印刷术,汽车和电话等发明相提并论。晶体管实际上是所有现代电器的关键活动(active)元件。晶体管在当今社会的重要性,主要是因为晶体管可以使用高度自动化的过程,进行大规模生产的能力,因而可以不可思议地达到极低的单位成本。

虽然数以百万计的单体晶体管还在使用,但是绝大多数的晶体管是和电阻、电容一起被装配在微芯片(芯片)上以制造完整的电路。模拟的或数字的或者这两者被集成在同一块芯片上。设计和开发一个复杂芯片的成本是相当高的,但是当分摊到通常百万个生产单位上,每个芯片的价格就是最小的。一个逻辑门包含20个晶体管,而2005年一个高级的微处理器使用的晶体管数量达2.89亿个。

晶体管的低成本、灵活性和可靠性使得其成为非机械任务的通用器件,例如数字计算。在控制电器和机械方面,晶体管电路也正在取代电机设备,因为它通常是更便宜、更有效地,仅仅使用标准集成电路并编写计算机程序来完成同样的机械任务,使用电子控制,而不是设计一个等效的机械控制。

因为晶体管的低成本和后来的电子计算机、数字化信息的浪潮来到了。由于计算机提供快速的查找、分类和处理数字信息的能力,在信息数字化方面投入了越来越多的精力。今天的许多媒体是通过电子形式发布的,最终通过计算机转化和呈现为模拟形式。受到数字化革命影响的领域包括电视、广播和报纸。

本词条内容贡献者为:

闫晓东 - 副教授 - 中央民族大学信息工程学院

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国