简介

区域熔融法是制备高纯金属、半导体单晶(硅和锗)、无机晶体、感光药品(如卤化银)和有机试剂的一种常用方法。区域熔融原理为:在惰性气氛下,使狭窄的熔区沿着试样连续移动,利用杂质在固体物质(未熔部分)和熔融物质中溶解度差异将杂质分离,达到物质提纯的目的。溶质在固相中的浓度与在液相中的浓度之比称为分布系数,分布系数大小由系统热力学性质所决定。

这种工艺的特点是任一时刻、原料棒都只有一部分或一端处于熔融的状态,通过移动加热线圈或移动原料棒使熔融区向另一部分或另一端推进而完成单晶生长。借助于重熔再结晶的反复操作,可保证晶体的成分纯净,不含气、固包裹体,结构完美无缺陷。优质的合成变石、人造钇铝榴石主要用这种方法制取。

区域熔融过程一般区域熔融过程是将样品做成薄杆状,长度0.6~3m或更长。这种杆状物以水平或垂直的方式悬浮封闭在一个管内,用一个可加热的窄环套在它的周围。环的温度保持在固体样品的熔点之上几摄氏度。加热环以极慢的速率(1~3 m/h)沿着杆状物移动。这样沿着杆状样品移动,在样品中会形成一个窄的熔融区。区域的前边形成液体,而固体则在后面凝固出来。对易熔于液相而难熔于固相的杂质,随着这个熔融区向前移动。较难熔于液相的杂质,则留在后面。由于杂质的存在,会降低一种物质的凝固点。当熔融区向前移动时,更多的杂质就浓集在它后面凝固的部分。操作结束时,将杆状物后端凝固的杂质切去即可。为获得高纯度样品,一般要经过几次重复操作。上述提纯过程叫做区域精制。如熔融区沿着杆状物前后来回移动,则可使样品中的组分分布更加均匀,这种过程则叫区域致匀。1

区域熔融提纯区域熔融或称区域精制,是分步固化的一个特殊发展。它可用于在固化过程中其可溶性杂质浓度在液相和固相中有着显著区别的所有结晶物质。这一技术应用的仪器基本上是一个具有狭窄熔区的装置。此熔区能沿着装有提纯物质的长管道向下移动。可以用机械装置反复循环。在它的推进面上,熔区有一个与不纯物接触的魍融界面。而在熔区的上面则是一个具有更高熔点的稳定的生长面。熔融物重新屋化。这可使杂质在液相逐步浓集,在区熔过程结束后弃去。还有,由于液相杂质增加,再固化的产品也就相对地没有先前那样纯净。因此通常必须使其经过几区熔过程,样品才能达到满意的纯度。在整个操作过程中必须使熔区十分缓慢地移动,以便使杂质能够扩散、移出再固化区。

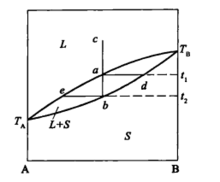

用下图简单说明区域熔融原理。

图中TA和TB分别为A组元和B组元的熔点,上面的曲线为液相线,下面一条曲线为固相线,液相线以上为液相区,固相线以下为固相区,两线之间为固液共存的两相区。设有组成为c的熔体,自高温冷却下来,当温度降至t1时,开始析出固相,其组成为d,当温度由t1继续卞降至t2,液相的组成沿ae曲线变化,固相的组成沿db曲线改变。在温度为t2时,液体全部凝固。

区域熔融提纯只需考虑相图中的极端部分,它通常是用来提纯那些已经比较纯的物质,因此在理论上牵涉到的是那些在相图中接近于右轴或左轴的点。2

相关扩展区域熔融法也可用于有机化合物,如蒽、苯甲酸、吗啡的提纯。由于有机化合物与金属及无机物的物理性质有许多不同,因此操作上也有些差异。例如,有机化合物的熔点一般较低,有机物的液态易于过冷,结晶速度慢,表面张力较小等等,使有机物较难形成一个明显的狭小微熔区,因而在操作上往往需要特别注意。对于气相易于分解或蒸气压不宜用精馏法提纯的有机化合物,利用区域熔融法提纯就具有其特殊优越性。

区域熔融法除用于提纯外,也可用于单晶制备,其装置与上图类似。在原料的顶端有一籽晶,当炉子加热时,接触到籽晶的物料熔融,随着炉子缓慢匀速向前移动时,在籽晶处发生定向凝固,且原料锭继续熔化、定向凝固,逐渐生成单晶,原料中杂质移至锭尾。如果将待拉单晶的棒状原料垂直安放,管外的加热电炉上下垂直缓慢匀速移动,也可得到纯净单晶,这也称为无坩埚区域熔融法。由于材料棒是架空的,它不与容器接触,因此可以避免被容器污染。该方法一般适用于提纯熔点高、固化速度快的材料。3

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国