本文是著名理论物理学家约飞的个人回忆,讲述他如何通过朗道最低标准考试——朗道势垒,参加朗道的讨论班,以及追随自己的导师波默拉丘克等人学习、研究的经历和在此期间发生的一些轶事。这些轶事后来在学术圈子内外广为流传,本文显然提供了第一手的资料。他的介绍使我们能从亲历者的视角管窥一个真实的朗道,以及20世纪中期苏联物理学界的风气。

撰文 | Boris L. Ioffe

编译 | 罗灿、张一(上海师范大学物理系)

Boris L. Ioffe(1926-2022)

在这次研讨会中,我想和大家分享一些关于自己如何开始职业生涯的回忆。这些回忆带着时代的烙印,一去不复返。

一

朗道势垒**[注1]**

我将从我如何成为朗道的学生开始讲起。当时我还是莫斯科大学物理系三年级的学生,很想加入理论组,而且也确实成为其中一员。物理系的教授在马克思主义哲学方面很有造诣,但在物理学方面几乎都很薄弱。理论界的情况尤其糟糕:所有的高级理论家——朗道、塔姆(I. Ye. Tamm)[注2]、列奥托维奇(M. Leontovich)[注3]和其他人——都被开除了。虽然我对物理系的教育质量不满意,但又怀疑自己的能力是否足以成为朗道的学生。1947年夏天,我鼓足勇气,迈出了决定性的一步:我打电话给朗道,问他我是否可以成为其学生。他请我第二天去试试。那是一次数学入学考试,我轻松通过。朗道给了我八门理论物理学的课程大纲。此外还有一个数学方面的考试,如复变量、特殊函数、拉普拉斯变换等。那时,朗道著名的教科书只出版了几本:《力学》、《经典场论》、《连续介质理论》和《统计物理》的第一部分(经典统计)。人们必须通过阅读各种书籍和原始论文来学习其他课程。下面是量子力学课程中学习的书籍和论文列表:

量子力学[注5]

1. Blokhintsev, Introduction to Quantum Mechanics (俄文版), Chs. 3–14, 17–22, 24;

2. Kronig, Striped Spectra and Molecular Structure (俄文版);

3. Rosenthal and Murphy, Rev. Mod. Phys. 8, 317 (1936);

4. Bethe, Ann. Der Phys.3, 133 (1929);

5. Pauli, Hdb. Der Phys. XXIV-2, II, 2, 12;

6. Brillouin, Quantum Statistics (俄文版) §124;

8. Bethe, Ann. Der Phys. 5, 325 (1930);

9. Mott and Massey, The Theory of Atomic Collisions (俄文版), Chs. 2 and 5;

10. Landau, Sov. Phys. 1, 68 (1932), 2, 46 (1932);

11. Bethe and Peierls, Proc. Roy. Soc. A 148, 146 (1935);

12. Breit and Wigner, Phys. Rev. 49, 519 (1936).

这些论文大多用英语或德语写就,某些文章内容非常翔实。(例如,贝特(H. Bethe)的每篇论文都有约百页之巨。)大家默认要成为朗道的学生需要精通两门外语,这在当时极不容易。

要进行考试时,准备好的学生会打电话给朗道说:“我想通过某门课程的考试(顺序多少有些随意)。”

(朗道)“可以,那就定某天某时间来吧。”

当学生来到朗道的公寓时,朗道会让他们把所有的书、笔记等放在一个衣橱里,再让他们去一个有圆桌的小房间,里面只有几页空白的答题纸。然后朗道出一道题后便离开了,每隔15到20分钟,他会返回,从学生的肩后看看答题情况。

如果他不吭声,那说明还不错,但如果他说“嗯”,就代表有问题了。我自己没有考试不及格的经历。但有一次统计物理考试时,我用了一种朗道没有想到的方式进行解答。朗道进来看了看说:“嗯”,就离开了。20分钟后他又回来看了看,用更不满意的语气说了声“嗯”。这时栗夫席兹(E.Lifshitz)[注5]来了,他也看了看我的解答,嚷道:“道,别浪费时间了,把他轰出去!” 但朗道说:“我们再给他20分钟看看。”在这段时间里,我算出了正确答案!朗道看了看答案,又看了看我的计算结果,同意我是对的。之后,他和栗夫席兹又问了我几个简单的问题,考试就结束了。

朗道在考试中给出的问题有时非常复杂,学生必须在大约一个小时内答完每一个问题(通常情况下考试会有2-3题)。所以必须事先进行大量的练习。为了得到考试经验,我会多手准备。我询问比先于我通过朗道势垒的阿布里科索夫(A. A. Abrikosov)[注6],看看他遇到了什么问题(但不是问题的答案!),然后解答它们。通过几次考试之后,我发现朗道的问题也是有限的——有时会给我阿布里科索夫答过的同样问题。我猜朗道其实知道他的学生会互相告知考试内容,但他并不担心。他觉得评价学生的能力,只要观察学生解决问题的过程就足够了。这里给大家举一个关于宏观电动力学考题的例子。以ε2和μ2为特征的介电球体ε1和μ1在恒定的电场内以角频率ω旋转,旋转轴和电场方向的夹角是α,求球体内部和介质中的电场和磁场。

我花了两年时间才通过朗道势垒。在这两年里,我在波默拉丘克(I. Pomeranchuk)[注7]的指导下做了两项研究。1949年6月,经过最后一次考试,朗道正式接受我作为他的学生,并把我的名字列入了名单。

二

朗道讨论班

成为朗道的学生没什么特权,只会有很多义务。因为任何人都可以和朗道进行科学讨论,并得到他的建议。此外,在那些通过朗道势垒的学生中,只有少数人能成为他的研究生(我不是)。朗道的学生作为朗道讨论班的参与者也享有充分的权利。但同样任何人都可以参加他的研讨会,提问和发言。“完全权利”参加者的义务是按照字母顺序定期为研讨会编写和审查讲稿。每次研讨会结束后,朗道都会拿出最新一期的《物理评论》(Physical Review,当时它还没有分成多卷),并告诉后面的报告人他应该在讨论班上报告哪些论文。一般来说,他会从物理学的各个分支中挑选一打这样的论文,大多数是实验方面的文章,或者一部分讲理论,另一部分讲实验。有时也有短的理论文章,如给编辑的信等。报告人不仅要审查论文的基本思想和最终结果,而且要明白结果是什么,以及向听众解释所有必要的公式,包括实验技术,并要有自己的看法,结果是否可靠等等。简而言之,报告人对报告的论文(以及其中的错误)负有同样的责任,就好像他是作者一样。正如我之前说的一样,这些论文的主题种类很多——从粒子和核物理到金属和液体的性质应有尽有。朗道特别喜欢明矾的性质的文章。他对所有的主题都很了解(尽管他好像几乎不读论文,只听他们的汇报),会提出必须立即明确回答的问题,一般的陈词,如“作者宣称……”之类的,他都不会接受。听众中总会有一些专家,他们也会提问并发言。因此,做这样的汇报是一项艰巨的任务(幸运的是,这种情况每年只会发生一两次)。有时,当朗道对一篇论文的讲述不满意时,他会让报告者停下来,让他/她继续讲下一篇。如果在一次汇报中出现了两到三次这样的情况,朗道就会说:“你没有准备好功课!下一位发言者是谁?”

在最糟糕的情况下,报告人几次都没讲好时,他就不会再出现在参与讨论班的名单里,而且朗道会拒绝与他讨论,不过他仍可参加研讨会(我记得有两个这样的例子——其中一位是著名物理学家列维奇(V. G. Levich),他后来成了科学院院士)。这样的人要经过很长一段时间,大概一年以上,得到最受尊敬的研讨会参与者的提议后,才会得到朗道的原谅。

理论报告的汇报会以不同的方式进行。如果一个人想要在研讨会上提出一项理论研究(他自己的或从文献中获得的),他首先应该私下向朗道说明此事。如果朗道同意其基本内容,就可以在研讨会上发言。在研讨会上,朗道会给明确的评价,他对文章的解读经常与作者有很大的不同。这时一场激烈的讨论就会随之而来。朗道会说:“事实上,作者不明白他做了什么。”朗道在所有情况下的理解都是很有独创性的,对普通人来说,要遵循他的推理并不容易。对我来说(当然不只是我),需要几个小时(有时是几天)才能理解他的见解有多深刻,这往往会把问题推倒重来从不同的视角审视问题。理论报告会把报告人从《物理评论》的文章中解放出来;因此,在朗道讨论班上进行理论汇报是一种重要的激励方式(例如,波默拉丘克从来不做综述,因为他总是做理论报告)。有时,不是朗道学派的外来学者也会做理论报告。其实直到1955年,都没有外国物理学家访问过莫斯科。所以,我所谓的外来学者,指的是来自国际数学家联合会(FIAN)、数学研究所和莫斯科大学(玻戈留玻夫(N. N. Bogolyubov)[注8],盖尔范德(I. M. Gelfand)[注9]),以及列宁格勒和哈尔科夫的理论家们。

在20世纪40年代末、50年代初,这些都是朗道讨论班上的常规。不过,也有一些例外的人,如金兹堡(V. L. Ginzburg)[注10]和米戈达尔(A. Migdal)[注11]。有一次,朗道谈到金兹堡时说:“金兹堡不是我的学生,他只是随大流而已。”的确,金兹堡来自塔姆学派,但他也是朗道讨论班的积极参与者。他不会按照研讨会的标准流程进行回顾和报告。他每次来都带着很多新现象和新想法,并以非凡的才华和睿智的方式呈现。我清楚地记得他关于超新星的演讲,令人赞叹,其中有对古巴比伦、古埃及和古代中国超新星观测历史的介绍。金兹堡和朗道提出了著名的超导唯象理论,即许多对称性自发破缺(spontaneous symmetry breaking)的现代模型的前身,也并非偶然。

另一个特别的人是米戈达尔。朗道的学生名单中没有他,因为他没有通过朗道势垒,但他也是讨论班的正式参与者。只有米戈达尔被朗道恩准在讨论班上可以迟到,尽管如此,他还是会从前门走进大厅。一般来说,讨论班会准时开始,最多延迟一分钟。但有时朗道会说:“我们等五分钟吧——这是米戈达尔的五分钟。”有一天,在讨论班进行到一半时,大厅的前门打开了,一个戴着消防头盔身着消防服的人严肃的说道:“都出去!离开这,我们要在这进行防火演习!”栗夫席兹跳起来喊:“每周四讨论班都在这!你无权干扰!”

“出去!”,那人冷漠地回答。大家站起来,开始向门口走去。这时那人摘下头盔,原来就是米戈达尔!

另一个有趣的笑话是关于泡利的一封信,这是朗道通过庞特科沃(B. Pontecorvo)在1958年收到的。当时朗道对海森堡最近的论文很感兴趣,因为后者提出了广义非线性费米子理论。在朗道在讨论班上读到的一封简短的信中,泡利声称他发现了支持海森堡理论的新论据,而且有新的实验结果支持它。但他并没有明确说明,关于实验的来源只有一点线索。大多数参加讨论班的人都变得非常兴奋。有人甚至走到黑板前,试着想象可以做哪些实验。这时米戈达尔接过信,仔细地读了起来,并说道:“请看,如果你把每一行的第一个字母连起来读,就会发现一个单词 ‘duraki’(俄语傻瓜),这是什么意思呢?”

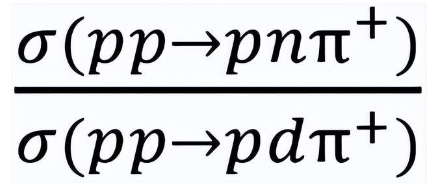

1950-1951年,首批质子质子(pp)

碰撞产生π介子的实验数据出现了。但由于可用能量低,数据仅涉及阈值区域。米戈达尔立即阐明了关于这种现象的理论:他证明pn相互作用在实验中占主导地位,并证明了这种相互作用降低了S波中的pn散射相位。他还计算了

的比值,与实验数据比较吻合。米戈达尔在朗道讨论班上介绍了他的成果,受到热烈欢迎。然而这篇论文没有发表。在他工作的库尔恰托夫

(Kurchatov)研究所(第二实验室),这篇论文划为密级,禁止发表。在美国,同样的结果在一年后被沃特森(K. M. Watson)[注12]发现,被称为“沃特森效应”。米戈达尔直到1955年才设法发表了他的论文[注13]。在ITEP,有关氢和氘中的π-俘获、氘的光生π介子等课题的论文没有涉密,后来在阿里卡诺夫(A. I. Alikhanov)的帮助下才得以发表。

第三个特别的人是波默拉丘克。我后面再讲。

三

波默拉丘克指导我的毕业论文

现在回到1947年。我在理论小组里待了短暂的一段时间,大概一个月左右后,院长办公室下发了一个命令,我和几个同事被调到了一个叫“物质结构”的部门。事实上,这个部门是关于核物理学的,名字只是它的伪装。我和我的同事们,其中包括科治尼兹(D. Kirzhnitz),都不想进入这个领域。我们用了一个月的时间试图抗拒:我们拜访了物理系主任,还发生了几次争论。但是命令很强势,我们最终不得不屈服。直到一年或两年后,我才意识到我多走运。正是因为这次调动成就了现在的我:如果一直留在理论物理组,我可能会一生默默无闻。“物质结构”部门的主任是未来的诺贝尔奖得主弗兰克(I. M. Frank)[注14]。虽然这个部门主要是做实验的,但也提供理论课程。此外,可以获得理论方面的文凭,只要参与原子弹计划的人都可以作为导师。(理论物理部讲规定是论文导师必须来自本部)。我想从朗道学派中找导师,偶然的机会下我选了波默拉丘克(我以前并不认识他)。我打电话给他做自我介绍,说我是物理系的学生,正参加朗道势垒考试,并且已经通过了力学、经典场论和数学II。波默拉丘克邀我面谈。经过短暂的交谈后,波默拉丘克同意做我的导师。但他要求我必须通过朗道势垒所有科目。我感觉促使他做出这一决定的原因有两个。首先,我是莫斯科大学物理系的学生,当时朗道的名声并不好,一个学生想让波默拉丘克当他的导师并非易事。其次,在1948年,只有十几个人通过了朗道势垒,而且都是杰出的物理学家——除了特-马特罗斯扬(Ter-Martirosyan)和阿布里科索夫——他们比我先通过了朗道势垒,但还没有时间来证明自己。后来,波默拉丘克告诉我,当时他震惊于我的穿着:那是1948年一个非常寒冷的冬日,但我去的时候穿着寒碜。反过来,让我很惊讶的是波默拉丘克的公寓里家徒四壁:一张盖着军用毯子的床,一张桌子,一个书架,别无他物。

于是,我继续为通过朗道的量子力学考试做准备。

这里有一个小插曲,道出了莫斯科大学教育水平和朗道学派的差异。1948年春天,莫斯科大学开始进行量子力学考试。负责人是布洛欣采夫(D. I. Blokhintsev)[注15],但我没有去听他的课。当时我正忙着按照朗道的要求学习量子力学,并且我意识到自己学艺不精,还需要做更多的功课。一天,我遇到了舍尔科夫(D. Shirkov)[注16],他是理论组的学生。“我要去参加布洛欣采夫的量子力学考试了。你想和我一起去吗?”他问道。

“好,我把他的书放进包里,需要的话看看,以防万一。”我回答。

我们顺利通过了这次考试,我得了A,舍尔科夫得了B。但后来我在9月份才通过了朗道的量子力学考试。

因为我顺利地通过了考试,1948年深秋,波默拉丘克为我的毕业论文工作提出了一个方向:库仑散射和核散射相干下中子在核散射中的极化计算。这个计算基于施温格(J. Schwinger)的论文,但我必须得有一些自己的想法。第二部分是中子在介质中减速过程中的退极化计算。这部分只是教学意义的:我不得不去学习中子慢化理论以及一些核反应堆理论。过了那个冬天,直到1949年3月,我完成了毕业论文,并且也几乎考完了朗道势垒(除了最后一次考试——连续介质理论,我在1949年6月通过)。于是波默拉丘克给了我一个新课题:计算线性极化γ光子在原子核上产生的正负电子对的截面和极化γ光子的轫致辐射(bremsstrahlung)截面。那时还没有费曼图技术,费曼的著名论文是在1949年底才发表的。因此,我用老的海特勒(Heitler)方法计算电子跃迁到负能态,使用非协变狄拉克矩阵等等。看看贝特-海特勒(Bethe-Heitler)的原始论文,他们计算了电子的轫致辐射,你就能看出老的方法有多复杂。(计算极化γ光子轫致辐射并不容易!)给学生提供完全不同的课题是典型的波默拉丘克(以及朗道)的风格:学生必须能够解决许多——当然不是所有——物理领域的问题。波默拉丘克建议我写两篇短文:一篇关于中子极化,另一篇关于极化光子产生的正负电子对。我也照做了,但他可能忘了这件事,我很犹豫是否要提醒他。因此,这些论文没有发表。

后来,在20世纪50年代,陆续出现了几篇论文,其中包括使用费曼图计算极化光子产生正负电子对和极化光子的电子轫致辐射。我挺遗憾没有发表这些论文。

1949年春天,波默拉丘克把我介绍给了第三实验室(ITEP的前身)主任阿里卡诺夫,他想让我去那的理论物理部。他有个习惯:在实验室里任何有可能留下的新员工都要先和他谈话。经过短暂的交谈,阿里卡诺夫签署了一封信,要求我从莫斯科大学毕业后到第三实验室工作。这在当时是一个特例,那时反犹运动正如火如荼,我是整个物理系中唯一一个得到莫斯科批准的犹太学生,而且还去了个好地方。其他人都被送到了很远的地方。比如,我的朋友科治尼兹被送到了高尔基(Gorky)的一家工厂,或者根本无事可做。

四

20世纪50年代初的ITEP

1950年1月1日(具有象征意义的一天——20世纪下半叶的开端!)我在ITEP的理论物理实验室开始工作。实验室的负责人正是波默拉丘克。一开始波默拉丘克把我“借给”给了ITEP副主任弗拉基米尔斯基(V. Vladimirsky)。他要我算出他要建造的直线电子加速器中的电场。但我不喜欢这个工作,因为我不知道怎样计算复杂结构电极的电场,而且这个工作比较压抑。所以我转头去阅读了费曼、施温格和戴森(F. Dyson)刚刚发表的论文(值得一提的是,当时在莫斯科很难弄到美国的物理期刊:它们常常需要很长时间才到,有时还盖上了“机密”的印章。这些期刊是通过瑞典非法运来的。)我把其中一些翻译成俄语,发表在俄语评论期刊上。

我想自学量子电动力学的一些新方法(费曼图方法、重整化等)。那时,莫斯科几乎没人精通这些新的量子电动力学(以下简称QED)方法,只有少数人如加拉宁(A. Galanin),阿布里科索夫,卡拉尼科夫(I. Khalatnikov)[注17],也许还有其他人,学习了这些方法。我因把时间花在这些方面而忽视我的本职工作,本非长久之计,而且注定结果不会太好。但我又一次“走运”。来自最高层——可能是贝利亚(Beria),也可能是斯大林本人——的命令,ITEP要在最短时间内(几周)提出一个用于生产氚的浓缩铀的重水核反应堆项目。当时所有的理论家,包括我自己都被动员起来做这个反应堆的物理设计。按波默拉丘克的意见我回到了研究所,,从这时(1950年春天)起,我在基本粒子物理学和核反应堆设计方面同时工作了很多年。

波默拉丘克提出了三个原则作为实验室工作的基础:

1. “理事会必须得到尊重。”这意味着研究所的管理部门需要为理论工作者制定专门研究应用物理学的所有问题,如核反应堆设计,都必须优先解决并负全部责任;容不得半点错误。

2. “必须尊重实验者。”这意味着如果一个实验人员向我们的理论部门提出了一个问题,或者向我们寻求帮助,这个问题必须得到回答,并且提供帮助,哪怕这个问题需要复杂的计算。

3. “你可以从晚上8点到12点做科学研究。”这意味着年轻人们即使忙于工作,根据上面的第1点和第2点也必须抽出时间从事科学(即纯粹的理论工作)。

1950年,ITEP理论物理室的所有成员——伯瑞斯特斯基(V. Berestetsky)、加拉宁、鲁迪克(A. P. Rudik)和我都在专注于研究计算量子电动力学的新方法。波默拉丘克大力支持这项工作,但在1950年和1951年上半年,他本人并没有过多地参与其中,他在忙于其他事情:在1950年至1951年期间,他被派往氢弹项目工作半年左右。朗道对量子电动力学的新趋势表示怀疑,他不相信量子场论中的发散问题可以通过质量和电荷的重整化来解决。在朗道的讨论班上,两次报告费曼的论文都以失败告终:报告者在讲了大约20-30分钟后都被赶下了讲台。只有第三次成功了。如果我没记错的话,是在1951年,最晚是1952年。但他对这些问题仍然不感兴趣,在他的讨论班上占主导地位的主题是我们所说的“明矾”。

朗道叫我“势利鬼”(snob)。他甚至在公开场合也经常说:“鲍里斯是个势利小人!”他认为我不想解决真正的物理问题,相反,我更喜欢研究一种精致的理论。虽然他的话对波默拉丘克没有影响,因为我们是盟友,但最糟糕的是,他对ITEP主任阿里卡诺夫也这么说。在阿里卡诺夫看来,朗道对理论物理学所有人的评价都是比较重要的。所以,朗道的话可能会给我带来不良后果。幸运的是,在这件事上,阿里卡诺夫已经有了自己的看法。他非常清楚我在为他计算核反应堆,一点也不认为我是一个势利小人。

五

波默拉丘克讨论班

波默拉丘克多次试图说服朗道将他的研究方向转向量子电动力学和介子理论。偶尔,他会重申:“道,这里有很多问题。它们很难,只有你这个级别的人才可以解决它!”

但作为回应,朗道会说:“我有自知之明——但解决场论的发散问题我力不能及。”

事实上,与人们的普遍看法相反,朗道很自谦。他往往会低估了自己的能力和成就。在朗道讨论班上,人们总是报告粒子物理学的实验结果,只偶尔报告理论文章。

因此波默拉丘克决定组织一个单独的理论讨论班,专门研究量子场论和粒子物理学。讨论班不能在ITEP进行,因为所有参与者都必须得到官方许可才能进入ITEP,并非每个人都能得到许可。因此,波默拉丘克与朗道达成协议,讨论班将于周四在物理问题研究所(Institute of Physical Problems) [注18]举行,与朗道的讨论班是同一天,但提前两个小时。波默拉丘克任命我为讨论班秘书。第一次讨论会在1951年10月1日举行。我在这次会议上报告了戴森那篇著名的论文。ITEP主任阿里卡诺夫让我向他提交关于建立一个新讨论班的官方信函,我照做了(此文档至今仍在)。几乎所有著名的理论家都参加了这个讨论班。在对量子场论的主要论文进行回顾之后,通常会引起激烈的争论。有时朗道会从门口往大厅里偷看。波默拉丘克就会邀请他:“请进吧,我们正在讨论诸如此类的问题。”但朗道只是屈尊一笑:“如果年轻人想把时间浪费在无所事事上,那就由他们去吧。”随着时间的推移,参加波默拉丘克讨论班的人数越来越多,人们对所讨论问题的热情和兴奋也越来越多。这种兴奋最终蔓延到朗道的讨论班上,如我之前提到的,波默拉丘克的讨论班结束后就是朗道的。于是朗道决定:他的讨论班必须提至波默拉丘克之前。1953年,当对进入ITEP的限制有所放宽时,讨论班被转移到ITEP。直到今天它仍然存在,每周一下午3点30分(节假日除外),ITEP主会议厅大门专门为ITEP理论讨论班打开。

六

朗道—阿布里科索夫—卡拉尼科夫论文的诞生

加拉宁和我自学了在量子电动力学和介子理论,以及质量和电荷重整化中计算辐射修正——先从最低阶起,然后更高阶。我成功地写出了介子理论中格林函数精确的无限耦合方程组,加拉宁、波默拉丘克和我在这一耦合方程组中进行了质量和电荷的重整化。这个方程组的解经过重整化后被证明是有限的。但我们没办法用递归的方法来解这个方程组。截断后,发散又出现了;为了去掉发散必须对整个无穷级数求和。

会在QED中找到现在称为渐近自由(asymptotic freedom)的东西。这些想法在朗道、阿布里科索夫和卡拉尼科夫的第一篇论文中提出,论文也在获得最终结果之前送交发表。在接下来的周三访问中,朗道给我们看了他们的结果,证实了他的预期:QED中的有效电荷随能量增加而减少。加拉宁和我决定检查一下他们的计算,因为我们想把这一思想用在我们耦合的重整化方程组中。我们后来与波默拉丘克合作完成了这项工作。但首圈的计算却显示相反的行为。有效电荷随着能量的增加而增加!接下来的周三,我们把这件事告诉了朗道,让他相信我们是对的。他们的论文本已准备好发表了,但因为一个符号错误,彻底改变了最后的结论。当时在物理问题研究所工作的格斯坦(S. S. Gershtein)后来在他的回忆录中写道,从ITEP回来后,朗道说:

——“加拉宁和约飞救了我。”

在朗道、阿布里科索夫和卡拉尼科夫的论文发表大约一年后,朗道收到了泡利的来信。信里泡利告诉朗道,他的研究生蒂林(W. Thirring)发现了一个不存在零电荷问题(zero charge problem)的理论例子——标量介子核子(scalar meson-nucleon)相互作用理论。论文手稿随信附上。朗道把这篇论文交给了波默拉丘克,波默拉丘克让我检查论文。我研究了蒂林的论文,发现其结论是错误的。错误的根源是文中利用了由对核子质量微分所产生的瓦尔德(Ward)恒等式,而这实际上是被重整化所违反的。我跟波默拉丘克说了这个事。

——“你应该给泡利写封信。”丘克说。

我犹豫是否要写信告诉泡利,他的研究生犯了一个错误,他却忽视了!波默拉丘克坚持要我写。最终我写了那封信,并在末尾落款:“您的恭敬的……”。后来我收到来自蒂林而非泡利的答复。他承认了自己的错误,论文也没有发表。

七

PCT不对称的文章

现在我告诉大家另一个插曲,它为朗道的形象增添了浓墨重彩。

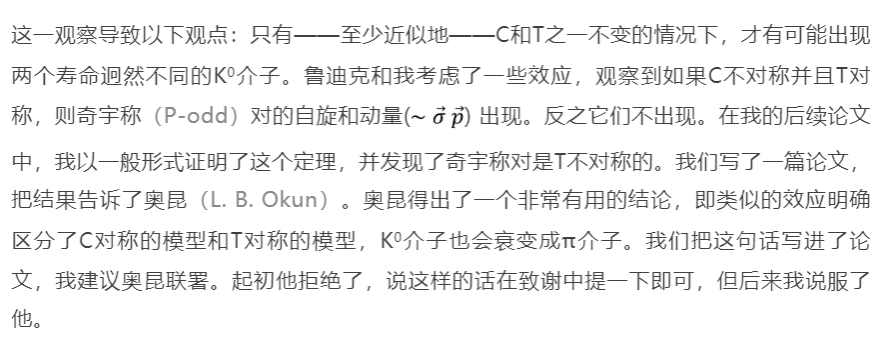

1955年至1956年,θ-τ之谜之谜引起了所有物理学家的不安。在实验中观察到K介子衰变到2个和3个π介子。在当时被认为是理所当然的宇称守恒条件下,同一个介子不可能同时衰变到2个和3个π介子。由于这个原因,大多数物理学家认为θ和τ是两种不同的介子。然而,随着实验精度的提高,它们的质量显然是一致的。1956年春天,李政道和杨振宁发表了革命性的论文,他们提出了宇称不守恒的假设,解释了θ-τ之谜。此外他们还计算了β衰变和π→μ→e级联中的宇称不守恒效应。

朗道极力否认宇称不守恒的可能性,他说:“空间不可能是不对称的!”波默拉丘克倾向于奇异粒子的宇称简并的双重态(parity-degeneratedoublets)假设。鲁迪克和我决定根据弱相互作用中宇称不守恒假设,计算一些不同于李政道和杨振宁所考虑的附加效应。我们决定检查β-γ关联。我做了估计,发现其效应应该很大。鲁迪克立即着手详细的计算。过了一会儿,他走过来对我说:

“瞧,鲍里斯,效应没了!”

“这不可能。”我答道。

我们开始试图解释这个结果。我发现功底扎实的理论家鲁迪克,在弱相互作用的拉格朗日量上加了C不变的条件[注20]。结果宇称非守恒项前面的耦合常数成了纯虚数。李政道和杨振宁论文中的常数却是任意复数。如果假设它们为纯虚数,那么所有的宇称不守恒效应都会消失。

C和P不变之间的联系出现了问题。我与苏达科夫(V. Sudakov)讨论了这个问题;交谈中泡利的一篇更早的论文浮出了水面。虽然我以前读过,但已经把它忘了。部分原因是朗道对这篇论文持怀疑态度——他相信CPT定理是任何拉格朗日量都满足的平庸关系,因此,CPT定理不会导致任何物理后果。我注意到李政道和杨振宁的论文根本没有提到CPT定理,也没有提到C、P、T不变性。我又读了一遍泡利的论文,比第一次更聚精会神。我立刻明白了,如果宇称P违反了,则要么C或T违反,要么C和T都必然违反。

之后我把结果报告给了波默拉丘克。波默拉丘克让我们下周三讲给朗道,但朗道的第一反应是不想听。

“我不想听任何关于宇称不守恒的东西。这是瞎扯!”

波默拉丘克劝他说:“道,请耐心等15分钟,听听年轻人怎么说。”

朗道心事重重地坐下了。我讲了不长,也许有半个小时。朗道一声不吭地走了。第二天早上波默拉丘克打电话给我:道解决了宇称不守恒的问题!我们应该马上去找他。

彼时,朗道的两篇论文——关于联合宇称的守恒和关于两组分中微子的论文,带着全部公式,都已准备就绪。

我们和朗道的论文是在吴健雄等人的实验之前发表的,在吴健雄他们的实验中观察到了极化核衰变中的电子不对称(即原子核自旋与电子动量的关系)。就这样,宇称不守恒被发现了。我们的结果表明衰变也是不符合C对称的,并在文中添加了相应的证明。吴健雄等人在论文中也做了类似的陈述,她引用了李政道、欧海默(R. Oheme)和杨振宁的论文[注21],她的论文在我们之后发表。李政道和杨振宁在诺贝尔演讲中强调了我们在这个问题上的优先权。

朗道认为CP联合对称是自然规律;他不承认有宇称违反的可能性。至于CP联合对称,朗道会对空间不对称说完全相同的话,就像他以前说宇称违反一样。我构建了一个拉格朗日量包含CP违反的例子,真空没有任何糟糕的事情发生,我试图改变朗道的想法,但他听不进去。

作者简介

Boris Lazarevich Ioffe(1926–2022) 约飞1926年出生于莫斯科的一个犹太家庭。20世纪40年代末他通过了著名的“朗道势垒”考试。1949年约飞从莫斯科国立大学毕业,获得理论物理学文凭。随后在伊萨克·波默拉丘克(Isaak Pomeranchuk)的指导下开始其物理学研究工作。1950年至1955年,约飞参与了苏联最初的核弹项目,其后致力于氢弹项目。1960-1980年,约飞是苏联首屈一指的粒子物理学家之一。他是宇称(非)守恒的先驱(与奥昆和鲁迪克,1957)。他与沙柏霖(E. Shabalin,1967)的合作激发了Glashow-Iliopoulos-Maiani(GIM)机制的产生。他在深度非弹性散射(deep inelastic scattering)方面的工作(1969)对比约肯(Bjorken)标度和费曼-比约肯部分子模型(parton model)的建立大有助益。在他职业生涯的后期,约飞专注于量子色动力学及其对强子理论的影响。

译者注

[1] 即“Landau’s theoretical minimum”,即“朗道理论最低标准考试”,但坊间一般称“朗道势垒”这一带有明显物理特征的精简称谓,本文采用后者。

[2] I. Ye. Tamm (1895-1971): 前苏联著名理论物理学家。1936-37年和I. M. Frank一起解释了切伦科夫辐射,1958年共获诺贝尔物理奖。

[3] M. Leontovich (1903-1981): 前苏联著名物理学家。

[4] 这部分文献保留原文,方便感兴趣的读者。

[5] E. Lifshitz (1915-1985):著名理论物理学家,因与朗道合著的理论物理十卷教科书而世界闻名。

[6] A. A. Abrikosov (1928-2017):著名理论物理学家,因对超导理论的开创性贡献而于2003年获得诺贝尔物理学奖(与V. L. Ginzburg、Anthony J. Leggett共同获奖)。

[7] I. Pomeranchuk (1913–1966):前苏联著名理论物理学家。他对固体物理、低温物理、正负电子的电动力学等领域都有贡献。

[8] N. N. Bogolyubov (1909-1992): 前苏联著名数学家和理论物理学家,对量子场论、经典和量子统计力学以及动力系统理论都有重要贡献。

[9] I. M. Gelfand (1913-2009): 前苏联著名数学家。

[10] V. L. Ginzburg (1916-2009): 著名理论物理学家,因对超导理论的开创性贡献而于2003年获得诺贝尔物理学奖(见注释5)。

[11] A. Migdal (1911- ): 前苏联著名理论物理学家,后移居美国。

[12] K. M. Watson, Phys. Rev. 88(1952)1163.

[13] A. Migdal, JETP28(1955)10.

[14] I. M. Frank (1908-1990): 前苏联著名理论物理学家。1936-37年和塔姆一起解释了切伦科夫辐射,1958年共同获得诺贝尔物理奖。

[15] D. I. Blokhintsev (1908-1978): 前苏联著名物理学家。

[16] D. Shirkov (1928-2016): 著名理论物理学家。

[17] I. Khalatnikov (1919-2021): 前苏联顶尖的理论物理学家。他在理论物理的许多领域都做出了重大贡献,包括广义相对论、量子场论以及量子液体理论。

[18] 物理问题研究所:全称苏联科学院S. I.瓦维洛夫物理问题研究所(S. I. Vavilov Institute of Physical Problems of the Academy of Sciences of the USSR),从事低温物理和工程、大功率电子、等离子体物理、加速器技术和理论物理工作的科学研究机构。该研究所由前苏联院士、著名物理学家卡皮察(P. L. Kapitsa)于1934年在莫斯科成立,他在1934年至1946年和1955年期间分别担任所长。包括福克(V. A. Fock)、朗道等一大批院士曾在此工作过。

[19] S. F. Edwards, Phys.Rev.9(1953) 284.

[20] 这里以及下文的CPT分别指电荷共轭(C)、宇称(P)和时间反演(T)变换。

[21] 指的是T. D. Lee, R. Oehme, C.N.Yang, Phys. Rev.,106(1957)340.

本文编译自arXiv: hep-ph/0204295v1,

原题为“CONCLUDING TALK AT THE WORKSHOP ‘QCD AT THE THRESHOLD OF THE FOURTH DECADE/IOFFEFEST’Landau’s Theoretical Minimum, Landau’s Seminar, ITEP in the Beginning of the 1950’s”(“QCD第四个十年开端及约飞节”研讨会总结发言:朗道势垒,朗道讨论班,20世纪50年代初的ITEP”)。ITEP即Institute of Theoretical and Experimental Physics(理论与实验物理研究所)。

特 别 提 示

1. 进入『返朴』微信公众号底部菜单“精品专栏“,可查阅不同主题系列科普文章。

2. 『返朴』提供按月检索文章功能。关注公众号,回复四位数组成的年份+月份,如“1903”,可获取2019年3月的文章索引,以此类推。

版权说明:欢迎个人转发,任何形式的媒体或机构未经授权,不得转载和摘编。转载授权请在「返朴」微信公众号内联系后台。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国