从赫兹的“无心插柳”,到麦克斯韦的卡文迪许实验室,再到冯·卡门的国家实验室,以及钱学森的建言献策。基础研究触发一系列技术革新与产业革命,成为支撑起现代科技文明万千广厦的基石。

撰文/记者 段然

图文编辑/陈永杰

图片来源/视觉中国

当今世界百年未有之大变局加速演进,科技创新业已成为推社会生产与生活方式进步的关键力量。而在科技创新的背后,是大量新的科学问题与技术难题的不断涌现,这些关系到未来创新方向的根本性问题,需要借助基础研究的力量找到答案。

习近平总书记就曾多次强调:“基础研究是整个科学体系的源头,是所有技术问题的总开关”。在基础研究中,人们探索自然的根本规律,揭示科学的本质与内涵,并通过对新现象新问题的解构与祛魅,提出新的理论与方法,从而为科技创新提供解题思路。所谓“欲流之远者,必浚其泉源”,夯实筑牢基础研究之本,科技创新方能行稳致远。

翻开人类技术演变的历史,我们会发现基础研究从来都不仅仅存在于深奥难懂的论文里和远离尘嚣的实验室中。我们可能无法读懂基础研究中高深的理论与复杂的推演,但却无时无刻不在享受着基础研究给我们的生活带来的巨大福利。下面就让我们沿着历史长河,溯流而上,从几位知名科学家的科研经历讲起,一窥基础研究触发技术突变背后的有趣故事。

科学家智慧接力,

打造现代信息技术发端

自从人类进入工业文明以来,基础研究就逐渐成为技术创新的基石,并开始处于从研究到应用、再到生产的科研链条起始端。但从纸面上的科学理论走向技术革新,再实实在在地影响我们的日常生活,这一过程在相当长的一段时期内,却要依靠科学界与产业界一系列意料之外的机缘巧合才能促成。

让我们以现代信息科技的发端为例:今天的我们早已习惯了信息技术带来的种种便利,如果我们将时间线反推,会发现这些习以为常的生活点滴,实际上是凝聚了过去两个世纪以来电磁学领域的科学研究成就。20年前,智能手机的雏形才开始出现;40年前,移动通信才刚刚普及;一个多世纪前,电报机被发明出来。顺着人类通信技术的发展脉络再往前追溯,在那个基本依靠邮政进行通信的年代,我们会发现有三位科学巨匠矗立在了故事的起点上:法拉第、麦克斯韦与赫兹。

很多重大的科学发现都源自于实验室。1831年,痴迷于研究电磁现象的英国皇家学会院士法拉第,成功揭示了电磁感应定律,从科学角度证实了电学与磁学现象具有统一性——法拉第的理论成为日后多种电动机和发电机等电子器械的发展基石。

不过遗憾的是,由于自身数学理论基础的欠缺,作为实验天才的法拉第却一直苦于找不到深入阐释电磁感应定律的科学方法,他从大量实验中提炼出“场”的概念,却无力用数学语言去描述它。

直到1855年,法拉第偶然间看到了一篇名为《论法拉第力线》的论文,方才发现一位名叫詹姆斯·麦克斯韦的年轻科学家已经开始借用数学框架去解释电磁学早期理论。如获至宝的法拉第开始四处打听这位科学家的个人信息。

5年后,他终于见到了麦克斯韦。经过一番长谈,法拉第方才得知,在这5年时间里,麦克斯韦已经推导出多个偏微分方程,对电场、磁场与电荷密度、电流密度之间关系的数学描述逐步清晰起来,法拉第理论多年的缺憾终于被这个年轻人补足了。

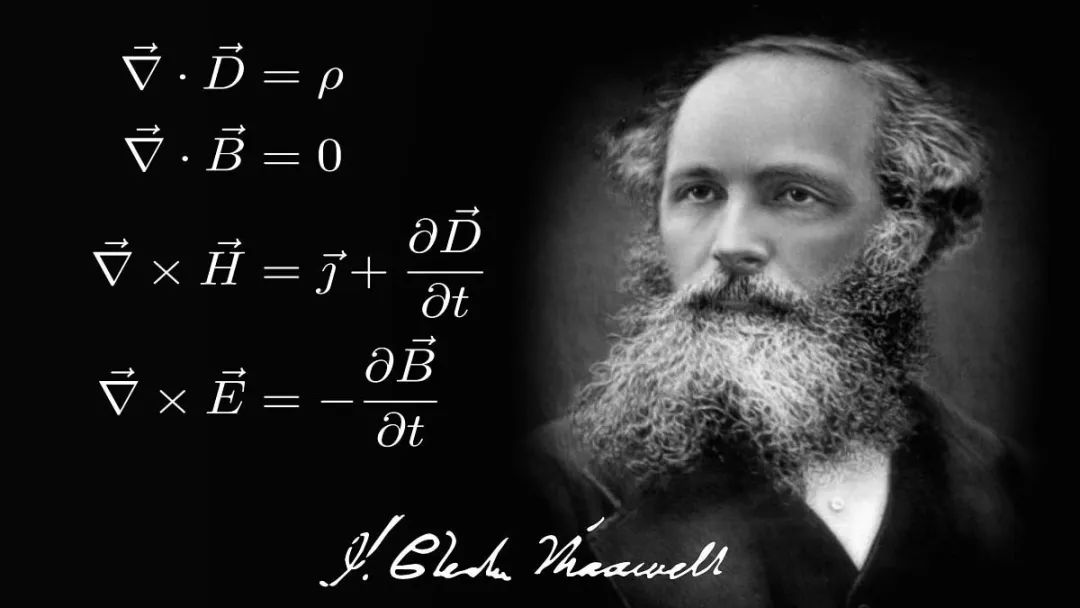

麦克斯韦最初推导出了8个方程,经过后世科学家的修改被优化成4个,这就是今天中学物理课本上的常客——麦克斯韦方程组。麦克斯韦用数学手段成功阐释了电场与磁场的波动本质,从中推测出电磁波的存在,成为电磁学的重要理论基础。

▲麦克斯韦和麦克斯韦方程组

麦克斯韦用纸面上的数学推导验证了法拉第的实验,但从他的数学模型中推导出的电磁波,并不能直接被肉眼观察到,还需要经过实验室的“回炉“验证才能使人信服。于是,麦克斯韦又如法拉第一样,开始苦苦寻找电磁波存在的蛛丝马迹。

直到麦克斯韦去世的8年后,来自德国的物理学教授海因里希·赫兹才让电磁波现了真身。他在其导师的实验室里,制作了一组外形怪异的实验仪器:一个由电池、两组铜球、铜棒与感应线圈组成的电火花发生器,和一个由两个长方形铜杯和铜球组成的电磁波接收器。

根据麦克斯韦的理论,在发生器产生电火花时,所产生的振荡电场会引发向外传播的电磁波,这电磁波会使接收器产生振荡的电动势,并同样产生电火花。经过多次实验,赫兹惊喜地发现,距离发生器数米外的接收器规律性地产生了微弱的电火花!电磁波以这种方式首次真实地出现在人类的视野中。

▲赫兹

电磁波的发现,是人类电磁学研究极具里程碑意义的事件。这一发现不仅仅开创了电磁学研究的新纪元,还直接宣告了无线电时代的到来。

19世纪末,意大利工程师马可尼首次从技术角度审视电磁学理论,并意识到电磁波在未来通信领域的巨大应用价值。他制作出了最早一批无线电发报机,将电磁波作为通信载体,先后完成一系列远距离无线电通信实验。根据实验成果,他成立了第一家电报公司,电磁波这个原本只存在于草稿纸与实验室中的鬼魅倩影,终于开始创造社会价值。

此后无线电技术更是一日千里,为人类通信技术插上了翅膀,同时由于电磁波自身接近光速的运动速度,其被应用于天文观测,开创了射电天文学的一片天地。

19世纪,在两次工业革命策源地的欧洲,不少高校陆续成立实验室,开展系统性的基础科学研究。但这一时期的大学实验室大多脱胎于以往的科学家私人实验室,私人气息依然浓郁,对于科学研究与实验,只局限在曲高和寡的科学理论本身,对研究的方向、应用价值与场景缺乏高屋建瓴的思考与清晰的规划。

科学家与工程师虽然在电磁学领域完成了智慧接力,但在19世纪中后期工业革命风起云涌的年代,基础科学的演进与应用技术的飞跃,却要依靠科学家们的“无心插柳”,这当然是很不可靠的。人们显然要对基础研究的基本范式做出更多实质性的改变。恰在此时,那个实现电磁学理论突破的麦克斯韦,承担了一项革命性的任务,让一切变得焕然一新。

卡文迪许实验室:

“目标引领”与“自由探索”结合的典范

1962年深秋,一位湖南安江农校的年轻农业技术教员在阅览一份《参考消息》上的国际新闻时,意外地从报纸的夹缝中读到了这样一则消息:来自英国卡文迪许实验室的生物学家弗朗西斯·克里克与詹姆斯·沃森共同发现了DNA螺旋结构,并成功破译了上面的遗传密码。二人因此项成就荣获当年的诺贝尔生理学和医学奖。

对于DNA、基因这些时兴的生物学新名词,这位外文水平极好的教员并不陌生,但当一眼掠过这条消息时,依然感到巨大的震撼:原来国外的生物学研究早已深入到分子层面,并向着基因技术大踏步迈进。一直在田间地头苦苦寻觅农作物增产之道的农技教员,在那一刻被点醒,开始重新思考研究方向,冲破传统遗传学理论的桎梏,对培育高产杂交水稻发起挑战。多年后,这位农技教员成为了妇孺皆知的农业科学家,他的名字叫袁隆平。

▲弗朗西斯·克里克与詹姆斯·沃森共同发现了DNA螺旋结构

当时已经享誉世界的克里克与沃森可能并不会想到,他们发现的DNA螺旋结构在震动整个生物学界之余,在无意间点拨了万里之外的袁隆平。而他们相遇、相知、共事并相互成就的卡文迪许实验室,则是20世纪众多影响和改变世界的伟大科学发现的摇篮,至今从这个实验室里已经走出了30位诺贝尔奖得主,其他在基础科学研究领域卓有成就者更是不计其数。除了克里克与沃森,卢瑟福、玻尔这些我们在中学就耳熟能详的物理学大师,也都曾供职于这家实验室。而这座划时代实验室的诞生,则要归功于1871年的麦克斯韦。

麦克斯韦担心英国会在未来的物理学研究领域落后于人,于是他决定创办一家全新的实验室,系统性地培养物理学科研人才。

时任剑桥大学校长的威廉·卡文迪许对麦克斯韦的想法十分赞赏,他为实验室的建设提供了一笔丰厚的捐款。为纪念18世纪英国著名物理学家、同时也是校长亲戚的亨利·卡文迪许,麦克斯韦将新实验室命名为“卡文迪许实验室”。

从建设之初,麦克斯韦就给这个全新的实验室植入了在当时看来相当超前的创新理念。首先,实验室彻底从旧式的私人办公室或宅邸走出来,成为剑桥大学物理学院隶属的独立研究机构。其次,卡文迪许实验室第一次将实验活动下沉到了教学环节,将理论教学和实验活动紧密结合,使实验活动不再是科研人员的专属。这打破了以往“学生做实验毫无用处,只需要听教授讲课即可”的成见,实验室还可以给学生授予正规学位,真正把实验纳入到大学学习的全周期中。

最重要的是,上到管理层的选拔与任职标准,下到日常招生工作,麦克斯韦都制定了详细的规章制度,在保证实验室正常运转的同时,将整体研究方向与目标明确化和清晰化,这就摆脱了以往私人实验室过于“散漫”的工作特质,将实验室的目标导向机制与科学家个人的自由探索精神很好地结合了在一起。

另外,卡文迪许实验室的规模与专业化程度也非以往任何一个私人和高校实验室可媲美:他拥有固定的实验场所、成体系的实验设备和固定的教师与实验人员,还设有专门制造各种专业设备的工厂。麦克斯韦就此掀起了一场“实验室革命”,让卡文迪许实验室成为世界上第一所现代意义上的专业化科学实验室。

在麦克斯韦及其几代继任者的不懈努力下,卡文迪许实验室开始成为近代科学史上具有举足轻重地位的科研机构。在20世纪初的扩建后,研究方向从过去单一的物理学扩展到化学、生物学等领域。

在上世纪40年代,当时的生物学家已经从实验中发现了名为脱氧核糖核酸的高分子物质,并推测这个染色体的重要组成部分,有可能携带着重要的遗传信息,是基因的根源。但对于DNA的认识始终未有实质性突破。

1951年年底,刚刚从芝加哥大学获得博士学位的美国学生沃森申请到卡文迪许实验室进修生物学和遗传学,在这里他遇到了还在做博士毕业设计的克里克。在那一年,克里克刚刚和另外两名青年学者一起提出了关于螺旋体分子X射线衍射的数学理论。他的研究方向引起了沃森的浓厚兴趣,志趣相投的二人遂投入到DNA的研究中。

得益于卡文迪许实验室良好的科研环境与严谨求实的学风,沃森和克拉克在充分吸收前人研究成果的基础上,反复研讨、演算和实验,终于在1953年确认了DNA的双螺旋分子结构并对其完成了破解。他们将自己制作的DNA结构模型公之于众,轰动了整个科学界。

▲沃森(左)和克里克(右)与他们的DNA双螺旋模型

DNA结构的发现,使得生物学研究深入到了分子科学水平,促成了分子生物学这一新兴学科的诞生,引发了“第一次生物科技革命”。科学家得以破解遗传密码,使得从分子层面揭示生命遗传的本质成为可能。这一发现又很快从基础研究扩展到技术应用中,在沃森和克拉克之后,蛋白质合成、基因工程、酶工程等尖端生物科技如雨后春笋般出现,对我们今天的生活产生了极为深刻的影响。

受DNA双螺旋结构发现的震撼与启示,袁隆平开始对当时国内主流的遗传学理论进行深入反思,并逐步摒弃了源自米丘林和李森科的“获得性遗传”思想,重新回归到经典遗传学理论的思路上。

在这种思想指引下,他对杂交水稻的研究终于出现了曙光, 1964年他首次发现了第一棵雄性不育株水稻,后经过近10年的艰苦探索,终于完成了水稻“三系”配套工作,用一套复杂繁琐的育种工程,培育出世界首株籼型杂交水稻,在全国推广后实现了每亩增产达20%的成果,袁隆平的壮举就此在世界上掀起了一场“绿色革命”。

大科学命题、国家实验室、钱学森的意见书

进入20世纪,在第三代掌舵人约瑟夫·汤姆生的领导下,卡文迪许实验室迎来了它的黄金时代。汤姆生在任内推行了一系列制度改革:比如建立新的学位制度、面向全世界延揽科研人才、组建研究课题组等。受此激励,成批的科研青年才俊争先恐后地汇聚于此,大量举世瞩目的重大科学发现与成果在这里产生,并开始涌现出不少诺贝尔奖得主。此时的卡文迪许实验室,俨然一座傲立于世界的物理学研究殿堂与实验科学中心。

当然,并不是所有来到卡文迪许实验室的青年学者都能得偿所愿,学有所成。来自丹麦的尼尔斯·玻尔在1911年被汤姆生招进来做博士后研究后,就陷入了迷茫。原本汤姆生建议他去做一些关于阴极射线的研究,这一方向也正是汤姆生科研工作的重心。但对此玻尔却兴味索然,毫无动力。趁着休假,他赶赴曼彻斯特拜访友人,偶然结识了曼彻斯特大学物理系教授、曾是汤姆生学生的卢瑟福。他领导的放射现象研究实验中心、以及他针对原子结构提出的“卢瑟福模型”都让玻尔分外着迷,于是他毅然决然地从久负盛名的卡文迪许实验室离开,转入卢瑟福门下,开始了原子结构的研究工作。

就在自己学业和事业迎来转机之时,玻尔又结识了来英国访问的德国哥廷根大学物理学教师冯·卡门。两个年轻人研究方向迥异,前者聚焦于原子结构等微观世界,后者则在钻研空气动力学,但这却丝毫阻碍不了两位学者从此建立长达数十年的友谊。

在投奔卢瑟福后,玻尔的科研事业突飞猛进。1913年,玻尔在他发表的三篇重要论文中提出了原子结构的新模型——玻尔模型,他创造性地引入量子化概念探究原子内电子的运动规律,对其导师提出的“卢瑟福模型”作了重要补充和发展。这一模型的提出深刻影响了日后原子物理学和量子力学的研究走向。多年后,玻尔与德国物理学家海森堡联合开创了量子力学哥本哈根学派,成为与爱因斯坦、普朗克齐名的量子力学旗手之一。

玻尔见证了又一个科学百花齐放的时代,这一时期,不仅有量子力学的横空出世,还有以流体力学为基石的航空工程的突飞猛进。而他在英国偶遇的冯·卡门正好是当时流体力学界的领军人物。在他们初次相见的那年,冯·卡门就提出了著名的“卡门涡街”理论,对当时盛行的空气动力学原则产生了颠覆性影响。

1930年,冯·卡门接受了来自美国加州理工大学的邀请,担任新成立不久的古根海姆实验室主任。由于本身是工程学专业出身,自己也参与过一些飞行器的研制工作,加之在20世纪初,航空技术一日千里,空气动力学理论投入生产应用的速度加快,冯·卡门并没有拘泥于纯理论研究,而是通过实验不断推动理论研究在工程领域中的应用。他指导建立了美国第一座风洞,在提出了附面层理论与超声速阻力原则后不久,就主持进行了美国首次超音速风洞实验,在喷气动力与液体火箭动力方兴未艾的年代,冯·卡门为美国航空航天领域积累了雄厚的技术储备。

30年代中期开始,冯·卡门的研究重点开始转向火箭技术,1936年更是在古根海姆实验室成立了由5人组成的火箭研究小组,专门研制各种实验型液体动力火箭。也正是在这一时期,随着科学研究与探索的不断深入和细化,跨专业多学科交叉融合的科研理念开始出现,基础研究工作越来越依赖于高昂的资金投入和大规模的协调配合。特别是在两次世界大战战火的催化下,基础研究需要清晰的宏观目标作为战略引领——这些都被后世的科学家总结为“大科学”概念的特征。在“大科学”这一新的时代命题面前,卡文迪许这样以大学为平台发展起来的专业化实验室就多少有些力不从心了,于是国家力量开始走到前台,开始为基础研究注入新的动能——国家实验室出现了。

1944年,冯·卡门和他的火箭研究小组联合组建了“喷气推进实验室”。这座实验室是由美国联邦政府资助成立的国家实验室。在国家力量的强有力推动下,产业界、学界和政府的资源被汇聚到一处。

在喷气推进实验室里,冯·卡门既是皓首穷经的理论学家,又是富于创造的工程师,更是注重效率的项目管理者。在他的领导下,喷气推进实验室成功研制了一系列火箭发动机,为日后美国的太空计划提供了源源不断的动力保障。

在当初的5人火箭研究小组中,有一个来自中国的面孔,他是冯·卡门最为倚重的得意门生,当时首屈一指的喷气与火箭动力专家——钱学森。

1954年,钱学森冲破重重阻拦回到祖国,毅然投身于祖国的国防建设中。在归国后不久,他给党和国家领导人提交了一份重要文件,这份文件不是他的最新研究成果,也不是国外相关技术资料,而是《建立我国国防航空工业的意见书》——一份关于火箭技术研发工作的纲领性文件。在意见书中,钱学森就航空工业的部门设置、组织机构、科研单位以及长远规划等宏观建设问题提出了自己的建议和方案。

在国外浸染多年的钱学森十分清楚,要让中国的航空航天技术从一穷二白的荒地上成长起来,需要的不是几个关键技术的引进、也不是个别科学天才的引入,而是需要提纲挈领的整体规划,需要国家力量作为后盾,从成立一系列研究所推动基础研究建设开始,将科研成果深入到技术应用、生产建设和人才培养等方面。在钱学森的脑海里,基础研究已经高度嵌入到国家科技发展的战略体系之中。

▲上海钱学森图书馆里的钱学森头像

也正是在这样的思想指导下,与火箭相关的领导机构开始组建,各专业学科的科研院所纷纷成立,相关生产厂家相继开工建设,各高校也根据要求调整专业设置。一条从科研到应用,再到生产和人才培养的清晰链条开始形成,这才有了后来“两弹一星”的光辉伟业。

从赫兹的“无心插柳”,到麦克斯韦的卡文迪许实验室,再到冯·卡门的国家实验室,以及钱学森的建言献策。基础研究是如何跳脱出纯科学探索的理想化窠臼,触发一系列技术革新与产业革命,成为支撑起现代科技文明万千广厦的基石。加强基础研究,提升基础研究水平,是任何社会任何国家都绕不开的重要议题。

而在技术急速迭代更新的当下,世界已经步入“大科学时代”,基础研究一旦取得重大突破,就能催生出颠覆性的科技创新,直接带动生产力的跨越式发展,从而对社会经济生活面貌产生深刻的影响。面对新的时代要求,以服务国家战略和促进高质量发展为目标引领部署基础研究工作,加强基础研究工作的体系设计,真正产出一批对世界发展和人类文明进步有重要影响的原创性科学成果,是我们需要共同思考的时代命题。

出品:科普中央厨房

监制:北京科技报 | 北科传媒

欢迎分享到朋友圈

公众号、报刊等转载

请发邮件至bjkjbeditor@163.com

未经授权谢绝转载,违者必究

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国