关于赵州桥的内外方位与桥头关帝阁修建背景的几点思考

北京古桥研究院 王锐英 王毅娟

Thinking of the inside and outside of Zhao zhouqiao bridge and the construction background of Guandige bulid

Beijing ancient bridge academy Wangruiying,Wangyijuan

摘要:本文探讨赵州桥与桥头关帝阁之间的关系。主要从桥梁的内外方位出发论证关帝阁修建位置的含义,以及对赵州桥的修建及其稳定性的影响,可以判断关帝阁的拆毁是不利于赵州桥的稳定的。

关键词:赵州桥;关帝阁;平棘古城;桥梁内外方位;桥台稳定性

一、桥梁的内外方位

每看三国故事,一路人马无论是杀出城外或退回城里,无论是攻城还是守城,总是出现城门、护城河与吊桥的景象,这可以说是中国古代城池关口的三大建筑要素。在中国古代建筑的城门、大门或关楼之外,多数都是有河、有桥的。虽然许多桥梁是不分内外的,但是像护城河、护城河桥即具有边界、护卫性质的河与桥梁,肯定要分别内外的。

对于非护城河,如果它位于一座城池的防御圈内,一般也是如此“设置”其内外的,如北京宛平城的西门、城外的卢沟桥和永定河三者之间的相互关系即是如此。扩大来看,其它号称北京四大拱卫之桥的朝宗桥、八里桥等,虽然它们分别距离北京最近的城门都在10几公里或20几公里以上,可以说都是北京城防卫圈外围之“护城桥”,都有内外之分。

一座桥,如果有着护卫和分界作用,河流就是界限,根据其护卫的区域就可以确定此岸还是彼岸、桥内还是桥外、城里还是乡下,甚至天上还是地下,而城墙和城门一定是修建在其内侧。这些讲究既是桥梁实际功用的表现,久而久之也就成为桥梁文化的重要寓意象征,成为人间与皇家、人间与仙境、人间与鬼界,甚至蛮荒与文明的分界线。

二、赵州桥的内外是如何区分的呢?

那么赵州桥是否有内外之分?如果有内外,又是如何区分的呢?而且与建在南桥头的关帝阁又有什么关系?说到这,这就引出本文的核心问题了,即为什么在赵州桥的南桥头而不在北桥头修建一座城关?

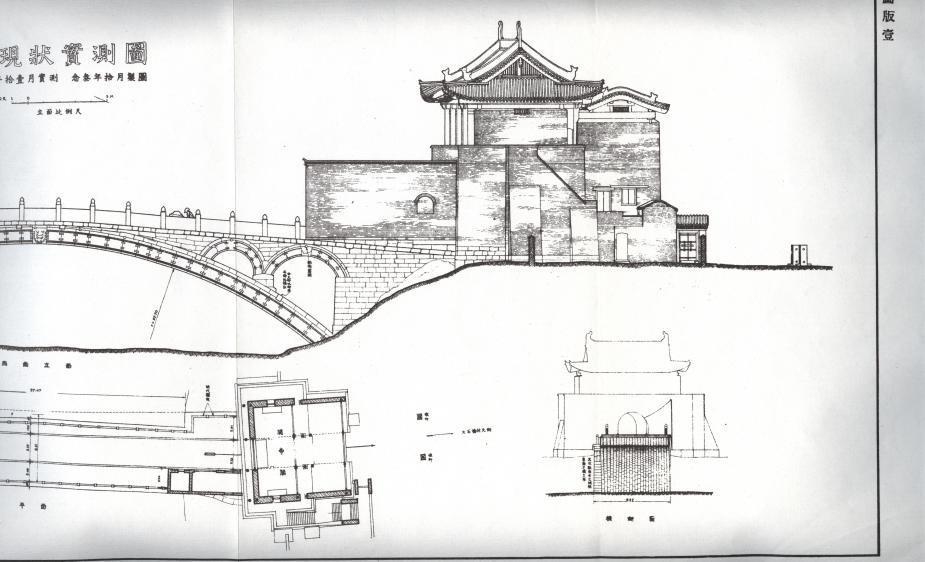

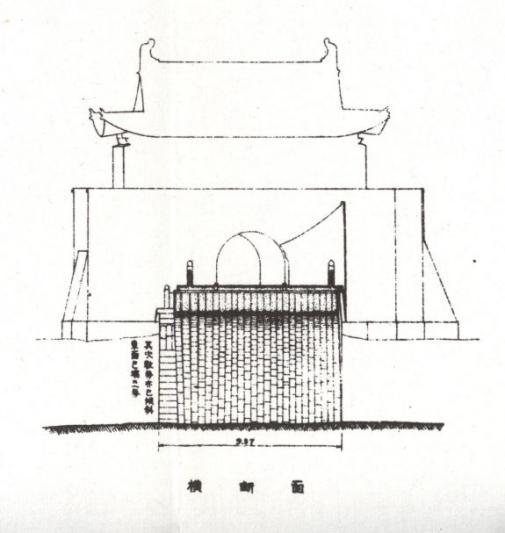

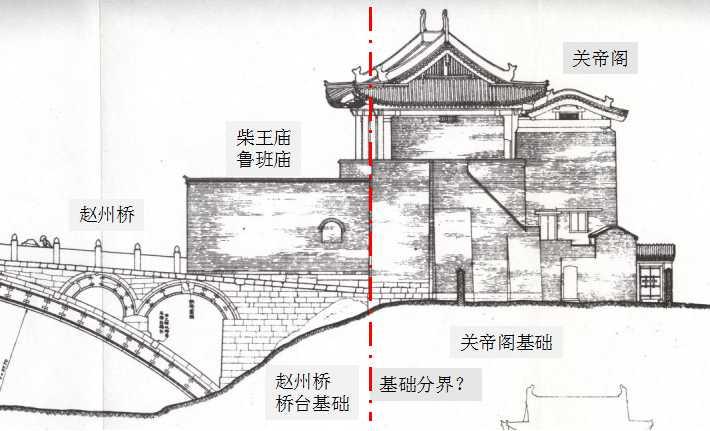

赵州桥和关帝阁(南桥台抵在关帝阁基础上),民国期间

1933年安济桥实测图,梁思成——赵州桥南桥头局部

赵州桥即安济桥,又称为大石桥(下述一般称为赵州桥),位于赵县即古代赵州城(下文均以赵州代赵县)城南洨河上,北侧距离赵州古城的南城门“临洨门”五里地,南侧紧邻大石桥村。对于赵州桥的内、外之分,本文提出可能有着下述几种情形:

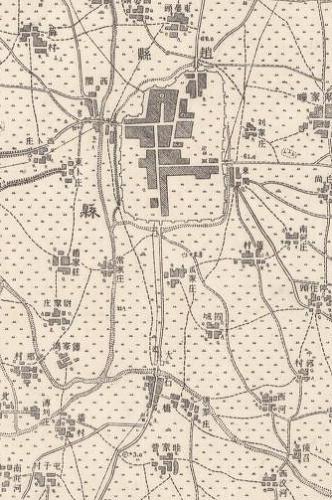

赵州(今赵县)与大石桥(赵州桥)地图

第一,以赵州城为内。

赵州桥可以成为赵州城的南侧外围护卫,洨河即为界河,则河北为里、河南为外。譬如有敌从南侧进攻赵州,则赵州桥即为赵州城的首要防线。不仅从护卫性质的军事分界来说,即使将此处洨河作为赵州地盘的南侧边界也是可以成立的。即使如此,还要分为下述三种可能性:

1、赵州城的“临洨门”即为赵州桥的三位一体的护城大门,虽然这道“护城河桥”距离临洨门远了点(据记载临洨门前是有护城河的)。其实更恰当的临洨门应该建在赵州桥北桥头最为合理。考虑许多城池情况,五里地可能不算太远,作为外围防御设施还是合理的。

据说赵州城垣的轮廓在宋时初定,也有专家曾提出“这个城池在汉代就有”的观点。位于现在赵县的古赵州城是否早于赵州桥建成还需考证。再者,根据历史记载,赵州城外的护城河宽10丈,深10尺,引洨、清两河之水环城而过。若是赵州城自身有护城河,那么赵州桥只是其外围防线。

2、作为外围防线,也有在临近桥头位置修建栅门以当门户的情形,或者说既然赵州桥南桥头有一座桥头堡——关帝阁,那么其北桥头也就有极大可能存在过另一座桥头堡式的城门。否则就有一个疑问:关帝阁建在南桥头有何道理?

在桥头甚至在桥上修建桥头堡、牌楼、亭子等附属建筑的有很多,一般作为桥梁本身的结构起装饰、标识、防卫和供人歇脚、避雨等作用。甚至像卢沟桥,干脆修建一座宛平城。所以,按照功能需求,赵州桥首先应该在内侧即北桥头,其次在南北两个桥头都建桥头堡方才相称。那么,北桥头位置是否曾经建有城堡、门阙,值得详加考证。

3、古赵州城是离桥这么远吗?考察赵州的历史,恰恰可以发现原来古赵州离洨河很近,这就是平棘古城。

根据历史记载,“平棘县,西汉初置县,治所在今赵县城南三里的固城村。原来此地有二土山,位于北者为大平棘,位于南者为小平棘,因山顶平多棘而得名。后汉时称为南平棘。”这个固城之地的汉代平棘县城几乎紧邻洨河。如果说平棘北城门距离赵州南城门三里地的话,考虑平棘城的大小不会比赵州古城小多少,那么平棘的南城门几乎逼近洨河北岸。

阚骃十三州志:“平棘,本晋之棘蒲,战国时改为平棘。旧志或谓平棘在棘蒲之南,后移治于棘蒲,故以故平棘为南平棘也。”也有说棘蒲为现今的赵州,似乎以前说为确,棘蒲即平棘。

另有文献说:“固城是赵县最古老的村庄之一,距现在已有2100多年了。该村在西汉时叫平棘,因其村西北有平棘山而得名。西晋时,把棘蒲(今赵县城)更名为平棘。原平棘(今固城)即称为南平棘。后来称其为故城,又演变为固城,沿用至今。”

提到赵州平棘县和洨水,《水经注疏》卷十云:“洨水又东径平棘县南,有石桥跨水,阔四十步,长五十步,桥东有两碑。”又关于石柱,“平棘县南门夹道有两石柱,翼路若阙焉。汉平棘故城在县南。”看来,不仅平棘县城有南门,汉平棘故城即南平棘还在这个平棘县南,更加靠近洨河。

“北魏置赵郡治平棘。隋开皇元年(公元581年)改赵州为赵郡。开皇三年(公元583年)罢赵郡为赵州,平棘县改隶赵州。开皇十六年(公元596年)在平棘县置栾州,辖平棘、宋子二县。大业二年(公元606年)废栾州,平棘、宋子二县改隶赵州,治所平棘。大业三年(公元607年)宋子县并入平棘县,同时罢赵州为赵郡,辖平棘、高邑等。”上述记录,可以看到自汉代起平棘即已存在,而在赵州桥修建前后的70余年间,平棘城还多为郡治所在,与赵州桥其有着更加紧密的关系。紧邻洨河的平棘城门,加上洨河上的大石桥,如果其城门临河而不与桥梁相对,其可能性相当小。

据《唐故昭武校尉、兵部常选、上柱国邢公墓志铭并序》“志主邢超以永泰元年三月十八日终于平棘县洨阳里私第,春秋八十有四。夫人渤海高氏享龄七十有八,以永泰元年四月六日终于私第。”可知平棘县还有洨阳里,而洨阳里应该紧邻洨河与大石桥的北岸。

另外,五代时赵州地几易其主,但赵州治所均在平棘。宋朝大观三年(1109年)升赵州为庆源军节度。宣和元年(1119年)升为庆源府,治所平棘。靖康二年(1127年),庆源府为金所辖。金天会七年(1129年),庆源府改为赵州。天德三年(1151年),赵州更名沃州。正大二年(1225年),沃州归元所有。元太宗六年(1234年),置永安州,治所藁城,辖平棘县。七年(1235年),废永安州,平棘县改隶赵州,为州治。从五代到宋、金、元时期,平棘绝大多数时间也为赵州治所。直至明洪武元年(公元1368年),才将平棘县并入赵州。

清光绪丁酉《赵州志·舆地志·古迹》:“冯唐宅:在州治南三里平棘故城内。今废。(引旧志)”从上述各种文献记载来看,平棘故城距离赵州桥相当近,其南城关作为赵州桥的内侧关城有着极大可能。

在赵州桥修建之前,紧邻这个洨河古渡口修建平棘县城是值得考量的。正如同北京宛平城修建在永定河古渡口处一样,借助自然河流修建城堡和城门外的桥梁是许多古城的做法。另外,赵州古城棘蒲、北平棘、南平棘,甚或赵州桥古渡口几处之间的关系,包括治所迁变因素如洪水、战争等影响值得深入研究。依此判断,对赵州桥北侧及附近的平棘古城做详细的考古勘察,以说明赵州桥与赵州古城、平棘古城的相互演变关系是很有必要的。

所以,洨河作为平棘古城的“准护城河”,赵州桥为其“准护城河桥”可能是有一定道理的。虽然还无法完全解释关帝阁的位置问题,但从对应关系来分析,既然北边有“城门”,南边对称地修建一座城堡,其后衍变为关帝阁的可能性,还是可信的。

第二,以河南的大石桥村为内。

如此,则河北为外,河南为里,只在桥的南头修建关帝阁这样的桥头堡就有了充分依据。此论成立的前提,取决于赵州桥与大石桥村是否可以等价而观,桥、村建筑的一体化和护卫关系是否成立?从历史资料来看不排除对大石桥村来说,曾经有过来自河北岸赵州方向的威胁。特别是赵州桥所处位置的洨河,是否曾经作为洨河南部相当大的一片区域的军事“界濠”?

可以判断,如果只是单独在南桥头修建关城的话,应该先有城堡后有关帝阁。甚至不排除先有城堡后有赵州桥的可能。

关帝阁之下的锁桥关城似乎佐证了大石桥村将洨河、赵州桥作为其护卫体系的可能性。如此的话,大石桥村在历史上是否可能存在过一个小城堡,很值得考证。如果关帝阁及其前身即大石桥村“古城堡”的北城门出于防卫而建,在明代的可能性很小,明之前的元代或宋代可能性最大。因为只有宋元时期有着来自北方的巨大的外部威胁。

据历史记载,自赵州桥修建以来,许多朝代均在河北正定、赵州一带发生过激烈的战事。如天宝十五年(756年)正月安禄山派史思明、蔡希德引兵攻占常山郡城真定后,乘势攻占河北大部分郡县。此后,唐朝派李光弼、郭子仪先后率军平定河北。在常山郡、赵郡及其周围地区与史思明叛军进行了残酷的争战,使这一带不少城垣遭到不同程度的破坏。藩镇割据时期,前后共有12代成德军节度使相继割据恒、赵等州,他们在其控制的区域内,不断扩建城垣、修筑府第,强化统治,不仅使恒州城的规模和城市建筑不断发展,而且也使赵州城及一些县城的防御能力得到了提高。

特别在辽金元与北、南宋时期,此地区征战异常激烈。如北宋时期,是真定府、赵州一带城市相对集中、中心城市的城垣建筑迅速发展的一个重要时期。在金灭北宋的"靖康之役"中,地处太行山东麓的井陉、获鹿、真定等城垣,曾经是宋朝军民抗击金兵最为悲壮顽强的地区,也是金朝军队烧杀最残酷的地区,这些城市遭受兵燹破坏最为严重。据《赵州桥志》记录:在金大定二年(1164年)前后,仅赵州桥就曾经两度局部严重坍毁,当时处于宋、金战争拉锯地带,由于战火影响,很有可能。当时,北宋对河北地区城市的军事防御职能十分重视。宋真宗景德元年(1004年)宋辽缔结"潭渊之盟",标志着宋辽之间对峙关系的缓和。次年二月,赵州开始完葺城垒,安定民心,使储集有备,粮食无乏,借以安置北部邻州流民。熙宁七年(1074年)冬季,出任河北西部察访使的沈括,针对当时洨河流域受灾严重、饥民困苦的实际情况,奏请朝廷以工代赈,拓展赵州城,不仅提高了赵州城垣的军事防御能力,扩大了城垣面积,而且解决了无粮农民的衣食,深得朝廷赏识和民众拥护。

诚如上述,按照军事防御要求和借助天险布设工事的常识,洨河和赵州桥应该是防备北方敌人进攻的重点防御体系的组成部分,至少应该作为赵州城所在区域的二级防线枢纽。为此,面临来自北方的威胁,在赵州桥南桥头修建一座堡垒是极有可能的。如是,则这座堡垒就是后来的关帝阁的前身。也就是说提供了这种可能性,随着战争结束,堡垒作用减弱而应该拆除而未拆除,只因其地势最高、位于村口,加之在遗留的城垒之上建设关帝阁最为便利也顺理成章,甚至可能就是借助原有城垒加以扩建。据梁思成考证关帝阁的记录,当时就曾经提出其修建年代可能为元末明初。姑且可兹其证,也不排除更早到宋代的可能。

第三,与上述护卫因素不同的还有就是税关的设置。

多数情况下税关是要分内外的,而且也应该设置在桥梁内侧。作为体现地方管辖领域和权限地位需要,北桥头以呼应赵州城关才是设置税关的最佳选择。至于为什么设置在南桥头,理由难以确证。

据历史记载,赵州桥下曾经设有南北码头(明嘉靖年间),以供人员和货物运输需要。赵州桥应该是东西水运(直到解放前后还有)和南北陆运之枢纽。如果设有码头,最便捷之处应该是紧靠近桥头位置。可是关帝阁已经“上桥”了,在南桥头的两侧上下桥最便捷之处,几乎让关帝阁所阻挡。虽然码头或者远离桥头,未便不可,但也是极其不方便。所以从方便码头贸易和税收角度看,这座关帝阁建得不是地方。

第四,关于关帝阁的朝向。

关帝阁朝向首见二篇记载,但有矛盾。一是1934年梁思成《赵县大石桥即安济桥》指出阁由前后两部分合成,卷棚为前殿,后部大殿为正殿且在其前檐下有匾,则阁面向南方。1952年11月的刘致平《赵县安济桥勘察》则指三开间歇山单檐的大殿之后带卷棚之殿,似指阁面北为正。本文认为阁正面应朝向南方,一是通常建筑皆坐北朝南的规则;二是前置卷棚殿以作为屏障并符合前殿小、正殿大的递进规矩;三是从民国照片看阁后面向赵州桥一侧虽有匾额,但门窗似有似无,至少很不彰显。关帝阁朝南而立证明极有可能它不是原初建筑。

三、关于赵州桥与关帝阁的选址问题

第一,为什么要建关帝阁?

关于赵州桥关帝阁,多数文献记载其建于明代,毁于抗日战争时期。有关历史记录摘要如下:

“明代隆庆元年(公元1572年),在赵州桥南端建成三义庙,清代改名关帝阁,城台连结正殿。明代崇祯二年(公元1629年),增建关帝阁前殿。清代道光元年,在关帝阁东西两侧建柴王庙和鲁班庙。”

“赵州南去驾横桥,洨水西来涌势迢。万灶合烟笼短棹,长虹嵌石跨青霄。棘山竦矗凝朝岫,帝阁窿崇起夜潮。仙迹茫茫何所见,白驴飞渡有人谣。”王懿,康熙初年人。咏赵州桥的诗只有这一首明确提到了关帝阁,但晚在清初。

“民国二十六年(公元1937年)十月,日军飞机炸毁赵州桥头关帝阁。”

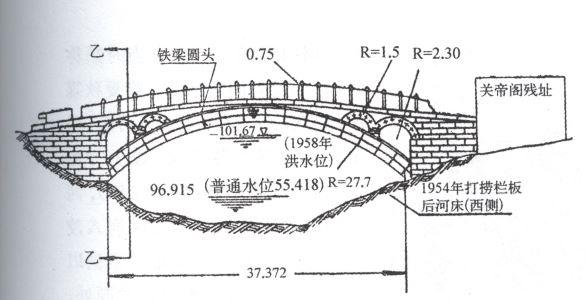

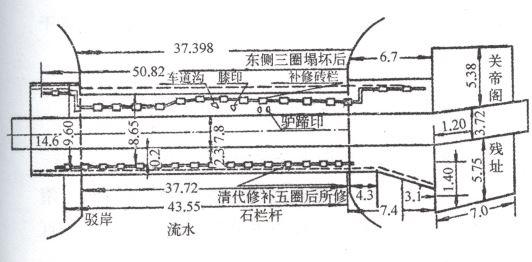

1933年,中国营造学社来此考察时,“那歇山顶的三楹大殿还屹立于砖砌墩台上。”1955年,大殿已毁,仅余墩台,也残缺不全了。经实测,墩台宽14.8米,深8.5米,残余高6米左右。城台结构是砖墙身,条石墙基,墙基底皮在桥面下3米处。台北面与桥轴线成94度钝角,而非正交。台四角每隔20行砖以压砖木板联结,台中央辟门洞,宽3.8米;门洞上口作弧券形,上嵌石匾刻“辑宁”二字。辑宁有安抚安定之意,同时辑即车,也表达了车马舟楫交通的通畅安定的意义,应是此阁之本义。其中“宽”似为东西向尺寸,“深”似为进深即南北向尺寸。墙基底面比桥面低下3米,其下是何基础尚不清楚,这一点对于南桥台基础很重要。

赵州桥南侧关帝阁残址现状位置图,1959年

为什么要建关帝阁?不得不说到关帝崇拜。

关帝崇拜兴于两宋,盛于明清。至今关帝阁、关帝庙火遍神州,被及四海。全国各地关帝庙无数,除了街道路口处,在城门里外,甚至城门上也是常见的,如北京内城9个城门中有8个城门的瓮城里都建有关帝庙。但基本上都是附加在城门处的建筑,基本上没有城关本身就是关帝阁或关帝阁就是城关的情况。但有一例城关似乎就是关帝庙的情况,颐和园的宿云檐城关位于颐和园的西北部,城关额曰“宿云”,又称贝阙,俗称关帝庙。

在许多乡村的村头、路口,历史上普遍建有高阁,名称五花八门,不仅有关帝阁,还有三官阁、白衣阁,大士阁、玄帝阁、真武阁、文昌阁、玉皇阁、北极阁,等等,其中尤以关帝庙居多,如山西洪洞街口的关爷楼。

赵州桥本身就是一座神物,围绕这个神物建造关帝阁也是可以理解的。但是建在赵州桥的何处,则是值得仔细考量的。

其中就有镇物——文化和迷信因素可能在起作用。

洨河是一条旱季温驯、雨季暴虐的河流,历史上洪灾无数。面对滔天洪水,中国传统除了物理上的导治,便是文化上禳灾斗法,讲究以铁牛、石狮震慑水害,以饕餮、蚣蝮等怪兽吸水。那么,以关帝镇守桥头,一则抵御外侵,二则稳固堤岸桥梁,自是心安理得。

所以,让关帝阁压向桥头、锁住堤岸,甚至在桥上紧挨着关帝阁又修建了鲁班庙、柴王庙,均为针对大地震、大洪水等精神文化意义上“镇物”,也以此保佑着赵州桥岿然屹立了1400余年。

第二,关帝阁为什么建在赵州桥的南桥头?

本文分析南桥头的基础很可能就是关帝阁及其前身古代关城的基础。总结前述,赵州桥的关帝阁至少存在着三个历史之谜:

1、关帝阁河岸选择之谜。

关帝阁为什么建在南桥头而没有建在北桥头?作为关城,似乎要防卫着赵州方向的进攻,一定有着极为特别的原因。

本文探讨提出比较合理的推测之一,就是北桥头附近曾经有过关城即平棘古城的南城门,为了对称而在南桥头修建了关城,其后这个关城演变为关帝阁。

之二,就是赵州桥曾经作为赵州南部地区的第二道防卫体系,在其南桥头修建过城堡以防备来自北方的威胁(以备不得已放弃赵州城),其后这个城堡演变为关帝阁。

之三,就是在赵州桥之前,作为洨河古渡口,或者赵州桥之前身如浮桥或梁桥时期,曾经在其南北两岸都修建过城堡,北岸即平棘城的南关,其后湮没无闻;南岸城堡则逐渐颓圮,其后演变为关帝阁。这个原因与下面的位置之谜和轴线之谜有关。

之四,估计赵州桥南侧最受洪水威胁,屡建屡毁。

2、关帝阁在桥头具体位置之谜。

一座阁楼式的庞大庙宇,建在桥头南侧如此近之不能再近的、几乎压上桥面的地方,一座过街楼几乎完全锁住南桥头而非北桥头,既对交通造成极大不方便,又非赵州的主要方向,而且也不符合中国传统文化中看重桥北为阳的观念,直把赵州桥变成关帝阁北面阴影中的一座“山阴之桥”,桥头如有冰雪则难以融化,难以通行,难以理解。

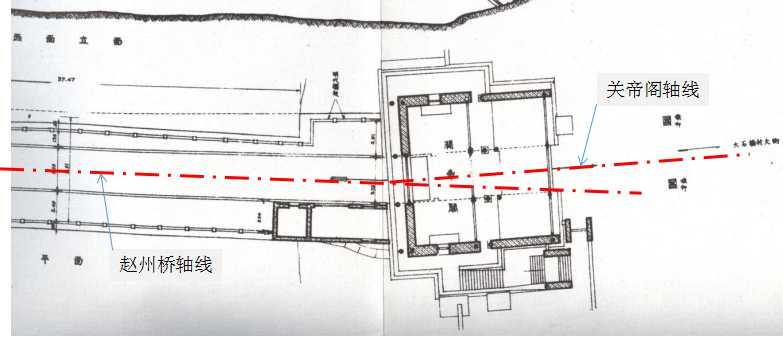

3、关帝阁与赵州桥轴线之谜。

值得注意的是关帝阁及其城门洞虽然正对着赵州桥南桥头,但阁楼及其门洞的轴线并没有与赵州桥的轴线重合,而是相差了4度的小角度(据考察报告关帝阁台基北台面与赵州桥相交角度为94度),即门洞轴线向东偏转了4度。

赵州桥与关帝阁轴线关系图,梁思成

如何解释这种现象?

赵州桥轴线与通过大石桥村南下道路的轴线不一致,从地图来看倒也很好解释。洨河按走向实际位于赵州西南,自西北流向东南方向,较为顺直,方位角接近135°;赵州桥呈东北—西南走向与洨河垂直相交,方位角大约225°。通过赵州桥的道路为赵辛路,其河北段为从赵州南关出来的石桥大街,河南段为通向柏乡县的赵辛路,整体呈北偏东—南偏西走向,方位角分别接近190°到195°,与洨河交差55°到60°。正是因为赵州桥不在南北走向,由此导致赵辛路与赵州桥的方位角相差35°到30°,导致河北段的石桥大街到达赵州桥前要逐渐右转35°,过桥后则要逐渐左转30°才能够接上河南段的赵辛路,这就是关帝阁轴线与赵州桥轴线相差的原因之一。

显然,首先可以看到,赵州桥的修建直接选择了与洨河直交,既简单方便也稳固安全。其次,赵州桥位于赵州城南关出来后的最直接、最便捷的过河位置,也就是古代的渡口位置,且是距离平棘古城最近的过河位置。似乎还应向下游走一段距离更好。应该说先有赵州再有赵州桥,或者说先有道路和渡口,再有赵州和赵州桥,那么赵州桥桥址实际上也没有可选余地。从平棘古城到赵州古城及其南向大道的走向看,可以判断赵州桥桥址几乎没有什么余地可以选择,就是直接在洨河古渡口处建成的。

但是,第三,难以解释不知为了什么原因,把几乎与赵州桥一体化的关帝阁仅仅扭转了4度,既不与桥梁轴线一致,也不与道路轴线一致,还给关城下的桥头交通造成了一定困难。如果是出于军事防御而增加“阻力”的需要,这个角度又偏转得太小了。

其中一个缘由,可能在于通向大石桥村的南向道路历史上并没有马上转向30°,而是只转向了4°,直到穿过村庄后才大幅度转向。这只是为了使关帝阁正对穿村大道。

另外一个缘由,那就是有否可能在建赵州桥之前,即在这个古渡口的南岸位置就建有关城呢?如果关帝阁所在的古关城曾经很早就存在,而且早于赵州桥,加之河道的变迁,逐渐出现4°的偏差是完全说得过去的。如此的话,就可以同时解释上述三个谜团,能够回答为什么在南桥头修建关帝阁的问题。

据前述参考文献,在能够看到的赵州桥南桥台勘测资料中,未见到关帝阁基础与桥台之间的叠压关系的考察。有勘探资料说“南桥台南墙外6.2米处探测,既无台身也无台基。”但其探孔应该刚好正处于关城门洞之下,并未涉及到关城基础。所以,这还是需要再加勘察的。

四、关帝阁关城对赵州桥结构体系的作用分析

1、对赵州桥现工作状态下的基础稳定分析

根据石拱桥的力学体系,一旦桥台基础发生变位,将直接关系到全桥的安危。据相关文献一和文献二对赵州桥现工作状态下的基础稳定分析,指出在不考虑台背土压力情况下,桥台基底最大应力和抗滑稳定性不能满足现有桥梁规范的要求,只有抗倾覆稳定性能够满足要求。也就是说桥台有发生不均匀沉降和由拱券施加的水平推力作用下发生桥台后移的可能性都很大。当然,赵州桥已经屹立了1400年,所以肯定有另外的因素起作用。

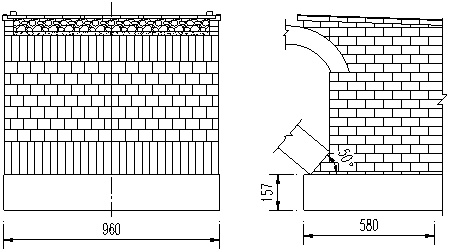

上述分析计算是根据《中国古代桥梁技术史》中对桥台勘察结果,拟定桥台形式及尺寸为:基础底面尺寸宽9.6m,长5.8m,基础厚1.57m。桥台基础模拟如图所示:

a) 桥台剖面图 b) 桥台侧面图

赵州桥桥台基础尺寸示意图(茅以升《中国古代桥梁技术史》)

按文献二,台背填土按主动土压力计算,基底摩擦系数采用0.35,计算活载采用4.5kN/m2(不包含温度作用效应)。根据《公路桥涵地基与基础设计规范》 JTG-D63-2007中按浅基础分别计算基底最大应力和抗滑稳定性。具体计算结果比较如下:

根据《中国古桥技术史》中记载,“桥台持力层为第四纪冲积层,轻亚粘土,基底最大承载力约为440kPa”,而计算最大应力为552kPa,大于容许值;抗滑移稳定性系数应该大于等于1.2,而计算结果为0.6,小于容许值;抗倾覆稳定性系数应该大于等于1.3,计算结果为7.3,符合要求。

究其原因,首先与对桥台基础的了解至今不全面彻底有关,其次据说“与该桥的短桥台设计有关。桥台基础顺桥向仅为5.8m,基础面积和抵抗距均较小,致使基底应力较大。另一方面,计算中为偏于安全考虑,台后采用了数值较小的主动土压力,这样基底弯矩偏大,而抗滑水平力偏小。”

为此,不得不考虑加入台后土体的弹性土抗力因素,再进行计算验证。其主要观点是将土体视作弹性变形介质,它具有随深度成比例增长的地基系数。据文献二计算结果:基底水平位移最大值为1.73mm,非常小了;基底最大应力值450kPa。由计算结果可知,“考虑桥台后土体的弹性抗力后,基础的水平位移、竖向位移以及桥台的顺桥向转角都比较小,基底最大竖向应力与持力层的允许承载力相近,但还是偏大。”

另外,“计算中并未考虑桥台侧墙的作用,根据过去的维修加固照片显示,赵州桥桥台侧墙重新砌筑时曾向下发掘,但侧墙基础是否与桥台基础砌筑在一起已经无法考证,但实际侧墙对桥台抗滑能力应有一定的贡献。”

2、关帝阁对赵州桥的稳定性贡献探索

近年来对赵州桥的实地勘察发现,南北桥台其两侧侧墙出现裂缝,桥面接近桥台部位有局部石板下沉现象。目前尚不清楚其确切原因,只能持续观察和监控。但从其现象来看,再结合上述稳定性分析的未解之谜,本文猜测可能与关帝阁及其基础有着极大关系。

赵州桥南桥头基础与关帝阁基础位置关系的推测图,梁思成

从力学和稳定性上看关帝阁对赵州桥的利弊影响,关帝阁及其附属建筑如果压上桥台,将极大地增加桥台的竖向荷载,使得基底压应力更加显著增加,这是极其不利的。而如果关帝阁没有压上桥台,反而是桥台压在了关帝阁基础之上,那么对赵州桥就是极其有利的。

另外,即使没有相互叠压关系,关帝阁基础也可以稳稳地抵住桥台或桥台侧翼墙(见图中的基础分界),将极大地增强桥台的水平滑移稳定性。这样看来,关帝阁作为“镇物”是否歪打正着地做了赵州桥的合理配重?或者更加大胆地推测,赵州桥修建之前的早期渡口就已经建有关城,其后赵州桥依靠其基础建立桥台未为不可。

而相对来看,赵州桥的北桥台是否抵在了平棘古城城门基础上呢?

所以,也可以合理地推测或怀疑到,至今毁弃了关帝阁及其台基,对赵州桥的整体稳定性是否带来不利影响呢?从邢台地震后南部桥台的损害较北部桥台为轻的情况看,也可以证明其作用应该是存在的。

一座关城几乎建到桥上,必将对桥梁基础和上部结构的受力体系造成相当大的影响。同时,它的建造者起初也应该考量到这种影响,甚至合理地利用了这种影响。

北 南

南

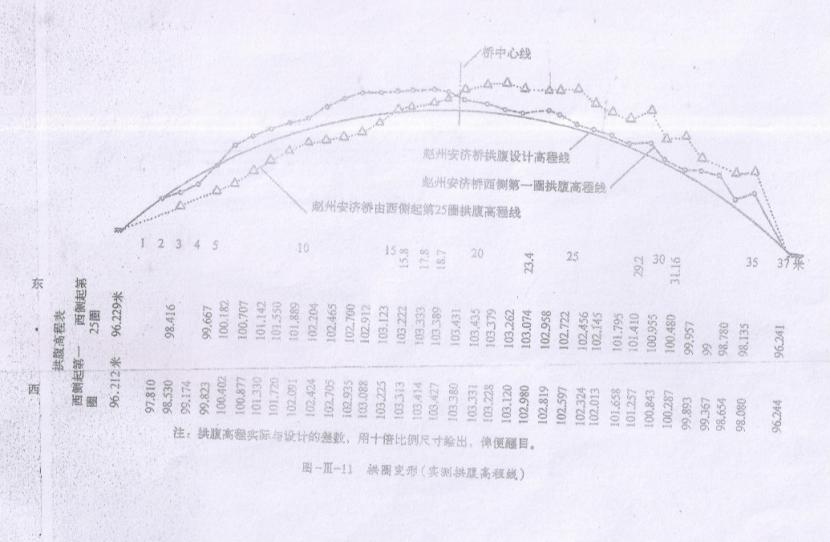

赵州桥拱券竖向变形观测图(罗英《中国石桥》第三章第二节 赵州安济桥)

据罗英在《中国石桥》中分析(见图),在荷载反复作用下,桥拱曲线呈现不同幅度的竖向位移,中心位移量较少,而南北两侧接近1/4跨处向上的位移量最大。此时如果在接近桥台处的桥面上增加静载压力,则有利于减小和控制竖向位移。令人马上想到南桥台桥面上修建的鲁班庙和柴王庙,它们是否是前人出于对赵州桥的稳定性的思考而采取的行动呢?也可以算作赵州桥之谜了。

五、结论

总之,赵州桥头的关帝阁修建之谜,值得探究。

它的历史——

1、可能早于赵州桥,或在关帝阁之前存在过一座城关,而关帝阁的修建只是借势而为。

2、或紧邻赵州桥北桥头可能存在过平棘古城的南城关,直到被毁掉之前,才修建了南桥头的关城及关帝阁。

它的作用——

1、从物理上是为了赵州桥的稳定,增强桥头基础的强度。

2、从文化上是为了镇住洪水,连带要把桥梁压住,期望不让大水把桥梁冲跑了。

参考文献

[1] 冯才钧.赵州桥志[M].北京:人民交通出版社,2015年12月

[2] 罗英.中国石桥[M].北京:人民交通出版社,1959年

[3] 梁思成.赵县大石桥即安济桥[J].中国营造学社汇刊,1934年

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国