滴滴涕(DDT)这个词对今天的普通大众来说可能已经有些陌生了,但它算得上是二十世纪最出名的杀虫剂之一了。

它曾经在人类社会中立下了“汗马功劳”。人们曾经用它消灭农田里的害虫,用它消灭传播传染病的蚊虫,甚至把它直接喷洒在妇女、儿童身上,以消灭脊髓灰质炎(俗称的小儿麻痹症)。

但它也是“臭名昭著”的环境破坏者,它们对人类的健康产生了巨大威胁。在过去几十年里,滴滴涕的命运起起伏伏,这个过程,反映出了人类对化学杀虫剂的滥用、禁用到合理限用的艰难探索过程。

下面,我们就来说一说滴滴涕的沉浮命运。

滴滴涕诞生和大显身手

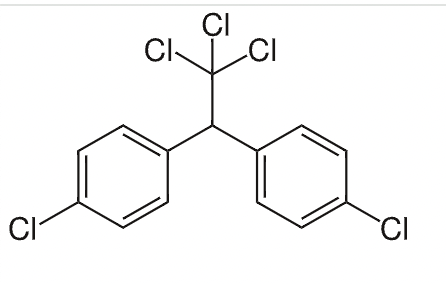

1847年,奥地利化学家奥特马·蔡德勒(Othmar Zeidler)合成出了一种白色的有机氯化合物——双对氯苯基三氯乙烷,它的英文名称首字母缩写就是DDT(Dichloro Diphenyl Trichloroethane),直接音译就是我们对它的俗称——滴滴涕。

滴滴涕的分子式,图片来源:Wikipedia

不过蔡德勒当时合成这种有机物之后,并没有发现它有什么特殊的作用,于是滴滴涕暂时被搁置了,这一搁置就是六十多年。

1939年,瑞士化学家保罗·赫尔曼·穆勒(Paul Hermann Müller)对滴滴涕进行了更加深入的研究,发现这种化合物对蚊子、跳蚤这一类节肢动物有着非常强的杀灭作用,节肢动物甚至都不需要把它们吃到嘴里,只是身体接触到滴滴涕粉末,就会被毒死。更重要的是,滴滴涕粉末对于哺乳动物的毒性很小,直接喷洒到皮肤上,也不会引起什么中毒反应,再加上滴滴涕的生产成本不高,所以它很快就成为了一种性能优异的杀虫剂,被大肆推广开来。

而滴滴涕也没有让穆勒失望,很快它就控制以虫子为传播媒介的传染病上立下了大功。

比如,在1944年,盟军在意大利的南部城市那不勒斯大量喷洒滴滴涕,成功在冬天控制住了斑疹伤寒。

这是一种以虱子之类的昆虫为主要传播媒介的传染病,在当时夺去了很多人的性命。所以帮助人类控制住斑疹伤寒的爆发,算得上是滴滴涕立下的第一件大功。

除了斑疹伤寒,滴滴涕也在消灭疟疾的“战役”中发挥了重要的作用。

根据世界卫生组织(WHO)的数据,在二十世纪初,每年大约有3亿人感染疟疾,且有300万人因疟疾死亡。

而滴滴涕能够有效地杀灭蚊子这样的疟疾传播媒介,极大地减少疟疾传播,所以在滴滴涕问世之后,它也立即被投入到了疟疾的防治工作中去,并且起到了非常好的效果。

比如,在1946年之前,疟疾几乎横扫整个欧洲大陆,但是经过了短短的20年时间,疟疾几乎就被移除了欧洲大陆。

而且不光是欧洲,根据世界卫生组织和美国企业公共政策研究所(AEI)的报告,其他地区在使用了滴滴涕之后,疟疾发病率也快速降低。

可以说,从防治斑疹伤寒、疟疾等疾病上来说,滴滴涕确实拯救了无数生命。 诺贝尔奖颁奖委员,也在1948年迫不及待地把当年的生理学或医学奖颁给了保罗·穆勒,以“表彰他发现了滴滴涕作为接触毒药对多种节肢动物的高效作用”。

其实早在二战期间消灭斑疹伤寒的时候,人们就直接将滴滴涕粉末喷洒在了市民身上,喷洒之后的人也并没有表现出什么中毒的迹象。

所以后来人们在使用以及宣传的时候就更加“肆无忌惮”了。甚至有商家在宣传推广滴滴涕的时候,直接找人当场吃滴滴涕粉末,以证明它是无毒的。

1947年DDT宣传广告截图

看到这样的宣传,人们自然也是放下了戒心,把它用在各种各样的地方。

比如把它用作农药大肆喷洒在农田里,人们在家里对付蚊虫或者消灭花园里的害虫,也都直接喷洒它。

在二十世纪四五十年代,美国多个州也把它用在了脊髓灰质炎的防控上,直接对着妇女儿童大肆喷洒,在滴滴涕的烟雾中,孩子们也在“快乐地玩耍”。

当时工作人员向孩子们喷洒滴滴涕的场景

问题出现

不过就在人们欢乐地“沐浴”在滴滴涕烟雾之中的时候,问题出现了。

1962年,雷切尔·卡逊所著的《寂静的春天》出版了,书中描述了一些奇怪的现象,农田周围的森林中鸟儿开始死去,河里的鱼类也莫名其妙地死去,而卡逊提到,这一切,都跟人类大肆滥用化学杀虫剂有关。

虽然当时生产化学杀虫剂的生产巨头们也找来了化学家向公众“保证”,滴滴涕不会产生什么危害。

但《寂静的春天》一书以及它所引起的环境保护运动,把滴滴涕这一类化学杀虫剂推向了风口浪尖。

而随着对滴滴涕研究得越来越深入,人们发现,滴滴涕确实有问题。

首先,滴滴涕能够在环境中残留比较长的时间,而且一旦被摄入生物体内很难排除出去。所以滴滴涕可以随着食物链一层层富集,对食物链上层的生物造成危害。

比如,在喷洒过滴滴涕的农田周围,吃了被毒死的虫子的鸟类体内会富集大量滴滴涕。以鱼类为食的鱼鹰营养层级更高,它们体内也会有大量的滴滴涕富集,高浓度的滴滴涕可能会直接导致鸟类的死亡。

美国新罕布什尔州的汉诺威市,长期向榆树喷洒滴滴涕防治榆树的荷兰病,而在1963年和1964年的调查中发现,这里的候鸟和留鸟均出现了大量的死亡,死因正是滴滴涕中毒。

1966年发表的一项针对鱼鹰的研究也发现,在康涅狄格州筑巢的鱼鹰数量已经连续9年递减,平均每年减少30%。而剩下的来这里筑巢的鱼鹰蛋里,也检测出了高浓度的滴滴涕残留。

更糟糕的是,在1966年《自然》杂志(nature)上发表的一项研究发现,生活在南极的阿德利企鹅体内,也检测出了滴滴涕。

滴滴涕虽然可能不会立即造成阿德利企鹅的死亡,但是它会影响鸟类的生殖系统,让它们产下蛋壳非常薄的蛋,这些薄壳的蛋孵化率比正常的蛋要低得多。

滴滴涕能够跑到如此遥远的南极,也跟它难以降解的特性有关,它们能够随着海洋环流以及大气环流抵达地球上那些人迹罕至的地方。

除了会影响鸟类,滴滴涕同样也会影响人类健康。它可能会导致婴儿的早产,影响婴儿神经系统,干扰人体的免疫力和内分泌系统。

国际癌症研究署(IARC)也认定,DDT是2A类致癌物(对人类很可能有致癌性),可能会导致肝癌、睾丸癌等等癌症。

看到滴滴涕这些潜在风险,人们再也坐不住了。从二十世纪七十年代起,许多国家开始出台限制使用滴滴涕的规定。

我们国家也在1983年全面停止生产滴滴涕。1992年,开始在农业生产上政策性禁用滴滴涕。而在2002年,正式颁布了在农业上禁用滴滴涕的法令。

在2001年,《斯德哥尔摩公约》里,也将包括滴滴涕在内的12种化学品列为了“对环境危害极大”的持久性有机污染物,全面限制、禁止它们的使用。

现在,只有极少数国家仍然在使用滴滴涕,可以说,滴滴涕的时代已经落幕了。但滴滴涕的使命还没有终结。

重启滴滴涕

虽然在农业生产上全面禁用滴滴涕,滴滴涕依然有自己的用武之地,那就是消除疟疾。

在二十世纪后半叶,疟疾已经不再像之前那样流行了,但是在一些欠发达地区,比如非洲、中美洲、东南亚等等地区,疟疾依然肆虐,截止到2015年,每年依然有七十多万人会死于疟疾。

在二十世纪八十年代,世界卫生组织曾经将滴滴涕移除出了推荐室内喷洒的杀虫剂列表。但是在欠发达地区,人们没有找到合适的滴滴涕替代品。要么成本太高,要么杀灭效果不够好。

经过再三权衡,在2006年,世界卫生组织又重新将滴滴涕列为了推荐室内喷洒的杀虫剂。但是对于如何喷洒使用滴滴涕进行了严格的规定,也对操作人员进行了系统的培训,这些都是希望将滴滴涕对环境的影响降到最低。

当然了,科学家们也在继续研发新的杀虫剂,希望找到一种效果跟滴滴涕差不多的,且价格便宜、对环境危害小的化合物。

在2019年,曾经有人提出用二氟二苯基三氯乙烷(DFDT)替代滴滴涕,它其实是用两个氟原子取代了原来滴滴涕中的两个氯原子。

但是这时候人类已经从滴滴涕的使用中吸取了太多的教训。这种新的化学杀虫剂在大规模投入使用之前,必须要通过一系列检测才行。

结语

从大肆滥用到被限用禁用,再到重新启用。在滴滴涕命运的起起落落中,人类已经学会了如何谨慎地对待全新的化学杀虫剂。

这也非常符合蕾切尔·卡逊的观点,我们可以用她的一句话作为结尾,“我并不是说化学杀虫剂完全不能使用,我反对的是在对化学药品的潜在危害全然不知的情况下,就大量地、不加区分地交到人们手中。”

参考文献:

[1] https://www.scientificamerican.com/article/malaria-mosquitoes-gain-ground-as-search-for-new-defenses-intensifies/

[2] Mendis K, Rietveld A, Warsame M, et al. From malaria control to eradication: The WHO perspective[J]. Tropical Medicine & International Health, 2009, 14(7): 802-809.

[3] https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1948/muller/facts/

[4] Wurster D H, Wurster Jr C F, Strickland W N. Bird mortality following DDT spray for Dutch elm disease[J]. Ecology, 1965, 46(4): 488-499.

[5] Ames P L. DDT residues in the eggs of the osprey in the north-eastern United States and their relation to nesting success[J]. Journal of Applied Ecology, 1966: 87-97.

[6] Sladen W J L, Menzie C M, Reichel W L. DDT residues in Adelie penguins and a crabeater seal from Antarctica[J]. Nature, 1966, 210(5037): 670-673

文章由科普中国-创作培育计划出品,转载请注明来源。

作者:代丽 中科院海洋所 海洋生态学 博士

审核:胡海燕 浙江海洋大学 海洋科学与技术学院 教授

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国