植物特征

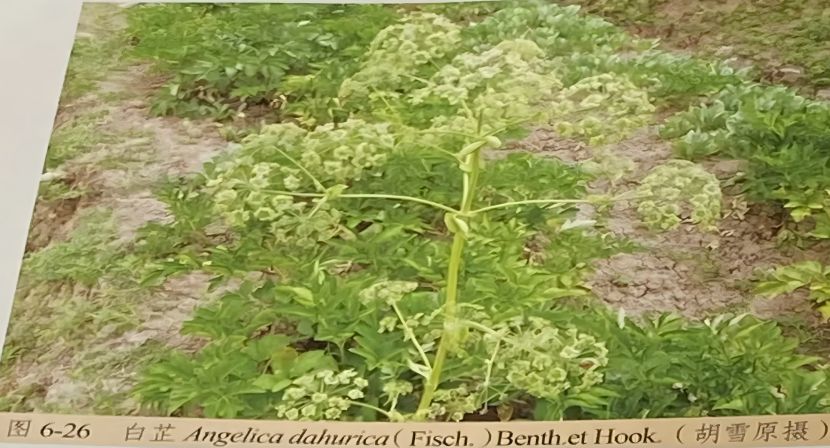

多年生草本。根粗大,圆锥形,外皮黄褐色。茎粗壮,圆柱形,中空,常带紫色或紫红色。叶互生,长柄,叶柄基部具叶鞘,二至三回羽状复叶(图6-26);小叶片披针形,基部下延呈翅状。茎上部叶简化成叶鞘。复伞状花序,总苞1~2片,膨大呈鞘状,花瓣倒卵形,白色,先端内凹。双悬果长椭圆形,分果具5裂。

生长环境与产地分布

多生长于海拔50~500米之间区域,喜湿润气候,耐寒、喜水,不耐旱,疏松肥沃的砂质土壤适宜栽培。三峡地区为川白芷主产地之一,现主产于南川、武隆、恩施、利川、巫山、江津、大足。云阳、开县、忠县、铜梁等地亦有分布。

资源保护与开发利用

白芷为重庆市道地药材,主产于重庆南川三泉、太平等地,有上百年的栽培历史,所产白芷根粗、形状好、粉性足、香味浓、质量好而被市场冠之“南川白芷”,商品不但供应国内市场,还远销韩国、日本、东南亚及欧美等地。20世纪70年代重庆南川就被列为国家白芷药材生产基地,最高种植面积达2.5万亩。2007年南川白芷产量40万千克,2008年达到60万千克。目前,南川白芷种植面积1.5万亩,武隆县种植白芷约1000亩,大足县种植白芷约3000亩。近年来,重庆市药物种植研究所先后开展白芷土壤生态、白芷早期抽薹原因及防治措施、规范化种植技术研究工作,应用现代育种技术解决了白芷早期抽薹难题,实现了规范化种植。

白芷以根入药,一般栽培至第二年秋季采挖,挖出根后,除去须根、茎叶,洗净泥土,晒干或趁鲜切片后晒干。《中国药典》(2010年版)以“白芷”药材名称收载,具有解表散寒、祛风止痛、宣通鼻窍、燥湿止带、消肿排脓等功效,尤以止痛、通窍见长。临床常用于治疗感冒头痛、眉棱骨病、鼻塞流涕、鼻渊、牙痛、带下、疮疡肿痛等症。白芷是中成药的重要原料,据统计,在《中国药典》、卫生部药品标准中药成方制剂第一册至第二十册、1995~2005年的文献资料中含白芷的中成药剂型共收载有423个,如通窍鼻炎片、鼻炎片、鼻渊舒口服液、鼻窦炎口服液、千柏鼻炎片、复方白芷酊、参桂再造丸、都梁丸、上清丸、牛黄上清丸、牛黄清胃丸、清眩丸、木瓜丸等。

现代研究结果表明,白芷主要含有挥发油、香豆素及其衍生物类化合物,具有治疗银屑病、白癜风和增强免疫力、抗肿瘤、促进毛发生长等药理活性,可就这些方面进行深入研究,开发出新的药品或保健品。白芷能减少黑色素的形成,又可以润泽肌肤,同时还有消毒的作用,已有不少国家开始重视白芷在美容产品中的应用。因此,充分利用白芷为我国传统中药,发挥白芷主产区的优势,将中医药理论结合现代技术与人们需求,对白芷的美容成分进行研究,提取白芷的有效美容成分,开发针对美白、祛斑、洁牙、乌须等方面的功能性化妆品或护肤品是综合开发白芷产品的一个重要方向。此外,白芷挥发油在食品、保健品、香料、护肤美容、日用化工等方面都有广泛的应用。

以上内容摘自余甘霖、沈力主编的《长江三峡中草药资源》,仅作为学习研究交流使用,严禁转载他用。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国