作者:邹继珍 首都儿科研究所附属儿童医院 主任医师

审核:朴梅花 北京大学第三医院 主任医师

在儿童肿瘤学的领域里,神经母细胞瘤以其复杂多变的特性占据了独特的位置。作为仅次于白血病和脑肿瘤的第三大儿童肿瘤,神经母细胞瘤不仅在临床表现上颇具挑战性,其病理学分类亦是医学界持续研究的重点。

一、神经母细胞瘤的概述与类型

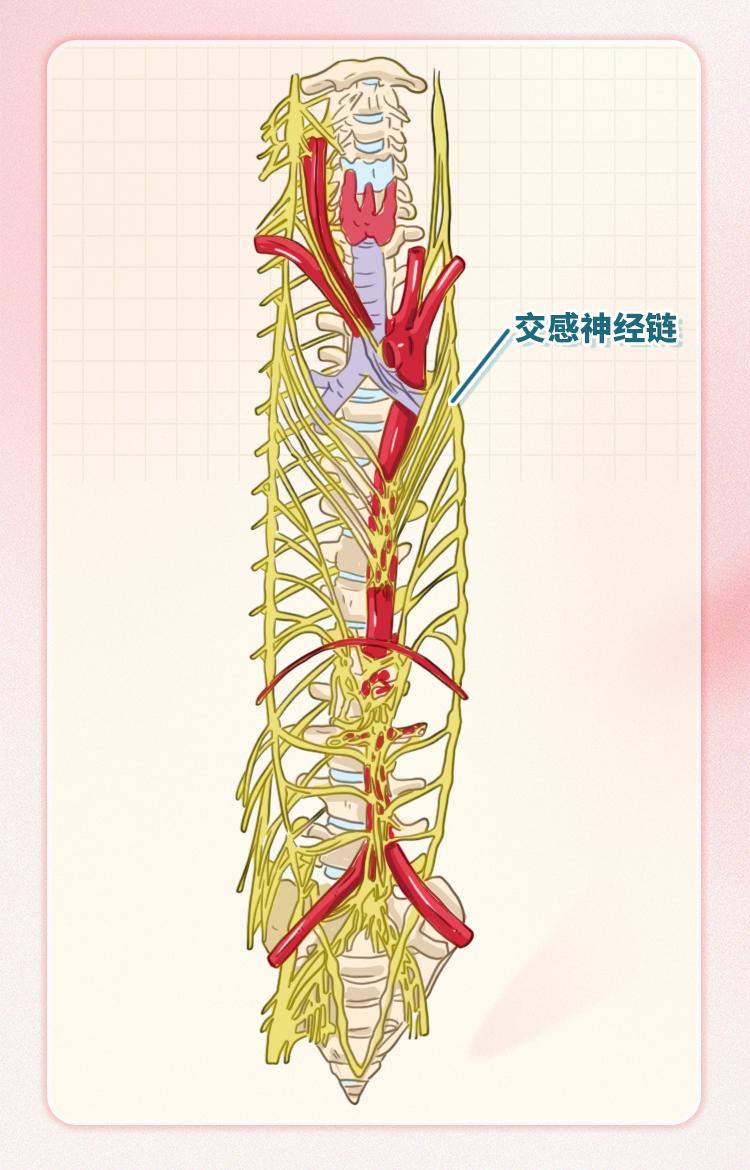

神经母细胞瘤起源于胚胎发育过程中的神经节细胞,其病变部位广泛分布于人体中轴线的交感神经链,从颈部至盆腔均可受累。这一恶性肿瘤由原始的神经母细胞和神经间质两部分构成,两者比例及神经母细胞成熟阶段的不同,导致了多样化的组织学亚型。

图1 原创版权图片,不授权转载

国际神经母细胞瘤病理委员会将神经母细胞瘤分为四大类:神经母细胞瘤、节细胞神经母细胞瘤(包括结节型和混合型)、神经节细胞瘤。这四类肿瘤构成了一个动态的谱系变化,从最初的原始幼稚型逐渐过渡到成熟型。值得注意的是,神经母细胞瘤的某些亚型,如未分化型和分化差型,由于其高度的恶性程度,预后往往较差。

二、神经母细胞瘤的临床表现与诊断

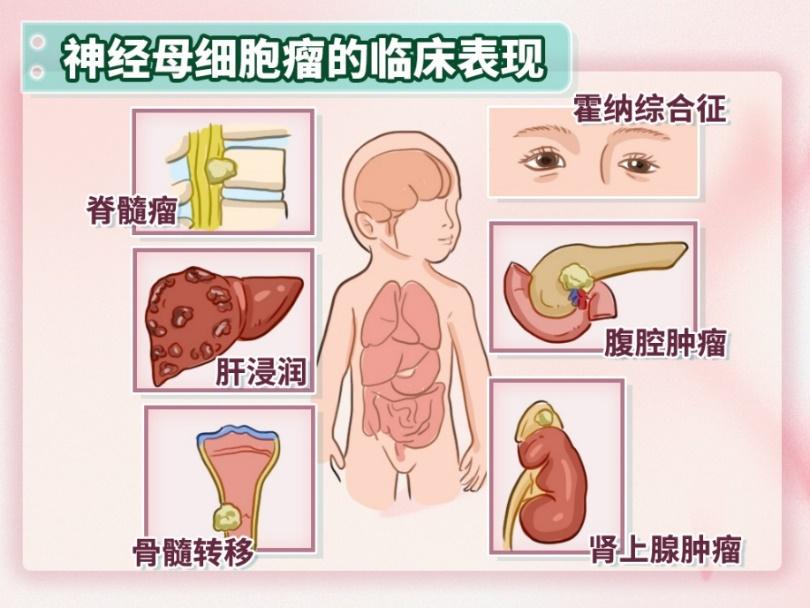

神经母细胞瘤的临床表现多种多样,但主要分为两类:肿块引起的压迫症状和肿瘤分泌的激素或物质导致的副肿瘤综合征。肿块可压迫周围组织,如盆腔肿瘤引起便秘,胸腔或纵隔肿瘤导致呼吸困难等。而副肿瘤综合征则可能表现为高血压、霍纳综合征等由肿瘤分泌的特定物质引发的症状。

图2 原创版权图片,不授权转载

然而,神经母细胞瘤的隐蔽性使得其早期发现尤为困难。多数患儿在出现明显症状后才就医,导致诊断时往往已非早期。因此,对于存在潜在风险的儿童,定期进行体检和影像学检查显得尤为重要。

在诊断过程中,除了临床症状和体征外,实验室检查也发挥着重要作用。神经元特异性烯醇化酶(NSE)、乳酸脱氢酶(LDH)、铁蛋白(SF)等指标的升高,以及尿中香草扁桃酸(VMA)和高香草酸(HVA)比值的变化,均为神经母细胞瘤的疑似诊断提供了线索。但最终的确诊仍需依赖病理学检查,通过取下的病变组织标本进行组织学分析和免疫组化染色等手段,以明确肿瘤类型。

三、预后的多重考量与分期的重要性

神经母细胞瘤的预后受到多种因素的影响,其中发病年龄、病变部位、组织学类型及分子病理特征尤为关键。小于两岁的患儿预后较佳,肾上腺髓质以外的起源地预示着更好的生存率。组织学类型中,未分化型预后较差,而节细胞神经瘤则属良性。分子病理方面,N-MYC基因扩增、染色体1p36和11q缺失,以及17q获得,均与不良预后相关。DNA倍体分析显示,多倍体倾向的肿瘤预后相对较好。

此外,肿瘤分期对评估预后至关重要,国际神经母细胞瘤分期系统将肿瘤发展阶段细分为多个阶段,从局限可切除的1期到广泛转移的4期,其中特殊4S期虽有远处转移,但预后良好,主要见于小于一岁的婴儿,且原发灶局限于1期或2期。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国