作者:王劲 清华大学附属北京清华长庚医院 主任医师

审核:李菁晶 首都医科大学附属北京天坛医院 主任医师

在慢性疼痛的阴霾下,无数患者饱受折磨,寻求着能够摆脱疼痛的解药。如今,随着医学技术的不断进步,脊髓电刺激器作为一种先进的疼痛治疗技术,逐渐走入了人们的视野。它以其独特的工作原理和显著的治疗效果,为慢性疼痛患者带来了新的希望。

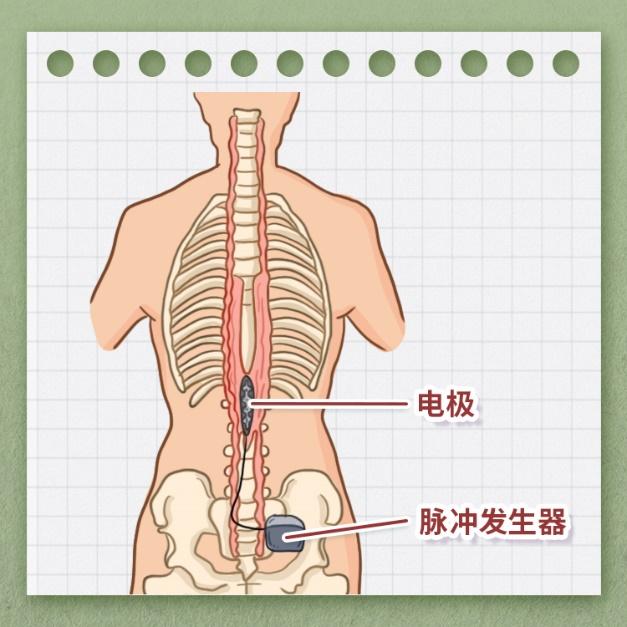

脊髓电刺激器的工作原理与心脏起搏器有着异曲同工之妙。它通过植入体内的脉冲发生器发送电刺激信号,经由导线传递至脊髓区域的电极,进而释放至脊髓。这些电刺激信号能够影响痛觉纤维从脊髓向大脑的传导,阻断疼痛信号的传递,从而达到缓解疼痛的目的。

脊髓电刺激器的理念源自1965年美国科学家的“门控理论”,该理论为电刺激治疗疼痛提供了理论基础。而早在古罗马时期,人们就已发现电鳗放电能够缓解某些疼痛,这成为电刺激治疗疼痛的最初实践。

如今,脊髓电刺激器在治疗慢性疼痛方面有着广泛的应用,主要包括以下几个方面:

1.腰椎手术后疼痛综合征:这是脊髓电刺激器最常见的应用之一。对于经过多种治疗手段仍无法缓解的顽固性疼痛患者,脊髓电刺激器能够显著缓解疼痛。

2.疱疹后神经痛:疱疹病毒感染后,留下的神经痛往往难以用药物控制。脊髓电刺激器作为一种有效的选择,能够缓解患者的疼痛症状。

3.神经病理性疼痛:由于脊髓损伤或周围神经损伤导致的神经病理性疼痛,脊髓电刺激器同样能够发挥显著的治疗效果。

4.心绞痛和周围血管病引起的疼痛:对于无法通过搭桥手术或介入手术改善供血情况的患者,脊髓电刺激器也能起到一定的效果。

在治疗腰椎术后顽固性疼痛的过程中,脊髓电刺激术展现出了显著的效果。治疗过程包括测试阶段和植入阶段。在测试阶段,医生通过小手术或穿刺方法将电极放置于脊髓硬膜外腔,并进行体外测试,观察疼痛缓解程度。当体外测试显示疼痛缓解达到50%以上时,医生将进行植入手术,将脉冲发生器植入患者体内。

图1 原创版权图片,不授权转载

脊髓电刺激术在治疗腰椎术后顽固性疼痛方面效果显著。通过电刺激阻断疼痛信号的传导,患者的疼痛感明显缓解。同时,由于该治疗技术不破坏人体的组织结构,具有灵活多变的调节模式,可随着患者病情的变化在体外不断调节,使疼痛能获得长期有效的控制。

当然,在接受脊髓电刺激术治疗时,患者心中难免会涌现出各种疑问和关注的事项。

首先,他们无需过度担忧治疗效果与高昂费用的风险。因为在正式植入手术之前,会存在一个体外测试阶段,医生会根据患者疼痛缓解的实际情况来决定是否继续后续的治疗步骤。这意味着患者在支付高额费用前,能够先体验治疗的初步效果,从而更有信心地决定是否继续治疗。

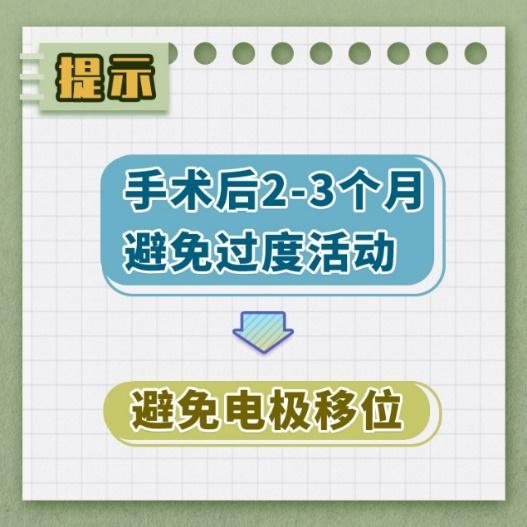

除了治疗效果的考量,患者还需要对脊髓电刺激器的使用和调整有一定的了解。医生会使用专业设备来精细调节刺激参数,以确保每位患者都能获得最佳的镇痛效果。同时,患者自身在日常生活中需要遵循一定的活动指导,尤其是在术后初期,应避免过度活动以免引起电极移位,影响治疗效果。随着时间推移,约2-3个月后,电极与周围组织形成稳定的连接,患者的生活方式可逐步恢复正常。

图2 原创版权图片,不授权转载

此外,患者还需关注脊髓电刺激器电池寿命和更换的问题。脉冲发生器的电池寿命因多种因素而异,如使用的电压和电流大小等。医生会在植入前向患者说明电池的预期寿命,并在电池电量接近耗尽时,提醒患者做好更换手术的准备。

对于已经植入脊髓电刺激器的患者来说,未来可能需要进行核磁共振(MRI)检查。然而,关于他们是否可以进行MRI检查,需要根据他们所使用的脊髓电刺激器的类型和技术特性来决定。目前市场上的脊髓电刺激器分为核磁安全和核磁不安全两种类型。对于核磁安全的刺激器,患者可以在满足特定条件下进行MRI检查,如关闭刺激器并确保MRI磁场强度不超过一定限制。而对于核磁不安全的刺激器,患者则不能进入MRI磁场区域,以免发生危险。除此之外,若手术植入的是与核磁共振兼容的电极及IPG-脉冲发生器,则患者术后可自由接受核磁共振检查。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国