作者:杨镇栋 杨林 龙羿 南昌大学第二附属医院

审核:杨玲玲 南昌大学第二附属医院 副主任医师

很多胃食管反流病患者可能会有这样的经历:吃药一开始可能会管用,但时间一长,症状又卷土重来,不见好转。有研究数据显示,约30%的患者对抑酸药物治疗无应答或部分应答,在食管炎愈合后6个月,病情甚至会复发!而一种现代医学技术为胃食管反流病的治疗提供了新的选择,它就是内镜治疗。这是一种微创手术,可以直接从体内着手,从根源上解决反流的问题,帮助患者摆脱长期药物依赖。今天,就带您了解一下这些神奇的治疗方法。

图1 版权图片 不授权转载

一、内镜下射频消融术:用“热”让肌肉变强!

想象一下,当一根松掉的弹簧失去了力量,就没法继续固定物体。而胃与食管之间的“弹簧”(食管下括约肌),在胃食管反流病患者中会经常“松掉”,导致胃酸轻易地反流回食管。内镜下射频消融术就像给这个弹簧“加热”一般,使其变得更紧实、有力,可以重新发挥阻止胃酸反流的作用。

图2 版权图片 不授权转载

内镜下射频消融术的原理就是通过微弱的射频电流,将能量传递到肌肉层,使其纤维化、增厚,最终让食管下括约肌更加有力,从而减少胃酸反流。整个手术只需要内镜设备,过程非常短暂。手术后,患者可能会有轻微胸部不适,但通常几天内症状会消失。该手术能显著减少反流发作,提高患者的生活质量,特别适合那些无法长期服用药物或药物效果不佳的患者。

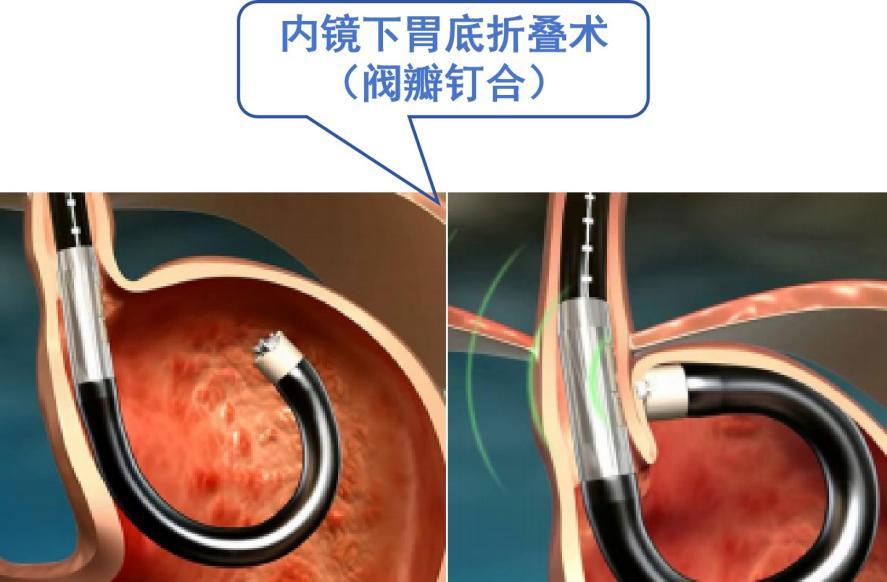

二、胃底折叠术:折个“阀门”,阻止胃酸反流

如果把胃想象成一个装满液体的瓶子,而食管就是瓶口。当瓶子倒立时,液体很容易倒出来。那么如何让液体不倒出来呢?胃底折叠术的原理就是在瓶口,也就是胃和食管的连接处折叠一部分“瓶口”,如此形成一个自然的“阀门”,从而阻止液体(胃酸)倒流。

胃底折叠术不需要开刀,是通过内镜操作的微创手术。医生会通过胃镜在胃和食管交界处将胃底轻轻折叠起来,并用缝线固定。很多患者术后会发现减少了药物的使用,甚至不需要再吃药。该手术创伤非常小,患者恢复快,同样能显著提高患者的生活质量,是药物治疗无效或不想长期服药患者的良好选择。

图3 版权图片 不授权转载

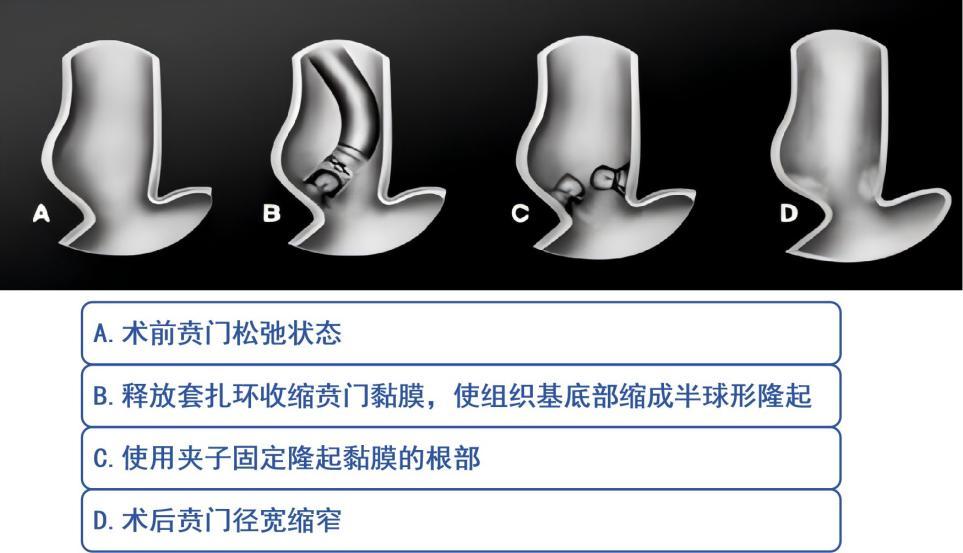

三、贲门缩窄术:让胃的“出口”更紧实

贲门是胃和食管交界处的一个关键部位。贲门缩窄术的原理其实很简单——通过手术让贲门部位变得更紧实,从而防止胃酸流入食管,可以将其想象成给松垮的袋口打上紧实的结。

贲门缩窄术同样是通过内镜完成,医生会通过套扎技术,在贲门部位施加一定的压力,促使组织萎缩、愈合,最终让贲门更加紧闭。这样一来,胃酸就很难再反流上来了。很多患者术后的反流症状大大减轻,也不再需要频繁地服用药物。该手术创伤小、恢复期短,适合那些药物治疗无效的患者。

图4 版权图片 不授权转载

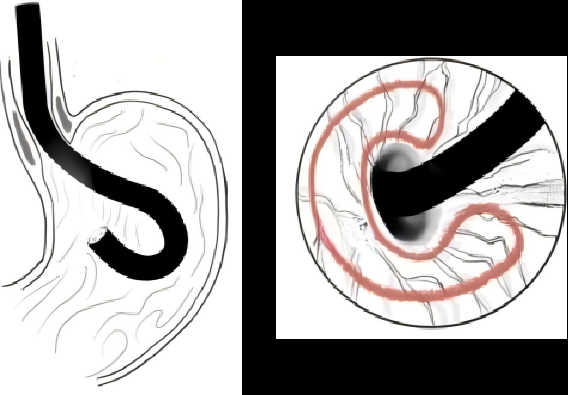

四、抗反流黏膜切除术:用“微创手术”重建防御屏障

抗反流黏膜切除术听起来很复杂,但其实它的原理与上文提及的贲门缩窄术有些相似。医生通过内镜技术,切除胃食管交界处的部分黏膜组织,如此,局部组织会在愈合过程中收缩,形成一种类似“防护墙”的瘢痕组织,以阻止胃酸反流。

图5 版权图片 不授权转载

抗反流黏膜切除术同样是微创手术,患者的恢复期也比较短,特别适合那些药物治疗效果不佳、没有明显解剖异常的患者。

近年来,消化内镜领域出现了多项重大进展,内镜治疗的工具也随着科技的进步变得更加智能化、人性化。新型超声胶囊内镜的开发,为胃食管反流病的诊断和治疗提供了新的工具。当患者吞下这枚小小的胶囊,它就会在食管和胃里旅行,用它自带的“超级眼睛”——超声探头和光探头,来观察食管和胃里面的情况。这个“超级眼睛”可不简单,能看到食管和胃的深层组织,就像是给食管和胃做了一次细致的“体检”。

此外,还有很多新型内镜被广泛应用于胃食管反流病的治疗。例如:3D医用内窥镜就好像给医生戴上“3D眼镜”一样,屏幕上的图像是立体的,医生能更真实地“看”到身体内部的立体图像,手术会更精确;共聚焦显微内窥镜是医生的“超级放大镜”,它能帮助医生发现那些微小的病变;4K医用内窥镜就像一部“高清电视”,它可以提供超高清晰度的图像,让医生能更清楚地看到身体内部的情况,让手术更安全、更有效。

总之,随着医学科技的不断进步,胃食管反流病患者将迎来更加光明的未来。随着多学科技术的不断融合,期待内镜治疗能带来更加精准和个性化的治疗方案,患者能够更主动地参与健康管理,真正告别烧心,享受高质量的生活!

图6 版权图片 不授权转载

参考文献

[1]邹莹莹.药物依从性评估与鉴别量表的汉化及在胃食管反流病患者中的应用[D].广州:南方医科大学,2022.

[2]徐琦德,崔旻,王海昆,等.内镜下治疗胃食管反流病的网状Meta分析[J].中国内镜杂志,2022,28(12):51-62.

[3]自翔宇,张跃文,曹渊卿,等.内镜下抗反流黏膜切除术对胃食管反流病疗效及安全性的Meta分析[J].医学信息,2023,36(20):83-88.

[4]王萍,刘亚婷,赵莹,等.钾竞争性酸阻断剂治疗酸相关疾病的研究进展[J].中国处方药,2023,21(5):170-176.

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国