【译者按】外来物种的引入和传播成为了保护工作中的一个棘手问题。特别是在一些情况下,外来物种不仅威胁到本地物种,还可能成为物种灭绝的一个重要推动力。例如,外来捕食者或竞争者可能直接影响原生物种的种群数量,甚至导致它们的灭绝。与此同时,也有一些外来物种被引入以帮助本地物种恢复,或被作为物种保护的“备用种群”。这类引入的双重作用——既可能带来威胁,也可能在特定情况下提供保护——让科学家们反思**“外来物种的管理和利用”**、并不断上演新的辩论、刷新之前的认知。

“海洋与湿地”(OceanWetlands)小编注意到,2024年12月4日发表在《保护科学通讯》(Conservation Letters)期刊上的一项最新研究发现,全球范围内有36种濒危哺乳动物在外来种群的影响下,其灭绝风险和保护状况发生了显著变化。该研究是由奥地利维也纳大学科学家领衔的研究团队领导的,通过综合分析这些物种的引入途径、栖息地分布、威胁因素和保护措施,研究揭示了外来种群可能既带来威胁,也可能在特定条件下为物种保护提供新的机遇。(按/王芊佳)

随着全球化的加速,越来越多的外来物种被引入到新的地区。许多人认为,这些外来物种会对本土物种构成威胁,尤其是它们通过竞争、传播疾病等方式扰乱生态平衡。但是最近的一项研究发现,部分外来物种在它们的原产地也面临着灭绝的风险,这为物种保护带来了新的困惑。这个现象被称为“物种保护悖论”,即某些外来物种虽然在新的环境中生存得很好,但在它们的原产地却面临生存危机。那么,我们到底应该如何保护这些物种呢?

最新的研究显示,全球已知有242种外来哺乳动物,其中大约230种已经在新地区成功定居。但研究表明,这些物种中,有36种在它们的原产地面临严重威胁。具体来说,17%的物种被列为“极度濒危”,25%是“濒危”,58%是“易危”。这些物种大多数是通过狩猎和商业贸易等途径被引入亚洲,尤其是东南亚和东澳大利亚。尽管它们在这些新环境中繁衍生息看似顺利,但它们在原产地却受到了人类活动、资源过度使用以及栖息地破坏等因素的严重威胁。

外来物种的引入,通常是为了生态恢复、景观保护等。例如,一些外来物种通过逃逸等方式替代了已消失的本土物种,起到了维持生态平衡的作用。然而,长期来看,这些外来物种仍然可能对生态系统造成负面影响。它们可能通过破坏原本的食物链和栖息环境,影响本土物种的生存。因此,尽管某些外来物种在新地区看似有一定的生存价值,保护工作者仍需谨慎对待,避免它们给生态系统带来不可预见的后果。

通常,物种灭绝的风险评估,主要依据物种在原产地的生存情况。但这项研究表明,如果将外来种群的情况也纳入评估,部分物种的灭绝风险可能会有所变化。该研究发现,如果在全球灭绝风险评估中考虑外来种群的情况,有22%的物种的灭绝风险将被降低。这意味着,某些外来种群可能在物种生存方面发挥着积极作用,特别是在原产地面临巨大生存压力时。

当然,把外来种群纳入评估也存在一定风险。外来物种可能对本土生态造成破坏,甚至可能导致人们忽视对原产地物种的保护需求。因此,保护工作者必须根据具体情况来评估外来种群的保护价值,避免不必要的负面影响。

随着全球化的发展,物种的分布越来越不受地域限制,这给物种保护工作带来了前所未有的挑战。科学家们认为,未来的保护策略需要更加灵活和细致,既要关注物种在原产地的生存问题,也要考虑外来种群的影响。在处理外来物种时,科学家们强调,应该充分评估它们的潜在风险和保护价值,制定出最为合适的保护对策。

为了了解外来哺乳动物的分布及其已定居的种群,研究人员使用了“外来哺乳动物分布数据库”(DAMA)。该数据库包含了全球230种已建立种群的外来哺乳动物。通过对比不同数据库之间的分类差异,研究团队根据世界自然保护联盟(IUCN)的评估方法,识别出那些被列为濒危、极度濒危或野外灭绝的外来物种,并从IUCN的红色名录中获取了这些物种的原产地分布和灭绝风险评估。为了便于展示,他们保留了DAMA数据库中显示的物种分布范围。

为了研究带有外来种群的濒危哺乳动物是否存在统计学差异,研究人员采用了McNemar精确检验。这项分析有助于判断外来种群在濒危物种中的比例,是否与其它外来物种或濒危物种的比例存在显著差异。

在应对物种灭绝威胁时,部分物种已被转移到与原生栖息地相近的地区,这些地区提供了适宜的生存环境且没有当前的威胁。这样的**“有益引入”通常遵循IUCN指南,力求减少对新生态系统的负面影响,并且这些转移案例通常会被纳入红色名录的评估中。在这项研究中,研究人员并未考虑这些符合IUCN指南的转移种群**,而是关注那些为了保护目的而进行的、但未遵循IUCN指南的引入。

考虑到同一物种可能在不同地区的引入途径不同,该研究团队进一步分析了每个外来种群的引入日期和途径。因此,他们分别记录了这些引入信息,并提取了物种的红色名录分类、分布国家、面临的威胁以及采取的保护措施。对于威胁和保护措施,研究人员采用了IUCN红色名录的最高级别,并将较低级别的威胁合并至相应的最高级别。

此外,研究人员还通过对物种的原产地和外来分布国家与大洲的交集分析,确定了每个物种所属的大洲。最后,研究团队评估了将所有外来种群纳入评估后,是否会改变物种的灭绝风险。在此过程中,他们访问了IUCN红色名录,提取了相关的分类信息,并结合外来种群分布数据,按照IUCN指南重新进行了物种评估。通过对比原始评估结果和重新评估后的结果,研究人员分析了外来种群是否对灭绝风险评估有影响。

最终,研究团队使用**红色名录指数(RLI)**来量化物种状态变化的趋势,评估了外来种群纳入后的影响。所有的数据分析和图表绘制都在R语言环境中完成。

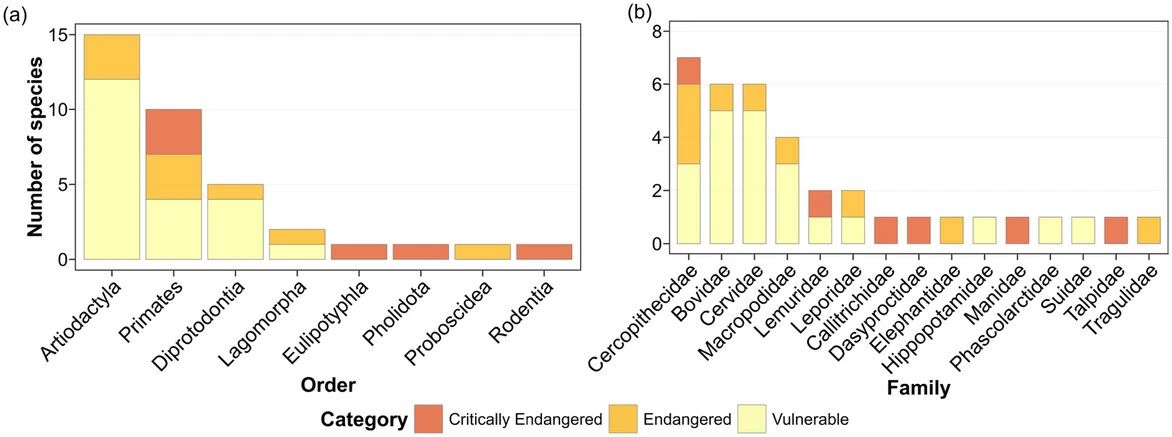

这项研究的结果表明,全球范围内有36种外来物种的哺乳动物正面临灭绝风险。这些物种在《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN Red List)中被列为濒危、极危或易危物种,并且它们已经在其他地区建立了外来种群。该研究发现,这些物种分布在8个不同的目中,其中偶蹄目(如牛、鹿等)占据了最多的物种(15种),其次是灵长目(10种)和有袋目(5种)。这些物种的所属的科也各不相同,常见的有猴科、牛科和鹿科。研究表明,17%的物种被列为极度濒危,25%的物种为濒危,58%的物种为易危。

具有外来种群的36种受威胁哺乳动物的分类学分布。(a) 按目和(b) 按科分类。图中显示了物种的红色名录类别(极危、濒危和易危)。

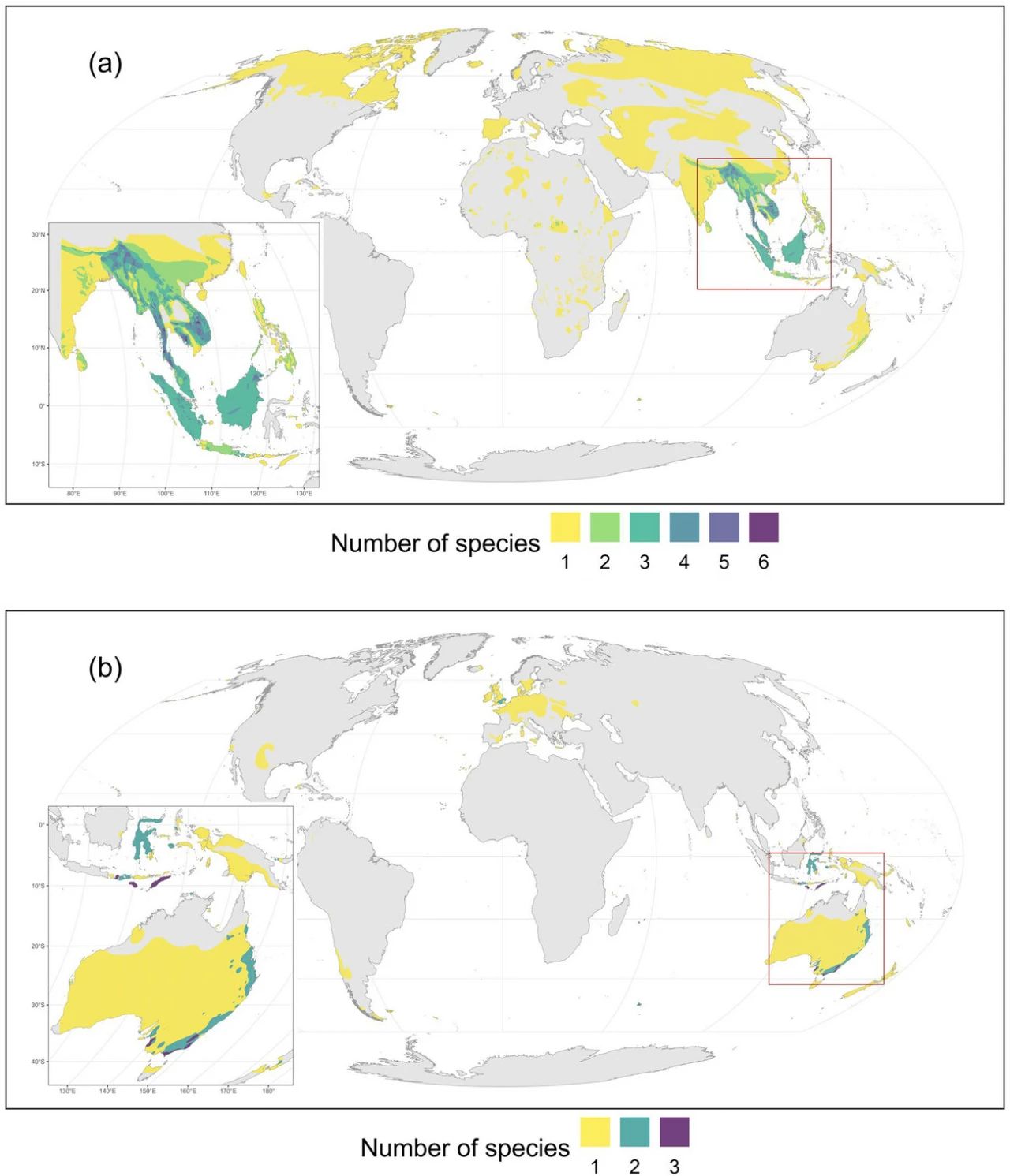

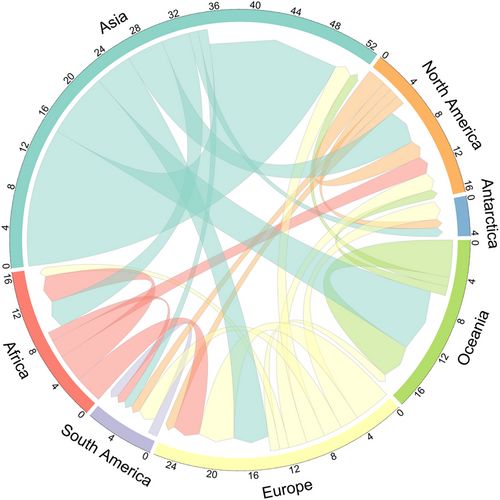

从这些物种的原生分布、和外来分布来看,它们呈现出明显的区域性差异。大多数物种的原生栖息地集中在东南亚的大陆和岛屿上,而它们的外来分布主要集中在东澳大利亚和东南亚的岛屿地区。此外,研究还发现,这些物种的外来分布并非完全随机,绝大多数物种的引入都发生在同一大洲内,尤其是在亚洲之间,体现了****亚洲大陆内物种交换的频繁。跨洲的引入则主要是从亚洲到大洋洲、欧洲和北美,说明亚洲是这些物种引入的主要“源头”。

具有外来种群的受威胁哺乳动物(共36种)的(a)原生分布区和(b)外来分布区。

在引入途径上,狩猎活动是外来物种引入的主要途径,其次是农业和宠物贸易。研究发现,物种的引入通常发生在19世纪后期,尤其是为狩猎目的引入的物种,通常出现在19世纪60年代左右,而农业引入的物种则更早一些,出现在18世纪末。

具有外来种群的36种受威胁哺乳动物在输出的大陆和接受的大陆之间的洲际流动。线宽表示捐赠大陆和接受大陆之间物种交换的数量。同一大陆引入或起源的多个物种仅计算一次。靠近圆圈底部的连线表示该物种原产于该大陆,并被引入到连线末端且带有箭头的那个大陆。

在威胁因素方面,该研究指出,所有这些物种都面临着多重威胁,最主要的威胁来自于生物资源的利用、农业和水产养殖活动,以及入侵物种的竞争和传播。在保护措施方面,大多数物种的保护工作集中在物种管理上,此外,保护栖息地和管理自然资源也是常见的措施。

通过将这些外来种群纳入灭绝风险的评估中,该研究发现,有8个物种的风险评估结果发生了变化,占总数的22%。其中,有些物种的保护状态由“极度濒危”转为“濒危”,或从“濒危”转为“易危”。例如,穴兔(Oryctolagus cuniculus)从“濒危”降为“无忧”,而鬣鹿(Rusa timorensis)和水鹿(Rusa unicolor)则从“易危”降为“无危”。这些物种在被引入其他大陆后,通常建立了较为稳定的种群,使得成熟个体的数量大幅增加,从而提高了它们的保护等级。

最后,研究还使用了“红色名录指数”(RLI)来量化灭绝风险的变化。原始评估结果的RLI为0.48,而将外来种群纳入后重新评估的RLI为0.56,显示出物种保护状况的改善。

这项研究表明,总体来看,外来种群对于濒危物种的保护工作起到了重要作用,纳入这些外来种群的灭绝风险评估有助于更准确地判断物种的保护需求。但是考虑到这些物种的引入可能对本地生态系统带来的潜在负面影响,未来的保护措施需要更加谨慎,确保保护效果的最大化,并避免不必要的生态损害。

该研究发现,有36种具有外来种群的濒危哺乳动物,这一数字显著高于以往研究中所报道的19种。这一差异的主要原因在于,近年来外来哺乳动物分布的综合数据库得到了更新,更多物种被认定为外来物种,尤其是一些原本被列为“濒危”的哺乳动物(例如墨西哥刺豚鼠 Dasyprocta mexicana)。此外,与过去相比,现在有更多的物种面临灭绝威胁。此前研究中列举的一些物种,如刺巢鼠(Leporillus conditor),其保护状态已有所改善,目前被列为近危物种;而一些物种(如阿拉伯羚羊 Oryx leucoryx)则不再在外来物种名录中。这可能是由于外来种群被彻底铲除、已经不再具备生存能力,或者其保护状态发生了重新评估。

该研究还发现,许多濒危物种的外来种群出现在原产地附近的区域,尤其是在亚洲和大洋洲,这些物种的引入多由狩猎或作为宠物的需求推动。与以往的研究一致,该研究同样发现,濒危物种的外来种群通常是为狩猎目的而引入的,尤其是跨洲引入的种群。值得注意的是,狩猎不仅是导致物种引入的主要途径,也成为了这些物种面临灭绝威胁的根本原因。例如,全球猎杀行为导致了物种数量的急剧下降,许多物种的数量自1970年以来减少了超过80%。虽然历史上的引入主要是为了狩猎,但近年来宠物贸易已成为一种新的重要推动因素。例如,四种濒危的猕猴物种便是在亚洲内部作为宠物引入的。尽管如此,全球范围内的哺乳动物引入活动近年来有所减少。

另外,外来入侵物种(IAS)也是许多研究物种面临的重大威胁。例如,刷尾岩袋鼠(Petrogale penicillata)的种群下降,主要是由于外来入侵物种的捕食和竞争压力。如果没有这些入侵物种的干扰,这种袋鼠可能并不会面临如此严峻的生存挑战。因此,保护濒危物种的一项重要策略是实施针对性的管理,避免物种过度开采,并帮助物种恢复生存,例如通过建立外地保护种群。

外来种群是否应当纳入全球红色名录评估?这是另一个值得探讨的问题。将外来种群纳入评估可能带来双重影响。一方面,外来种群如果在评估中降低了灭绝风险等级,可能会使公众对物种原生种群的关注度和保护力度下降,甚至可能减少资金投入;另一方面,在特定情况下,如果外来种群健康繁荣且得到有效监控,其本身也有可能成为保护措施的一部分。

一些物种,如考拉(Phascolarctos cinereus),被引入其他地区进行保护,却未被列入红色名录评估。在一些地方,考拉的外来种群已经发展壮大,但在某些岛屿上,由于数量过多,反而对生态环境造成了负担,导致种群崩溃和环境问题。因此,对于外来种群的管理需要充分考虑其对生态系统的影响,适时进行监控和管理。

墨西哥刺豚鼠(Dasyprocta mexicana)。图源:Wikipedia

在某些情况下,由于缺乏相关数据,物种的再评估变得更加困难。例如,墨西哥刺豚鼠在2008年被列为“极度濒危”,但在古巴的外来种群可能已趋于稳定、甚至是有所增长。由于缺乏趋势数据,其保护意义仍然不明朗。因此,及时更新评估结果至关重要,以便做出更为明智的管理决策。

对于其他物种来说,外来种群的栖息地往往较小,无法维持足够数量的个体,从而使得其保护意义不大。例如,菲律宾鼷鹿(Tragulus nigricans)的外来种群仅存在于面积为399平方公里的凯基尔岛上,其栖息地面积的局限性导致种群数量无法有效维持。此外,某些物种的外来种群个体数量较少,例如菲律宾鼷鹿的外来种群仅有21只,这样的低密度种群的保护意义相对较低。

印尼的爪哇野牛。©韩建林(绿会专家)摄 | 绿会融媒·海洋与湿地

然而,也有一些情况表明,外来种群的引入可能对物种的保护产生****积极影响。例如,黑冠猕猴(Macaca nigra)的外来种群在印度尼西亚已超过其原生种群数量,并且由于不再面临过度狩猎的威胁,这些外来种群的生存情况相对稳定。同样,爪哇野牛(Bos javanicus)在澳大利亚的外来种群表现良好,甚至成为了狩猎的目标。某些外来种群还被认为是“备用种群”,例如穴兔(Oryctolagus cuniculus)和髯羊(Ammotragus lervia)等物种的外来种群在保护策略中被视为潜在的保种基地。这些外来种群为物种的未来保护提供了保障,尤其是在原生种群遭遇急剧衰退或气候变化的情况下,它们能作为物种的“安全种群”。

然而,无论外来种群是否有助于物种保护,其管理与监控始终是不可忽视的问题。每一次物种的转移和引入,都伴随着潜在的生态风险,必须通过全面的生态影响评估,确保这些行为不会对本地生态系统造成长期的负面影响。通过科学的评估框架,研究人员能够确定外来种群是否可以为物种的保护作出积极贡献,同时避免推动生物入侵的风险。

由此可见,外来种群在保护濒危物种方面的潜力和挑战是显而易见的。该研究团队指出,外来种群在保护濒危物种方面具有一定的潜力,但也面临诸多挑战。在某些情况下,外来种群能够为物种提供保障,但其应用必须谨慎,确保不会对生态环境或物种保护带来负面影响。只有通过科学的管理与评估,才能确保外来种群能够为保护工作带来积极的作用。

思考题·举一反三

Q1、外来种群的引入在某些情况下,可能为物种保护提供了一种临时的解决方案,尤其是在原生种群濒临灭绝时。请问,你觉得,外来种群的引入是否能真正替代原生种群的保护作用,还是仅仅是一种“权宜之计”?

Q2、外来种群的引入是否存在被低估的长期生态影响?我们是否应对其带来的潜在风险保持更高的警觉?外来种群的引入在物种保护中的长期效果是否被过度乐观化?在不同生态系统中,外来种群是否能够真正实现生态功能替代,或是否仅是缓解衰退的短期解决方案?

Q3、在外来种群对本土生态系统造成潜在影响的背景下,我们应如何量化和预测外来物种引入的“侵入债务”(invasion debt),以及这一现象对物种复苏和保护策略的长期影响?

Q4、当全球气候变化和物种引入交织在一起时,如何精确评估外来种群在生态恢复中的角色,以避免其可能对生物多样性和生态功能产生不必要的干扰?亦或,是不是该“另起炉灶”,重新搭建一个新的生态学框架,来更科学、更灵活地审视这些外来种群的管理与评估策略呢?

信息源 | Lisa Tedeschi等人

编译 | 王芊佳

编辑 | 绿茵

排版 | 绿叶

参考资料略

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国