大家好,我是来自中国科学院西双版纳热带植物园的刘光裕,这次向大家分享关于西双版纳热带植物的生物学研究以及相关保育的工作。

西双版纳热带植物园(简称版纳植物园)处于祖国的西南边疆,这里四季常青,拥有丰富的生物多样性,如大象、孔雀、犀牛、长臂猿等物种,西双版纳物种数约占全国总数的1/6。在70年代我们首先在西双版纳中发现了望天树,望天树第一次从科学上证明了中国仍有热带雨林。

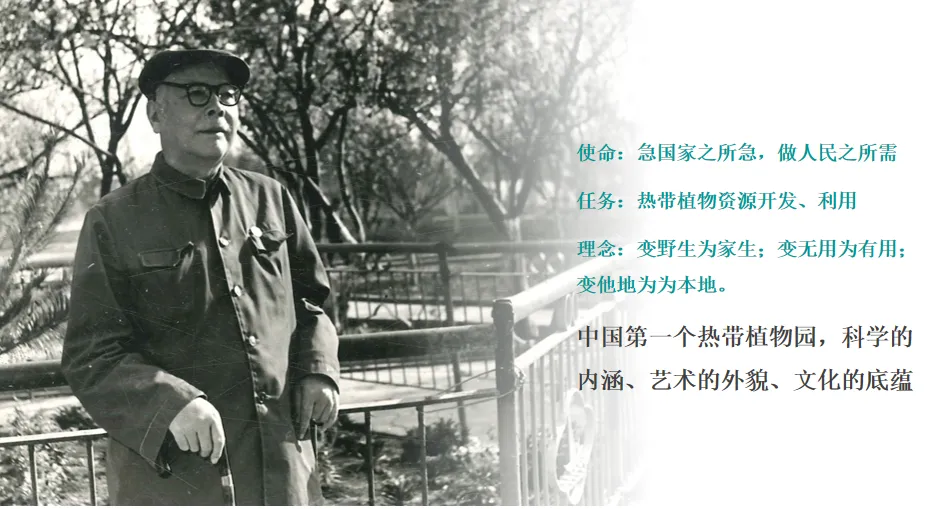

版纳植物园隶属于中国科学院,我们植物园的创始人是蔡西道先生,他是浙江东阳人,1959年来到了云南。他在云南第一次引入了烟草,又到滇南开启了中国的橡胶种植。我们研究所里面的种植都是以“林”为背景,打开窗就可以欣赏到热带林。

神奇的雨林植物

大家可以看看中国第一张大斑灵猫的照片,拍摄于版纳植物园科学中心的建筑旁。

大家再来看看豺,这是是中国最凶猛的动物之一,它们是群居动物。

这群大象是北上切尔多大象家族,这个家族一共有18头大象。现在全中国大约300头大象,其中90%都生活在西双版纳,它们的一个家族大概十几到三十头不等,最大的一群在勐腊发现,共有32头。

雨林里面很多动物都小而精致,充满了生活的智慧,像这只兰花螳螂,它模拟一朵兰花吸引好奇的蝴蝶或者蜜蜂来拜访它,然后把它杀掉,我们称之为攻击性拟态。

上图的细白环蛇是无毒蛇,它长得像中国最毒的一种蛇叫银环蛇,银环蛇就是黑一道白一杠白一道的,这也是种动物拟态。

这种蜗牛拥有长长的脖子,它们生活中在我们植物园的东区的山上,因为它生长在那种石头很多的环境里面,它需要借助自己的长脖子,像自己搭座天桥一样,先把脖子伸到另外一个石头上然后把自己拉过去。说起来大家可能会发笑,我是一位“屎学家”,为什么这么说呢?因为我喜欢研究自然界里面的“屎学”——大自然中看似奇特的现象背后,蕴藏着生存的智慧和无穷的奥秘。

比如上图这种长得像一泡鸟屎的鸟粪蛛,为了躲避天敌鸟,将自己拟态成鸟屎。

这是叶蜂的幼虫,幼虫卷起来的时候,不仅像一个平平无奇的屎,当它遇到天敌攻击它的时候还会把胃里面东西吐出来保护自己。

当天敌来的时候,无刺蜂它会把巢里面的屎拿出来扔到天敌身上,从而抵御天敌。

那大自然里面,还蕴含着很多更加精妙绝伦的现象,上面这张照片展现的就是一种蛾子,它模拟的是苍蝇吃屎的状况。

这是一种秋海棠,图片中看出它有两种叶片。白色的是它演化出来病斑,当毛毛虫的妈妈在空中飞翔寻找产卵的叶片时,通常毛毛虫只会产一只毛毛虫在一片叶片上面,因此如果看到别的叶子被虫吃了有千疮百孔的感觉,它就不在上面产卵了,所以这个植物非常聪明它会演化出很多迷惑的叶子来装病。

生活在热带雨林的天南星拥有着自己的智慧,它所有的花都藏在一个包片里,可以很好的防止雨水的冲刷。

种子的传播也有着不一样的智慧:如风传播的种子,风会把大树妈妈的种子传播远;爆炸种子,它的种子像豆荚一样,像豌豆一样它会喷出去;还有水漂种子,它掉在河里面,通过河流把它运送走。

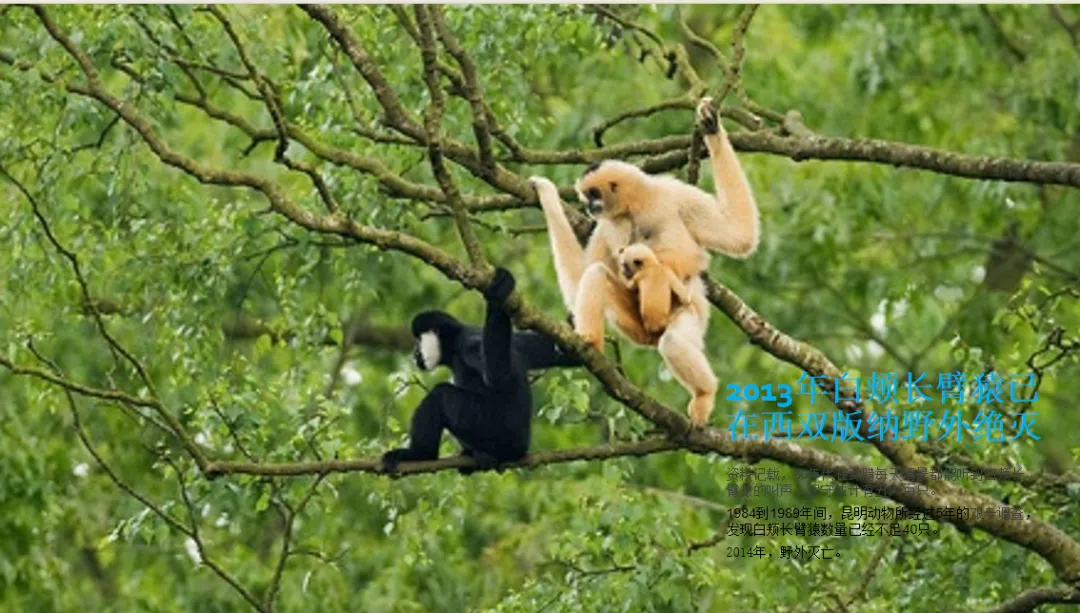

西双版纳的环境问题

50年前长臂猿在西双版纳无处不在,在小镇里就可以听到长臂猿在山上的叫声。但是现在在西双版纳长臂猿已经灭绝了,甚至是绿孔雀已经在版纳野外灭绝了。

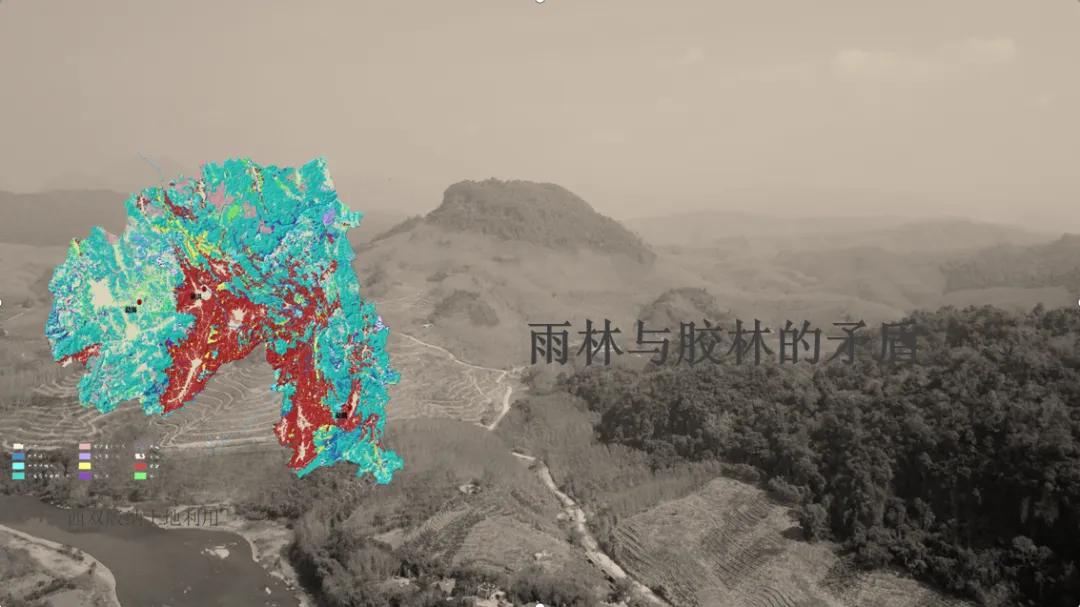

如上图红色区域是版纳人工种植的橡胶林,这些地方曾经雨林分布的地方,因此西双版纳热带林丧失的非常快,好多物种都消失了。

橡胶是四大工业原料之一,西双版纳需要种植橡胶树来满足一定程度上的经济发展,但种橡胶树会带来一个重大的问题,就有很大的概率导致雨林面积的缩减。

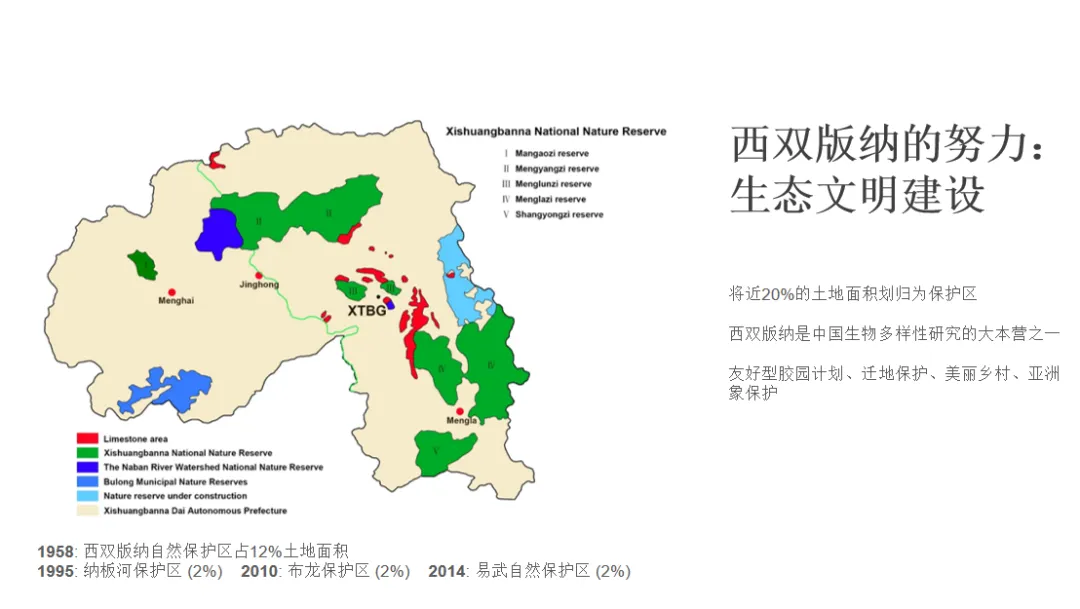

为了更好的进行雨林的保护,西双版纳建立了保护区,图中呈现的是西双版纳保护区的分布图,绿色的是国家级自然保护区,蓝色的是其他另外一些省级或者州级自然保护区。保护区面积占了版纳土地面积的将近17%左右。

西双版纳热带植物园

中国科学院西双版纳热带植物园,其LOGO展现的就是我们对生物多样性的关注,我们虽然是一个植物园,但是我们关注热带林生态系统跟热带生物多样性。我们建立成为中国最庞大的生物多样性研究机构之一,我们不仅拥有很庞大的科研队伍,而且在整个东南亚有一条完整的热带雨林研究体系。

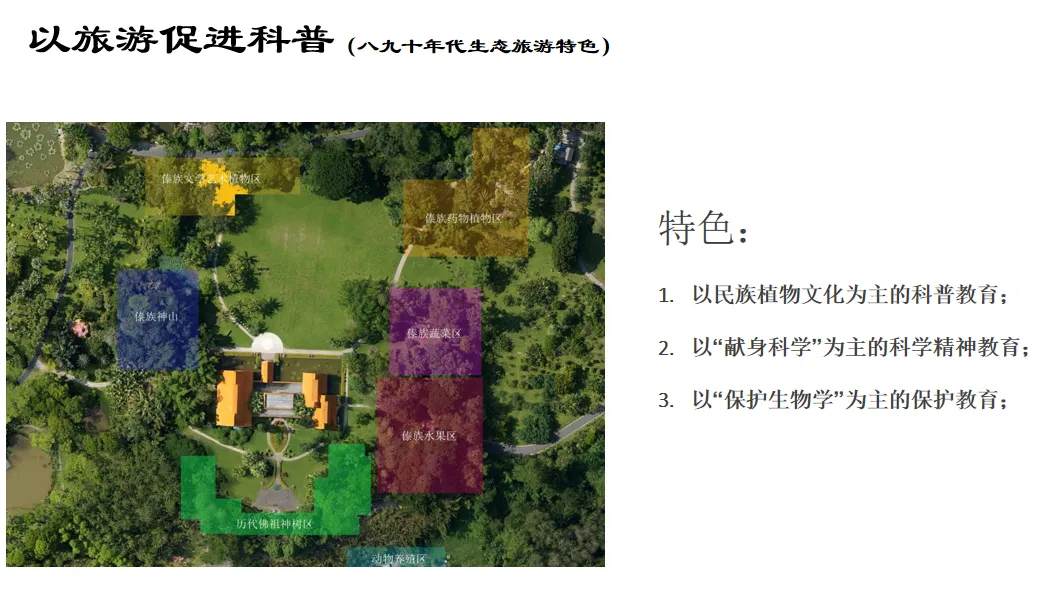

历史上版纳植物园只是植物研究所并不接待游客,但是在上世纪80年代有一段时候我们差点过不下去,发不出工资的时候,我们开始开门营业。那个时候就提出一个概念叫科普旅游,我们打开大门让普通人可以来参观,建立了很多不同的园区,其中有一门学问叫民族植物学,比如研究傣族跟雨林的关系。

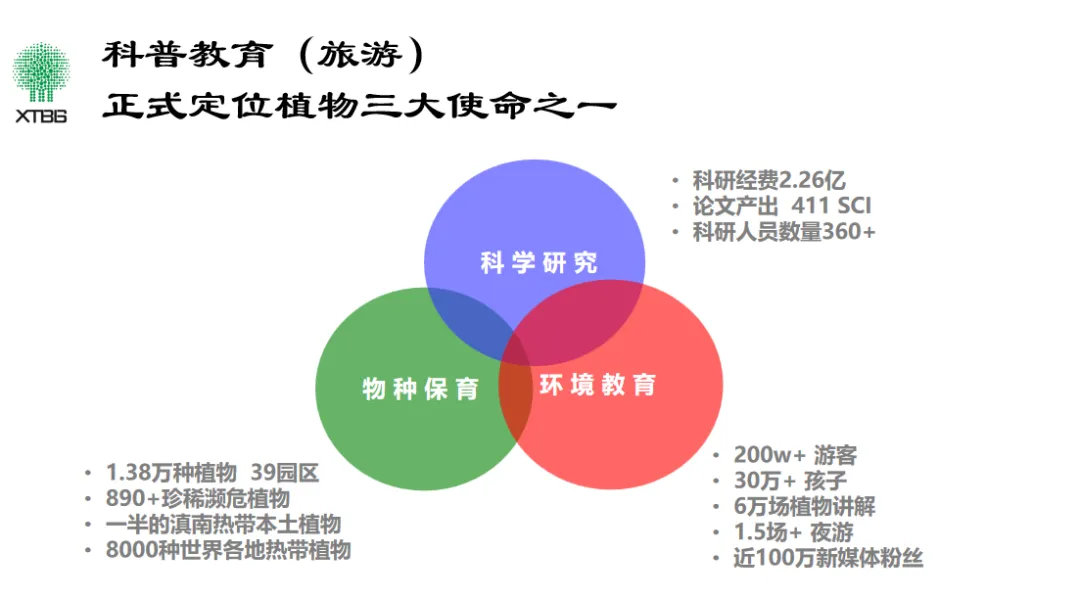

中国很多科学家投身到保护生物学的研究当中,我们就是其中之一,我们建立了迁地保护植物园。开始收大量的植物,建立了种子库。我们开始基于当地傣族文化,将傣族的文化跟生态性保护融合在一起进行保护工作。经过几十年的建设,我们收集了很多珍稀濒危植物,现在我们一共有1,792种国家珍稀濒危植物,已经将云南南部热带一半的野生植物移入到版纳区,除此以外我们还从世界各地比如美洲、非洲、东南亚引入了约4,500种植物。现在这里是全中国最庞大的植物资源库之一,所有的植物数量超过了13,000种,除了这些宝贵的植物,我们这几年开始利用公众科学的手段记录了大量的生物多样性,除了植物我们有图片记录的动物有4,500种,其中鸟类超过了300种,蛇类大概有40种,蛙类大概有40种。

面向科教、科技或者物多样性保护,是生态文明建设的一个重要的基石。让孩子认识动植物,认识多食虫鸟兽草木之命这是我们整个国家文化的基石。

1997年的时候我们就把科普教育作为我们整个单位的重大使命之一,LOGO里面下面三根柱子其中一根就是教育,我们把教育当做保护的一种手段,就能够培养出更多热爱自然的下一代。

植物园中的自然教育

我们希望更多公众认识动植物,共同记录和讲述雨林动植物的故事。我们开启一个项目叫公众记录科学项目,利用iNaturakist的平台,在过去的十年间超过1,000个科学家在西双版纳做的物种记录,一共是8,000种。

现在我们开发了一个自然记录的手机平台,它叫加新自然笔记,这个平台可以更好地促进我们对动植物的认知。

版纳植物园作为自然类博物馆,一直致力于收集各种各样的自然珍宝,从民俗到自然的;从动植物标本到岩石等等,打造不同主题的自然博物馆,述说着热带雨林的文化和故事。

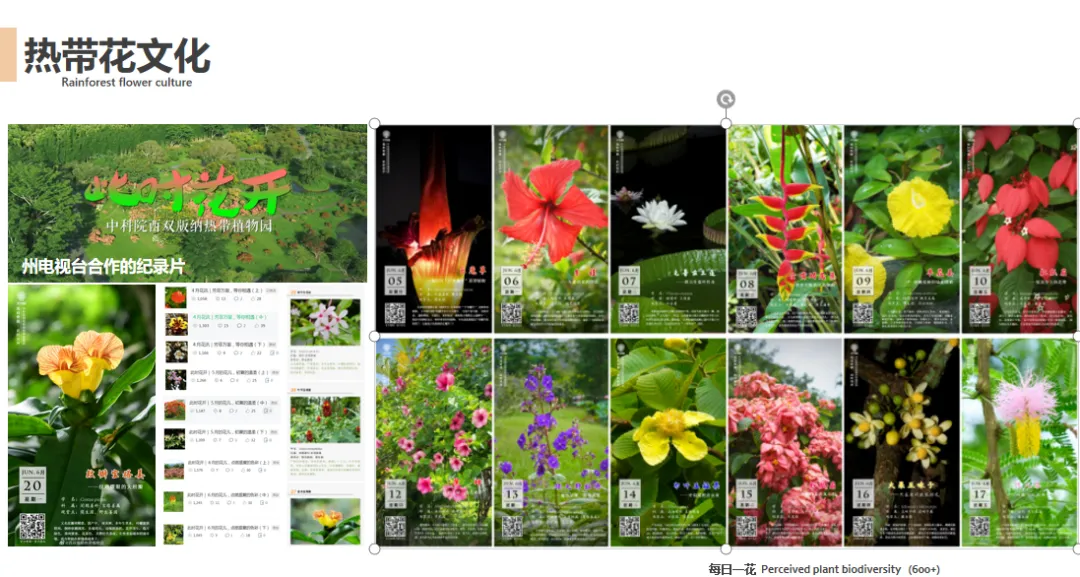

这里打造一个自然与人文的链接,传播自然的文化。版纳植物园每年拍摄非常多的这种短片,其中在官方网络平台如微信、微博推出《此时花开》栏目:每天推出一个植物跟一个动物一个动物的故事,现在已经推出超过600条。

在版纳植物园基于热带生物多样性的研学与自然教育,这里现在一共有8款教育产品,每天都可以进行夜游、看鸟、观虫等活动。2023年的时候一共开展了夜游1.6万场,今年上半年我们一共讲解超过6万场。

植物保护结合社区发展

在不断探索中,如当地鸟塘的建设。热带林的保护一定要跟当地的人结合在一起,因为他们的生活是与雨林紧密相关的。植物保护也是一个可持续发展的问题,生态旅游是较好的一种方式,比如像这个寄生花、鸟塘的保护,需要把它打造成一个旅游品牌。 上一个月与国家林草局共同启动了一个计划叫植物守护者计划,我们希望植物并不仅仅是我们科学家、政府在保护,而是所有人都可以参与进来。

想要面向未来构建热带雨林的保护体系,这些要点必不可少,第一点是要培养更多的爱好者和专业人员,组织科普、博物、保护人才、科普传播等专题培训班,培养更多的人才体系。第二点是要关注中国的本土动植物。第三点是保护教育需要融入科学的综合的教育方法,除了科普信息之外,要融入很多文化艺术科学的东西。第四点这是一个生态系统观,比如保护热带雨林也不仅仅是保护植物动物,这是整个生态系统。其实,我们每个人,都可以观察自然、保护雨林、参与其中。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国